Sommaire

Toggle

Les impôts au XVIIIe siècle

Sous l’Ancien Régime, les impôts étaient variés et particulièrement inégalitaires. De plus ils étaient variables selon la région et les époques.

D ès le Moyen Âge, le petit peuple doit payer des impôts, à son seigneur, à son roi et en plus à son curé. Les impôts royaux vont augmenter dès le XIIe siècle et dès le XVe siècle, ils deviendront permanents et obligatoires. Ils seront à l’origine de nombreuses révoltes paysannes, mais surtout une des causes de la Révolution de 1789.

On relève principalement : la taille, la capitation, le vingtième, les aides, les douanes, la gabelle, les droits féodaux, la corvée royale, la dîme, la milice.

La taille

En première ligne vient la taille, l’impôt foncier, qui porte sur la terre roturière, et dont sont exemptes de droit les terres nobles et ecclésiastiques. Non-seulement la taille est lourde, mais elle varie chaque année et laisse le contribuable dans l’incertitude de ce qu’il devra payer l’année suivante. Elle est de plus très-mal répartie : l’absence de cadastres bien faits ne permet pas qu’elle soit proportionnée à l’étendue et à la valeur des terres. Autre abus : elle s’étend aux bestiaux, aux attelages, aux instruments de travail ; il y a donc intérêt à consacrer à la culture le moindre capital possible. C’était encourager à cultiver misérablement ou à feindre la misère ; triste nécessité.

La manière dont la taille se percevait était vraiment barbare. La contribution de chaque paroisse une fois déterminée, l’intendant désignait parmi les plus aisés un collecteur pour en répartir la charge entre tous les habitants et la recueillir. Mais comment aurait-il pu évaluer exactement le bien de chacun et régler les parts avec justice ? Comment ne se serait-il pas montré complaisant avec ses parents, ses amis, ses voisins, sévère pour les autres, inique par sentiment de haine ou de vengeance ? Il ne peut s’acquitter de cet emploi qu’avec une escorte d’huissiers et de garnisaires. Ajoutez qu’il est responsable du recouvrement de l’impôt sur tous ses biens, et même par corps. 11 aura beau se montrer impitoyable, il n’y a pas moyen souvent d’échapper à la ruine; il sera à la fois tyran et victime. Et quels détestables effets avait ce mode de perception pour la morale publique ! « Chaque contribuable avait un intérêt permanent à épier ses voisins et à dénoncer au collecteur le progrès de leur richesse; on les dressait à l’envià la délation et à la haine. »

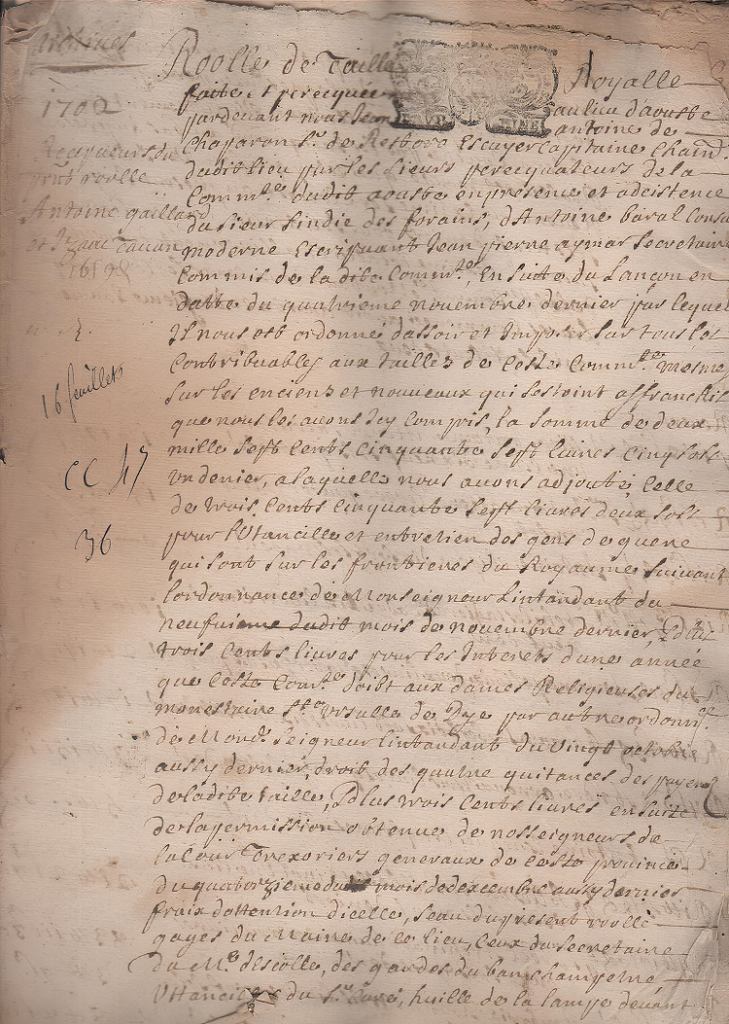

Rôle de taille de 1702 – ville d’Aouste sur Sye (26)

La capitation

A la taille s’ajoutaient la capitation et le vingtième. La capitation était un impôt personnel qui embrassait toutes les classes, la noblesse et le clergé aussi bien que la bourgeoisie et le peuple. Mais dans ce temps de privilèges, les puissants savaient s’y soustraire de mille façons. Elle pesait d’autant plus sur les petits.

Le vingtième

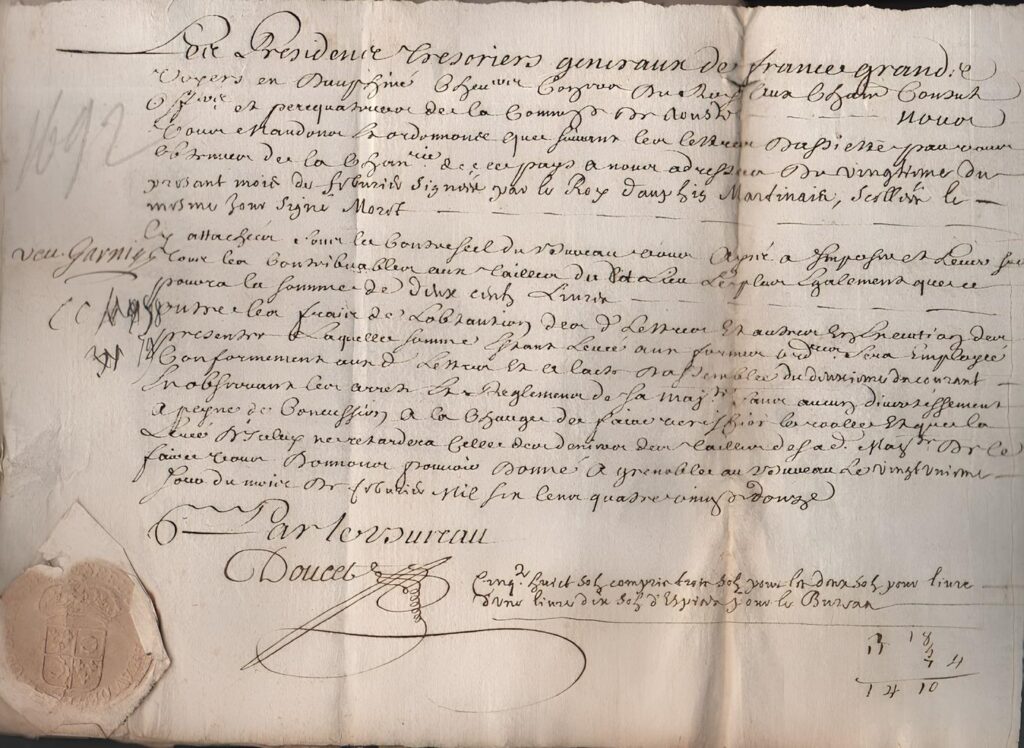

Le vingtième était un impôt sur les revenus de toute espèce, fonciers, mobiliers, industriels. II s’aggrava, comme tous les autres impôts, sous Louis XV. On payait un vingtième en 1748; on en paya un second en 1750, un troisième de 1760 à 1763. Les privilégiés, comme toujours, trouvaient des accommodements avec le fisc.

Voilà. pour les impôts directs. Au moins les impôts indirects sont-ils établis de manière à ménager le paysan ? Nullement; ils sont multipliés et excessifs. Le gouvernement s’obstine à ne pas comprendre que les populations consomment d’autant plus que les objets de consommation arrivent plus à leur portée par l’abaissement des droits; que mieux nourries, mieux vêtues, plus heureuses en un mot, elles produisent davantage, et que le trésor profite doublement du progrès de la consommation et du progrès de la production.

Les aides et les douanes

Loin de là, d’une part les aides, qui représentent nos impôts indirects, compliqués à l’infini, de l’autre les douanes intérieures, qui séparent encore beaucoup de provinces françaises comme autant de pays ennemis, augmentaient dans une proportion considérable la valeur première des produits du sol et de l’industrie. Ces taxes, ces droits de douane étaient comme autant de barrières opposées à la circulation active des objets les plus nécessaires à la vie; ils empêchaient que d’un bout du royaume à l’autre il ne s’établit un prix moyen, accessible au consommateur, profitable au producteur. En exemple pour les boissons, le plus important des produits que frappaient les aides; on voit que les vins, qui se donnaient dans l’Anjou et l’Orléanais à un sou la mesure et même moins, c’est-à-dire avec perte pour le vigneron, se vendaient vingt et vingt-quatre sous dans la Picardie et la Normandie, et encore n’y avait-il pas trop à gagner pour le marchand ; ou n’aurait pu mieux s’y prendre si l’on s’était proposé d’organiser la misère.

La gabelle

Et l’impôt sur le sel, la gabelle. Rien de plus tyrannique ne peut se concevoir. Voilà un produit de première nécessité qui peut être livré à très-bas prix en France avec le développement de nos côtes et de nos marais salants; mais cette manne dont Dieu a gratifié les hommes, comme disait Vauban, il faut que le consommateur, par les exigences du fisc, la paye jusqu’à vingt-cinq sous la livre ; de plus : on est forcé d’en acheter une quantité déterminée et de renouveler tous les trois mois sa provision, qu’elle soit épuisée ou non. Il fallait une pénalité rigoureuse jusqu’à la cruauté pour maintenir un impôt aussi inique.

Ce n’était pas tout que d’être quitte envers le roi ; venaient les obligations envers les seigneurs. On ne parle pas des rentes foncières, des redevances en argent ou en nature, et dont il n’était pas permis de se racheter, qui par toute la France grevaient les terres roturières, mais des droits féodaux, utiles ou honorifiques, qui n’avaient plus raison d’être.

Les droits féodaux

Autrefois, en effet, le seigneur était un souverain sur ses terres, il conduisait ses vassaux à la guerre, il leur rendait la justice, il les gouvernait; s’il était souvent un maître dur, il vivait au milieu d’eux, il avait avec eux mille intérêts communs. Mais, au dix-huitième siècle, le seigneur n’a plus de pouvoir politique; il vit à l’armée, à la cour, à Paris; il dépense sa fortune partout ailleurs que sur ses terres. Il ne peut avoir de sollicitude pour le paysan qu’il ne connaît pas; il n’a de rapports avec lui que par l’entremise de son intendant et exige à la rigueur ses revenus. Et l’intendant a l’occasion belle pour abuser et usurper. Les tribunaux, composés de privilégiés plus soucieux de leurs privilèges que de la justice, donnent bien rarement raison au paysan. Les seigneurs, du reste, ce ne sont même plus, pour la plupart, les représentants des vieilles familles, mais des bourgeois enrichis, des gens de finance qui ont acheté leur noblesse, et qui, n’entendant pas qu’elle leur coûte trop cher, demandent à leurs nouveaux droits seigneuriaux le plus gros intérêt possible de leur argent.

Bien qu’ils soient condamnés par la justice, ces droits féodaux persistent. Les corvées seigneuriales n’ont pas encore disparu, non plus que les droits de péage sur les chemins; partout des taxes se prélèvent sur les foires et sur les marchés; partout se payent les lods et ventes, lorsque des terres changent de mains dans les limites de la seigneurie; presque partout il faut moudre son blé au moulin du seigneur, vendanger à son pressoir, ou payer pour se racheter; au seigneur le droit de colombier et de garenne, à lui le droit exclusif de la chasse. Et à quels odieux et barbares abus avait conduit ce droit funeste ; libre aux sauvagines de ravager les cultures : le paysan ne peut les écarter qu’avec des pierres et le bâton ; qu’il tire un coup de fusil ou tende des lacets, il affronte les plus terribles châtiments. L’amende, le carcan, le fouet, la flétrissure, les galères, toutes les peines sont accumulées contre le misérable qui prétend défendre sa récolte et s’expose à gêner les plaisirs féodaux. Il peut, il est vrai, entourer ses champs de murailles; mais le jour où il plaît au seigneur de chasser, il faut en abattre une partie. Il a pour consolation de suivre la chasse, de voir les chiens, les chevaux, les piqueurs lâchés à travers ses vignes ou ses moissons. S’il s’agit du parcours des chasses royales, il n’est même pas permis d’élever des murs, ni d’arracher les chardons et les mauvaises herbes ni de faucher avant la Saint-Jean, par sollicitude pour l’éclosion des couvées, ni d’arracher les chaumes avant le 1er octobre, dans l’intérêt des perdrix et des cailles; les façons que demande la terre en temps opportun, la rentrée des fourrages, tout est sacrifié au gibier du roi.

Le clergé la prélevait en plus de tous les autres droits féodaux dont il jouissait. Il est vrai que cet impôt, prélevé en nature, n’atteignait jamais le dixième du produit; il n’en était guère que le douzième, le treizième et même le vingtième. Nulle part les nouvelles cultures n’y étaient sujettes, comme les pommes de terre, le trèfle, les choux. Dans beaucoup d’endroits les prairies en étaient exemptes, de même que les vers à soie. Les vaches ne payaient rien ; les agneaux, du douzième au vingtième; la laine, rien. Mais bien que modérée, la dîme était pesante encore pour ceux qu’accablaient déjà tant d’autres impôts.

La dîme

Le clergé la prélevait en plus de tous les autres droits féodaux dont il jouissait. Il est vrai que cet impôt, prélevé en nature, n’atteignait jamais le dixième du produit; il n’en était guère que le douzième, le treizième et même le vingtième. Nulle part les nouvelles cultures n’y étaient sujettes, comme les pommes de terre, le trèfle, les choux. Dans beaucoup d’endroits les prairies en étaient exemptes, de même que les vers à soie. Les vaches ne payaient rien ; les agneaux, du douzième au vingtième; la laine, rien. Mais bien que modérée, la dîme était pesante encore pour ceux qu’accablaient déjà tant d’autres impôts.

La corvée royale

A cette longue énumération de charges il faut joindre en plus la corvée royale et la milice. On avait senti, au dix-huitième siècle, le besoin de grandes routes qui missent en rapport toutes les principales villes. Elles devaient, servir au paysan moins qu’à personne, attaché qu’il était par la misère à sa glèbe natale. On ouvrit ces routes, les chemins du roi, on les entretint à l’aide de la corvée seule. Ce ne fut pas le moins ruineux des impôts. Ces corvées tombaient souvent mal à propos pour les travaux des champs; elles entraînaient de grands frais, des pertes d’animaux; néanmoins, il n’y avait pas d’indemnité. Puis, comme le moyen paraît commode, on y a recours pour tous les travaux publics. Elle sert à bâtir des casernes, à transporter les forçats dans les bagnes et les mendiants dans les dépôts de charité; elle charroie les effets militaires toutes les fois que les troupes changent de place. On donne bien un salaire pour ces sortes de corvées; mais il est fixé par l’intendant de la province, et toujours très-bas et même tardivement; il n’est pas pour le corvéable une compensation de sa peine, de son temps, de sa dépense. Que le paysan n’ait pas succombé sous le poids, c’est ce qu’il faut le plus admirer.

La milice

Vient enfin la milice. Le service militaire portait presque sur les seuls paysans, et sur les plus pauvres. On peut être requis jusqu’à quarante ans si l’on ne se marie. Il y a bien le tirage au sort comme aujourd’hui en 1860; mais même avec un gros numéro, c’est peu de chose. La faveur qui s’exerce ouvertement et sans recours possible force le plus souvent d’épuiser la liste. Il faut être au service d’un gentilhomme ou d’une abbaye, si vous voulez rester au village. Il est défendu de se racheter. Il faut donc partir, sans avoir rien à attendre à l’armée, quels que soient le courage, le dévouement, ou les aptitudes militaires. Au gentilhomme seul il appartient de commander. Aussi rien d’étonnant que cet impôt du sang soit détesté dans les campagnes, et que pour y échapper les jeunes paysans fuient dans les forêts, dans les montagnes, dans les marécages, se mutilent volontairement, ou résistent à force ouverte à la maréchaussée! Ils vont courir d’eux-mêmes aux armes bientôt et se montrer les premiers soldats du monde à l’appel de la patrie en danger. Mais la patrie n’était plus la terre de servitude.

A quelques années de là, sous le règne de Louis XVI, un agriculteur anglais, A. Young, esprit sensé et excellent observateur, Arthur Young, parcourait la France, monté sur sa grande jument borgne, son seul compagnon de voyage, dit-il, et s’enquérait par lui-même de tout ce qui intéressait sa profession. Il voyageait pour la charrue, avec cette satisfaction de juger que la palme devait être donnée à la charrue anglaise. En Angleterre, il a vu le paysan n’obéissant qu’à ce qu’il croit le juste, supérieur à la contrainte, se glorifiant de surveiller ses droits, apprenant à vénérer son titre d’homme : il s’étonne de le voir chez nous désarmé contre l’injustice, pliant sous le faix, entravé par des règlements iniques. Il s’afflige de l’état des campagnes ; presque en tous lieux ce sont des femmes courbées, flétries avant l’âge, aux traits durs, qui portent de lourds fardeaux. Les maisons sont sans vitres aux croisées et ne s’aèrent que par la porte. De toutes parts des terres abandonnées et incultes, et surtout auprès des châteaux des grands seigneurs, « qui ont une malheureuse préférence à s’entourer de bruyères, de landes, de déserts, de fougeraies, de forêts bien peuplées de cerfs, de sangliers et de loups, au lieu de fermes propres et bien cultivées, de chaumières avenantes et de gais paysans ». Bien peu, parmi les nobles, ont souci de l’agriculture. Ce n’est pas auprès d’eux que notre voyageur pourrait s’instruire; ils le renvoient à leurs régisseurs, chargés de conduire leur hôte chez les fermiers. « Chez un noble de mon pays, observe l’Anglais, on eût, à cause de moi, invité, à dîner trois ou quatre fermiers qui se seraient assis à table à côté de dames du premier rang. »