Sommaire

Toggle

Les examens dans l’ancienne Université de Paris

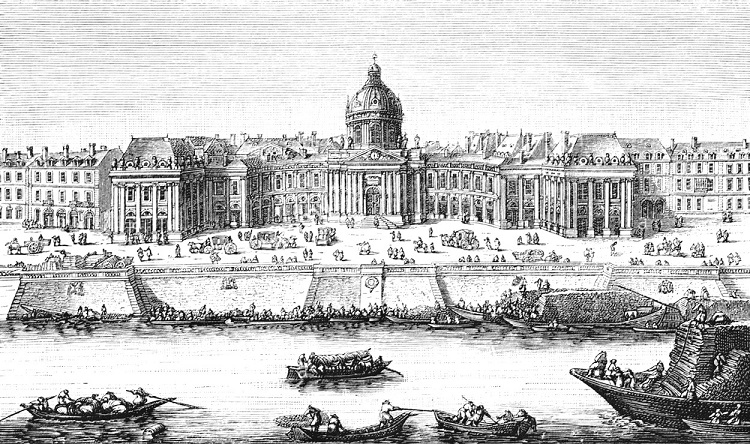

Le collège des Quatre Nations, fondé en 1661 par Mazarin pour des boursiers

venant des quatre provinces réunis à la France

Voici l’époque des examens: le moment n’est-il pas propice pour dire ce qu’ils étaient au temps que l’on est convenu d’appeler le bon vieux temps « ?

Les grades universitaires

Sous l’Ancien Régime, les grades universitaires avaient beaucoup plus d’importance qu’ils n’en ont conservé dans notre société moderne. Au XVIIe siècle, comme aujourd’hui, il fallait avoir obtenu certains diplômes pour étudier dans les écoles d’enseignement supérieur et faire, autrement qu’en amateur, du droit ou de la médecine; mais l’avantage le plus précieux des parchemins universitaires, c’est qu’ils ouvraient toute grande la carrière des dignités sacerdotales et rendaient le titulaire, qui n’avait même pas besoin d’être prêtre, apte à posséder des bénéfices ecclésiastiques, objet d’ardentes convoitises dans une société où l’Église tenait encore une si grande place.

Cependant, si importants et si utiles que fussent autrefois les grades universitaires, il ne faudrait pas croire, comme on y serait peut-être porté; que l’accès en fût difficile et que seuls les sujets d’élite y pussent prétendre. Si les examens actuels (en 1900) du baccalauréat (nous ne parlons pas de la licence) ne sont pas, que nous sachions, des épreuves bien redoutables, et si même on les accuse, non sans quelque raison, d’être superficiels et peu probants, il est facile de démontrer que les anciens examens n’avaient rien non plus d’effrayant, et qu’ils ne passaient pas la portée des plus médiocres intelligences. Aujourd’hui que la question du baccalauréat soulève des discussions passionnées, il est peut-être à propos d’exposer ce qu’étaient quelques-uns des grades de l’ancienne Université de Paris et d’examiner de près des pratiques qui, pour être bien loin de sous, n’en sont pas moins curieuses et intéressantes à plus d’un titre. Quand il résulterait de là qu’on fait maintenant des études plus sérieuses qu’au grand siècle et que, par suite, nos bacheliers actuels en savent tout autant, sinon plus, que leurs devanciers du temps de Louis XIV, la constatation en serait au moins inattendue et piquante.

Les examens de la Faculté des arts (1), celle des quatre Facultés qui donnait l’enseignement secondaire, étaient accessibles à tous les candidats qui avaient fait deux années complètes de philosophie dans un de ses collèges, mais à ceux-là seulement. Les élèves des congréganistes étaient rigoureusement exclus. Les examens comportaient deux épreuves successives le baccalauréat et la licence ès arts. Les candidats admis à la licence recevaient immédiatement, et dans la salle même où ils avaient été interrogés, le bonnet de maître ès arts, insigne de leur nouveau grade. Cette dernière cérémonie, qui constituait proprement la maîtrise ès arts, n’était plus, au XVIIe et au XVIIIe siècle, qu’une simple formalité, mais une formalité indispensable, puisque c’était elle qui conférait à la fois le droit d’enseigner la jeunesse, et l’aptitude à étudier dans les Facultés supérieures.

A la différence de ce qui s’observe actuellement (en 1900) dans l’Université, où un intervalle de plusieurs années sépare souvent le baccalauréat de la licence, on pouvait autrefois passer ces deux examens dans l’espace de quelques jours. Rien n’empêchait le candidat, s’il en trouvait le temps, de se faire recevoir en une semaine bachelier, licencié et maître, comme aussi de laisser s’écouler plusieurs mois ou même plusieurs années entre les deux premiers de ces degrés.

Mais avant de conquérir leur diplôme, et pour être seulement admis à prendre part aux examens, les candidats avaient dû accomplir de longues formalités qui nous sembleraient aujourd’hui (en 1900) vexatoires et qui étaient alors nécessaires. Pendant longtemps, la collation des grades avait été viciée par de coupables manœuvres. La fraude s’était exercée si ouvertement et avec un succès si scandaleux que l’Université, déshonorée par de tels abus, avait dû, pour assurer la sincérité des examens, multiplier les mesures de précaution, et prendre ses sûretés, non seulement contre les candidats, mais, chose triste à dire, contre ses propres officiers. Au XVIe siècle, on se plaignait, non sans raison, que les grades universitaires fussent conférés, ou plutôt vendus, à des gens d’une ignorance grossière, incapables même de lire un texte latin. Ces abus n’avaient pas disparu, car on découvrit dans les premières années du XVII° siècle que les diplômes de la Faculté des arts étaient devenus l’objet d’un commerce lucratif. Des candidats peu scrupuleux achetaient les bedeaux ou appariteurs chargés d’inscrire sur les registres les noms des nouveaux gradués, et se faisaient délivrer par eux, moyennant finances, de fausses lettres de maîtrise.

Un article des statuts donnés en 1600 à l’Université constate ces honteux marchés, et les flétrit en exprimant l’espoir qu’ils seront à jamais ensevelis dans l’oubli. Mais ces pratiques malhonnêtes étaient si profondément enracinées que, moins d’un an après cette sévère admonestation, en juillet 1601, le tribunal de l’Université imposait une amende d’un tiers d’écu d’or à des bedeaux qui s’y étaient prêtés. Quelques mois plus tard, trois maîtres ès arts, convaincus d’être porteurs de faux diplômes, étaient frappés de la plus grave des peines académiques et, sur la requête du recteur, honteusement rayés de la liste des suppôts de l’Université.

Mais le scandale le plus retentissant éclata en 1670.

Un régent de philosophie du collège de Beauvais, Guillaume Guenon, fut accusé d’avoir délivré un certificat d’étude à un candidat qu’il n’avait jamais eu dans sa classe. Il s’en défendit énergiquement et réclama une enquête avec de vives instances. Elle lui fut de tout point favorable. Son innocence fut pleinement démontrée; mais on apprit avec stupeur que le coupable était un ancien recteur, Nicolas Dennwair, qu’une basse cupidité avait fait descendre jusqu’à la plus criminelle des complaisances.

A cette nouvelle, l’Université fut saisie d’indignation. Elle s’assembla aussitôt au cloître des Mathurins en séance extraordinaire, et le faussaire qui la déshonorait fut chassé sans miséricorde. Si de tels abus étaient possibles, on ne doit pas s’étonner que l’Université ait voulu les prévenir pour n’avoir pas à les réprimer, et que, dans cette vue, elle ait entouré l’accès des grades d’une barrière de minutieuses formalités. Aucun candidat n’était admis à se présenter aux examens du baccalauréat, si son nom ne figurait quatre fois en deux ans sur les registres du greffier de l’Université. Pour être en règle avec des prescriptions si sévères, il s’inscrivait de sa main deux fois par an simultanément sur trois registres, dont son professeur gardait l’un, le principal du collège l’autre, et le troisième restait entre les mains du greffier de l’Université.

Les premières inscriptions étaient reçues depuis la Saint-Rémy (15 janvier) jusqu’à Pâques, les secondes depuis Pâques jusqu’aux vacances. On prenait les plus grandes précautions pour éviter les erreurs. Il était enjoint au principal de venir faire l’appel dans la classe. S’il y manquait, ou si de son côté le professeur n’avait pas tenu fidèlement son catalogue, ils étaient l’un et l’autre passibles d’une amende. Il imposait peu que le candidat eût suivi les cours d’un seul maître ou de plusieurs; il pouvait, si bon lui semblait, commencer ses études indifféremment par la logique ou la physique, à Pâques ou à la Saint-Rémy. Ce qu’on exigeait de lui, c’était qu’après avoir achevé ses deux années de philosophie dans un collège de l’Université, il présentât des certificats de chacun des professeurs dont il avait suivi les cours, et que les quatre inscriptions réglementaires se suivissent sans interruption. Mais il devait surtout bien prendre garde que son nom, ses prénoms, le lieu de sa naissance, etc., fussent écrits dans le mémo ordre sur les différents registres, sans rature, ni surcharge d’aucune sorte, car la moindre étourderie, la plus légère erreur, n’eût-elle été que d’une lettre, entraînait immanquablement pour lui des conséquences désagréables, et l’obligeait tout au moins à de longues et ennuyeuses démarches.

L’Université, qui prétendait ne conférer ses grades qu’à bon escient, appliquait à la lettre ses règlements et jusqu’à la fin, elle ne relâcha rien de son formalisme soupçonneux. Dès qu’une irrégularité quelconque lui avait été signalée par le greffier, le candidat était tenu de la faire corriger au plus tôt, et, à cette-fin, de présenter une supplique au recteur dans la plus prochaine assemblée générale de la Faculté des arts, dont le greffier ou l’appariteur de sa Nation lui indiquait le jour et l’heure. Cette démarche paraît toute simple.

En réalité elle était singulièrement compliquée. Pour être reçu seulement à insinuer sa requête, le candidat devait voir au moins dix personnes! Il devait faire une visite au recteur, au syndic de l’Université, aux quatre procureurs des Nations et aux quatre censeurs.

Telle était l’obligation formellement imposée à tout aspirant qui avait le malheur de n’être pas en règle.

L’appariteur de sa Nation, auquel il s’était adressé tout d’abord, lui avait donné les noms et les adresses des officiers à visiter. Il s’acquittait ponctuellement de ce rôle fastidieux de solliciteur, et se présentait successivement chez tous ceux de qui dépendait le succès de sa démarche. Soit qu’il eût la chance de les rencontrer, soit qu’il trouvât porte close, il laissait, en témoignage de sa visite, un billet qu’il portait sur lui écrit d’avance pour gagner du temps.

Au jour et à l’heure fixés, il se rendait rue Saint-Jacques, au cloître des Mathurins, vêtu, autant que possible, d’un habit long. Introduit dans l’assemblée, il se tournait vers le recteur, et lui lisait sa supplique, qui était, après avis favorable du syndic, presque toujours accueillie. Puis il se retirait, et, en corrigeant son erreur sur les registres, il n’oubliait pas de payer au greffier trois livres tournois pour sa peine.

Tous les candidats, il est vrai, ne se mettaient pas en défaut, et la plupart n’avaient à remplir que les formalités d’usage c’était bien assez, comme on va le voir. L’Université, avant de les autoriser à se présenter aux examens, exigeait de ses suppôts d’interminables démarches et leur donnait beaucoup d’exercices.

Le baccalauréat ès arts

La grande session du baccalauréat s’ouvrait vers le premier août. Il n’était pas permis aux candidats qui ne faisaient que d’achever leur cours de philosophie de se présenter avant cette date ; mais, pour les autres, la session était toujours ouverte. Les examens avaient lieu pendant toute l’année, tous les mercredis de chaque quinzaine du mois, à une heure de l’après-midi, à moins que le mercredi ne fût jour de fête. Le recteur accordait quelquefois l’autorisation de se présenter extra tempora. A partir du premier jusqu’au quinze août, si le nombre des candidats était trop considérable, les examinateurs pouvaient siéger tous les jours non fériés.

Avant de paraître devant ses juges, le candidat, son cours de philosophie terminé, était allé demander à son professeur un certificat ou lettre testimoniale. D’après les règlements, il fallait que cette pièce indispensable fût écrite sans rature, sur une seule feuille, en ménageant l’espace nécessaire aux diverses signatures ou visas dont elle devait être revêtue. On ne tolérait ni abréviation, ni chiffres. Il était prescrit de mentionner bien exactement le lieu de naissance et les qualités du candidat, s’il était noble, et s’il était déjà pourvu d’un bénéfice. En ce cas, par une sorte de privilège à rebours, il payait des droits deux ou trois fois plus élevés. Aussi, pour esquiver la double taxe, certains candidats, dont la noblesse s’alliait avec une sage économie, taisaient-ils prudemment leur qualité. Le plus souvent la supercherie passait inaperçue, mais si elle était découverte, le coupable la payait cher, car l’Université ne ménageait pas les faussaires.

Une fois en possession de sa lettre testimoniale, le candidat la présentait au principal du collège qui y apposait sa signature, et il lui versait un droit de 3 livres 5 sous, à moins qu’il ne fût boursier, auquel cas il ne payait rien, cette qualité emportant exemption de la plupart des droits universitaires.

Delà, il allait chez le grand bedeau de sa Nation, pour se renseigner sur les formalités qu’il avait encore à remplir. Désormais, il avait affaire aux officiers de l’Université. Il se présentait tout d’abord chez le greffier, pour faire constater que son nom figurait bien sur les registres réglementaires. Cette attestation lui était donnée contre le payement d’un droit de 3 livres 5 sous, dont le produit revenait an recteur. S’il était noble ou pourvu d’en bénéfice, il payait double; et s’il avait l’avantage d’être à la fois noble et titulaire d’un bénéfice, il payait triple. Le greffier l’avertissait des irrégularités qui avaient pu se glisser dans les inscriptions.

Il revêtait ensuite ses habits de cérémonie, et se rendait au collège où logeait le recteur. Pour se diriger dans le dédale des escaliers et des corridors, il n’avait pas besoin de guide. Des mains peintes sur les murs et l’inscription Ad Amplissimum Rectorem le conduisaient tout droit à l’appartement du chef de l’Université. Là, selon les règles d’un cérémonial convenu, il mettait la main sur l’Évangile, et, fléchissant le genou, prononçait les serments traditionnels. Puis il se levait et déclinait son nom. Le recteur écrivait au bas du certificat que le candidat avait prononcé les serments d’usage et y apposait sa signature.

En règle sur ce point, il se mettait en quête du censeur de sa Nation, et lui présentait, avec sa lettre testimoniale, son cours de philosophie rédigé tout entier de sa main. Cette pratique singulière n’était pas sans souffrir quelques atteintes, et la noblesse, qui payait des droits d’examen beaucoup plus élevés, retrouvait ici ses privilèges. Quand on s’appelait Rohan, Conti, ou qu’on avait un parent dans le ministère, on s’embarrassait peu de cette formalité ennuyeuse, et on se contentait d’écouter sans l’écrire la leçon du professeur. Mais, pour le commun des aspirants, l’obligation d’exhiber ses cahiers, imposée par un règlement de la Faculté des arts, était formelle, à moins qu’on n’eût été dispensé d’écrire, et l’on n’obtenait cette dispense que dans le cas de maladie dûment constatée. Le censeur prenait connaissance de ces cahiers, visait, s’il le jugeait à propos, la lettre testimoniale, dont l’authenticité lui était garantie par plusieurs signatures, et indiquait au candidat le jour et l’heure de l’examen.

Il s’agissait maintenant pour le candidat d’être fixé sur les droits qu’il avait à payer. Pour le savoir au juste, il s’adressait au procureur de sa Nation. Ces droits variaient suivant que le candidat était roturier, noble ou pourvu d’un bénéfice. Ils ne pouvaient être inférieurs à 6 livres tournois, et personne n’en était exempt, à moins de présenter un certificat d’indigence que l’assemblée de la Nation pouvait seule accorder. Le montant en était versé au questeur de la Nation, et on y ajoutait quelquefois le prix d’une messe, sans oublier les honoraires particuliers du questeur et du procureur. Les boursiers bénéficiaient d’une rédaction de tarif.

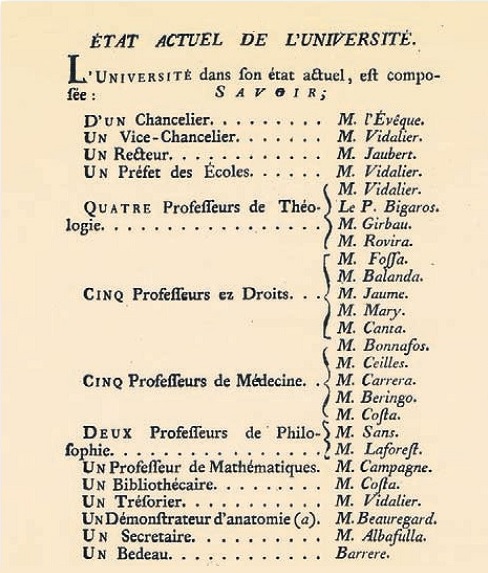

État des officiers et enseignants de l’Université de Montpellier en 1768

Ces formalités remplies et ces droits payés, le candidat allait demander au grand bedeau de sa Nation les noms et les adresses de ses quatre examinateurs. Il lui remettait en même temps sa lettre testimoniale, si le censeur la lui avait rendue, et lui indiquait la date de l’examen, afin que ce serviteur eût à l’accompagner, suivant les obligations de sa charge.

Il prenait ensuite le temps — et c’était sa dernière démarche — de visiter ses quatre examinateurs. Cette visite avait pour but de leur faire connaître le jour et l’heure précise de l’examen. S’il ne les trouvait pas, il laissait à leur adresse un billet renfermant les indications nécessaires.

Avant l’examen, le candidat remettait au censeur ou à telle personne désignée par lui les honoraires dus à cet officier et aux quatre examinateurs, savoir 20 sous à chacun. Les nobles et autres privilégiés étaient taxés, suivant leur qualité, à 2 ou 3 livres. On était prié de ne pas oublier les bedeaux, dont les droits variaient avec les Nations. Les grands bedeaux des Nations de France et de Normandie recevaient chacun 4 livres. On a vu plus haut que le recteur devait se contenter de 3 livres et 5 sous. On ne comprend pas bien quels services justifiaient ce large pourboire. En tout cas, tel était l’usage, et les bedeaux, grands et petits, avaient tout intérêt à le perpétuer.

Les examens avaient lieu dans un local distinct pour chacune des quatre Nations de la Faculté des arts. Les candidats qui appartenaient aux Nations de France et de Picardie étaient examinés dans les anciennes écoles publiques de ces Nations, rue du Fouarre. La Nation de Normandie interrogeait les siens dans une salle du collège d’Harcourt, rue de la Harpe, près de la Sorbonne, et la Nation d’Allemagne, quand elle en avait, aux Mathurins.

Au jour indiqué pour l’examen, le candidat, vétû modestement, comparaissait devant un jury de quatre examinateurs, que nommaient tous les ans, le 8 janvier, les différentes Tribus de la Nation. Ce jury était présidé par le censeur, qui avait le droit d’intervenir en cas d’irrégularité ou d’inobservation des règlements. Il fallait, pour en faire partie, avoir enseigné un cours entier de philosophie (deux ans) dans un des collèges de l’Université de Paris, et prêter entre les mains du procureur de la Nation le serment de ne conférer le baccalauréat qu’aux candidats qui en seraient reconnus dignes.

L’examen, d’après les statuts de 1600, portait sur toutes les matières qui faisaient l’objet du cours de philosophie, à savoir logique, morale, physique et métaphysique. Bien que le texte du statut soit muet à cet égard, nous savons que la rhétorique était comprise aussi dans le programme; et c’est même par elle que les épreuves commençaient. Parfois, mais rarement, on posait aux candidats quelques questions, très élémentaires d’arithmétique et de géométrie. Au reste, le programme était assez élastique, et les Nations s’arrogeaient le droit de l’interpréter un peu à leur convenance. C’est ainsi qu’avant ou après l’examen de rhétorique, la Nation de France faisait traduire oralement à ses candidats un poète ou un orateur latin. Elle leur permettait même de demander aux examinateurs quelques éclaircissements préalables. La Nation de Picardie, après avoir longtemps imposé aux siens l’explication à livre ouvert d’un auteur grec, laissait les examinateurs juges de l’opportunité de cette épreuve.

L’examen a lieu en latin, seule langue que connaisse l’Université, et doit, en principe, durer trois heures. Quand l’identité du candidat, a été bien et dûment constatée par le président du jury, chaque examinateur interroge à son tour. Questions et réponses se succèdent en formules invariables et avec une régularité monotone. Ces pratiques, qui tiraient leur autorité d’une tradition plusieurs fois séculaire, étaient religieusement observées. Selon les règles de la courtoisie académique, jamais un examinateur n’interroge un candidat sans accompagner son nom d’une épithète laudative. Tout candidat, même manifestement ignorant, est honoré de la qualification de savant (eruclitus candidatus), et l’examinateur de celle de méritissime (meritistimus examinator). Celui-ci pose une question, et le candidat, avant d’y répondre, en reproduit exactement les termes et s’ingénie à établir entre les différents sens qu’elle peut offrir des distinctions minutieuses. Cette pédantesque méthode, qui était un legs de la scolastique, ne brillait ni par la simplicité ni par l’élégance. Fertile en longueurs et en redites, elle engendrait vite l’ ennui, et prolongeait inutilement l’examen. Par la subtilité de ses distinctions, elle embrouillait, sous prétexte de les éclaircir, les questions les plus simples, et fournissait ainsi un moyen commode au candidat ignorant de ne jamais rester court.

Quelle pouvait être la valeur de cet examen? Les épreuves étant purement orales, il est assez malaisé de le savoir. Si l’on fait attention aux nombreuses critiques qu’il a essuyées, il ne devait pas être bien difficile, et, à aucune époque, le niveau ne semble en avoir été élevé. Au commencement du XVIIIe siècle, il était même descendu si bas que, sur la proposition du syndic Pourchot, la Nation de France, la plus importante et la plus nombreuse, décida que les aspirants au baccalauréat ès arts seraient désormais examinés avec plus de soin, et qu’à l’avenir il n’en serait pas chaque jour interrogé plus de douze, six le matin et six le soir. Un honnête élève de philosophie, au bout de ses deux années d’études, était sur du succès. N’ayant pas à remettre de compositions écrites, il se tirait facilement d’affaires, pour peu qu’il eût quelque habitude de la parole; et cette facilité d’élocution, il l’avait acquise dans les disputes scolaires, dont l’ancienne Université faisait tant de cas.

On a pu remarquer en outre que le baccalauréat ès arts constituait une épreuve pour ainsi dire domestique. Les candidats étaient interrogés par des maîtres de leur Nation, que généralement ils connaissaient et dont ils étaient connus. Sauf peut-être la Nation de France, dont les suppôts étaient trop nombreux pour qu’il y eut entre eux des relations bien intimes, les autres Nations formaient respectivement une sorte de famille, dont tous les membres, rassemblés dans les mêmes collèges, étaient plus ou moins étroitement unis. Dans ces conditions, un échec n’était guère à craindre. Aussi est-il certain, sans qu’on puisse d’ailleurs fournir des chiffres précis, que la proportion des candidats évincés était très peu considérable.

Pour être admis au baccalauréat, il fallait avoir obtenu au moins trois suffrages favorables. En cas d’échec, on ne pouvait se représenter avant trois mois pour subir de nouvelles épreuves.

Comme, dans l’ancienne Université, le baccalauréat notait qu’une épreuve en quelque sorte préparatoire, et qu’à lui seul il ne conférait aucun droit, il n’existait pas de diplôme spécial pour ce premier examen. On se bornait à délivrer un certificat aux bacheliers qui le demandaient.

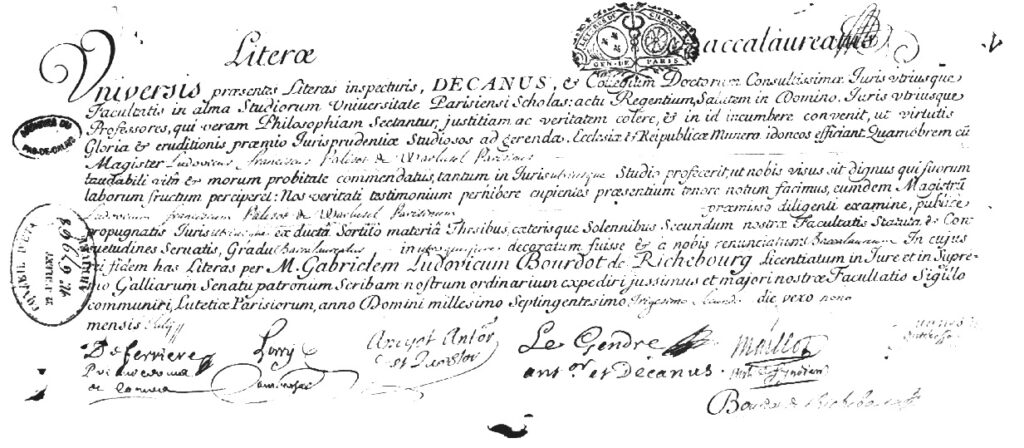

Attestation de réussite au baccalauréat de droit délivrée le 9 juillet 1732.

La licence et la maîtrise ès arts

Sorti vainqueur de la première des épreuves académiques, le jeune bachelier ne songeait plus qu’à se présenter sans retard à la licence, qui était l’examen essentiel dans la Faculté des arts. Il n’avait pas besoin pour cela de nouvelles années d’études. Le programme de la licence était le même que celui du baccalauréat; et nous savons que dans la pratique il n’y avait presque pas d’intervalle entre les deux examens. La licence ne différait du baccalauréat que par un appareil un peu plus solennel. On n’en subissait pas les épreuves dans le sein de sa Nation. L’autorité ecclésiastique qui, pendant tout le moyen âge, avait eu la surveillance et la direction de l’enseignement, présidait au second examen en la personne du chancelier de Notre-Dame ou du chancelier de Sainte-Geneviève. Ces deux dignitaires ecclésiastiques, investis dès le XIIIe siècle par les papes du droit de conférer la permission d’enseigner, s’étaient maintenus en possession de ce privilège, dont l’Université avait vainement tenté de les dépouiller. Un article des statuts de 1600 déterminait l’étendue de leurs droits et en réglait l’exercice. Ils choisissaient tous les ans et présentaient à la Faculté des arts chacun quatre examinateurs, un de chaque Nation. D’après les mêmes statuts, ces examinateurs (tentatores) devaient avoir obtenu la maîtrise depuis six ans au moins, précaution très sage, et sans laquelle les candidats auraient pu se trouver les aînés de leurs juges. Chaque Nation avait le droit d’infirmer le choix du chancelier, si le sujet proposé ne lui paraissait pas remplir toutes les conditions désirables, et elle en usait quelquefois. Les examinateurs désignés pour faire partie du jury de licence s’engageaient par serment, comme leurs collègues du baccalauréat, à ne conférer le diplôme qu’aux candidats qui en seraient dignes.

Depuis 1620 environ, jusqu’au commencement du XVIIe siècle, ceux des bacheliers qui le voulaient pouvaient se dispenser de passer l’examen de licence en la forme accoutumée, à la condition de soutenir à la fin de l’année dans leur collège, devant les examinateurs et le recteur, une thèse publique sur toutes les parties de la philosophie. A l’issue de la séance, le chancelier, qui était présent, imposait au récipiendaire le bonnet de maître ès arts. Mais cette pratique peu régulière engendra de tels abus que, sur les réclamations de la Faculté des arts, il fallut la supprimer. Sous prétexte que l’affront eût été trop sensible de refuser un candidat en pleine cérémonie publique, devant ses parents et ses amis venus de bonne foi pour l’applaudir, on le recevait, quelle que fût son insuffisance, au grand scandale des examinateurs eux-mêmes et de la plupart des assistants. On jugea donc à propos de remettre en vigueur l’ancien usage, et tous les aspirants durent subir les épreuves de licence conformément aux statuts. Ce ne fut pas toutefois sans protestation de la part des deux chanceliers. Invoquant d’un côté l’intérêt des élèves, et de l’autre les droits acquis, ils prétendaient rester en possession d’aller donner le bonnet dans les collèges à la lin des actes publics, quand ils y seraient appelés par les élèves et leurs familles. Leur vanité se trouvait sans doute flattée du solennel appareil qui entourait cette cérémonie, où ils jouaient le premier rôle. Quoi qu’ils pussent dire, leurs prétentions ne furent pas admises, et ils durent demeurer, l’un dans son cloître, et l’autre dans son abbaye.

L’examen avait lieu tous les samedis, soit à Notre-Dame, au palais archiépiscopal, dans la chapelle de la Sainte-Vierge (inferius examen), soit à Sainte-Geneviève, dans la chapelle de lu Miséricorde (superius examen). En vertu d’un accord conclu en 1687, les deux chanceliers, par esprit de conciliation et pour mettre fin à de longs débats, avaient partagé les collèges en deux lots. Ils alternaient tous les deux ans; et, par suite de ce roulement, les collèges envoyaient tour à tour leurs élèves à Sainte-Geneviève et à Notre-Dame.

Les statuts de 1600 avaient établi que l’examen de licence commencerait le 1er septembre, et l’on sait que cette prescription était habituellement observée. Aucun candidat ne pouvait réglementairement se présenter avant cette date, à moins d’avoir achevé son cours de philosophie depuis une année écoulée. Il fallait, de plus, comme il se pratiquait pour le baccalauréat, se trouver dans les conditions exigées par la Faculté des arts. Il est vrai que, pour la licence, les formalités à remplir étaient moins nombreuses : le candidat était connu, et les démarches qu’il avait déjà faites lui restaient acquises; il n’avait pas besoin de les recommencer. Quelques-unes cependant étaient spéciales à cet examen, et si fastidieuses qu’elles fussent, il fallait bon gré mal gré s’y résigner.

Donc, le bachelier de la veille se remettait en chemin et déambulait de nouveau par les rues du pays latin. Sa première visite était, selon le numéro d’ordre de son collège, pour l’un ou l’autre chancelier, ou pour le vice-chancelier qui les suppléait. Cette démarche n’était pas, comme on serait tenté de le croire, un acte de déférence, et la Faculté des arts n’aurait pas trouvé mauvais qu’on s’en dispensât; mais elle s’explique naturellement par cette raison qu’il appartenait au chancelier, sous certaines réserves, de fixer la date et l’heure de l’examen. Il devenait dès lors nécessaire que le candidat en fût exactement informe.

Muni de cet utile renseignement, il s’empressait de le porter à ses examinateurs, dont il était allé prendre le nom et l’adresse chez le grand bedeau de sa Nation,, et cette fois, il en avait bien fini avec les formalités que la Faculté des arts imposait indistinctement à tous ceux qui voulaient prendre leurs degrés.

Le jour de l’examen venu, le bedeau de la Nation du candidat remettait au chancelier le certificat de son cours entier de philosophie signé par le professeur, avec les attestations du principal du collège, du greffier de l’Université et du recteur, et l’acte de sa promotion au baccalauréat. Puis le récipiendaire était interrogé, toujours en latin, pendant trois heures suivant les formes usitées au premier examen. Rien n’était changé que le président et les juges. Les épreuves restaient les mômes. Une dispute s’engageait entre l’examinateur et le candidat sur quelque point controversé de philosophie. Ils argumentaient l’un contre l’autre, divisant, distinguant, concluant, toujours conformément aux règles de la logique de l’école, jusqu’à ce qu’ils fussent tombés d’accord, ou que le candidat se tût, réduit au silence par la dialectique de son juge.

Cette manière de contrôler le savoir des aspirants laissait beaucoup à désirer. Tel pouvait briller dans la dispute qui possédait très mal son cours de philosophie. Au reste, il n’y avait pas de programme spécial à la licence, et le candidat était interrogé sur les mêmes matières dont on lui avait demandé compte quelques jours plus tôt au baccalauréat. La seule différence, c’est que l’examen de licence parait avoir été plus exclusivement philosophique. On n’exigeait, du moins les manuels n’en disent rien, ni traduction ni explication d’auteur grec ou latin.

En somme, cet examen, tel qu’il existait au XVIIe et au XVIIIe siècle, doublait inutilement le baccalauréat. Il ne prouvait rien de plus en faveur du savoir ou de la maturité d’esprit du candidat; mais il était un legs du passé et, pour cette raison, bien que son insuffisance eût été plusieurs fois signalée, il dura autant que l’ancienne Université, soutenu du prestige qui s’attache naturellement aux vieilles institutions.

L’examen terminé, le candidat se retirait, pendant que le chancelier et les examinateurs délibéraient à son sujet. Quand ils s’étaient mis d’accord, le récipiendaire, sur l’invitation du bedeau, s’approchait. Il se mettait à genoux devant le chancelier, tandis que celui-ci, la tête couverte, entouré des examinateurs, lui faisait prêter serment. La formule de ce serment était analogue à celle qu’il avait déjà prononcée devant le recteur, sauf l’adjonction d’un article spécial par lequel il jurait de rendre honneur et révérence au chancelier et à ses successeurs. Lorsque le récipiendaire avait juré, le chancelier, la tête découverte, prononçait les paroles sacramentelles : « Et Ego Sacrae Facultatis Parisiensis Doctor Theologus, necnon Academiae Universitatisque Parisiensis Cancellarius, auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, Do tibi potestatem docendi, legendi et regendi, et quoscumque actus Magisterii exercendi hic et ubique terrarum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti… » Puis il lui mettait sur la tête le bonnet de maître ès arts.

Le chancelier n’était pas resté sans peine en possession de son privilège. L’Université lui avait disputé avec acharnement la prérogative de l’imposition du bonnet. Ce n’était pas là, comme on pourrait le croire, une puérile chicane, et la question soulevée était beaucoup plus importante au fond qu’elle n’en avait l’air. Par la signification symbolique qui s’y attachait, la cérémonie de la remise du bonnet ou « birrétation » était autre chose qu’une simple formalité. Il s’agissait en réalité de savoir si le nouveau maître recevrait l’investiture de son grade du chancelier ou du recteur, de l’Église ou de l’Université; et par suite si l’autorité ecclésiastique avait le droit de s’immiscer dans les choses de l’enseignement. Ce vif et âpre débat n’était, à vrai dire, qu’un des épisodes de la lutte soutenue depuis des siècles par l’Université de Paris contre les doctrines ultramontaines. I.a Faculté des arts, plus spécialement intéressée dans la querelle, demandait que le chancelier de Notre-Dame ne fût pas admis à donner aux nouveaux licenciés le bonnet de maître ès arts. Elle prétendait qu’étant l’homme du pape il n’avait pas à intervenir dans les affaires d’une compagnie réputée laïque et établie dans le royaume par autorité du roi, et qu’il n’avait aucun titre pour y incorporer un candidat. Elle soutenait que le chancelier n’avait d’autre pouvoir que celui de bénir le récipiendaire au nom du pape, en le licenciant, c’est-à-dire en le congédiant à la lin de ses études. C’était au recteur, agissant au nom du roi, qu’il appartenait d’imposer le bonnet, et par cette cérémonie d’immatriculer un candidat dans l’Université.

Les chanceliers, dans leurs factums et leurs requêtes, soutenaient naturellement une thèse toute contraire. Ils prétendaient que la dation du bonnet était un privilège inaliénable de leur dignité, qu’ils en avaient toujours joui, et ils protestaient hautement qu’ils n’y renonceraient jamais: ainsi, ni les uns ni les autres ne voulaient rien rabattre de leurs prétentions. Ces querelles se prolongèrent durant de longues années, donnèrent naissance à de nombreux factums, et agitèrent vivement la Faculté des arts. En 1715, à la sollicitation du recteur Poirier, qui fut plus tard désavoué, le comte de Pontchartrain, secrétaire d’État, écrivit, le 26 juin, au syndic de l’Université une lettre où il enjoignait aux contestants « de prendre l’avis du parquet sur leurs différends et de s’y conformer par provision ». Ils parurent donc au parquet le mois suivant, et en sortirent sans être plus avancés, les gens du roi s’étant bornés à déclarer que, dans la plus prochaine cérémonie de la maîtrise, le recteur donnerait le bonnet par autorité du roi, et que le chancelier le redonnerait avec la bénédiction, au nom du pape. Cette sentence originale ne satisfit personne, comme il fallait s’y attendre, et les réclamations recommencèrent de plus belle. Le procès, porté au Parlement, ne fut jamais jugé quant au fond, et les chanceliers continuèrent à donner le bonnet. Nous verrons par quelles mesures efficaces l’Université limitait l’intervention du pouvoir ecclésiastique et ressaisissait l’exercice de ses droits.

Pour le candidat, qui restait étranger à tous ces débats, le bonnet était l’insigne de son nouveau grade, et surtout un symbole de liberté. Dès ce moment, il cessait d’être un écolier, exposé comme l’esclave antique à la férule, aux verges, à l’opprobre dès châtiments corporels; il devenait maître à son tour, et cette cérémonie de l’imposition du bonnet marquait pour lui le commencement d’une vie nouvelle.

Après la cérémonie, l’acte de réception, dressé par le bedeau de la Nation du récipiendaire, était signé par le chancelier et les quatre examinateurs. Les notes obtenues par le nouveau licencié n’y étaient pas mentionnées. En outre, dans les autres Facultés, les candidats étaient classés, après les épreuves, par ordre ou « lieu » de mérite : la Faculté des arts ne connaissait pas cet usage. Il n’était fait mention dans l’acte de réception que du résultat de l’examen : « Ad Lauream Artium admissus eaque donatus est X…, apud P. Genovefam die… mensis… anno… » Cette pièce, timbrée au sceau du recteur, était déposée au greffe de la Nation du nouveau maître ès arts. Les lettres testimoniales qui lui étaient ensuite expédiées, et qu’il pouvait demander au grand bedeau le lendemain même du jour de sa réception, portaient qu’un tel, après l’examen du chancelier, avait reçu la maîtrise ès arts. Il faut bien remarquer que cet acte, proprement le diplôme de licencié et de maître ès arts, était revêtu du sceau du recteur, et expédié en son nom et au nom de l’Université. Cette particularité a une grande importance. C’était là un des moyens que l’Université employait pour affirmer son indépendance à l’égard du pouvoir ecclésiastique, et rester maîtresse chez elle.

Le diplôme était délivré gratis, à la condition toutefois que le candidat eût consigné d’avance pour les frais d’expédition 56 sous et 6 deniers. | De plus il avait dû, avant l’examen, verser 8 livres et 5 sous entre les mains d’un des examinateurs désigné à cet effet. Qu’on ajoute enfin à ces modiques dépenses 20 sous que coûtait le visa du recteur, et 10 sous pour le salaire de l’appariteur et l’on saura au juste à combien s’élevaient les frais des examens de licence dans l’ancienne Université de Paris.

Si maintenant on additionne les sommes versées tant pour le baccalauréat que pour la licence, on jugera que le total des dépenses était peu considérable. Malgré quelques défaillances individuelles, dont elle ne pouvait être rendue responsable, et qu’elle châtiait sévèrement, l’Université observait à la lettre l’article des statuts de 1600 qui recommandait à ses officiers de mettre dans l’estimation des droits d’examen une modération telle que les plus riches ne fussent pas surchargés, et que les plus pauvres ne se vissent pas fermer l’accès des grades. Les frais qu’entraînait le baccalauréat étaient les plus élevés; mais on remarquera que, si le candidat payait souvent, il payait peu, et que, en compensation, il ne lui en contait presque rien pour la licence. Il faut convenir que, depuis le XVIe siècle, l’accès des grades avait été rendu moins onéreux aux étudiants pauvres, dont le nombre fut toujours grand et que, sur ce point, le progrès accompli était réel.

Pour ce qui regarde les épreuves elles-mêmes, dont les diplômes ne sont que le témoignage, on ne constate aucun changement, et c’est tant pis pour l’Université. Par l’exposé qui précède, on a pu se convaincre de combien il s’en fallait que le baccalauréat et la licence es arts fussent des examens sérieux et probants. Avec quelque indulgence qu’on les juge, on ne peut s’empêcher d’y trouver beaucoup à reprendre. Comme examens de culture générale, on y aperçoit des lacunes sur l’étendue desquelles il n’est pas nécessaire d’insister. Au point de vue professionnel, ils ne présentent que des garanties illusoires, et, bien plus, ils nous paraissent une sorte de contresens. On exige en effet de futurs régents d’humanités ou de grammaire qu’ils justifient par deux fois de leur savoir en philosophie, qu’ils ne professeront jamais, et on ne les interroge pas, ou on les interroge à peine sur les matières même qui doivent faire l’objet de leur enseignement. Ces critiques, qui se présentent immédiatement à l’esprit des juges les moins compétents, sont la condamnation des examens de l’ancienne Université. Les plus intelligents et les plus éclairés de ses maîtres les avaient déjà formulées, et, dans un projet de réformation de la Faculté des arts dressé vers 1720, un ancien régent de philosophie, le célèbre Edmond Pourchot, instituait spécialement pour chaque ordre de professeurs des épreuves plus sérieuses que les anciens examens; mais ce judicieux règlement ne fut jamais mis en vigueur. Beaucoup de maîtres, amis de la routine et peu soucieux d’être dérangés dans leurs habitudes, tenaient obstinément pour les institutions du passé, et tout essai de réforme trouvait en eux des adversaires déclarés. Aussi, on continua, longtemps encore de suivre les vieux errements. Ce n’est qu’en 1766,. après l’expulsion des Jésuites, évènement qui fut le point de départ d’une sorte de révolution pédagogique, que l’Université entra, un peu malgré elle, dans les voies du progrès, et qu’elle essaya, sans grand succès d’ailleurs, de corriger ce que les anciennes épreuves du baccalauréat et de la licence avaient de défectueux et de suranné. Pour opérer la réforme des études et des examens, il fallait une main plus puissante que celle de la royauté sur son déclin.

Les grades universitaires en 1885

L’agrégation de l’enseignement secondaire

Les trois grades universitaires, baccalauréat, licence et doctorat, attestent que celui à qui on les a conférés possède une certaine somme de connaissances déterminée par les règlements, mais non qu’il est capable de transmettre aux autres ce qu’il a appris. On peut être un savant distingué et un détestable professeur. Pour enseigner il ne suffit pas d’avoir beaucoup étudié et beaucoup retenu; il faut encore pouvoir exposer avec clarté et avec méthode ce qu’on a amassé dans sa mémoire on n’y réussit qu’à la condition de s’être exercé à cette tâche difficile, et aussi, il faut bien le dire, à la condition d’avoir reçu de la nature certaines qualités d’esprit, qui malheureusement ne sont pas assez commues. L’agrégation de l’enseignement secondaire est un examen, par lequel on s’assure que les maîtres qui sollicitent des chaires dans nos lycées ont non seulement la science, mais encore la pratique et les talents naturels qui leur sont nécessaires pour bien diriger leurs élèves. On a donné à cet examen la forme d’un concours, afin d’augmenter l’émulation parmi les candidats : les chaires les plus enviées sont confiées naturellement à ceux qui ont obtenu les premiers rangs.

L’agrégation de l’enseignement secondaire a été instituée en 1821; il n’y eut à l’origine que trois ordres, sciences, lettres et grammaire. En 1830, on y ajouta deux ordres nouveaux, la philosophie d’une part, l’histoire et la géographie de l’autre. En 1840, on divisa l’ordre des sciences en deux sections, l’une pour les mathématiques, l’autre pour la physique et les sciences naturelles. En 1848, on créa l’agrégation des langues vivantes. Cette organisation, bouleversée en 1852, fut reprise peu à peu à partir de 1857. L’établissement de l’enseignement spécial rendit nécessaire un nouvel ordre qui fut créé en 1866. Actuellemen1 il y a onze ordres différents d’agrégation qui se décomposent ainsi:

I — Enseignement secondaire classique

- 1° Philosophie

- 2° Lettres

- 3° Histoire et Géographie

- 4° Grammaire

- 5°Anglais

- 6°Allemand

- 7° Mathématiques

- 8° Physique

- 9° Sciences naturelles

II — Enseignement secondaire spécial

- 1° Classes littéraires et sciences économiques

- 2°Sciences appliquées

Les maîtres des lycées.ne peuvent être nommés professeurs titulaires qu’après avoir subi avec succès les épreuves de l’agrégation; jusque-là ils restent chargés de cours. Il serait à désirer que le nombre de ceux qui n’ont pas osé affronter le concours ou qui y ont renoncé diminuât de plus en plus ; l’autorité supérieure multiplie les encouragements pour obtenir ce résultat, mais s’il y a peu de chargés de cours dans les lycées importants, il n’en est pas de méme dans ceux de seconde et de troisième catégorie. Il n’y a d’agrégés, dans les collèges communaux de province, que ceux qui pour des raisons personnelles ne veulent pas quitter leur petite ville et solliciter dans un lycée une des places auxquelles leur titre leur donnerait droit; il va sans dire qu’on les compte.

Le concours a lieu tous les ans au mois d’août, pendant les vacances. Les épreuves écrites sont subies au chef-lieu de chaque ressort académique; ceux qui y réussissent sont déclarés admissibles et appelés à Paris pour prendre part aux épreuves orales; les admissibles qui ne sont pas admis reçoivent pendant deux ans une indemnité de trois cents francs destinée à couvrir leurs frais de voyage. Le jury se compose, dans chaque ordre, de professeurs et de membres des Instituts désignés annuellement par le ministre de l’instruction publique. Le nombre et la nature des épreuves sont fixes et ne peuvent être modifiés que par un règlement nouveau ; au contraire, les matières sur lesquelles doit porter l’examen changent tous les ans : elles sont choisies par une commission spéciale, et indiquées aux candidats par le ministre six mois au moins avant le concours. Les élèves de l’École normale supérieure sont préparés à l’agrégation pendant leur troisième année de séjour à l’École; les maîtres des lycées et collèges, qui doivent concourir avec eux, sont obligés de se préparer tout seuls, s’ils habitent loin des chefs-lieux académiques où résident les Facultés des lettres et des sciences; encore, même en ce cas, l’État leur procure une direction : ces Facultés sont tenues par les règlements de leur proposer et de leur corriger régulièrement, par correspondance, des devoirs écrits ; quelques-uns reçoivent des indemnités, qui leur permettent de se transporter deux fois par mois au chef-lieu académique, et on leur donne de vive voix des conseils et des leçons. Enfin, quand ces secours ne leur suffisent pas, ils peuvent demander une bourse d’agrégation; s’ils l’obtiennent, ils passent auprès d’une faculté une année entière, sans autre occupation que d’assister à toutes les conférences et de prendre part à tous les exercices qui doivent les mettre en mesure de triompher des difficultés du concours. Pendant l’année scolaire 1882-1883, la Faculté des lettres de Paris avait 59 boursiers d’agrégation, celle des sciences en avait 26.

En 1883 a été ouvert pour la première fois un concours pour l’agrégation de l’enseignement secondaire des jeunes filles. Le président du jury, en a exposé les résultats dans un rapport adressé au ministre de l’instruction publique. Un décret du 5 janvier 1884 a établi ce concours d’une façon définitive et régulière; il aura lieu chaque année et comprendra deux ordres, un pour les lettres et un pour les sciences. Celui de 1884 a commencé le 30 juillet.

(1) L’ancienne Université de Paris était composée de quatre facultés distinctes, Théologie, Droit, Médecine et des Arts. Cette dernière se subdivisait elle-même en quatre Nations où étaient répartis tous ses membres d’après le lieu de leur naissance. Elle avait pour l’administrer des officiers qui étaient : le recteur, chef de toute l’Université, quatre procureurs des Nations, quatre censeurs et des serviteurs appelés bedeaux.

Source : Article de Maxime Targe, docteur ès lettre, paru en 1903 dans la revue « Le Magasin Pittoresque »