Sommaire

ToggleVie quotidienne des prisonniers de la Bastille ou le mythe des cachots insalubres

Dans la deuxième édition de « Légendes et archives de la Bastille » parue en 1898, ouvrage charmant et plein de faits nouveaux, l’historien Frantz Funck-Brentano, érudit bibliothécaire de l’Arsenal, nous révèle des détails vraiment surprenants sur la manière dont les pensionnaires de la célèbre prison d’Etat étaient nourris et soignés.

Le gouverneur touchait, pour l’entretien d’un homme de condition inférieure, trois livres par jour ; pour l’entretien d’un bourgeois, cinq livres ; d’un financier, d’un juge, d’un homme de lettres, dix livres ; d’un conseiller au Parlement, quinze livres. Le cardinal de Rohan y faisait une dépense de cent vingt francs par jour. Le prince de Courlande, pendant un séjour de cinq mois à la Bastille, dépensa vingt-deux mille francs.

Aussi lisons-nous avec le plus grand étonnement la description des repas que faisaient les prisonniers. Renneville, de qui le témoignage est d’autant plus important que son livre est un pamphlet contre le régime de la Bastille, parle en ces termes de son premier repas : « Le porte-clefs mit une de mes serviettes sur la table et y plaça mon dîner qui consistait en une soupe aux pois verts, garnie de laitue bien mitonnée et de bonne mine, avec un quartier de volaille dessus ; dans une assiette, il y avait une tranche de bœuf succulent avec du jus et une couronne de persil, dans une autre un quartier de godiveau bien garni de ris de veau, de crêtes de coq, d’asperges, de champignons, de truffes, et, dans une autre, une langue de mouton en ragoût, tout cela fort bien apprêté, et, pour le dessert, un biscuit et deux pommes reinettes.

« Le porte-clefs voulut me verser du vin. C’était de très bon bourgogne et le pain était excellent. Je le priai de boire, mais il m’affirma que cela ne lui était pas permis. Je lui demandai si je payerais ma nourriture ou si j’en étais redevable au roi. Il me dit que je n’avais qu’à demander ce qui, naturellement, pourrait me faire plaisir, qu’on tâcherait de me satisfaire et que Sa Majesté payait tout. »

Le roi désirait que les vendredis et jours de carême ses « hôtes » fissent maigre ; mais il ne les traitait pas moins bien pour cela. « J’avais, dit Renneville, six plats et une soupe d’écrevisses admirable. Parmi mon poisson il y avait une vive fort belle, une grande sole et une perche, le tout très bien assaisonné avec trois autres plats. »

A cette époque la pension de Renneville était de dix francs par jour ; plus tard, elle fut réduite au taux des prisonniers de la catégorie inférieure. « L’on m’avait, dit-il, beaucoup retranché de mon ordinaire ; j’avais cependant une bonne soupe aux croûtes, un morceau de bœuf passable, une langue de mouton en ragoût et deux échaudés pour mon dessert… quelquefois on ajoutait sur ma soupe une aile ou une cuisse de volaille ou, quelquefois, on mettait sur le bord de l’assiette deux petits pâtés. »

Voilà pour la nourriture : au point de vue de l’habillement, les détenus n’étaient pas moins bien traités. Le roi ne leur donnait pas un uniforme de prison, mais des robes de chambre ouatées ou fourrées de peau de lapin, des culottes de couleur, des vestes doublées de peluche de soie et des habits de fantaisie. Le commissaire de la Bastille faisait prendre mesure aux détenus, s’informant de leurs goûts, des couleurs et de la façon qui leur convenait le mieux.

Une dame Sauvé, enfermée à la Bastille, désirait qu’on lui fît une robe de soie blanche semée de fleurs vertes. La femme du commissaire Rochebrune courut plusieurs jours les magasins de Paris, puis écrivit, désolée : « Nulle faiseuse ne possède cette étoffe ; ce qui s’en rapproche le plus est une soie blanche avec des lignes vertes ; si la dame Sauvé veut bien s’en contenter, on viendra prendre mesure. »

« Monsieur le gouverneur, écrit un prisonnier nommé Hugonnet, les chemises que l’on m’a apportées hier ne sont point celles que j’ai demandées, car il me ressouvient d’avoir écrit fines avec manchettes brodées ; au lieu que celles qui sont ici sont grosses, d’une très mauvaise toile et avec des manchettes tout au plus propres pour un porte-clefs ; c’est pourquoi je vous prie de les renvoyer à M. le commissaire. Pour moi, je n’en veux pas ! »

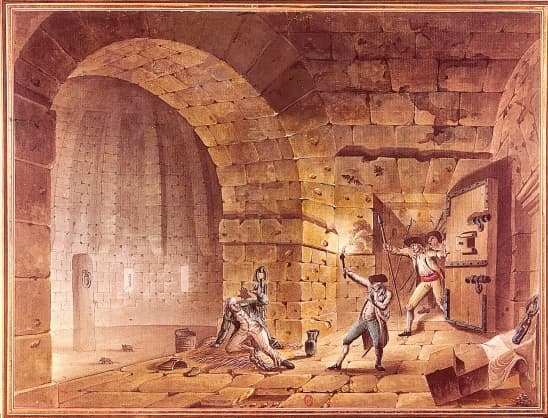

reproduction d’un cachot

reproduction d’un cachot

Enfin notons que la bibliothèque à l’usage des détenus était soigneusement entretenue de livres propres à leur faire oublier leurs soucis. A la date du 27 mars 1773, le lieutenant de police Berryer raye — ceci peut passer pour un comble — du catalogue de la bibliothèque un poème sur la grandeur de Dieu comme étant d’un sujet trop mélancolique pour des prisonniers !

Ouvrages nouveaux — même les encyclopédistes, même Voltaire et Puffendorf —, gazettes, atlas, eau-de-vie, tabac, cartes, jeu d’échecs, clavecin, billard… on s’ingéniait à leur fournir tout cela pour les distraire, ces pauvres martyrs, de la plus odieuse des tyrannies.

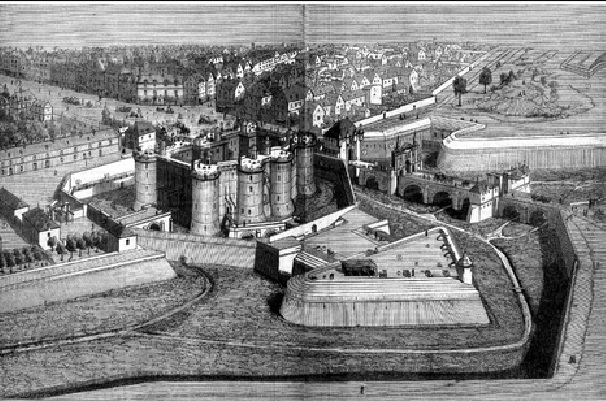

Maintenant rappelez-vous la description que Louis Blanc a tracé de la fameuse forteresse : « Des cages de fer rappelant le Plessis-lès-Tours et les tortures du cardinal de la Ballue… ! des cachots souterrains, affreux repaires de crapauds, de lézards, de rats monstrueux, d’araignées. dont tout l’ameublement consiste en une énorme pierre, recouverte d’un peu de paille, où le prisonnier respire un air empesté, enveloppé des ombres du mystère, condamné à une ignorance absolue du délit qui lui est intenté et du genre de supplice qui l’attend, il cesse d’appartenir à la terre. »

Un tel tableau fait frissonner — et ce frisson est soigneusement entretenu, depuis, par tous les historiens et tous les chroniqueurs, rappelle l’historien G. Lenotre, pseudonyme de Louis Gosselin (1855-1935). L’académicien Victorien Sardou, dans l’étincelante préface qu’il mit en tête du livre de Funck-Brentano, raconte qu’il visita, avec quelques amis, à la grande exposition de 1889, cette réduction de la Bastille que tout le monde avait pu voir et qui d’ailleurs était bien faite pour en donner l’idée la plus fausse.

« A peine, dit-il, avait-on franchi la porte d’entrée que l’on voyait, dans l’obscurité, un vieillard affublé d’une longue barbe blanche, couché sur la paille humide traditionnelle, agitant ses chaînes et poussant des hou ! hou ! lamentables. Et le guide des visiteurs disait, non sans émotion : Vous voyez ici l’infortuné Latude, qui est resté dans cette position, les deux bras enchaînés derrière le dos, pendant trente-cinq ans !

« Je complétai ce renseignement en disant sur le même ton : C’est même dans cette attitude qu’il a eu l’adresse de fabriquer l’échelle de cent quatre-vingts pieds de long qui lui a permis de s’évader ! L’assistance me regarda avec surprise, le guide avec malveillance, et je m’esquivai. »

Voilà pourtant comment on écrit l’histoire, déplore Louis Gosselin.

Lettres de cachet

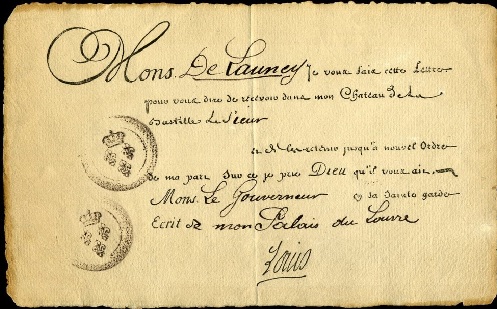

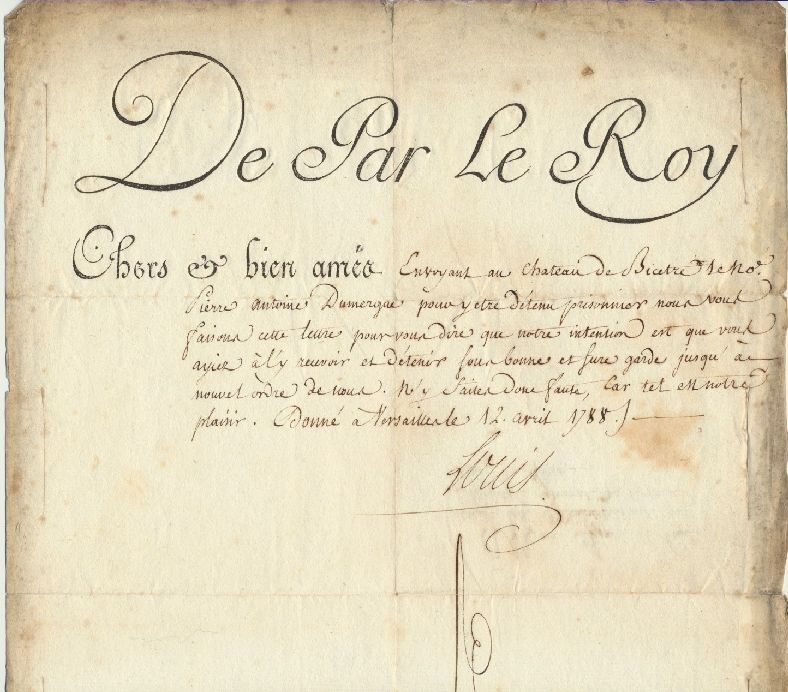

Une lettre de cachet est, sous l’Ancien Régime en France, une lettre servant à la transmission d’un ordre particulier du roi, permettant par exemple l’incarcération sans jugement, l’exil ou encore l’internement de personnes jugées indésirables par le pouvoir, au prix de certains abus.

En 1717, Voltaire passe onze mois à la Bastille pour avoir composé une satire insultant le Régent et, en 1726, il y est emprisonné sept jours à la suite d’une altercation avec le chevalier de Rohan. En 1730, l’écrivain s’associe cependant à une démarche demandant au lieutenant général de la police d’intervenir contre une voisine, tripière de son état, dont la conduite fait scandale (ivresse, tapage, injures à l’égard des passants). Le commissaire du quartier ayant confirmé les faits, mais souligné que la commerçante se plaint de son côté d’être maltraitée par les domestiques de Voltaire, ce dernier revient à la charge et obtient l’enfermement de la malheureuse. « Même Voltaire, le grand Voltaire, commente l’historien Claude Quétel, deux fois victime d’une lettre de cachet, n’a pas hésité à utiliser cet instrument pour ses propres intérêts, fort mesquins en l’occurrence. »

La lettre de cachet, stigmatisée comme un symbole de l’arbitraire royal, fait partie de la légende noire de l’Ancien Régime. Michelet y voyait « l’essence et la vie même de ce gouvernement ». L’opprobre est resté depuis sur un outil judiciaire qu’il est impossible de comprendre si on ne fait pas l’effort de se replacer dans les mentalités et la société qui l’a vu naître.

L’expression « lettre de cachet » apparaît au XVIe siècle. Mais son origine remonte plus loin. Dans la monarchie française, le roi est la source de la justice. En pratique, cette justice est rendue en son nom par des officiers – c’est « la justice déléguée » -, mais le monarque conserve une partie de l’activité judiciaire (« la justice retenue »), qu’il exerce soit en son conseil, soit à travers des commissaires spéciaux constitués en chambres de justice, soit enfin par des décisions purement personnelles. Les lettres de cachet relèvent de cette dernière catégorie. Au Grand Siècle, elles sont un reliquat du lien direct qui existait entre le roi et le peuple, au Moyen Age, quand Saint Louis rendait la justice sous son chêne. Dans ses Mémoires, Louis XIV s’en vante encore : « Je donnai à tous mes sujets sans distinction la liberté de s’adresser à moi, à toute heure, de vive voix et par placets (afin) de rendre la justice à ceux qui me la demandaient immédiatement. »

Les lettres de cachet sont des ordres particuliers que le roi expédie par lettre close (par un cachet) et qui portent sa signature, même si elle n’est pas de sa main, et celle d’un secrétaire d’Etat. Il s’agit d’abord d’ordres d’emprisonnement concernant des accusations d’atteinte à la sécurité du royaume : le Grand Condé ou Fouquet sont arrêtés ainsi. Mais à partir de Louis XIV s’y ajoutent les affaires touchant l’ordre public au sens large. Sous Louis XV, signe de leur banalisation, les lettres sont des imprimés qui ont été remplis et qui ne portent pas nécessairement la signature royale.

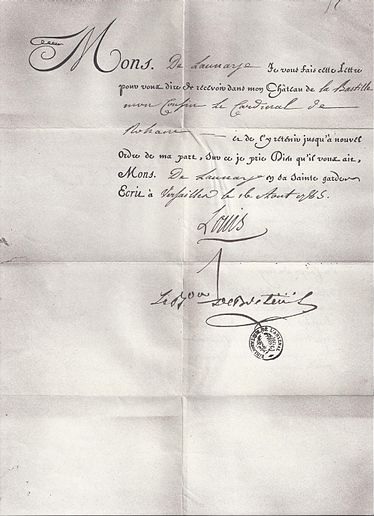

Lettre de cachet pour faire incarcérer, en août 1785, le cardinal de Rohan, un des protagonistes de l’Affaire du collier de la reine.

L’immense majorité des requêtes sont présentées par des particuliers qui aspirent à faire interner, pour un temps bref, des personnes avec qui ils ont un litige, le temps que les coupables se repentent ou réparent leur faute. Le lieutenant de police reçoit ainsi des plaintes concernant toutes sortes d’affaires privées : prêts non remboursés, enfants dépensiers, liaisons adultères, dérangement mental. Pour les familles qui souhaitent agir vite et discrètement, la lettre de cachet évite les lenteurs du circuit judiciaire et, en un temps où l’honneur du nom a du sens, épargne le parfum de scandale laissé par une condamnation régulière.

Les internés sont en général à la charge de leur famille, et ne sont pas mélangés avec des prisonniers classiques. « Dès le début du XVIIIe siècle, le succès des lettres de cachet est devenu tel, à Paris aussi bien qu’en province, que le pouvoir royal se trouve dans l’impossibilité de fournir lui-même les maisons susceptibles d’enfermer tous les correctionnaires et tous les insensés. » La Bastille, le château de Vincennes ou le Mont-Saint-Michel sont donc loin d’être les seuls établissements où peuvent conduire les lettres de cachet : de Bicêtre à la Salpêtrière, les hôpitaux sont sollicités, de même que des dizaines de couvents et de dépôts de mendicité.

Normalement, l’autorité administrative enquête afin de vérifier les accusations portées, afin de se garantir contre la partialité des proches. Un grand nombre de requêtes, insuffisamment fondées, sont d’ailleurs rejetées. Cependant, la place prépondérante laissée à l’opinion personnelle des hommes chargés de délivrer des lettres de cachet et les procédures entièrement secrètes dont le système s’entoure laisse également la place à de grands abus.

Sous Louis XVI, les lettres de cachet sont critiquées avec intelligence par Malesherbes et avec virulence par Mirabeau – qui oublie qu’elles lui ont sauvé la vie, lui qui avait été enfermé comme fils indigne, échappant à une condamnation à mort par contumace pour rapt d’une femme mariée. Les récits de Latude, l’évadé de la Bastille, nourrissent la légende noire d’une institution désormais obsolète, dont les cahiers de doléances demandent la suppression.

En 1790, sur proposition du roi, les lettres de cachet sont abolies par l’Assemblée constituante. Cela n’empêchera pas la Révolution, quelques mois plus tard, d’inaugurer d’autres formes d’arbitraire judiciaire, celles-là redoutablement sanglantes.

Sources : D’après « Le Monde illustré », paru en 1898