Sommaire

ToggleDes métiers autrefois …

Dans les bourgs et villes du Moyen Âge, après l’An Mil, les artisans s’organisent sous forme d’associations professionnelles, les « corps de métiers ». Certains métiers n’existent plus, d’autres existent encore mais beaucoup de métiers restent inconnus. Connaissions-nous leurs activités et quelle rapprochement pouvons-nous en faire dans notre société ?

Corporations de métiers au Moyen Age : origine, première organisation des associations ouvrières

(D’après « Etude sur l’industrie et la classe industrielle à Paris

au XIIIe et au XIVe siècle », paru en 1877)

L’histoire ne nous fait pas assister à la formation des corporations de métiers ; quand elles nous apparaissent dans les documents, notamment dans une charte de 1160 datant du roi Louis VII, elles comptent déjà de longues années d’existence et nous offrent une organisation complète. Pourtant il n’est peut-être pas impossible, en rapprochant certains traits de cette organisation de quelques textes mérovingiens et carolingiens, de se représenter ce qu’était l’industrie avant les corps de métiers, ainsi que la façon dont ceux-ci prirent naissance.

Lorsque les Francs s’établirent en Gaule et s’approprièrent les domaines du fisc impérial et ceux qui avaient été abandonnés par leurs propriétaires — les Francs avec lesquels Clovis conquit la Gaule jusqu’à la Seine étaient peu nombreux ; les terres du domaine public et les terres sans maître leur suffirent et ils ne dépouillèrent pas les Gallo-Romains d’une partie de leurs propriétés, comme le firent les Burgondes et les Visigoths —, les artisans fixés sur ces domaines durent travailler pour leurs nouveaux maîtres. Les uns restèrent isolés et conservèrent leur fonds colonaire à la charge de fournir des produits de leur industrie.

La plupart furent distribués, suivant leurs métiers, dans des ateliers dont chacun était dirigé par une sorte de contremaître (ministerialis). La nombreuse domesticité du conquérant germain comprenait donc tous les artisans dont l’industrie lui était nécessaire. Dans les gynécées, des femmes se livraient au cardage de la laine, au tissage, au lainage, au foulage et à la teinture des étoffes à l’aide des matières livrées par l’intendant du domaine (Capitulaires de Villis, cap. 43 et 49), et Guérard, Prolégomènes du Polyptioque d’Irminon).

Le maître tirait un profit pécuniaire des talents de ses esclaves en vendant les produits de leur industrie ou en louant leurs bras à prix d’argent. Si la responsabilité du maître prouve qu’il profitait en partie de l’argent gagné par l’esclave, le mot permiserit qui apparaît dans les lois burgondes suppose que celui-ci était intéressé à travailler pour le public et qu’il gardait une partie du salaire. Les plus habiles avaient pour lui une grande valeur à cause des bénéfices qu’ils lui rapportaient. Aussi celui qui tuait un esclave initié à un art mécanique payait au maître un wergeld plus élevé lorsque cet esclave avait donné des preuves publiques d’habileté (publice probati).

C’est à ces ouvriers travaillant à la fois au profit de leur maître et à leur profit personnel, que s’adressaient les hommes libres qui n’étaient pas assez riches pour entretenir des esclaves aussi nombreux, aussi experts que l’exigeaient leurs besoins. Les villages possédaient aussi des moulins et des forges, où des agents, ayant un caractère public, travaillaient pour les membres de la communauté. Enfin il y avait dans les villes quelques artisans libres. Mais on n’en a pas moins le droit de dire que, pendant la période mérovingienne et la période carolingienne, le travail industriel eut en général un caractère domestique et servile.

C’est de ces groupes d’artisans créés dans les domaines des grands propriétaires que sortirent les corps de métiers du Moyen Age. Une organisation, imaginée dans l’intérêt du maître pour discipliner et rendre plus productif le travail servile, devint la garantie des privilèges de la classe industrielle, la source de sa prospérité. Cette transformation s’accomplit par degrés ; l’artisan réussit d’abord à s’assurer une partie des bénéfices de son travail, et nous venons de voir que, dès le VIe siècle, il avait parfois franchi ce premier pas, puis le maître les lui abandonna entièrement en stipulant seulement des droits pécuniaires, enfin les associations ouvrières s’attribuèrent des privilèges exclusifs qui firent disparaître les travailleurs isolés. Parvenues à une indépendance complète, elles conservaient encore, nous le verrons, des traces de leur origine. Le mouvement communal ne fut pour rien dans cette émancipation de la classe ouvrière, elle était terminée quand il commença, et ce fut, au contraire, l’existence des corporations qui favorisa la formation des communes.

Si la plupart des corporations de métiers ont l’origine que nous venons d’indiquer, il en est cependant quelques-unes qui descendent directement des collèges romains. Parmi les corporations parisiennes, celles des marchands de l’eau et des bouchers de la Grande-Boucherie doivent remonter à l’époque romaine. Les nautes parisiens, qu’une inscription nous montre dès l’époque de Tibère consacrant un autel à Jupiter, survécurent à l’invasion franque et ne perdirent rien de leur importance, puisqu’ils formèrent la municipalité parisienne. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie se recrutait héréditairement, et cette particularité, qu’on ne rencontre dans aucune autre corporation de la capitale, fait inévitablement penser aux collèges romains chargés de l’alimentation publique, dont les membres étaient également héréditaires.

A ces deux exceptions près, on ne peut retrouver les collegia opificum dans les corps de métiers du Moyen Age. Aucun texte n’indique la persistance de ces collèges, tandis que nous en avons cité plusieurs qui témoignent de l’existence d’un régime industriel tout différent. Si, faisant abstraction des textes qui sont loin, il faut bien en convenir, d’être tout à fait topiques et concluants, on cherche à se représenter ce qui s’est passé lorsque les Francs ont occupé Paris, on est porté à penser qu’ils firent subir aux membres des collèges le sort de leurs esclaves germains, qu’ils les réduisirent à un état voisin de la servitude pour s’assurer leurs services.

Des associations, dont les membres étaient enchaînés à leur profession dans un intérêt public, n’étaient pas faites pour être respectées ni même comprises par un peuple qui ne s’était pas encore élevé jusqu’à la notion de l’État. Faut-il admettre qu’une partie des gens de métiers échappa à la servitude et, pour protéger son indépendance, forma des guildes que le temps transforma en corps de métiers ? Il semble que non, et le petit nombre d’artisans qui avaient conservé leur liberté, comme le tailleur dont parle Grégoire de Tours, ne tarda pas, vraisemblablement, à disparaître.

Mais hâtons-nous de renoncer aux conjectures pour aborder une époque où le secours des textes ne nous fera plus défaut. Il faut arriver à la seconde moitié du XIIe siècle pour trouver les premières traces de l’existence des corporations. Cette existence se révèle pour la première fois dans une charte de 1160 par laquelle Louis VII concède à Thèce Lacohe les revenus des métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers. Il résulte implicitement de cette charte que ces cinq métiers étaient exercés par autant de corporations. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie remontait, nous l’avons dit, à l’époque romaine ; on ne s’étonnera donc pas de voir leurs usages qualifiés d’antiques en 1162, lorsque Louis VII les remit en vigueur. Les drapiers qui, en 1183, prirent à cens des maisons de Philippe-Auguste faisaient par-là même acte de corporation. Enfin c’est au même prince que plusieurs corps de métiers font remonter certains privilèges consignés dans les statuts du Livre des métiers de Boileau (vers 1260).

La Grande Boucherie à Paris

Du reste le fond de ces statuts pris dans leur ensemble a une origine bien antérieure à l’époque où ils furent rédigés. C’est ce qui fait leur importance. Nous n’avons pas besoin de dire qu’Etienne Boileau n’a pas donné aux corporations leurs règlements ; cela est trop évident. Il n’a pas même, comme les auteurs de nos codes, fait un choix parmi les coutumes de ces corporations dans des vues d’harmonie, d’équité et de progrès. Il s’est contenté de les recueillir par écrit telles que les gens de métiers les lui firent connaître, sans faire disparaître leurs contradictions, sans résoudre les questions soulevées par les requêtes de plusieurs corporations.

Dans ces statuts une seule chose lui appartient : le plan. S’ils gardent en effet le silence sur une foule de points, ils s’occupent toujours, et cela dans un ordre uniforme, de la franchise ou de la vénalité du métier, du nombre des apprentis et des gardes-jurés, des impôts et du guet. Leurs nombreuses lacunes ne doivent pas plus nous étonner que l’époque relativement tardive à laquelle ils ont été rédigés ; la tradition qui avait permis de se passer pendant si longtemps de règlements écrits, suppléait à leur silence. En dépit de leur laconisme, les statuts de Boileau ont une haute valeur, et parce qu’ils reflètent un état de choses bien plus ancien et parce qu’ils conservèrent longtemps leur autorité et servirent de base à la législation postérieure.

Avant d’exposer l’organisation de l’industrie parisienne, il faut dire quelques mots du développement auquel elle était parvenue. Les chroniques et les autres compositions historiques ne contribuent presque pour rien à l’idée que nous pouvons nous en faire. L’Eloge de Paris, composé en 1323 par Jean de Jandun, est presque le seul document de ce genre qui nous fournisse à cet égard quelques renseignements ; encore n’ont-ils pas toute la précision désirable. A défaut de précision, on découvre du moins, sous l’obscurité et le pédantisme de son style, la vive impression produite sur l’auteur par l’industrie et le commerce de la capitale. Renonçant à décrire tout ce qu’il a vu aux Halles, dans ces Halles que Guillebert de Metz nous dépeindra au siècle suivant comme aussi vastes qu’une ville,Jean de Jandun se borne à signaler les provisions considérables de draps, les fourrures, les soieries, les fines étoffes étrangères exposées au rez-de-chaussée, et, dans la partie supérieure qui présente l’aspect d’une immense galerie, les objets de toilette, couronnes, tresses, bonnets, épingles à cheveux en ivoire, besicles, ceintures, aumônières, gants, colliers.

Les divers ornements destinés aux fêtes, nous dit-il dans un style que nous sommes obligé de simplifier pour le rendre intelligible, fournissent à la curiosité un aliment inépuisable. Jean de Jandun exprime d’une façon vive et frappante le développement de l’industrie parisienne, en déclarant qu’on ne trouvait presque pas deux maisons de suite qui ne fussent occupées par des artisans. Ce trait est ce qu’il y a de plus intéressant dans le court chapitre consacré par lui aux professions manuelles et où il se contente d’énumérer un certain nombre de métiers, sans donner de particularités sur aucun d’eux. Cette énumération comprend l’art de la peinture, de la sculpture et du relief, l’armurerie et la sellerie, la boulangerie, dont les produits sont d’une exquise délicatesse, la poterie de métal, enfin les industries des parcheminiers, des copistes, des enlumineurs et des relieurs.

Heureusement nous ne sommes pas réduits à cette vague description pour nous représenter l’état de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe siècles. Les rôles des tailles levées à Paris de 1292 à 1300, puis en 1313 nous offrent des informations plus précises. On y trouve rue par rue la liste de tous les artisans soumis à la taille, avec l’indication de leur cote. Ces documents officiels pourraient donc servir de base à une statistique de l’industrie parisienne, s’ils contenaient le recensement de toute la population ouvrière. Mais les simples ouvriers n’y figurent qu’en petit nombre ; et les patrons eux-mêmes n’y sont pas tous compris. Toutefois, si ces rôles ne nous font pas connaître l’ensemble de la population industrielle, ils permettent du moins de s’en faire une idée approximative, ainsi que du nombre des artisans de chaque métier ; ils nous indiquent en même temps la répartition des diverses corporations dans Paris et par la cote de leurs membres, leur prospérité relative.

Géraud a fait le relevé des gens de métiers mentionnés dans le rôle de 1292 ; leur nombre, si on exclut de cette liste tous ceux qui n’exerçaient pas l’industrie proprement dite, s’élève à 4159. Le même travail effectué pour le rôle de 1300 permet de dénombrer 5844 contribuables voués aux professions mécaniques. Un assez grand nombre de contribuables, dont la profession est indiquée dans le règlement de 1300, sont inscrits sans cette indication dans celui de 1292, et par conséquent ne sont pas entrés dans le recensement de Géraud ; on peut aussi supposer que celui-ci a vu maintes fois un surnom là où nous avons cru reconnaître une qualification professionnelle. Toutefois ces raisons ne suffisent pas à expliquer une différence de 1685 contribuables et il faut en chercher la cause soit dans l’augmentation de la population ouvrière de 1292 à 1300, soit dans l’assiette de la taille à ces deux époques, assiette qui nous est malheureusement inconnue.

Disons maintenant dans quelles branches d’industrie Paris se distinguait et s’était fait une réputation. La draperie parisienne, sans atteindre le même développement que celle de Flandre, avait pris une assez grande extension. La capitale était une des villes « drapantes » qui composaient la hanse de Londres. L’étoffe de laine qu’on y fabriquait sous le nom de biffe jouissait d’une grande renommée. Le Dit du Lendit rimé parle des draps parisiens qui sont également mentionnés dans les tarifs des marchandises vendues aux foires de Champagne. De tous les gens de métiers inscrits dans le rôle de 1313, les drapiers sont certainement les plus imposés, et par conséquent les plus riches. Il en est dont la cote s’élève à 24 livres, à 30 livres, à 127 livres, à 135 livres, et c’est un drapier qui supporte la plus forte contribution du rôle, qui est de 150 livres.

La mercerie était aussi très florissante à Paris et y attirait un grand concours de marchands de tous les pays. Le Dit des marchéans, à la suite des Proverbes et dictons populaires publiés par Crapelet, stipule : « Et reviennent de toz païs / Les bons marcheans à Paris / Por la mercerie achater ». Le commerce des merciers comprenait des objets très divers, dont la fabrication exigeait déjà ce goût et ce savoir-faire qui recommandèrent plus tard les produits parisiens à l’étranger (voir le même Dit, ainsi que le Dit des merciers). Enfin la bijouterie parisienne était très estimée, à en juger par des vers du roman d’Hervis qui la mettent sur le même rang que les draps de Flandre (voir les Etudes sur les foires de Champagne, par Bourquelot).

L’activité industrielle et commerciale se déployait surtout sur la rive droite de la Seine qu’on appelait le quartier d’outre Grand-Pont. Les artisans de même profession étaient fréquemment groupés dans le même quartier ; mais il ne faut pas considérer cet usage comme étant d’une constance absolue, car les artisans et les consommateurs avaient un intérêt commun à ce que chaque industrie n’eût pas un centre unique, les premiers pour ne pas se faire une concurrence préjudiciable, les seconds pour trouver à leur portée les produits dont ils avaient besoin. Aussi, quand on parcourt les registres des tailles de 1292, de 1300 et de 1313, ne s’étonne-t-on pas de la diversité des métiers qui s’exerçaient, pour ainsi dire, cote à côte. Cependant le nom seul de certaines rues, qui s’est conservé jusqu’à nos jours, prouverait qu’elles étaient, à l’origine du moins, le siège d’une industrie spéciale.

Le nom de la Mortellerie est expliqué par le passage suivant : « …en la rue de la Mortèlerie, devers Saine, où l’on fait les mortiers… » (Cartulaire de Notre-Dame, III). La population de la Tannerie se composait en majorité de tanneurs (Livre de la taille de 1313). Les selliers, les lormiers et les peintres étaient domiciliés en grand nombre dans la partie de la Grant Rue ou rue Saint-Denis, qui s’étendait depuis l’hôpital Sainte-Catherine jusqu’à la porte de Paris, et qui était appelée la Sellerie. La rue Erembourg de Brie portait aussi le nom de rue des Enlumineurs, qu’elle devait à la profession de ses habitants composés presque exclusivement d’enlumineurs, de parcheminiers et de libraires (Recherches sur Paris, par Jaillot ; Antiquités de Paris, par Sauval ; Rôle de 1292 ; Rôle de 1300).

C’était dans les rues Trousse-Vache et Quincampoix que les marchands de tous les pays venaient s’approvisionner de mercerie (le Dit des marchéans). Les tisserands étaient établis dans le quartier du Temple, rue des Rosiers, des Ecouffes, des Blancs-Manteaux, du Bourg-Thibout, des Singes ou Perriau d’Etampes, de la Courtille-Barbette et Vieille-du-Temple. Jean de Garlande nous apprend que les archers, c’est-à-dire les fabricants d’arcs, d’arbalètes, de traits et de flèches, avaient élu domicile à la Porte Saint-Ladre. On comptait un grand nombre de fripiers dans la paroisse des Saints-Innocents (Livre de la taille de 1313). Les attachiers demeuraient sur la paroisse Saint-Merry, car, durant le carême, ils cessaient de travailler quand compiles sonnaient à cette église.

Ces agglomérations, dont nous pourrions donner d’autres exemples, s’expliquent par plusieurs causes. D’abord, les membres d’une association, unis par des occupations et des intérêts communs, ont une tendance naturelle à se grouper. Indépendamment de cette cause générale, plusieurs corps de métiers étaient attirés dans certains quartiers par les exigences de leurs industries, d’autres ne pouvaient s’en écarter pour des raisons d’hygiène ou de police. Certaines industries, telles que la teinturerie, ne pouvaient s’exercer que dans le voisinage d’un cours d’eau. Au mois de février 1305 (n. s.), Philippe le Bel rétablit les changeurs sur le Grand-Pont, qu’ils occupaient déjà avant sa destruction, et défendit de faire le change ailleurs. Il est aisé de découvrir le motif de cette interdiction : le commerce de l’argent, se prêtant à des fraudes nombreuses, nécessitait une surveillance active que la réunion des changeurs dans un lieu aussi fréquenté que le Grand-Pont, rendait beaucoup plus facile.

C’est sans doute pour la même raison que le prévôt de Paris assigna aux billonneurs une place nouvellement créée vis-à-vis de l’Écorcherie, au bout de la Grande-Boucherie. Plusieurs obtinrent de rester dans la rue au Feurre, en représentant qu’elle était située au centre de Paris, près de la rue Saint-Denis, la plus commerçante de la ville, et dans le voisinage des Halles. Les billonneurs domiciliés sur le Grand et le Petit-Pont furent compris dans cette exception, les autres durent se conformer à la mesure prise par le prévôt’. En 1395, le procureur du roi au Châtelet voulait obliger les mégissiers qui corroyaient leurs cuirs dans la Seine depuis le Grand-Pont jusqu’à l’hôtel du duc de Bourbon, à transporter plus en aval leur industrie, parce qu’elle corrompait l’eau nécessaire aux riverains et aux habitants du Louvre et dudit hôtel.

L’intérêt de la salubrité publique avait fait placer les boucheries hors de la ville, parce qu’à cette époque on avait l’habitude d’y abattre et d’y équarrir les bestiaux. La Grande-Boucherie ne fit partie de Paris que depuis l’agrandissement de la capitale par Philippe-Auguste. Elle était située au nord du Grand-Châtelet, et désignée aussi sous les noms de boucherie Saint-Jacques, du Grand-Châtelet et de la porte de Paris. Elle se composait de trente et un étaux et d’une maison commune nommée, le four du métier, parce que le maître et les jurés y tenaient leurs audiences. Les étaux des bouchers de Sainte-Geneviève se trouvaient dans la rue du même nom. Ils jetaient le sang et les ordures de leurs animaux et avaient fait pratiquer à cette fin un conduit qui allait jusqu’au milieu de la voie. Un arrêt du Parlement, du 7 septembre 1366, les obligea à abattre, vider et apprêter les bestiaux hors Paris, au bord d’une eau courante (Livre du Châtelet rouge).

Dom Bouillart attribue à Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain des Prés, la création de la boucherie du bourg de ce nom. Cependant, Jaillot assure que des actes du XIIe siècle font mention des bouchers de Saint-Germain. Quoiqu’il en soit, par une charte du mois d’avril 1274-75, l’abbé Gérard loua à perpétuité aux bouchers y dénommés et à leurs héritiers seize étaux, situés dans la rue conduisant à la poterne des Frères mineurs, et appelée depuis rue de la Boucherie. Le loyer de ces seize étaux s’élevait à 20 livres tournois, payables aux quatre termes d’usage à Paris, et était dû solidairement par chaque boucher.

Le nombre ne pouvait en être augmenté ni diminué sans l’autorisation de l’abbé. Ceux qui devenaient vacants par la mort ou l’absence du locataire, ne pouvaient être loués qu’à des personnes originaires du bourg, et pour une somme qui ne devait pas dépasser 20 sous parisis. La vacance ou même la destruction de l’un d’eux n’opérait pas de réduction dans le loyer dont le taux restait fixé à 20 livres. Le défaut de paiement amenait la saisie des bien meubles de tous les bouchers ou de l’un d’eux (communiter vel divisim), jusqu’à l’acquittement intégral de la dette. L’abbaye avait aussi la faculté de confisquer leurs viandes en cas de non-paiement ou de violation d’une clause du bail. Dans la suite, les bouchers qui occupaient alors les étaux, convertirent spontanément les livres tournois en livres parisis et augmentèrent par là le loyer d’un quart.

La charte rédigée à cette occasion, le mercredi 29 mars 1374 (n. s.), constate deux autres modifications apportées au bail. Le boucher sur lequel la saisie avait été opérée pour le tout eut désormais, contre ses codébiteurs solidaires, un recours dont la première charte ne parle pas, et l’étranger qui épousait une femme native du bourg, fut admis à s’y établir boucher pendant la durée du mariage. Indépendamment de ces seize étaux, la même rue en contenait trois autres qui ne sont pas compris dans le bail. L’abbé Richard, de qui émane la charte, prévoyant le cas où ce nombre augmenterait, se réserva, ainsi qu’à ses successeurs, le droit de les louer à des bouchers connaissant bien leur état et nés à Saint-Germain.

La fondation d’une nouvelle boucherie rencontrait l’opposition des bouchers du Châtelet, qui y voyaient une atteinte à leur monopole. Ils eurent un procès devant le Parlement avec les Templiers, au sujet d’une boucherie que ceux-ci faisaient construire dans une terre, sise aux faubourgs de Paris. Les adversaires des Templiers prétendaient être en possession d’instituer leurs fils bouchers avec la faculté d’exercer cette industrie pour toute la ville, sous la condition de l’autorisation royale. Personne, disaient-ils, fût-ce un seigneur justicier, ne pouvait créer des bouchers, ni construire une boucherie à Paris ou dans les faubourgs, à l’exception de ceux qui en avaient depuis un temps immémorial.

Philippe III, avec leur assentiment, accorda aux Templiers la permission d’avoir hors des murs deux étaux, dont la longueur ne devait pas dépasser douze pieds, et d’y établir deux bouchers, qu’ils ne seraient pas obligés de prendre parmi les fils de maîtres. Il était permis à ces bouchers de faire écorcher et préparer les bestiaux par leurs garçons, mais ils étaient tenus de les dépecer et de les vendre en personne. Le roi les affranchit de tous les droits auxquels la corporation était sujette, en déclarant qu’il n’entendait pas porter atteinte par cette concession aux usages et privilèges de ladite corporation. Cette transaction, datée du mois de juillet 1282, nous fait connaître l’origine de la boucherie du Temple.

Le 2 novembre 1358, le dauphin Charles autorisa le prieuré de Saint-Éloi à établir six étaux à boucliers dans sa terre située près de la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine. Le prieur obtint cette faveur en faisant valoir la commodité qu’elle procurerait aux habitants du quartier Saint-Paul, dont toutes les boucheries se trouvaient fort éloignées, et l’exemple de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui avaient des boucheries dans les faubourgs.

L’évêque de Paris possédait un étal situé entre la grande et la petite porte de l’Hôtel-Dieu. Cette position causant beaucoup d’incommodité aux malades et aux personnes de la maison, l’évêque et l’hospice s’accordèrent pour qu’il fût transporté plus loin, dans la rue Neuve-Notre-Dame, à condition qu’il resterait sous la juridiction du prélat, et que le boucher qui l’occuperait conserverait ses privilèges. Philippe de Valois consentit à l’un et à l’autre, au mois de décembre 1345. Mentionnons enfin la boucherie du bourg de Saint-Marcel et celle du Petit-Pont, qui était sous la juridiction de Saint-Germain-des-Prés.

Crieurs publics : supports vivants de la réclame d’antan

(D’après « La publicité en France : histoire et jurisprudence », paru en 1879)

Dans les temps les plus reculés le commerce était exercé par des marchands forains ou ambulants, qui faisaient connaître leur présence dans les villes où ils passaient par le son d’un instrument quelconque alors en usage, ou bien par la voix d’un crieur annonçant leur arrivée et les marchandises qu’ils avaient à vendre. Réglementé au moins depuis 1220, le droit de criage fut plus tard étendu aux annonces officielles : décès, animaux égarés, jours des confréries…

Hérodote nous apprend que c’est en Lydie que les premières boutiques furent ouvertes par des marchands en résidence fixe. Ils avaient alors des crieurs à leur porte pour attirer les acheteurs, ainsi que cela se pratiquait encore à Paris au XIXe siècle dans les bazars ou dans les ventes et liquidations installées provisoirement au rez-de-chaussée des maisons nouvellement bâties.

Autrefois, à Rome, le crieur public était appelé Præco. Employé dans beaucoup de circonstances différentes, le Præco était chargé, devant une cour de justice, d’appeler le demandeur et le défendeur ; d’annoncer les noms des parties et de proclamer les sentences. Dans les comices, c’est lui qui convoquait les centuries, proclamait le résultat du vote de chaque centurie et les noms des élus. Dans les ventes, il annonçait les articles mis en adjudication et répétait les enchères ; dans les jeux publics, il avertissait le peuple de se rendre au théâtre et proclamait les noms des vainqueurs ; dans les assemblées, il maintenait l’ordre et le silence. Il criait aussi à son de trompe les objets perdus.

Avant qu’on ne les affichât, les lois étaient publiées, en France, par des crieurs et à son de trompe. Au Moyen Age, ces crieurs étaient des officiers publics formant une corporation régie, comme les autres, par des statuts particuliers et ayant dans Paris deux maîtres, un pour chaque rive de la Seine. Sur la gravure que nous donnons ci-dessous, et qui représente une vente à la criée, au Moyen Age, le subhastator, officier public, notaire ou commissaire, chargé de la vente, est assisté de deux crieurs (preco). L’un appelle le public en sonnant de la trompette, l’autre crie les enchères. La baguette que tient l’officier public lui servait à indiquer et à toucher l’enchérisseur auquel il venait d’adjuger.

Vente à la criée en 1557

Les marchands, les bourgeois avaient recours aux crieurs pour répandre par la ville les avis qu’ils voulaient communiquer au public, car le criage était le seul moyen de publicité d’alors. Ainsi, on criait au son des clochettes, de la trompette et du tambourin, les denrées, les décès, les invitations aux obsèques, les ordonnances de police et les objets perdus.

Le premier titre qui parle des crieurs, est un édit de Philippe-Auguste de l’an 1220. D’après ce titre, il paraît que ce droit de criage avait été tenu par un nommé Simon de Poissy, que le roi en était en possession, et le donna aux marchands de la hanse de l’eau, mercatoribus nostris hansatis aquæ, avec pouvoir d’instituer ou destituer les crieurs à leur volonté : Poterunt clamatores ponere et amovere pro voluntatibus suis. Ces officiers étaient alors uniquement employés pour le commerce. Depuis ce premier titre, il s’est encore passé près de deux siècles pendant lesquels ils n’eurent point d’autre qualité que celle de crieurs de vin, clamatores vini.

Il en est fait mention sous ce titre dans les ordonnances de saint Louis, de l’an 1268, recueillies par Étienne Boileau, prévôt de Paris, pour l’établissement en communauté de tous les corps des arts et métiers de Paris ; cette ordonnance réglait la forme de la réception de ces officiers à l’Hôtel de Ville ; comment ils devaient crier le prix des vins ; ce que les taverniers leur devaient payer ; elle mentionnait que leurs salaires pour les vins étrangers et de liqueurs, étaient plus forts, parce qu’ils étaient obligés d’aller en faire les cris devant les maisons royales. C’étaient eux qui étaient aussi chargés de porter aux taverniers les mesures, après qu’elles avaient été étalonnées à l’Hôtel de Ville ; ils avaient l’inspection sur les fraudes qui s’y pouvaient commettre, et en faisaient leurs rapports.

Les rois usaient quelquefois du droit de bon vin, pour celui qui provenait des clos de leurs domaines situés à Paris. Cela faisait fermer toutes les tavernes, et les crieurs étaient obligés d’aller ensemble crier tous les jours, le soir et le matin, le vin du Roy. Les prévôt des marchands et échevins connaissaient de tout ce qui concernait ces jurés-crieurs.

Outre le droit des crieurs, qui était de quatre deniers par jour, il était encore dû un certain droit au prévôt des marchands et échevins pour l’ouverture ou la fermeture de chaque cellier, ou taverne, selon l’importance du commerce qui s’y faisait. Les taverniers prétendirent n’être tenus de l’un ni de l’autre de ces droits : cela donna lieu à une instance au Parlement, et par arrêt du mois de mars 1274, les taverniers furent condamnés à les payer immédiatement. Ce ne fut que sous le règne de Charles VI, par une ordonnance du mois de février 1415, que l’on ajouta aux fonctions des jurez-crieurs de vins, celle d’annoncer par cris les morts, à condition que chacun d’eux n’en crierait qu’un par jour, afin qu’ils pussent être employés chacun à leur tour ; il fut aussi ordonné qu’aucune autre personne qu’eux ne s’entremettrait de fournir robes, manteaux et chapeaux pour obsèques ou funérailles, sous peine d’amende arbitraire.

On leur attribua, en même temps, le droit de crier les jours des confréries, les enfants et les animaux perdus ou égarés, et jusqu’aux légumes et autres productions de la terre qui étaient à vendre, à l’exception du bois et du foin, à condition qu’ils ne pourraient crier aucun enfant au-dessous de l’âge de huit ans, sans permission de justice.

C’est alors qu’ils commencèrent à être qualifiés jurés-crieurs de corps et de vins, et, pour cette fonction aux obsèques ou funérailles, ces mêmes lettres leur attribuèrent les salaires qui leur devaient être payés. Les jurés-crieurs furent depuis érigés en titre d’offices royaux, au nombre de 30, par lettres patentes du mois de septembre 1641. Ils furent augmentés de 20 au mois de janvier 1670, et incorporés aux anciens par déclaration du 20 février de la même année. Il y eut de semblables offices créés dans toutes les villes du royaume par différents édits.

Au XIIIe et au XIVe siècle, presque tous les marchands criaient leurs marchandises dans la ville, et allaient les offrir de porte en porte, car bien peu d’entre eux étaient assez riches pour posséder des boutiques ; au XVIe siècle, les cris diminuent et les marchands commencent à s’établir ; chaque métier se confine dans un quartier spécial. Ils ne faisaient par là que suivre les traditions anciennes. Beaucoup de ces réunions de marchands ont donné leur nom aux quartiers qu’ils habitaient, tels que le quai des Orfèvres, la rue aux Ours. Construite au XIIIe siècle, la rue aux Ours était habitée par les rôtisseurs les plus renommés de Paris ; ils excellaient surtout dans la manière de préparer les oies, alors le régal de l’artisan et du bourgeois. C’était du reste à peu près le seul rôti qu’ils vendaient, d’où leur venait le nom des rôtisseurs oyers ou oyeurs. La rue où l’on voyait sans cesse tourner leurs broches chargées de ce mets succulent fut appelée rue aux Oues, c’est-à-dire aux Oies, et lorsqu’elle cessa d’être exclusivement habitée par les Oyers, elle prit par corruption le nom de rue aux Ours, explique Paul Lacroix dans Mœurs et usages du Moyen Age.

Guillaume de Villeneuve, qui vivait au XIVe siècle, a donné dans une pièce de vers intitulée le Dit des Crieries de Paris, les différents cris des marchands ambulants, car à cette époque, non seulement on vendait sur la voie publique des légumes ou des denrées alimentaires, mais on y colportait aussi les vêtements, le vin, l’huile, la chandelle.

Le droit de faire publier n’appartenait dans chaque ville qu’au juge qui avait la juridiction ordinaire et de territoire. C’est pour cela que l’on nommait, dans chaque ville, « banlieue » l’étendue dans laquelle le juge ordinaire avait droit de faire faire les publications et afficher les ordonnances. Lors même que dans une ville il y avait plusieurs juges ordinaires, ce droit de faire publier n’appartenait qu’au premier et principal magistrat de la ville, comme une suite et dépendance de la police. Le prévôt de Paris en était en possession de temps immémorial. De là vient que l’officier uniquement chargé des publications, et les deux trompettes qui devaient l’accompagner, étaient officiers de la juridiction et soumis à sa discipline. L’institution de ces officiers est très ancienne ; on ne peut exactement en fixer l’origine. Il est seulement certain qu’ils étaient en exercice dès l’an 1396. Les proclamations s’appelaient simplement en ce temps du nom de Cris : d’où vient le nom de juré-crieur que portait cet officier.

Lorsque la Révolution de 1789 éclate, les fonctions de juré-crieur, à Paris, ne consistèrent plus guère, comme autrefois à Rome, qu’à présider aux funérailles. On ne leur avait réservé que le droit de fournir aux obsèques les tentures, manteaux et habits de deuil, comme jadis ; ils devaient « quérir et rapporter les robes, manteaux et chaperons pour les funérailles. » Dès lors, les fonctions de crieurs publics furent confondues avec celles des afficheurs et des colporteurs.

Brasseur : un métier réglementé dès le XIIIe siècle

(D’après « Le Magasin pittoresque », paru en 1880)

Fabriquée dès le IVe millénaire avant J.-C. en Mésopotamie, boisson des dieux en Egypte, la bière se serait de là répandue en Europe. Les Grecs, suivant leur coutume de faire remonter à la divinité toutes les inventions profitables aux hommes, attribuèrent à Cérès l’invention de la boisson pélusienne. C’était faire de cette déesse la rivale de Bacchus, comme on l’a écrit sur un jeton du dix-huitième siècle.

Eschyle, Sophocle, Théophraste, Polybe, Strabon, font mention de la bière, et comme aujourd’hui, dès cette époque, il y en avait de deux sortes, la douce et la forte. Pline en parle également sous le nom de cerevisia, cervoise. De ce mot on a donné bien des étymologies ; celle qui ferait venir ce vocable de Cérès n’est pas une des moins curieuses.

Jeton de la corporation des brasseurs au XVIIIe siècle

Quant aux étymologies de bière et de brasseur, elles sont, s’il est possible, encore plus bizarres : le mot hébreu beri, le verbe latin libere, le mot français bras, ont tour à tour eu l’honneur d’être mis en avant ; ce dernier, parce que les brasseurs se servent de leurs bras pour brasser. Il était inutile d’aller chercher si loin : le mot brace, que cite Pline et qui désigne le grain dont on faisait le cervoise, suffit amplement. Ce mot a subsisté au Moyen Age sous la forme brais, toujours pour désigner l’orge et le grain macérés dans l’eau dont on faisait la bière, ce que les Anglais ont appelé malt.

La bière était fabriquée partout à peu près de la même façon, mais les ingrédients employés différaient avec les pays. Le grain, quel qu’il fût, était mis dans l’eau ; après qu’il était bien macéré et entré en pleine fermentation, on le torréfiait. Réduit ensuite en farine, on le faisait bouillir : c’est ainsi qu’on obtenait la bière et la cervoise ; cependant, dans la composition de cette dernière, plus capiteuse, il entrait un plus grand nombre d’éléments. De nombreux textes attestent la préférence que nos ancêtres lui accordaient ainsi que son prix plus élevé.

Les médecins, dès l’Antiquité, discutèrent beaucoup sur les défauts ou les qualités de la bière : selon les uns, elle ne pouvait que nuire à la santé et charger l’estomac ; selon les autres, aucune boisson n’était meilleure pour maintenir le corps dans un merveilleux équilibre. L’École de Salerne a ainsi défini la bonne cervoise : « Que la cervoise n’ait pas un goût aigre ; qu’elle soit bien claire, brassée de bon grain et suffisamment vieille. »

Il n’est pas douteux que dans le nord de la France, au Moyen Age, l’usage de la bière ait été répandu. On avait peu de vin, et surtout peu de bon ; on était réduit au clairet, trop coûteux pour les buveurs de profession. Le Midi, mieux partagé, envoyait plutôt l’excédent de sa consommation en Angleterre ; les fleuves lui fournissaient un moyen de transport assez rapide et à bon marché. Force était donc aux gens du nord de se contenter du clairet, et plus souvent de l’hydromel et de la bière. C’est à cette cause qu’il faut sans doute attribuer l’immense développement et l’ancienneté des corporations de brasseurs.

A Paris, des statuts furent donnés aux cervoisiers, vers 1268, par le premier garde de la prévôté de Paris, Étienne Boileau. Mais le corps de métier, il va sans dire, était bien plus ancien. Ces statuts, rédigés d’après les renseignements fournis par les cervoisiers d’alors, ne font donc que rappeler un état de chose bien antérieur à la seconde moitié du treizième siècle : « Nul cervoisier, disent ces statuts, ne peult, ne doit faire cervoise fors de yane et de grain, c’est assavoir d’orge, de mesteuil et de dragié ; et se ils y mettent autre chose pour en faire, c’est assavoir baye (sans doute des baies de laurier ou d’autres arbres), piment ou poiz résine, et quiconques y mettroit aucunes de ces choses, il l’amenderoit au roi de vingt sous parisis, toutes les fois qu’il en seroit repris ; et si seroient tous les brasins qui seroient faits de tiez choses donnez pour Dieu. »

C’était, à vrai dire, une excellente mesure, et les prud’hommes qui disaient que telles choses « étoient mauvaises au chief et au corps, aux malades et aux sains », seraient bien étonnés s’ils voyaient ce que l’on fait entrer aujourd’hui dans la composition de la bière, et encore plus s’ils goûtaient la boisson affreuse que l’on décore si souvent de ce nom.

Du reste, pour faciliter l’exécution de ces statuts, on ne permettait qu’à peu de personnes de vendre de la bière ; les maisons des brasseurs ou leurs brasseries étaient les seuls endroits où l’on pût s’en procurer, à moins toutefois que l’on voulût en fabriquer chez soi et pour usage personnel.

A cette époque, la communauté était dirigée par deux prud’hommes. A la fin du quinzième siècle, en 1489, ces statuts furent confirmés et reçurent un plus grand développement. La communauté prit le nom de « communauté des cervoisiers et faiseurs de bière », ce qui marque bien, comme nous l’avons fait remarquer plus haut, la différence qui existait entre ces deux boissons.

La durée de l’apprentissage fut fixée à trois ans ; ce temps révolu, en payant soixante sous à la communauté et en faisant son chef-d’œuvre en présence des jurés, on devenait maître. Une des clauses les plus importantes de ces statuts de 1489 fut sans contredit celle qui obligeait les brasseurs à marquer leurs barils. Chaque brasseur devait avoir sa marque, dont le modèle en plomb était déposé à la chambre des procureurs du roi, avec les marques des autres métiers. Les jurés étaient investis d’un droit de visite sur les bières apportées du dehors pour être vendues à Paris, les « bières foraines », suivant l’expression du temps ; les boissons qui étaient trouvées de qualité inférieure étaient saisies et sans autre forme de procès jetées à la rivière.

De nouveaux statuts furent rédigés ou confirmés en 1514, en 1630, en 1687 ; ces statuts firent défense expresse de brasser le dimanche, les jours de fêtes solennelles et de fêtes Notre-Dame.

Vers le milieu du dix-septième siècle, la rumeur publique prétendit que la levure de bière que les brasseurs vendaient aux boulangers était mauvaise et empoisonnait le pain. L’autorité s’émut et soumit le cas à la Faculté de médecine. Finalement, la communauté des brasseurs sortit victorieuse du procès fait à sa marchandise, et continua à avoir le monopole de la vente de la levure aux boulangers et aux pâtissiers. Les levures foraines apportées à Paris pour le même motif durent être soumises à l’examen des jurés de la corporation, qui était absolument maîtresse de ce commerce.

En temps de disette extrême, on pouvait défendre de brasser : c’est ce qui eut lieu en 1693, année où le blé coûta jusqu’à trente-deux livres le setier. D’ailleurs, même en temps ordinaire, on ne pouvait faire par jour dans chaque brasserie qu’un brassin de quinze setiers de farine au plus. Il va sans dire que cette défense n’était guère respectée, bien que les peines à encourir pussent être graves ; car, la bière étant soumise à des droits, le brasseur devait, à chaque brassin, avertir le commis de la perception de l’heure et du jour où il mettait le feu sous la chaudière, à peine d’amende et de confiscation. Ce n’était donc qu’en fraudant les droits du roi qu’on pouvait fabriquer plus que la quantité prescrite, et le fisc n’entendait pas raillerie en cette matière.

Voici quelle était à peu près l’organisation de la corporation des brasseurs à la fin du dix-huitième siècle. Elle était dirigée par trois jurés ou gardes, dont deux se changeaient de deux en deux ans. L’apprentissage durait cinq années, et en outre, avant de passer maître, il fallait être trois ans compagnon et faire ensuite un chef-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir qu’un seul apprenti ; s’il en avait deux, l’un devait commencer sa première année quand l’autre entrait dans sa cinquième. Les fils de maître avaient le privilège d’ouvrir boutique en faisant simplement le chef-d’œuvre en présence des jurés, privilège qui leur donnait ainsi huit ans d’avance sur les confrères.

Les brasseurs peuvent s’enorgueillir d’avoir compté parmi eux plus d’une illustration ; mais aucun d’eux à coup sûr n’a surpassé en renommée le brasseur de Gand, Jacques d’Artevelde. Fils d’un chevalier flamand, il avait beaucoup voyagé, puis s’était fixé à Gand. Fort ambitieux, et comprenant qu’en Flandre tout le pouvoir était aux mains des métiers, il s’était fait brasseur ; il devint successivement doyen de son corps d’état, puis des cinquante et un métiers de Gand. On sait le rôle qu’il joua au début de la guerre de Cent ans et l’immense influence qu’il sut acquérir sur les villes flamandes ; mais il ne faut pas oublier que son règne, car il fut aussi puissant qu’un roi, fut de courte durée et que son ambition lui coûta la vie.

Bûcherons du temps jadis : une existence « au fil du bois »

(D’après « Le Nouvelliste illustré », paru en 1900)

En 1900, Jules Jeannin, professeur de trait — on désigne ainsi les opérations de tracé des épures et de lignage des bois afin de mettre en œuvre des charpentes traditionnelles —, entrepreneur de Menuiserie, d’Art et de Bâtiment, membre du Comité technique de la Société de protection des apprentis et co-auteur deux ans plus tôt d’un Traité de menuiserie en trois tomes, publie au sein du Nouvelliste illustré un récit ayant trait à cette vie des bûcherons du XIXe siècle que les mots âpreté, entraide, plaisirs simples et communion avec la nature, ne sauraient mieux qualifier

Depuis un mois déjà, ils partaient chaque matin, après avoir mangé la soupe à la chandelle, et, s’étant réunis aux Quatre-Chemins, ils montaient ensemble la colline, la hache sur l’épaule ou au bras, un sac de toile en bandoulière, et arrivaient à la pointe du jour sur la lisière du bois. Le sac contient généralement un morceau de pain, un bout de fromage de gruyère ou une poignée de noix. Quelquefois il y a noix et gruyère, et lorsque cela arrive, ce jour-là compte pour un heureux jour, mais les heureux jours sont rares pour les rudes bûcherons.

— Nous sommes tous pauvres, sans doute, nous mangeons maigre, disait le père Francis, mais nous sommes solides quand même et nous devenons vieux, et ce n’est pas ça qui nous empêche d’abattre les arbres.

Jamais aucun bûcheron ne porte à boire avec soi, car il y a une source dans la forêt, une belle source où les oiseaux vont boire, eux aussi. Aussitôt arrivés, ils suspendent leurs sacs à une branche d’arbre, bourrent leur pipe, les allument, ôtent leur blouse, et voilà que la forêt résonne sous les coups des haches ; celles-ci s’enfoncent, précipitées, dans le tronc des hêtres, projetant au loin de larges copeaux qui sifflent en passant avec des façons d’éclats d’obus. De temps à autre, l’on entend, dominateur de tout bruit, un formidable craquement aussitôt suivi d’un choc épouvantable : c’est un géant qui tombe, majestueux, comme devaient autrefois tomber, dans la bataille, les preux tout bardés de fer.

Bûcherons au XIXe siècle

J’aime ces hommes des bois pour leur endurance et leur sobriété, écrit Jules Jeannin, aussi parce qu’ils sont doux et bons entre eux ; car si quelqu’un n’a pas de fromage ou de noix, il en mange quand même. Si l’un ou l’autre n’a pas de pipe, manque de tabac, ce n’est pas cela qui l’empêchera de fumer. Aucun ne voudrait qu’il en fût autrement, tous sachant que s’entraider, se porter mutuellement secours est une des belles choses de la vie. Et je me souviens avec plaisir des refrains lentement chantés dans la nuit, lorsqu’ils s’en revenaient : refrains berceurs, roulades amoureuses ou rustiques. Car vous devez savoir que les aimables et rudes bûcherons ne quittent jamais la forêt avant que la nuit les en chasse. Tant qu’ils peuvent distinguer l’endroit où la hache doit frapper, ils frappent sans relâche.

Mais, comme les jours deviennent de plus en plus courts, et que les haches ont fait grand ouvrage, que chaque matin le chantier se trouve plus éloigné, ils ont décidé de coucher dorénavant dans les bois. Ne croyez pas que cela les attriste. Non. Du reste, la fatigue, pour eux, sera bien moins grande, et tout bûcheron aime à entendre, la nuit, en automne, en hiver, la plainte sonore des arbres géants tordus par les vents.

L’été, le roucoulement des colombes, perchées on ne sait où, est délicieux dans la solitude des forêts ; et la voix des hiboux, de ces si mystérieux amis de l’obscurité, s’appelant ou se répondant, n’est-elle pas admirable dans le silence de la terre ? Si vous ne l’aimez pas, la belle voix plaintive de ces incomparables noctambules, c’est que vous ne la comprenez point. Lorsque vous aurez le bonheur de l’entendre, écoutez bien, et je suis sûr que vous y trouverez l’harmonie et la profondeur que je sais ; car, vraiment, les trilles et les roulades du rossignol, cet autre soliste aimé des nuits, si beaux qu’ils soient, ne sont rien auprès d’elle. Le chant du rossignol va droit au cœur, oui, et superbement ; mais la voix des hiboux, c’est à l’âme qu’elle parle. Elle nous fait penser, la belle voix des hiboux, à ceux que nous avons perdus, que nous n’avons peut-être pas assez aimés ; elle nous dit qu’il faut devenir meilleurs, que nous devons être bons quand même, malgré tout.

Or, ils apportèrent donc, ce matin-là, avec leurs haches, des pioches, des pelles et des merlins, afin de construire leurs maisons. Aussi la forêt n’eut pas, de toute la journée, les échos des jours précédents, échos gais ou plaintifs, mais toujours évoqueurs de souvenirs. La terre ne trembla point à la chute d’un géant. Aucun renard ne fut dérangé de son terrier ; aucun sanglier ne se précipita épouvanté de sa bauge. De loin, la forêt, si pleine de vie hier encore, paraissait morte. En se rapprochant, mais vers le milieu seulement, au plus épais de la belle cinquantenaire, on n’entendait que le bruit vague des bûcherons qui bâtissaient. Sur le soir, comme la nuit allait bientôt venir, la nuit profonde des bois, douze habitations s’élevaient là, dans une superficie de cent mètres carrés à peine, où se voyaient encore des arbres le matin.

Vous le comprenez alors, rien de plus simple à construire qu’une maison de bûcherons. Du reste, dans la forêt, il y a tout ce qu’il faut pour cela : des arbres, des feuilles, de la terre, de la mousse et de l’eau, c’est plus que suffisant, si l’on ajoute, ensuite, des pierres, que l’on roule tout autour et au pied des maisons, une fois construites, pour les consolider, lorsqu’il n’a pas été possible d’utiliser des arbres non coupés, ce qui arrive assez rarement.

Toutes les habitations sont bâties sur le même modèle ; il n’y a que celle du maire qui est environ trois fois plus spacieuse que les autres, car c’est dans celle-là que les bûcherons se réunissent, le soir, se tassant l’un contre l’autre, pour jouer aux cartes ou aux dés, sur une pierre, à la lueur d’un feu toujours fait de branches mortes. L’enjeu ne dépasse jamais une pipe de tabac ou un verre de piquette, car ils boivent de la piquette, en soupant, quand ils couchent dans les bois ; mais il arrive que l’enjeu ne soit que d’un demi-verre ou d’une demi-pipe, car les bûcherons sont pauvres, vous le savez ; néanmoins, ils ne s’en plaignent pas trop, et ce n’est pas cela qui les « empêche d’abattre des arbres ». Quand la veillée est finie, chacun regagne sa hutte et se couche sur le tas de feuilles sèches, recouvert d’une toile d’emballage.

Deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, un panier au bras ou sur la tête, une cruche ou un bidon à la main, les femmes, les mères ou les sœurs des hommes des bois, leur portent leurs provisions. Dans la cruche ou le bidon, il y a toujours de la piquette ; dans le panier, il y a d’abord une miche de pain, puis des fruits, du fromage, du lard et des saucisses. Saucisses, lard et piquette sont pour le repas du soir et du matin, invariablement ; à midi, ils ne mangent que du pain et des fruits ; s’ils ont soif, ils vont boire à la source ; quand elle est trop éloignée, l’un d’eux va chercher de l’eau dans une cruche.

Tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, les bûcherons rentrent au village, le dimanche, et font un brin la fête, mangent le bouilli, la soupe chaude, et boivent une chopine de vin ; l’après-midi, ils font des parties de quilles, pour se reposer. Et les voilà ainsi pour toute la campagne, cinq mois environ. Chaque année, ils font deux ou trois campagnes. Mais celle-ci est dure pour eux, car ils gagnent deux sous de moins, par jour, que dans toutes les précédentes, ayant été obligés de consentir à cette réduction, la commune étant pauvre, elle aussi, et cette coupe-là devant être vendue pour la construction d’une école ; or, ils n’ont pas voulu attendre plus longtemps d’en avoir une, eux, les fiers et rudes abatteurs d’arbres, afin que leurs enfants, ou leurs frères et sœurs ne fassent plus, surtout l’hiver, près de quatre kilomètres de chemin, dans des sentiers impossibles, pour aller apprendre à lire et à compter.

Brodeurs

(D’après un article paru au XIXe siècle)

Il n’est peut-être pas de métier dont l’histoire, en Occident surtout, ait été plus intimement liée à celle de la peinture. Si la broderie est tombée en décadence de nos jours, et même dès la fin du seizième siècle, il ne faut pas oublier que, pendant longtemps, les peintres furent les auxiliaires des brodeurs : ceux-ci peignaient avec leurs aiguilles les compositions que les peintres avaient d’abord ébauchées au moyen de leurs pinceaux et dont ils avaient fait les cartons.

C’était un métier difficile. « Dans tout le moyen âge, dit de Laborde, et jusqu’à la fin du seizième siècle, broder était un art, une branche sérieuse, estimable, de la peinture. L’aiguille, véritable pinceau, se promenait sur la toile et laissait derrière elle le fil teint en guise de couleur, produisant une peinture d’un ton soyeux et d’une touche ingénieuse. »

S’il faut en croire les chansons

de gestes, on faisait même des

portraits brodés :

… La mescine

Ouvroit ès cambre la roine

Un confanon avoec le roi,

U el paignoit et lui et soi,

dit le roman de Flore et Blanceflor. Dans plus d’un inventaire de trésor du moyen âge se trouvent mentionnés des portraits en broderie.

La broderie semble être toujours

demeurée le passe-temps des grandes :

Catherine de Médicis brodait, et Ronsard,

dans son ode à la reine de Navarre, lui dit,

en parlant de Minerve :

Elle addonoit son courage

A faire maint bel ouvrage

Dessur la toile, et encor

A joindre la soye et l’or.

Vous, d’un pareil exercice,

Mariez par artifice

Dessur la toile en maint trait

L’or et la soye en pourtrait.

Il est à peine utile de rappeler que la fameuse tapisserie de Bayeux, qui représente les hauts faits de Guillaume le Conquérant , passe pour être l’ouvrage de la reine Mathilde ; et, bien que le fait ne soit pas absolument prouvé, il n’y aurait pas lieu d’en être surpris.

Il serait trop long d’énumérer les spécimens de broderies qui sont parvenus jusqu’à nous. Citons en première ligne les ornements épiscopaux de Thomas Becket, conservés aujourd’hui à la cathédrale de Sens, et que la gravure a souvent reproduits ; mentionnons encore les ornements de la chapelle de Charles le Téméraire, aujourd’hui à Berne.

Au dix-septième siècle, Alexandre Paynet, brodeur du roi Louis XIII, exécuta de magnifiques ornements que ce prince avait l’intention d’offrir au saint sépulcre de Jérusalem. Mais ce serait une grande entreprise que de vouloir indiquer tous les fragments d’étoffes brodées qui se trouvent encore aujourd’hui soit dans les trésors des églises, soit dans les bibliothèques, où souvent ils ont servi de couverture à des manuscrits.

La corporation des brodeurs et brodeuses reçut d’Etienne Boileau ses premiers statuts vers la fin du treizième siècle, en même temps que celle des « faiseuses d’aumosnières sarrazinoises », dont le métier ne différait qu’en ce qu’il s’appliquait à de plus petits objets. Dans ces statuts, on énumère les brodeurs et brodeuses qui se trouvaient alors à Paris, et il est à remarquer que plusieurs de ces dernières avaient pour maris des enlumineurs : on observe le même fait en 1316, date à laquelle la corporation eut de nouveaux statuts. Cette association d’enlumineurs et de brodeuses ne fut pas sans doute fortuite, et on peut croire que ces deux métiers ne pouvaient guère subsister l’un sans l’autre, le peintre créant les motifs que la brodeuse exécutait ensuite avec l’aiguille.

En Italie, de grands peintres ne dédaignèrent pas de faire des cartons pour des broderies : Antonio Pollajolo dessina pour Saint-Jean de Florence des ornements magnifiques, qui furent exécutés par des brodeuses ; bien d’autres s’associèrent à de semblables travaux.

Les règlements qui régissaient le métier des brodeurs à l’époque d’Etienne Boileau n’étaient pas fort nombreux ; ils concernaient les conditions d’apprentissage et la direction de la corporation par quatre prud’hommes ; quelques dispositions, enfin, déterminaient quand et comment on devait travailler : « Nuls ne nule ne pourra ouvrer ou dit mestier de nuiz fors tant come la lueur du jour durra tant seulement ; car l’œuvre fete de nuiz ne peut estre si bone ne si souffisante come l’œuvre fete de jour. »

L’apprentissage durait huit ans, et chaque maître ou maîtresse ne pouvait avoir qu’un apprenti ou une « apprentice » à la fois. Ce long apprentissage assurait la transmission d’ouvrier en ouvrier de tous les procédés de l’art. Les statuts des « faiseuses d’aumosnières sarrazinoises » étaient à peu près semblables.

Le métier se maintint très florissant jusqu’au dix-septième siècle ; puis vinrent plusieurs ordonnances qui défendirent l’abus des broderies et des ornements d’or dans le costume, et force fut aux brodeurs-chasubliers (c’est le nom que leur donnent les statuts de 1648) de se consacrer presque exclusivement à la confection des chasubles et des autres ornements religieux. A part ces travaux, on ne broda plus guère que des étoffes légères ; on employa plus rarement la soie et l’or.

Le nombre des maîtres fut limité à douze cents par les statuts de 1648 ; mais cette disposition ne fut jamais rigoureusement observée, bien que le nombre dût être forcément assez restreint, puisqu’on n’admettait à l’apprentissage que des fils de maître ou de compagnon et que chaque maître ne pouvait avoir qu’un apprenti. L’apprentissage durait six ans, et l’on n’était reçu maître qu’à condition d’ouvrir boutique et qu’après avoir été compagnon pendant trois ans. Le chef-d’œuvre, apprécié par les jurés visiteurs, était obligatoire ; seuls, les fils de maître étaient exempts de quelques-unes de ces formalités. On ne pouvait parvenir à la maîtrise avant l’âge de vingt ans.

Aucun maître ne pouvait s’associer avec un compagnon. Distingués en jeunes, modernes ou anciens, suivant qu’ils comptaient dix, vingt ou trente ans de réception, les maîtres devaient assister, au moins au nombre de trente, aux assemblées générales pour que les délibérations fussent valables.

Dans leurs broderies, les ouvriers du dix-septième et du dix-huitième siècle, cherchaient surtout à imiter les dentelles les plus renommées, telles que le point de Hongrie et la dentelle de Saxe. Exécutée tantôt à la main, tantôt au métier, la première, d’une exécution plus longue et plus difficile, fut toujours préférée.

Voici les termes qui, au dix-huitième siècle, désignaient les genres de broderie les plus usités :

broderie « à deux endroits » ou broderie « passée », travail qui produisait un dessin exactement semblable sur les deux faces de l’étoffe

broderie « appliquée », exécutée sur de la grosse toile, que l’on découpait ensuite pour la coudre sur une autre étoffe

broderie « en couchure » ou broderie d’or et d’argent : les mêmes matières servaient aussi à la broderie « en guipure » ; mais, pour exécuter celle-ci, on commençait par dessiner sur l’étoffe même, puis on découpait du vélin en suivant les formes du dessin, et l’on cousait ensuite par-dessus l’or avec de la soie

broderie « plate », garnie de paillettes, et broderie en chenilles de soie, usitée surtout pour les ornements sacerdotaux.

Tels étaient les principaux genres de broderies que l’on exécutait lors de la suppression de la corporation. Si, au point de vue des procédés et de l’habileté de la main-d’œuvre, les brodeurs avaient fait des progrès, un examen même peu attentif de leurs productions montre dans quel état d’infériorité ils se trouvaient vis-à-vis de leurs prédécesseurs : la broderie n’était plus un art, mais un métier.

Chapeliers dans l’ancienne France

(D’après « Le Magasin pittoresque », paru en 1880)

Le métier de chapelier se divisait au Moyen Age en plusieurs branches. Il y avait les chapeliers « de fleurs », les chapeliers « de coton », les chapeliers « de paon », les « faiseuses de chapeaux d’orfrois », et enfin les chapeliers « de feutre », qui finirent par se substituer à tous les autres chapeliers.

Dans le haut Moyen Age, le terme chapeau s’entendait aussi bien d’une couronne de métal ou de fleurs que du véritable couvre-chef, et l’usage du chapeau-couronne semble remonter fort loin : quelques auteurs en ont attribué l’invention aux gaulois. Sans rien affirmer à cet égard, disons seulement que la mode en persista très longtemps au Moyen Age : comme on portait les cheveux très longs, il fallait les retenir et les empêcher de tomber sur les yeux. A chaque page de la littérature du Moyen Age nous rencontrons le « chapel de fleurs » ; les dames des romans et des chansons de gestes passent leur temps à en tresser…

Je n’ay cure de nul esmay,

Je veuil cueillir la rose en may

Et porter chappeaux de flourettes.

Les Chapeaux de fleurs furent plus tard remplacés dans la classe riche par des cercles d’orfèvrerie ornés de perles précieuses. Toutefois le « chapel de fleurs » resta à titre de redevance féodale, et fut considéré comme une marque d’honneur et de respect. A la fin du quinzième siècle, les dames de Naples offrirent à Charles VIII, à son entrée dans leur ville, une couronne de violettes.

Jeton de la corporation des chapeliers de la ville de Lyon

au XVIIe siècle (Musée de la Monnaie)

Les chapeaux de paon et d’orfrois ne furent portés que par les femmes. Sans doute les plumes de paon étaient alors plus coûteuses qu’elles ne le sont aujourd’hui, bien que le noble oiseau figurât souvent sur la table des grands seigneurs. Quoi qu’il en soit, c’était un ornement réservé aux grandes dames, qui s’en servaient pour décorer les coiffures compliquées dont elles s’affublèrent au quatorzième siècle et surtout au quinzième siècle.

Quant aux chapeliers de coton, il ne vendaient pas à vrai dire de chapeaux, mais des bonnets et des gants de laine.

Les premiers statuts des chapeliers de feutre et ceux d’une corporation qui n’était pour ainsi dire qu’une dépendance de leur métier, celle des fourreurs de chapeaux, datent à Paris d’Etienne Boileau, c’est-à-dire de la fin du règne de Saint-Louis ; ils furent plusieurs fois modifiés ou confirmés, notamment en 1324, 1325, 1367 et 1381.

D’après les plus anciens statuts, le maître chapelier ne pouvait avoir qu’un seul apprenti. L’apprentissage durait sept ans pour ceux qui n’étaient ni fils ni parents de maître ; il était gratuit, si le maître y consentait ; mais dans tous les cas il fallait verser dix sous à la caisse de la confrérie.

Deux prud’hommes nommés par le prévôt de Paris étaient chargés de veiller à l’exécution des règlements, qui, du reste, n’étaient ni très nombreux, ni très compliqués. Défense de faire entrer dans la confection du feutre autre chose que du poil d’agneau ; défense de vendre de vieux chapeaux reteints, d’ouvrir boutique le dimanche, et de travailler avant le jour : telles étaient les principales dispositions des statuts.

Ceux des fourreurs de chapeaux étaient à peu près semblables. Cependant chaque maître pouvait avoir deux apprentis qui, au bout de cinq années, devenaient compagnons ; se qui s’explique facilement, si l’on songe que leur métier était beaucoup moins compliqué que celui des véritables chapeliers : ils n’avaient qu’à garnir les chapeaux qu’on leur apportait tout préparés. Ce qu’on leur recommande plus particulièrement dans les statuts , c’est que la fourrure des chapeaux soit aussi bonne en dedans qu’en dehors : « Ou tout viez ou tout nuef », ajoute la rédaction de 1325. Toutes les marchandises fabriquées contrairement aux règlements devaient être brûlées.

Dans certaines villes, à Rouen, par exemple, les chapeliers réunissaient plusieurs industries : ils s’appelaient chapeliers-aumussiers-bonnetiers. Ils avaient fondé la confrérie de Saint-Sever dans l’église Notre-Dame de Rouen, comme ceux de Paris fondèrent celle de Saint-Jacques et de Saint-Philippe dans l’église des Jacobins de la rue Saint-Jacques ; mais, par une singulière disposition, tous les chapeliers n’étaient point forcés d’entrer dans la confrérie.

Autre singularité : les apprentis ne passaient leur contrat d’apprentissage qu’après quinze jours d’essai, pendant lesquels ils jugeaient si le métier leur agréait ; le maître profitait aussi de ce délai pour apprécier si son nouvel apprenti pouvait lui convenir et s’il devait le conserver.

On a vu qu’il était défendu aux chapeliers de faire du feutre avec autre chose que du poil d’agneau. Plus tard, les choses changèrent beaucoup. Dès le quatorzième siècle on se servait de castor et quelquefois de laine. Avec le temps on usa de poil de lapin, et même, au dix-huitième siècle, de poil de chameau ; le poil de lièvre demeura seul proscrit comme impropre à la fabrication d’un feutre convenable ; mais on l’employa quand même, grâce au procédé de la « dorure », qui consistait à y ajouter une petite quantité de poil de castor qui donnait aux chapeaux une bonne apparence, des plus trompeuses, du reste.

Ces modifications dans la fabrication se produisirent à mesure que l’usage des chapeaux se répandit. Encore rares au onzième siècle (ce ne sont guère que des espèce de calottes), ils deviennent très fréquents au douzième siècle et au treizième siècle : à cette époque même, des chapeaux, presque toujours pointus et de couleur jaune, deviennent parfois le signe distinctif imposé aux juifs. Mais ce n’est qu’au quatorzième siècle, où le chaperon est à peu près complètement abandonné, que l’usage du chapeau devient général. Enumérer tous les couvre-chef qui ont été de mise depuis cette époque serait fort long : chapeaux ronds et bas de forme, pointus, à larges bords, à trois cornes, se sont succédé sans que la mode se soit fixée définitivement.

Certaines particularités sont à rappeler au sujet de la réception du compagnon. Les maîtres et les compagnons formaient une sorte de société dont ils s’engageaient par serment à ne jamais dévoiler les secrets ; en y entrant ils recevaient le titre de « compagnons du devoir. » Le tout était accompagné de cérémonies bizarres, sorte de parodie de la messe, d’une messe noire ou d’une messe du diable, comme on disait alors. Cette singulière coutume dura jusqu’en 1655 ; à cette époque la Sorbonne s’émut, et toutes les diableries des chapeliers, dévoilées sans doute par un faux compagnon, durent cesser à peine de punition exemplaire.

Des artisans copistes aux imprimeurs

(D’après « Bulletin de la Société historique de Compiègne », paru en 1899)

Jusqu’à la fin du XVe siècle les manifestations de la pensée n’étaient reproduites que par des copies manuscrites. Longtemps confiées aux moines et aux clercs des diverses abbayes, ces sortes de travaux furent entrepris plus tard par des laïques qui finirent par former l’importante corporation des maîtres écrivains enlumineurs, lesquels cherchèrent à entraver durant plus d’un siècle la progression d’une imprimerie menaçant la pérennité de leur activité et bientôt placée sous la plus étroite surveillance.

Au XIVe siècle, on comptait à Paris plusieurs milliers de copistes dont le plus grand nombre habitaient le quartier de la Cité, celui de la Tour-Saint-Jacques-la-Boucherie, et particulièrement la rue qui, à raison de leur présence, prit le nom de rue des Écrivains et qui disparut à l’époque du prolongement de la rue de Rivoli. La découverte de l’imprimerie, comme on peut le deviner, mit au désarroi cette pléiade d’artisans. Aussi cherchèrent-ils, par tous les moyens possibles, à entraver le développement de cette merveilleuse invention qui révolutionna le monde entier.

Ils allèrent jusqu’à lancer contre les imprimeurs l’accusation de sorcellerie. « On ne connaît pas, écrit Paul Sebillot dans Légendes et curiosités des métiers, le détail des griefs qu’ils formulèrent ; ils devaient différer assez peu de ceux qui étaient d’usage en semblable occurrence : pacte avec le diable, intervention des puissances surnaturelles. Selon Voltaire, qui ne cite pas la source de cette anecdote, ils avaient intenté un procès à Gering et à ses associés qu’ils traitaient de sorciers. Le Parlement commença par faire saisir et confisquer tous les livres. C’est alors que le roi intervint entre les persécutés et le tribunal persécuteur. Il lui fit défense, dit Voltaire, de connaître de cette affaire, l’évoqua à son Conseil, et lit payer aux Allemands le prix de leurs ouvrages. »

On sait que la typographie découverte en Allemagne vers 1436 ne fut réellement mise en usage à Paris qu’en 1470 et qu’à la fin du XVe siècle les grandes villes de France voyaient s’installer des imprimeries dans leurs murs, mais il ne dut pas en être de même dans les localités bien moins importantes : aussi ne faut-il pas s’étonner de ne rencontrer aucune trace d’impressions locales dans les petites villes de province avant la moitié du XVIe siècle.

Et cependant, il y a lieu de le reconnaître, ainsi qu’on l’a déjà vu plus haut, les rois de France n’avaient pas hésité, dès le principe, à encourager l’imprimerie et à en favoriser le développement. Charles VIII notamment délivrait en mars 1488 des lettres patentes portant concession de tous les privilèges de l’Université au profit des libraires et imprimeurs et autres suppôts de la dite Université, et vingt-cinq ans plus tard, Louis XII signait à Blois la fameuse déclaration du 9 avril 1513 dans laquelle, considérant l’invention de l’imprimerie comme « une œuvre divine plutôt qu’humaine », il octroyait à nouveau les mêmes privilèges aux libraires, imprimeurs, relieurs, illumineurs et écrivains jurés.

Après lui vinrent François Ier (1515-1516-1543), Henri II (1547) et Charles IX (1560) qui confirmèrent les grâces, faveurs, franchises, exemptions etc., dont jouissaient déjà ceux qui exerçaient ces mêmes industries. Au mois de novembre 1381, Henri III généralisa par un édit l’institution des maîtrises dans les arts et métiers, et ceux à qui incombait l’exécution de cette mesure élevèrent la prétention de l’appliquer aux imprimeurs et libraires qu’ils considéraient comme des artisans mécaniques ; mais ces derniers trouvant qu’une telle interprétation était attentatoire à l’honneur de l’imprimerie qui, à leurs yeux était un art véritable, en appelèrent au roi lui-même. Le Conseil d’État privé, saisi alors de la question, rendit le 30 avril 1583, un arrêt qui décida que l’édit de 1581, n’était pas applicable aux imprimeurs-libraires. A partir de ce jour, les privilèges en question ne soulevèrent plus de sérieuses contestations.

Le 28 février 1723, Louis XV édicta un règlement spécial sur le fait de la librairie et de l’imprimerie à Paris, mais comme, à la rigueur, ses dispositions ne s’imposaient pas d’une façon suffisante aux imprimeurs de province, il intervint, le 24 mars 1744, un nouvel arrêt du Conseil d’État, qui ordonna qu’elles seraient applicables dans toute l’étendue du royaume.

Le règlement du 28 février où l’exercice de l’imprimerie se trouve minutieusement analysé et qui a été, à juste titre, qualifié de Code de l’Imprimerie et de la Librairie est très intéressant à connaître, car, non seulement il dépeint ce qu’étaient il y a plusieurs siècles les imprimeurs et les libraires, mais encore il reflète, mieux qu’on ne le pourrait faire, les mœurs et les idées du temps où il parut. Une analyse succincte des principaux passages suffira pour le démontrer.

Ce qui frappe d’abord, quand on parcourt ce document, c’est le soin avec lequel l’autorité royale entendait renfermer les imprimeurs et les libraires dans des limites pouvant lui permettre la plus grande surveillance. Ainsi l’article 4 défendait « à toutes personnes à quelque qualité et condition qu’elles fussent, autres que les libraires et imprimeurs de faire le commerce de livres, d’en vendre et débiter aucuns, de les faire afficher pour les vendre en leur nom, soit qu’ils s’en disent les auteurs ou autrement, ni de tenir boutique ou magasin de livres, d’acheter pour revendre en gros ou en détail, en chambres et autres lieux, même sous prétexte de vendre à l’encan aucuns livres en blanc (c’est à dire en feuilles) ou reliés, gros ou petits, neufs ou fripés, même de vieux papiers qu’on appelle à la rame et de vieux parchemins, à peine de cinq cents livres d’amende, de confiscation et de punition exemplaire ».

Déjà, bien auparavant, le Bailli du Palais avait, le 21 juillet 1668, rendu une sentence qui déclarait bonne et valable la saisie pratiquée chez un parfumeur, d’un Traité du Tabac dont il détenait plusieurs exemplaires, et le Parlement de Rouen, faisait en 1675, « inhibitions et défenses à tous collèges, communautés et maisons religieuses, d’avoir aucune imprimerie chez eux ou en une maison particulière, ni de vendre et débiter aucuns livres en blanc ou reliés que par les mains des libraires.

Plus tard, un arrêt du Conseil en date du 4 juin 1718 faisait défense à Jean-Baptiste Lully, le célèbre compositeur, surintendant de la musique du roi, d’afficher, vendre ou faire vendre ses propres opéras autrement que par un imprimeur ou par un libraire. Et sous l’empire du règlement de 1723, les époux Péron, marchands fripiers à Blois, qui avaient acheté à la criée quelques livres provenant de la bibliothèque de l’abbé Mesnage, prêtre habitué de la paroisse Saint-Honoré, se voyaient poursuivis et condamnés pour avoir mis à l’encan deux ou trois de ces mêmes livres.

Un enlumineur au XVIe siècle. Gravure de Jost Amman

Toutefois, il y avait exception à l’égard des marchands merciers-grossiers de la ville de Paris ; c’est ainsi qu’on désignait ceux qui faisaient le commerce en gros. L’article 5 du règlement les autorisait, en effet, ce qui s’est toujours continué, à vendre les A.B.C., Almanachs, petits livres d’heures et de prières imprimés hors la ville, pourvu qu’ils n’excédassent pas deux feuilles et qu’ils fussent du caractère Cicéro : c’est le nom qu’on donnait aux caractères d’imprimerie ayant onze points typographiques de force et de corps, semblables à ceux qui avaient servi en 1467 à Rome pour l’impression des Épîtres de Cicéron.

L’article 10 n’accordait également aucun privilège aux libraires et imprimeurs de Paris pour l’impression des Factums, Mémoires, Requêtes, Placets, Billets d’enterrement, Pardons, Indulgences et Monitoires. L’article 6 permettait aux femmes et veuves de compagnons imprimeurs ou libraires, d’acheter et de vendre les papiers à la rame et les vieux parchemins à l’usage des imprimeurs, libraires et relieurs. Aux termes de l’article 17, tous les imprimeurs étaient tenus d’employer de bons caractères et de beau papier, avec indication du nom du libraire qui avait commandé l’ouvrage, et, bien entendu, il était défendu d’indiquer un faux nom, sous peine de cinq cents livres d’amende.

En outre, il était interdit d’avoir plus d’une boutique à la fois, ni de faire aucun étalage portatif sur les ponts, quais, parapets et dans les maisons privilégiées. On voulait ainsi éviter, comme l’explique une ordonnance royale du 25 septembre 1742, la vente de toutes sortes d’écrits sur la religion, le Gouvernement de l’État, et contre la pureté des mœurs. Enfin, les imprimeurs étaient tenus, d’après l’article 12, à avoir leur boutique ou magasin dans le quartier de l’Université ; quant aux libraires simples, ils avaient le choix entre ce quartier et l’intérieur du Palais. C’est dans ce dernier endroit qu’était installé le fameux Claude Barbin, illustré par Boileau et dans le magasin duquel s’étaient donné rendez-vous Trissotin et Vadius pour vider leur querelle. Inutile de dire qu’aucune boutique ne devait être ouverte les fêtes et dimanches (art. 16) sous peine d’amende.

Des maîtres imprimeurs ou libraires, le règlement passe aux apprentis. Pour être admis en cette dernière qualité, il fallait (art. 20) être congru en langue latine et savoir lire le grec. Une fois admis, l’apprenti devait travailler chez le même maître au moins quatre années entières et consécutives (art. 21), temps pendant lequel il ne pouvait se marier. Par contre, chaque imprimeur ou libraire ne devait avoir qu’un seul apprenti à la fois. Cette mesure avait pour but de prévenir, dans l’intérêt de la Communauté, les abus pouvant résulter du nombre toujours croissant des aspirants à la maîtrise.

Après son stage terminé, l’apprenti devait servir encore un maître pendant trois ans en qualité de compagnon, et ne pouvait abandonner un travail sans l’avoir achevé, mais en revanche, le patron était forcé de le lui laisser finir, ou tout au moins, de lui en fournir un autre de même qualité (art. 32).

L’article 41 renfermait une disposition assez singulière, portant que les compagnons, ouvriers ou apprentis ne pourraient faire aucun festin ni banquet, soit pour entrée ou issue d’apprentissage, soit autrement. Il leur était également interdit d’organiser « aucune communauté, confrairie, assemblée, cabale ni bourse commune », ou d’agir en nom collectif pour quelque cause et occasion que ce soit, à peine de prison, de punition corporelle et de trois cents livres d’amende (art. 42).

On était loin alors des grèves et des syndicats ouvriers. De plus, les apprentis ne pouvaient aller en troupe, tant de jour que de nuit, ni porter épées, poignards, bâtons et autres armes offensives, ni faire aucun tric. On appelait ainsi une sorte de signal convenu d’avance pour quitter le travail et se rendre au cabaret.

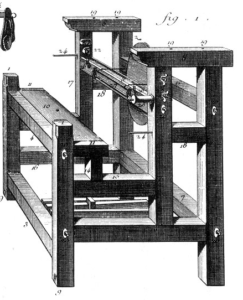

Une imprimerie à la fin du XVIe siècle

Après avoir déterminé les obligations imposées aux maîtres-imprimeurs et à leurs apprentis, le règlement énonçait les conditions pour arriver à la maîtrise : production de certificats de capacité, de bonne vie et mœurs et de catholicité ; examen à subir devant huit membres de la communauté ; serment à prêter entre les mains du lieutenant général de police : telles étaient les principales prescriptions. En outre, l’aspirant à la maîtrise de libraire simple versait au syndic une somme de mille livres ; celui qui voulait être tout à la fois imprimeur et libraire, était taxé à quinze cents livres (art. 45).

Dès qu’il était reçu à Paris, le candidat pouvait s’établir dans tout le royaume, sans subir de nouvelles épreuves. Ici se place l’article 49 qui intéresse la province et spécialement les villes du département de l’Oise. Cet article, en effet, consacrait, entre autres choses, un arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 1704, qui déterminait les villes du royaume dans lesquelles il était nécessaire qu’il y eût des imprimeurs-libraires pour le bien du service du roi et l’utilité du public, mais il en fixait le nombre dans chaque localité, parce que, disait-il, « il serait dangereux qu’il s’en établît un trop grand nombre, de crainte que ne trouvant pas assez d’ouvrage pour pouvoir subsister, ils ne s’appliquassent à des contrefaçons ou à d’autres impressions contraires au bon ordre. »

En conséquence, il n’était attribué qu’un seul imprimeur-libraire à Beauvais, Compiègne, Noyon et Senlis, avec cette condition que les places des imprimeurs qui viendraient à décéder seraient remplies par leurs veuves, tant qu’elles continueraient a exercer l’imprimerie, mais avec défense de prendre aucun apprenti.

Pourquoi cette interdiction ? Le texte est muet à cet égard. Craignait-on qu’une veuve, jeune encore, ne traitât avec trop de sollicitude l’apprenti qui devait vivre sous le même toit qu’elle, ou bien n’était-ce pas plutôt pour éviter d’augmenter ainsi le nombre des aspirants à la maîtrise ? Nous ne le saurions dire.