Sommaire

Toggle

Les teinturiers d’autrefois

Durant l’Antiquité, c’est dans la nature que l’on puise les colorants textiles. Du Moyen Âge aux temps modernes, les colorants traditionnellement utilisés sont essentiellement issus de plantes tinctoriales (racines de garance et autres plantes, pastel pour le bleu, réséda pour le jaune…), d’insectes (cochenilles tel le kermès pour le rouge) ou autres ressources naturelles présentes en Occident.

L’histoire de la teinture se poursuit durant le Moyen Âge, période qui voit le savoir-faire teinturier se développer en Europe, notamment en Italie, en France ou en Allemagne.

Sous le règne de Louis XIV, les notions de couleurs « petit et faux teint » (teinture bas de gamme, peu résistante) et « grand teint » (teinture haut de gamme) sont officiellement réglementées par une ordonnance de Colbert appliquée aux professions de drapier et teinturier. Elles viennent s’ajouter aux normes strictes et complexes établies par la guilde des teinturiers elle-même. Ces normes segmentent la profession en deux branches au sein desquelles les artisans sont répertoriés d’après le type de fibre qu’ils teintent (soie, coton, lin, laine, chanvre…), les catégories de colorants et de couleurs qu’ils emploient…

À la fin du XVIIIe siècle, avec la chimie des colorants apparaît l’utilisation des colorants d’origine minérale.

Jean de Garlande, dans son Dictionarius écrit vers 1250, les nomme tinctores. Ils ont, dit-il, les ongles teints tantôt en rouge, tantôt en noir, tantôt en bleu, et il ajoute « c‘est pourquoi ils sont méprisés par les belles femmes, à moins qu’ils ne soient acceptés par la grâce d’une pièce de monnaie ».

Vers 1268, les teinturiers soumirent leurs statuts à l’homologation du prévôt Étienne Boileau (Livre des métiers, titre LIV).

Le métier était libre. Chacun avait donc le droit de s’établir sans rien payer, à condition qu’il fût jugé bon ouvrier et qu’il possédât le capital nécessaire, « pour tant que il sache le mestier et il ait de quoi ».

Chaque maître pouvait engager autant d’apprentis qu’il lui plaisait et régler à sa volonté les conditions de l’apprentissage. Mais, en 1287, ils s’enlevèrent eux-mêmes cette liberté. Le nombre des ouvriers étant devenu si considérable « que souventefoiz il en demouroit la moitié en la place, qui ne trovoient ou gaagnier », ils fixèrent à cinq ans au moins la durée de l’apprentissage. Le travail à la lumière était autorisé. Le métier jouissait du droit de hauban pour lequel chaque maître payait annuellement six sous au roi. (Le hauban était une sorte d’abonnement vis-à-vis du fisc. Moyennant une somme une fois versée, le haubanier se trouvait dispensé de payer au jour le jour une foule de petites taxes, de petites redevances qu’étaient tenus d’acquitter les marchands non haubaniers.)

Deux jurés, « les quez li prevoz de Paris met et oste à sa volonté, » administraient la corporation et faisaient respecter ses statuts. C’est à eux qu’étaient soumis les différends relatifs à la qualité des teintures. Les jurés examinaient avec soin le travail, et prononçaient en dernier ressort. S’ils donnaient raison au client, le teinturier négligent leur payait deux sous pour leur peine ; si, au contraire, ils déclaraient la teinture bonne, les deux sous étaient dus par le plaignant.

Les teinturiers formaient alors une seule corporation qui teignait le drap et la toile. Le coton était encore d’un emploi fort rare. Quant à la soie, en sa qualité de produit exotique, elle appartenait au commerce des merciers et était teinte par eux. Les teinturiers acceptaient sans murmurer cette concurrence, aussi bien que celle des chapeliers, autorisés à teindre les chapeaux qu’ils fabriquaient. Mais c’est avec une véritable indignation qu’ils s’élèvent dans leurs statuts contre le privilège dont jouissaient les drapiers de teindre eux-mêmes leurs draps, « laquele chose, disent les teinturiers, est contre Dieu et contre droit et contre reison. Si plaisoit à la très débonière excellence le Roy », tout teinturier pourrait être drapier, puisque tout drapier est teinturier. Saint Louis parait s’être peu inquiétée de cette querelle. En juin 1279 et en 1291 le prévôt de Paris chercha à mettre d’accord les deux partis, et en somme la victoire resta aux drapiers. Cette double tentative de conciliation est donc surtout intéressante pour nous en ce qu’elle fournit le nombre des teinturiers exerçant alors à Paris. En 1287, « le dimanche avant Pasques flories », 16 teinturiers comparurent devant le prévôt. En 1291, « le dyemanche devant les Brandons » (le premier dimanche de Carême), on en compta 20. La Taille de 1292 en mentionne 17, dont 2 sont dits « teinturiers de robes ». La Taille de 1300 en cite 35. Enfin, au mois d’août 1391, les guerres et les troubles semblent avoir réduit à 6 le nombre des maîtres teinturiers de Paris .

Le privilège que possédaient les drapiers de teindre eux-mêmes leurs draps n’était pas absolu, car deux maisons seulement avaient le droit d’employer la teinture bleue produite par la guède. Lorsque le maître d’une de ces maisons mourait, son successeur était désigné par le prévôt de Paris .

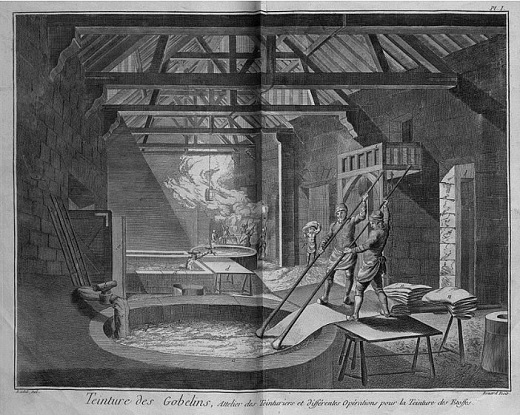

Sur les bords de la Bièvre s’étaient installés, dès le quatorzième siècle, plusieurs drapiers et de nombreux teinturiers. C’est vers 1450 que vint s’y fixer Jean Gobelin qui, écrit Sauvai , « se rendit si célèbre en son art que sa maison, son écarlate, sa teinture et la rivière dont il se servoit ont pris son nom ». Sa teinturerie fut tout d’abord montée avec un soin extrême, même avec un tel luxe qu’on l’appela la Folie Gobelin ; depuis longtemps, on qualifiait ainsi de Folies les riches maisons de campagne situées aux environs de Paris, et dont les opulents propriétaires se ruinaient parfois en embellissements. Jean Gobelin ne se ruina pas. Il créa, au contraire, un atelier modèle dont le nom est resté célèbre et dont le monde entier devint tributaire, car ses écarlates furent bientôt exportées jusqu’en Orient. Son « escarlate se transporte jusqu’à la porte du Grand Seigneur et aux autres provinces de l’Orient. »

Les vertus spéciales dont on croyait douée la Bièvre sont maintenant reconnues comme imaginaires. Laffemas écrivait à Henri IV vers la fin du seizième siècle : « On sçait assez combien les teintures de Paris ont autresfois donné de valeur à la draperie, et que ce n’estoit point les eaux qui leur donnoient de l’esclat. La propriété n’y est pas plus grande qu’ailleurs, mais l’ordre y estoit mieux gardé, la police y estoit meilleure, et bref les ingrédiens moins altérez, falcifiez ou corrompus . » Papire Masson, qui avait épousé une petite fille de Jean Gobelin, reconnaît également que la réputation de la Bièvre a été fort surfaite. On a prétendu encore que l’écarlate des Gobelins était obtenue au moyen de l’urine provenant d’ouvriers nourris d’une façon particulière. Cette nourriture passait pour abréger la vie de ceux qui y étaient soumis, aussi plusieurs condamnés à mort demandèrent, en manière de commutation de peine, à partager le régime des Gobelins. S’il fallait en croire le médecin Jean Manlius, la manufacture eût prodigué aux militaires et aux étudiants des vins exquis, en leur demandant seulement de les restituer à la maison sous une autre forme.

Ces légendes n’avaient pas encore perdu tout crédit à la fin du dix-huitième siècle, comme le prouve la lettre ci-jointe, aujourd’hui conservée dans les archives de l’ancienne intendance de la couronne : « Je suis las de la vie et je suis disposé, pour en finir avec elle, à me soumettre au régime imposé aux teinturiers des Gobelins. Pour vous donner une idée des services que je suis en état de rendre à l’établissement, je dois vous dire que je puis boire par jour vingt bouteilles de vin, sans perdre la raison. Si vous voulez me prendre à l’essai, vous jugerez tout à votre aise de ma capacité. » Ce qui n’est pas douteux, c’est que l’atelier de teinture actuel a conservé sa réputation, quoiqu’il ait eu l’ingratitude bien excusable de renier le ruisseau auquel il doit son nom, et qu’il soit tout simplement alimenté par les eaux de la ville.

Jean Gobelin mourut en 1475. Il avait eu treize enfants. Les deux aînés, Philibert et Jean, lui, succédèrent, et sa fille Mathurine épousa Séverin Canaye, un des meilleurs teinturiers de Saint- Marcel. Par sa fortune, par ses alliances, la famille Gobelin prit une place importante dans la bourgeoisie parisienne, et en 1544 Balthasar Gobelin, nommé correcteur à la chambre des Comptes, devint le chef d’une branche noble qui ne finit pas avec lui. Vers le milieu du seizième siècle, un petit-fils de Jean Gobelin fit construire sur les bords de la Bièvre une maison de plaisance, qu’il appela la Folie Gobelin, par allusion au premier nom qu’avait porté l’atelier de son grand-père. A. cette époque, les drapiers et les teinturiers du faubourg Saint-Marcel adoptèrent presque tous la religion nouvelle, et durant nos troubles civils, leurs maisons furent plus d’une fois menacées par la populace ameutée contre elles.

Les descendants de Jean Gobelin abandonnèrent peu à peu la profession qui avait illustré leur nom, et achetèrent des emplois et des titres : « Cette famille, dit Sauval, remplit les premières charges du Parlement et des autres cours souveraines.» En 1594, une fille de Balthasar Gobelin épousa Raymond Phélypeaux, président au Parlement et depuis secrétaire d’État. Le couvent des Feuillantines de la rue Saint-Jacques reconnaissait pour fondatrice Anne Gobelin, veuve de Charles d’Estourmel de Plainville, capitaine des gardes du corps du roi . Les derniers teinturiers du nom de Gobelin furent Étienne et Henri. Quand Henri, devenu seigneur de Gillesvoisin près d’Étampes, quitta l’établissement, celui-ci était bien déchu déjà. Isaac de Laffemas écrivait avant 1606 : « On n’entend plus parler de ces beaux draps d’escarlatte du fauxbourg Sainct-Marcel depuis que la teinture en a esté délaissée, et semble qu’ils soient morts avec les ouvriers, pour le peu qu’ils s’y en fait aujourd’hui au prix de ce qu’on en souloit faire. » Jean Gluck releva cependant (vers 1655) la teinturerie française en important de Hollande un nouveau procédé pour obtenir l’écarlate, mais le vieil hôtel des Gobelins ne devait retrouver son ancienne splendeur qu’après une complète transformation. Les bâtiments et leurs dépendances. jardins, prés, bois, aulnaies passèrent entre les mains d’un conseiller au Parlement nominé Leleu. Colbert les acheta au nom du roi, le 6 juin 1662, pour la somme de 40775 livres; il y rassembla les plus habiles ouvriers tapissiers, brodeurs orfèvres, teinturiers, fondeurs , graveurs, lapidaires, ébénistes, et créa ainsi la manufacture royale des meubles de la couronne, dont le peintre Lebrun fut fait directeur.

La teinturerie ne fut plus représentée dans le nouvel établissement que par un atelier. Gluck ne renonça donc pas à son industrie ; il conserva la spécialité de l’écarlate, et travailla même pour la Cour, car on lit dans un compte de 1699 cette mention : « A Gluck, pour les étoffes qu’il a teintes par ordre du Roy pour madame de Maintenon, 308 livres 10 sols ». Ces étoffes étaient sans doute destinées à la maison de Saint-Cyr.

L’arrêt du 14 août 1717 maintint Gluck et son associé Julienne dans « la possession où ils étoient de marquer toutes les marchandises par eux teintes d’un plomb doré, portant d’un costé les armes de Sa Majesté et de l’autre cette inscription Teinture royale par privilège aux Gobelins à Paris. » Privilège qui leur fut confirmé par arrêt du 10 mai 1724.

Au début du seizième siècle, les teinturiers de Paris teignaient chaque année environ six cent mille pièces de drap ; ce nombre était réduit à cent mille vers 1604. C’était le résultat des guerres étrangères et des guerres religieuses qu’avait subies la France sous les cinq derniers Valois.

Aucune branche ne préoccupa Colbert plus que la teinturerie. Il n’épargna rien pour la relever du discrédit où elle était tombée, et s’il n’y réussit pas complètement, la faute en est non à lui, qui poursuivit ce but avec son opiniâtreté ordinaire, mais à l’impéritie, à la faiblesse de ses successeurs.

C’est du mois d’août 1669 que sont datés les premiers statuts rédigés par les soins de Colbert. Ils confirment la division des teinturiers en trois communautés distinctes, ayant chacune ses règlements et ses officiers particuliers :

- 1° les teinturiers du grand et bon teint ;

- 2° les teinturiers du petit teint ;

- 3° les teinturiers en soie, fil et laine.

Cette classification, déjà ancienne à Paris, n’était plus observée depuis longtemps. Elle fut régularisée par l’ Instruction générale du 18 mars 1671, véritable manuel du teinturier, où sont fidèlement exposés tous les secrets du métier.

Des lettres patentes d’octobre 1673 ordonnèrent que les teinturiers logés rue de la Tannerie « et dans les autres quartiers de Paris sur les bords de la rivière se retireroient dans un an dans le fauxbourg Saint-Marcel, Chaillot, et autres lieux qui seroient pour eux indiquez». Les teinturiers refusèrent d’obéir. Ils représentèrent au roi qu’ils étaient « en possession immémoriale de laver et nétoyer les soyes, laines et autres choses qu’ils teignent, dans les endroits de la rivière les plus proches de leur demeure, soit sur des bateaux qui leur appartiennent, soient sur des bancs qu’ils mettent dans la rivière… ; qu’ils souffriroient un préjudice considérable par les dépenses ruineuses auxquelles ils seroient engagés, si des extrémitez de Paris où quelques-uns demeurent, on les obligeoit d’aller laver leurs marchandises vis-à-vis le cours de la Reyne et le village de Chaillot ». En somme, ils firent si bien qu’une ordonnance du 10 juillet 1697 leur donna gain de cause. Elle autorisa, non seulement les teinturiers, mais encore les fripiers, les dégraisseurs, les mégissiers, les plumassiers, les bouchers, les tripiers « et autres, à laver et nettoyer leurs marchandises dans la rivière, comme ils ont fait par le passé, aux lieux et en la manière accoutumée ». On devine quelle eau limpide continua de couler sur les bords qu’arrose la Seine. Aussi cinq ans après, les bourgeois se fâchèrent ; ils se plaignirent que la rivière « étoit extrêmement grasse et bourbeuse, même d’un goût puant et infecté, ce qui pourroit causer des maladies considérables à ceux qui boiroient de cette eau » . Une ordonnance de police (20 octobre 1702) mentionne ces doléances, et semble regarder le mal comme incurable ; elle se borne à défendre aux porteurs d’eau de s’approvisionner dans les endroits le plus contaminés. De temps immémorial aussi, les teinturiers faisaient sécher leurs étoffes sur des perches scellées dans le mur de leur maison. Un arrêt du 10 mars 1610 qui fut confirmé par les statuts de 1669, décida que ces perches ne pourraient dépasser en longueur le milieu de la rue, et que les étoffes seraient maintenues à trois toises au-dessus du sol ; ce n’était vraiment pas se montrer trop sévère. Vers la fin du dix-huitième siècle, on comptait à Paris :

- 9 teinturiers du grand teint.

- 14 — du petit teint.

- 240 — en soie, laine et fil.

Tous les teinturiers reconnaissaient pour patron saint Maurice, qui figurait dans leurs armoiries. La rue des Teinturiers, qui commençait à la Seine et finissait rue de la Vannerie, devait son nom aux nombreux teinturiers qui s’y étaient d’abord fixés. La rue Saint-Hippolyte, au faubourg Saint-Marcel, a porté aussi le nom de rue des Teinturiers.

Teinturiers en bleu ou guesdrons

C’était des ouvriers qui travaillaient la guesde, le pastel. La guesde (guède) est une plante herbacée à petites fleurs jaunes et dont les feuilles étaient utilisées en teinturerie jusqu’au XIXe siècle pour leur matière colorante bleu foncé Ce nom était employé surtout dans les manufactures de Rouen. On trouve aussi la dénomination de pastelliers.

Teinturiers en cuir ou en peaux.

Titre qui appartenait à la corporation des peaussiers.

« A l’égard des marchandises et des ouvrages propres aux Peaussiers, il n’appartient qu’à eux de mettre en teinture et couleur sur fleur ou sur chair, à froid ou à chaud, ou par simple brossure, toutes sortes de peaux de quelque passage qu’elle ayent été apprêtées ; ce qui comprend les cuirs blancs passés en mégie, les cuirs tannés, les cuirs passés on huile ou en galle, toute sorte de peaux, comme veaux, moutons, chamois, agneaux, chevreaux, cerfs, biches, chevreuils, dains, porcs, chiens, etc. à la réserve néanmoins des gros cuirs et des vaches tannées » .

Teinturiers de Georget.

Avant les statuts donnés aux teinturiers par Colbert, les teinturiers dits du petit teint étaient appelés encore biseurs, répareurs et teinturiers de Georget. Les mots bisage ou réparage désignaient l’action de reteindre une étoffe, en lui donnant une couleur différente de la première qu’elle avait reçue. Quant au nom de Georget, c’était celui d’un teinturier de Paris qui excellait dans l’art de reteindre les étoffes.

Teinturiers du grand et bon teint.

Bien qu’ils formassent depuis longtemps une classe à part dans la grande famille des teinturiers, ils ne furent réellement organisés en corps d’état spécial que par l’Instruction générale du 18 mars 1671.

Ils avaient seuls le droit de teindre, en toutes couleurs et en toutes nuances solides, les étoffes de laine ayant au moins une aune un tiers de largeur, et dont le prix dépassait vingt sous l’aune.

Chaque maître ne pouvait avoir à la fois plus de deux apprentis. L’apprentissage durait quatre années « entières et consécutives ». Il était suivi de trois années de compagnonnage. Avant de délivrer à l’apprenti son brevet d’apprentissage, le maître devait lui faire subir une épreuve « une expérience », en présence du juré en charge. Si l’apprenti quitte son maître, celui-ci a le droit de « le faire arrêter partout où il se trouvera, pour lui faire parachever son temps ». Il peut aussi le sommer de reprendre son service ; un mois après cette mise en demeure l’apprenti est rayé de la communauté et le maître est autorisé à le remplacer. Si l’apprenti s’engage ensuite dans une autre maison, le temps qu’il a passé chez son premier maître ne lui est point compté. Un maître ne peut congédier son apprenti « sans cause légitime, jugée telle par le juge de police ». Si le maître quitte la ville, l’enfant est placé dans un autre atelier. Tout compagnon, avant d’être admis à la maîtrise, doit parfaire le chef-d’œuvre, savoir : « Mettre dans une cuve quatre balles de pastel, pour le préparer et en tirer la teinture de bleu que ledit pastel produit, depuis la nuance la plus brune jusques à la plus claire, et l’appliquer sur des étoffes de draperie ». Ce chef-d’œuvre était fait aux frais du candidat, qui fournissait la couleur, et devait rembourser le prix de l’étoffe lorsque celle-ci était gâtée par lui. L’opération devait être terminée en six jours. Le travail était jugé par le juré en charge assisté de deux maîtres. Le fils de maître était tenu seulement de l’expérience, qui durait deux jours. Les veuves de maître pouvaient continuer l’industrie de leur mari, mais non engager un nouvel apprenti. Le compagnon qui épousait une veuve ou une fille de maître était dispensé d’achever son compagnonnage, mais il ne pouvait être reçu à la maîtrise qu’après chef-d’œuvre.

La corporation était administrée par un juré, élu pour un an à la pluralité des voix. Dans la quinzaine qui suivait son élection, il devait faire appliquer sur quatre morceaux de ratine fournis par la communauté des drapiers les couleurs suivantes :

- Écarlate rouge

- Rouge cramoisi

- Noir de garance

- Couleur de pensée

Puis teindre douze morceaux de drap, en :

- Noir de garance

- Incarnat

- Minime

- Colombin

- Rouge de garance

- Couleur de rose

- Couleur de prince

- Vert gai

- Écarlate rouge

- Bleu turquin

- Rose sèche

- Violet

Ces morceaux étaient ensuite coupés en deux. Une moitié restait au bureau de la communauté, l’autre était remise aux jurés de la draperie « pour servir de fonds d’échantillons de la bonne teinture dans la vérification des fausses ou véritables teintures des mêmes couleurs. »

Le juré de la corporation et un maître drapier désigné à cet effet devaient faire de fréquentes visites chez les teinturiers, pour s’assurer de la bonne qualité des ingrédients employés par eux et de la stricte observation des statuts.

Les amendes infligées pour infractions auxdits statuts étaient réparties ainsi : moitié au roi, un quart au drapier ou au juré teinturier auteur de la saisie, un quart aux hôpitaux.

Comme il ne se trouvait alors à Paris que trois teinturiers du bon teint, trois autres teinturiers furent admis à faire le « chef-d’œuvre de la bonne et grande teinture, » et après cette formalité incorporés dans la communauté.

L’Instruction générale du 18 mars 1671 augmenta d’une année la durée du compagnonnage; mais elle fut de nouveau fixée à trois ans par les lettres patentes du 29 janvier 1737. Ces lettres patentes portent en outre à deux le nombre des jurés. Elles reviennent sur l’épreuve imposée à l’apprenti qui voulait passer compagnon. Cette épreuve devait avoir lieu en présence des jurés et de deux maîtres qui tous, ainsi que l’apprenti, signaient le procès-verbal dressé à cette occasion « s‘ils sçavent écrire ». Si l’épreuve réussissait, le jeune homme payait trente sous aux jurés et « étoit enregistré sur le livre des compagnons. » Mais si les juges ne se déclaraient pas satisfaits, l’apprenti restait une année de plus chez son maître. Ce temps écoulé, il subsistait une nouvelle épreuve, et quand elle n’obtenait pas plus de succès que la précédente, il était « réputé incapable de parvenir au compagnonnage ». Cet examen, parce qu’il n’était exigé que dans un très petit nombre de corporations, les drapiers de soie et les couvreurs par exemple.

La simplification du chef-d’œuvre est, au contraire, une mesure générale à cette époque, où l’ouvrier était devenu à la fois plus exigeant et moins habile. Les lettres patentes de 1737 ne lui demandent plus que d’ « asseoir une cuve composée de pastel et d’indigo ou de vouëde (pastel spécial que l’on récoltait dans la Normandie) et d’indigo, de mettre cette cuve en estat, et d’y teindre en bleu pers une pièce de drap ou de serge ».

Teinturiers en noir dits aussi noircisseurs.

Teinturiers du petit teint

Un document daté de 1586 les nomme teinturiers de moulée, sans doute parce que la moulée ou noir de chaudière, souvent employée par eux, était interdite aux teinturiers du bon teint.

Colbert ne donna pas de règlement spécial aux teinturiers du petit teint. Leurs statuts sont compris dans ceux qui furent octroyés, en août 1669 aux teinturiers du bon teint et dans l’Instruction générale du 18 mars 1671.

Ils ne devaient teindre que des étoffes communes, du prix maximum de vingt sous l’aune, et des doublures n’excédant pas le prix de trente sous l’aune. Ils avaient cependant le droit de teindre toutes étoffes « de quelque prix, bonté, fabrique et qualité qu’elle fût », pourvu qu’elles eussent été d’abord guédées ou garancées par un teinturier du bon teint. Il leur était enfin permis de teindre et reteindre les vieux habits et étoffes défraîchies. En général leurs teintures, dites teintures fausses, ne supportaient pas le savonnage à l’eau chaude.

Le nombre des maîtres était fixé à douze. L’apprenti devait passer quatre ans chez un teinturier du grand ou du petit teint, puis faire trois ans de compagnonnage chez un des seconds. Les candidats à la maîtrise étaient tenus de parfaire le chef-d’œuvre , qui est ainsi décrit : « Teindre quatre pièces, savoir deux pièces de drap qu’il sera obligé de mettre en noir, rune après que le teinturier du bon teint lui aura donné le pied ( première couleur dont on charge une étoffe avant de la reteindre) du guède et de la garance, et l’autre lorsque le même teinturier lui aura donné le pied du guède simplement; et deux pièces de petites étoffes qui n’excéderont pas vingt sols l’aune, qu’il sera aussi obligé de teindre, l’une en gris de castor et l’autre en pain bis, sans aucune participation du bon teint ». Pour les fils de maître, l’apprentissage et le compagnonnage étaient réduits chacun à deux ans, passés au service de leur père. L’expérience qui leur était imposée consistait seulement à « teindre une pièce de drap noir ou une pièce de petite étoffe, à leur option ». On exigeait seulement cette expérience des compagnons qui épousaient une fille de maître. Un seul juré administrait la communauté. Les lettres patentes de janvier 1737 fixèrent à deux le nombre des jurés. Elles supprimèrent l’obligation du compagnonnage, et modifièrent le programme du chef-d’œuvre.

L’Instruction générale énumérait les ingrédients que pouvaient employer les teinturiers du petit teint, et elle leur défendait d’en posséder d’autres. Elle indiquait également les drogues permises aux deux classes de teinturiers et celles qui leur sont interdites. Parmi ces dernières figurent le brésil, le rocou, le safran bâtard, le tournesol, l’orcanette, la limaille de fer et de cuivre, l’écorce d’aune, etc. Les couleurs accordées aux teinturiers du petit teint étaient entre autres :

- Ventre de biche

- Couleur de cannelle

- Couleur d’alise

- Pain bis

- Triste amie

- Couleur de musc

- — de châtaigne

- — d’ardoise

- — de sylvie

- Fleur de pêcher

- Petit minime

- Gris blanc

- Gris de lin

- — de perle

- — de souris

- — de castor

- — de bréda

- — d’eau

- — vineux

- — de ramier

- — plombé

- — d’ours

- — noir

Teinturiers en rouge

Ils étaient dits aussi garanceurs, dénomination surtout employée dans les manufactures de Rouen. La garance est une plante grimpante et vivace, ayant pour variété principale la garance tinctoriale, dont la racine fournit une matière colorante rouge.

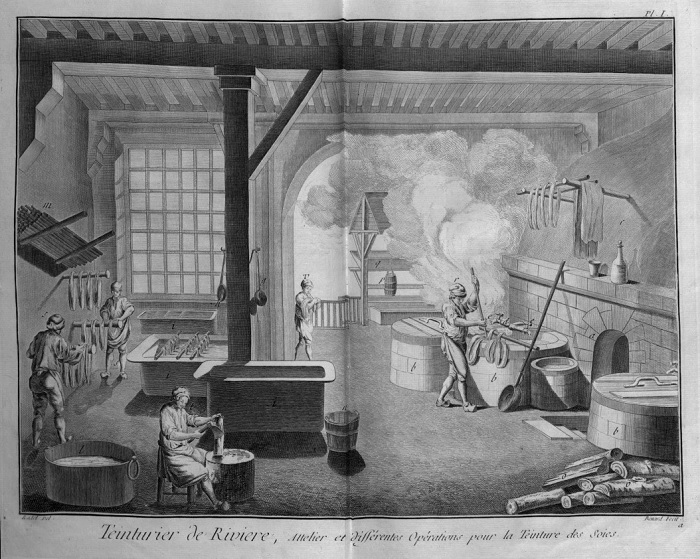

Teinturiers en soie, laine et fil

Ils étaient considérés comme teinturiers du grand teint, et on leur attribuait parfois ce nom. Ils pouvaient, en effet, teindre plusieurs des étoffes réservées aux teinturiers du grand teint ; mais en général ils se bornaient à la teinture de la soie, de la laine, du fil et du coton filés.

Ce qui les distinguait surtout des teinturiers du bon teint, c’est que, bien que formant une seule corporation, les maîtres étaient tenus d’adopter une spécialité, et de se livrer exclusivement1 à la teinture ou de la soie, ou de la laine, ou du fil.

Leurs statuts, rédigés par les soins de Colbert, sont datés du mois d’août 1669. Les teinturiers en soie pouvaient vendre « toute sorte de soyes crues ou teintes, fleuret (bourre de soie), capiton (bourre de soie de qualité inférieure), trames et autres généralement quelconques ».

Les teinturiers en laine étaient autorisés à « vendre des laines teintes », à « blanchir toutes sortes de toiles de lin, coton, chanvre, fil, camelots, serges, ratines et étamines neuves ou vieilles, bas d’estame, comme aussi de vendre des canevas de toutes sortes de largeur pour faire des tapisseries seulement ».

Les teinturiers en fil avaient le droit de « vendre du fil de lin, chanvre, coton, fil à marquer, fil à sangle, etc. ».

Chaque maître ne devait avoir à la fois plus de deux apprentis. « Et parce que la teinture est un art qui ne se peut apprendre que par un longtemps », la durée de l’apprentissage était fixée à quatre ans. Il était suivi de deux ans de compagnonnage. L’apprenti, avant de passer compagnon, subissait une épreuve semblable à celle qui était imposée aux apprentis du grand teint. Les candidats à la maîtrise devaient parfaire le chef-d’œuvre, qui consistait à « asseoir (préparer) une cuve d’inde ou floret ( variété de pastel), la bien user et tirer jusques à ce que ledit chef-d œuvre soit entièrement accompli, ce qui se fera pendant cinq ou six jours au plus ». On ne demandait aux fils de maître qu’une facile expérience, qui durait deux jours seulement. Les veuves étaient autorisées à « continuer le négoce et art de la teinture tout ainsi que pouvoit faire leur défunt mari, sans pouvoir néanmoins faire aucuns aprentifs, mais seulement faire achever en leur maison ceux passez et commencez par leur défunt mari ». Si elles quittaient la corporation, les jurés plaçaient les apprentis chez d’autres maîtres.

La communauté était administrée par quatre jurés, dont deux étaient choisis parmi les teinturiers en soie, un parmi les teinturiers en laine et le dernier parmi les teinturiers en fil. Les titres concernant la corporation étaient conservés dans un coffre fermant à deux clefs. La première appartenait à l’un des jurés teinturiers en soie, la seconde passait alternativement d’année en année des mains du juré teinturier en laine aux mains du juré teinturier en fil.

Un méreau (jeton, généralement en cuivre ou en étain, servant conventionnellement de monnaie, de jeton de présence…) a été trouvé dans la Seine, dont la face représente Saint-Maurice à cheval, la tête nimbée, armé d’une lance et d’un bouclier ; au revers figure la date MGY, avec ces mots : aux teinturiez de dras de leinne.

Au milieu du XIXe siècle l’invention de teintures synthétiques a provoqué un long déclin du marché à grande échelle des colorants naturels, avec en 1856, la découverte par le chimiste William Henry Perkins du premier colorant industriel synthétique, la mauvéine. Puis, La garance est synthétisée en 1859. C’est ainsi que naît la première teinture organique textile de l’histoire, et que la première production de masse de chimie organique voit le jour. Ou comment l’industrie des teintures de synthèse est intimement liée aux déchets issus de l’industrie du charbon.