Villages perchés

.

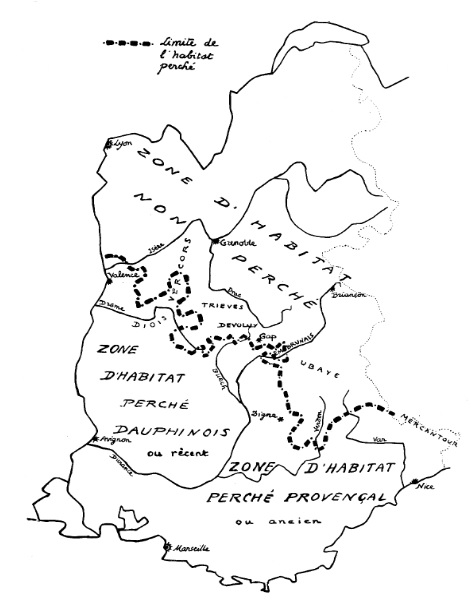

Un village perché est un village situé au sommet d’un relief. Naturellement difficiles d’accès, souvent pourvus de remparts, les villages perchés sont pour la plupart des villages fortifiés datant du Moyen Âge. Beaucoup sont situés dans le Sud-Est de la France et dans l’actuelle région Provence-Alpes-Côte d’Azur .

Eze (06)

Ces villages perchés se trouvent essentiellement dans les zones collinaires dont le terroir est pauvre en alluvions et où l’eau est rare. Ce qui est le cas général en Provence sauf dans la basse vallée du Rhône et dans celle de la Durance, où les terres alluvionnaires abondent et surtout où l’eau est facilement accessible pour chaque propriété grâce à un puits creusé dans la cour de la maison. On en dénombre notamment 36 dans le Val-de-Drôme, 120 dans le Vaucluse. On n’en compte pas moins d’une soixantaine dans le Var et les Alpes Maritimes, une bonne vingtaine dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Bouches-du-Rhône. On en dénombre aussi dans l’Ardèche et les Hautes Alpes.

De plus ce groupement en communauté refermée sur elle-même correspond à des régions de petites propriétés, où les seules terres fertiles se situent au fond de quelques vallons, et ce regroupement a facilité l’existence d’un artisanat rural indispensable aux villageois (charron, forgeron, etc.). A contrario, l’habitat dispersé implique de grands domaines qui tendent à vivre en autarcie.

Il y a un type d’habitat spécifique qui est lié au village perché. C’est la maison en hauteur. Fernand Benoit explique que « son originalité consiste à placer les bêtes en bas, les hommes au-dessus ». Effectivement ce type d’habitation, qui se retrouve essentiellement dans un village, superpose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable-remise au rez-de-chaussée, un logement sur un ou deux étages, un grenier dans les combles. Elle était le type de maison réservée aux paysans villageois qui n’avaient que peu de bétail à loger, étant impossible dans un local aussi exigu de faire tenir des chevaux et un attelage. Elle se retrouve aujourd’hui dans nombre de massifs montagneux de la Provence occidentale, dont les vallées alpines de la Bléone et du Haut Verdon, dans la montagne de Lure où elle est courante à Banon, Cruis, Saint-Étienne-les-Orgues et Sigonce.

Ces maisons datent pour la plupart du XVIe siècle, période où les guerres de religion imposèrent de se retrancher derrière les fortifications du village. Celles-ci finies, il y eut un mouvement de sortie pour établir dans la périphérie de l’agglomération des « maisons à terre », plus aptes à recevoir des bâtiments annexes.

En effet, ce type d’habitation, regroupant gens et bêtes dans un village, ne pouvait que rester figé, toute extension lui étant interdite sauf en hauteur. Leur architecture est donc caractéristique : une façade étroite à une ou deux fenêtres, et une élévation ne pouvant dépasser quatre à cinq étages, grenier compris avec sa poulie extérieure pour hisser le fourrage. Actuellement, les seules transformations possibles – ces maisons ayant perdu leur statut agricole – sont d’installer un garage au rez-de-chaussée et de créer de nouvelles chambres au grenier. Pour celles qui ont été restaurées avec goût, on accède toujours à l’étage d’habitation par un escalier accolé à la façade.

La présence de terrasse ou balcon était une constante. La terrasse servait, en priorité, au séchage des fruits et légumes suspendus à un fil de fer. Elle était appelée trihard quand elle accueillait une treille qui recouvrait une pergola rustique. Quand elle formait loggia, des colonnettes soutenant un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée galarié ou souleriè.

A la découverte du premier village perché, une question effleure. Ce n’ est pas hier, ni même avant-hier que les hommes réunis en sociétés ont établi leurs demeures sur des sommets. Que sont venus faire les Hommes sur ces promontoires naturels ? Pourquoi aller s’installer dans les hauteurs où la vie est plus rude, alors que les plaines sont si accueillantes ? On constate que, dès que les hommes se transformèrent de prédateurs et de chasseurs en agriculteurs et en éleveurs, plus ou moins sédentaires, c’est-à-dire il y a de 9 000 à 10 000 ans, ils cherchèrent, sur des hauteurs abruptes, à se protéger des inondations, des fauves et des autres hommes, leurs rivaux. Car si les vallées et les plateaux bien irrigués sont aussi faciles à cultiver qu’à parcourir, ce sont aussi des lieux de mauvaises rencontres et de conflits. On s’ est trop longtemps demandé si les premières civilisations étaient montagnardes ou campagnardes : l’archéologie prouve qu’elles étaient simultanément l’une et l’autre. Il n’y a que l’excès d’aridité et l’excès d’humidité pour réussir à les interdire.

Les origines de la plupart de ces habitats groupés et haut perchés se perdent dans la nuit des temps. Faute de chartes, d’inscriptions, de mentions historiques et de fouilles, on a recours aux ressources conjuguées de la toponymie et de la comparaison. Fernand Benoit souligne leur origine quelquefois préhistorique en signalant que Cicéron, à propos des Ligures qui peuplaient la région, les dénomme castellani, c’est-à-dire habitants des castellas (Brutus, LXXIII, 256).

On constate que cette tradition des villages perchés présente dans le sud est de la France et jusqu’en Italie est très ancienne. Ce type d’habitat considéré comme typiquement provençal, est surtout typiquement méditerranéen. Elle remonte à l’époque de l’âge de fer. Au départ, cet emplacement a été choisi dans un but stratégique et de défense. Ces villages sis sur leur « acropole rocheuse », qui ont gardé leur aspect médiéval, forment par l’orientation des façades de leurs maisons – vers la vallée ou la voie de communication – un véritable front de fortification. En hauteur, on est vu mais on peut aussi repérer l’ennemi de loin.

On sait maintenant qu’au-delà des langues écrites en Provence, le provençal, le latin, le grec et éventuellement le celtique, au-delà même de la communauté supposée des dialectes italiques et celtiques, c’est-à-dire entre le IVe et le IIe millénaire av. J.-C, il a existé ce qu’on appelle un substrat linguistique et que ce substrat, composé de plusieurs couches plus ou moins répandues sur l’Europe et une partie de l’Asie Mineure, désigne, au moyen des mêmes radicaux ou bases, les mêmes réalités géographiques. C’est ainsi que Gordes (Vaucluse), Gourdon (Alpes-Maritimes, Ardèche, Lot, Saône-et-Loire), Gourdièges (Cantal), certainement apparentés à Cortone en Italie, à Gortys (Gortyne) en Grèce et à Gordion en Phrygie, représentent un thème pré-celtique, commun au IIe millénaire avant J.-C, *gor-d- \ désignant une hauteur fortifiée. Sur les bases *cal-ou *gar- (pierre, roc), *alp- (montagne), *ukk- avec les variantes *kukk-, *tukk-, Truc et Crue, *tsuk, Suc, *ut- (piton), *can- (hauteur), *bal-ou *bar-et *bol (escarpement), *mal/mala (mont), *pen- (pointe), ont été formés, non seulement un grand nombre d’oronymes, mais surtout plusieurs toponymes. On peut, par comparaison, en dater quelques-uns d’une époque antérieure aux Indo-Européens, d’autres du début de l’Age du bronze (vers 2500), lequel vit de puissantes communautés humaines construire des remparts et des édifices cyclopéens en Provence.

Aux XIe et XIIe siècles, les fortifications médiévales se sont établies sur les hauteurs, certes modestes, mais suffisantes pour voir et être vues. Pendant longtemps les historiens ont attribué ces villages perchés à la nécessité de se défendre contre les Sarrasins. Mais en fait, les seigneurs locaux auraient cherché à rassembler la population rurale dans ces villages perchés pour mieux prélever leur part de richesses et établir certains monopoles (moulin, four…). L’habitat s’est donc durablement blotti au pied de leurs remparts. Il y restera jusqu’au 19e siècle avant de descendre dans la plaine.

On évitera de confondre les villages des sommets avec les châteaux forts, castels et castellets, bastides et bastidons créés d’autorité au Moyen Age, tous lieux où souffle la guerre, ou avec les hauts lieux religieux où souffle l’Esprit, ou enfin avec les bories, maisons et enclos de bergers où souffle le vent. Les villages perchés sont une des originalités de la Provence. Ce sont des lieux d’habitation permanente, mais à l’écart des cultures, de la mer et des eaux, établis en nid d’aigle ou étagés aux flancs d’une hauteur jusqu’à son sommet. Toujours difficiles d’accès et souvent ceints de remparts, ils appartiennent à un monde clos, replié sur lui-même ou sur son passé. Ils sont d’un autre lieu et d’un autre temps.

Ils se confondent presque avec la butte ou l’escarpement sur lequel ils sont bâtis : leurs murs et leurs murailles, quand ils ne sont pas peints ou crépis, laissent apparaître le même schiste brun ou le même calcaire blanc que le massif qu’ils couronnent. On n’y accède que par une seule voie, naguère un sentier muletier, plus ou moins taillé dans la roche, serpentant, parfois ombragé et malaisé à repérer. Des remparts ou des fragments de remparts enserrent encore aujourd’hui ces agglomérations, et c’est par une porte fortifiée qu’on y entre. Et bientôt on se perd dans un dédale de ruelles sinueuses, en pente, coupées d’escaliers ou de paliers à caniveaux, dallés ou caillouteux. On ne peut s’y déplacer qu’à pied. Des voûtes, des arcs de plein-cintre ou rampants les enjambent. Les plus récentes de ces vieilles rues alignent des arcades au rez-de-chaussée des maisons. De lourdes portes aux pentures de fer forgé, aux heurtoirs de bronze signalent les plus riches demeures. Quelques marches donnent soudain accès à une échoppe ou à un atelier de sous-sol. Le plus souvent, les façades hautes et étroites, colorées par les siècles, se suivent en décrochage, couronnées par une génoise de tuiles rondes. S’épaulant les unes les autres, au gré des siècles et des inégalités du sol, mais d’une manière toujours imprévue, les maisons dégagent des placettes triangulaires et s’étagent jusqu’à l’ultime place que domine l’église, ou jusqu’à l’entrée du château. Et c’est du sommet que l’on aperçoit, dans un moutonnement de toitures rousses, l’étincelle verte des arbres fruitiers, amoureusement soignés dans les jardinets clos.

Dire le « comment » de ces labyrinthes de pierre et de bois, de ces organismes vivants et toujours palpitants, même à travers leur silence, c’est vouloir suivre les étapes de leur croissance ou de leur bourgeonnement. L’édification et la fortification des villages perchés sont liées non à la volonté d’un prince ou à la décision des armes, mais à des phénomènes de peuplement lents, ni datés ni datables, sinon à quelques siècles près. Ils impliquent la pénétration dans la Provence, ou plutôt dans les cinq régions naturelles qui constituent la Provence (Rhodanienne, Basse, Intérieure, Haute, Maritime), d’allogènes ou d’immigrants plus ou moins envahissants et menaçants. Au cours de l’immense époque néolithique, en trois ou quatre mille ans peut-être, les vallées virent passer bien des semi-nomades, conduisant leurs petits troupeaux ou poussés par eux. Chaque vague devait, pour survivre, mettre ses biens et son cheptel à l’abri, en un lieu dominant les voies d’invasion.

Quelques temps forts nous sont connus dans la houle des siècles : l’apparition des tribus portant des armes (et des outils ?) de cuivre, 2 500 ans env. av. J.-C. ; la descente vers la Méditerranée, 1 000 ans plus tard, des pasteurs des Alpes, de ceux que l’on appelle les Ligures parce qu’ils nommaient *lekk- leurs massifs rocheux (les monts Lèches, Lègue, Liguière, etc., en témoignent encore) ; la colonisation par les commerçants grecs de quelques points des côtes de Ligurie aux VIIe et VIe siècles avant notre ère (de là le repli des Ligures à Vence, au Haut de Cagnes et dans leur mystérieuse citadelle d’Aegitna), la création de cités et de places fortes gauloises à partir du Ve siècle av. J.-C, la conquête de la Provence par les armées romaines (125-122), l’invasion et les victoires momentanées des Cimbres et des Teutons sur les Romains (108-105), la soumission des Alpes-Maritimes par les Romains (24-14) ; l’installation des Wisigoths (476-480 après J.-C.) ; les raids et les razzias des Sarrasins originaires d’Espagne à partir du massif des Maures entre 885 et 972 ; les luttes des grands féodaux, comtes de Toulouse et comtes d’Aragon et de Barcelone se disputant la Provence (XIe-XIIe siècles) ; le passage effrayant des Grandes Compagnies (1357-1369) ; les guerres des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; la Terreur blanche enfin (août 1815).

L’ art ne connaît guère ici qu’une seule technique : celle de la pierre, longtemps aidée d’outils de bois et de corne, plus tard de cuivre puis de bronze, enfin de fer. Les premières demeures se sont établies sur les parties plates ou aplanies, puis le long des venelles contournant les aspérités, enfin dans tous les espaces laissés libres et qu’il a fallu entailler. De là, cet aspect labyrinthique, toujours imprévu, toujours particulier, des rues et des ruelles et, comme il s’agit de populations à la fois agricoles et pastorales, la présence, dans la plupart des demeures de pierre, d’un ancien cellier, d’un tout petit bercail et d’un embryon d’atelier, sous les pièces d’habitation. J’ai souvent demandé aux habitants s’ils savaient l’âge de leur maison. A moins que depuis le xvme siècle, une date fût gravée sur un linteau, ils l’ignoraient. Tout au plus avaient-ils conscience qu’elle avait été maintes fois restaurée, remaniée, reconstruite et que l’on reconnaissait les parties anciennes au fait qu’elles n’étaient liées qu’au mortier, les parties intermédiaires au plâtre, les parties récentes au ciment. Les habitants de ces demeures vivantes sont des architectes, des menuisiers et des sculpteurs spontanés.

Un tel repli, loin du monde des vallées, une telle fuite vers le haut, vers le ciel, ne vont pas sans servitudes : en pays calcaire, l’eau manque sur les sommets ; en pays schisteux, les sources n’apparaissent qu’aux flancs ou au bas des pentes. Depuis toujours, les villageois ont dû ménager des citernes, des réservoirs, des abreuvoirs, des fontaines publiques, qui font l’enchantement des visiteurs. Ou bien, ils ont dû descendre de leur perchoir et remonter sur des centaines de mètres l’eau de la vie quotidienne.

Les problèmes de voirie sont résolus par le feu qui purifie tout mais qui menace d’embraser soudain toute une enfilade, tout un quartier de maisons contiguës. Pas de sanitaire, sinon dans l’étable ou le jardinet, quand il existe, et par conséquent très peu d’hygiène, malgré tous les aromates de Provence, la lavande et le basilic en pots. Les grandes épidémies du Moyen Age et la peste des années 1720 ont tué les villageois entassés plus que les habitants des mas dispersés. Enfin, quand la natalité est trop forte, le village fait éclater ses remparts ou alors, soudain, toute une génération de jeunes hommes l’abandonne et le village s’anémie, vivote et tombe en ruines. Le fait est devenu évident au temps où Giono, à Manosque, célébrait les funérailles des villages perchés.

Gordes (84)

Pourquoi les hommes, de millénaire en millénaire, se sont-ils ainsi obstinés à s’agglomérer en des lieux aussi incommodes, inconfortables et difficiles d’accès, où les problèmes sont dix fois plus compliqués à résoudre qu’au bord de l’eau maternelle ? On a toujours fait valoir les nécessités de la défense : originellement, la création d’une enceinte et le retrait sur une cime de toute une tribu sont destinés à la mettre à l’abri des fléaux naturels ou des guerres. La linguistique l’établit clairement. Aucun mot ne désigne la ville en indo-européen commun. Les huit radicaux qui leur servaient à désigner leurs résidences, plus ou moins temporaires, évoquent le lieu palissadé, enclos, fait pour la défense (par exemple, *dun, qu’on retrouve dans le nom de Lyon, Lug-dunum), ou bien le clan, le groupe de plusieurs familles (viç, devenu en grec oïkos, en latin vicus, en gaulois, vie). Le village perché ajoute une dimension d’un tout autre ordre. L’aménagement d’un éperon barré est plus rapide, plus spacieux et moins coûteux que la construction d’une enceinte. L’homme dispose, pour son refuge, d’un matériau plus érodé, plus facile à travailler, de l’alliance de l’arbre et du rocher, de cachettes plus sûres, d’un air plus sain : toutes raisons matérielles.

Le village perché n’est pas une simple masse de pierres et de poutrelles. C’est aussi une société, un lieu de rassemblement politique et religieux, festif parfois, autour de son lieu saint. Il est habité par des êtres humains qui font valoir, surtout de nos jours, des raisons de s’y attacher spirituelles, morales, esthétiques.

En fonction des époques, ces villages ont été boudés ou réhabilités. A l’époque gallo-romaine, les civilisations se sont développées dans les plaines. Puis à l’époque féodale, particulièrement belliqueuse, les villages perchés ont retrouvé leur utilité et se sont dotés de châteaux forts, donjons et autre architectures défensives. Au XIXe siècle, ils sont progressivement délaissés, l’activité est plus propice dans les plaines fertiles. Ils sont abandonnés, ou scindés en deux (la partie ancienne en haut et nouvelle en bas). Ce n’est donc pas étonnant de voir de nombreux villages perchés en ruines. Pourtant, certains renaissent grâce à la passion d’amoureux des vieilles pierres et à la mode du retour à la terre qui voit se multiplier les installations dans les campagnes.

Note: Les astérisques indiquent des radicaux reconstitués par la linguistique.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/

https://www.persee.fr/doc/rga