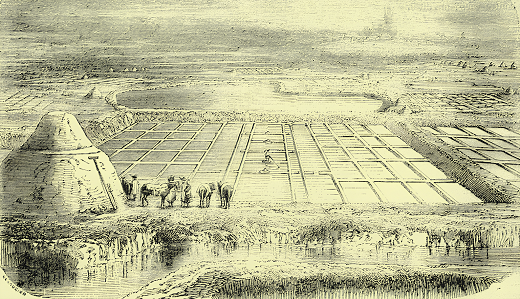

Marais salants et paludiers en 1850

Paludiers en costume de noces

Les marais salants sont très nombreux dans l’ouest de la France, et presque toute la côte maritime en est, pour ainsi dire, bordée. Leur aménagement est à peu près le même partout. La figure ci-dessous en donne une idée exacte.

L’eau de mer monte à chaque marée vers ces marais par des canaux appelés étiers, qui sont encadrés par des chaussées de 3 ou 4 pieds d’élévation, qu’on nomme bossis. Dans, certains endroits, ces chaussées sont étroites et servent seulement de chemins ou de lieu de dépôt pour le sel: mais, ailleurs (en Vendée, par exemple), ils ont une largeur suffisante pour être soumis à la culture, et on y obtient de riches moissons.

Plan d’un marais salant

L’eau de mer reçue dans les étiers, passe, au moyen d’un conduit souterrain nommé coëf, dans un réservoir : elle dépose son limon et commence à s’évaporer ; ce réservoir est la vasière ou la loire.

De la vasière, l’eau coule dans un étroit canal, appelé délivre, où. elle est promenée avant d’entrer dans les cobiers. Ceux-ci sont des carrés longs, séparés les uns des autres par de petites chaussées en glaise battue, qui s’élèvent seulement de quelques pouces au-dessus de l’eau; on leur donne le nom de ponts.

Les ponts, sont coupés par des ins, étroites ouvertures disposées de façon que l’eau soit forcée de faire le plus long trajet possible pour passer d’un compartiment à l’autre. La même précaution est prise dans toutes les autres parties de la saline. Cette eau n’a déjà plus qu’un pouce d’épaisseur dans les cobiers.

Elle passe ensuite dans de nouveaux bassins divisés par des ponts, et communiquant par des ins, mais encore moins profonds que les cobiers : ce sont les fares. Ici l’eau n’a plus qu’un demi-pouce.

Il faut encore qu’elle traverse les adernemètres, compartiments plus larges, mais moins profonds ; elle achève d’y perdre la plus grande partie du liquide qui tient le sel en dissolution; enfin, quand elle semble à point, on lève des planchettes masquant d’étroites ouvertures, et l’eau pénètre dans les œillets, où le sel doit définitivement se produire : l’eau n’a plus alors que quelques lignes d’épaisseur.

L’œillet est une sorte de case plus élevée au milieu que sur les côtés ; l’eau qu’on y introduit ne doit pas dépasser le niveau de ce point central. C’est là que la cristallisation s’opère. La crème qui se condense à la surface et surtout dans les coins, forme un sel blanc et extrêmement fin ; il est abandonné en paiement aux femmes qui portent les charges du sel.

Lorsque l’eau de mer est dans les œillets, le paludier vient de temps en temps sur la ladure (petite plate-forme ménagée nu milieu de chaque séparation d’œillet) ; il remue l’eau pour accélérer l’évaporation, et récolte, au moyen d’un râteau appelé lace, dont le manche a environ 15 pieds, tout le sel déjà formé qu’il dépose sur la ladure. Quand tout le sel est enlevé dans chaque œillet, on remplace d’eau.

Ces reprises d’eau se font tous les deux jours pendant les grandes chaleurs de juin et de juillet ; en août et en septembre, elles n’ont lieu que tous les trois jours.

On n’obtient guère de sel avant mai, et on n’en récolte plus après septembre.

Les instruments du paludier se bornent à la lace, à une.longue pelle en bois qu’ils nomment lousse de ponts, qui lui sert à réparer les ponts; au boutoir, râteau destiné à enlever la vase du marais, et à la boquette ou pelle concave destinée à empocher le sel. Il faut y ajouter; pour la Vendée, la ningue ou pont volant : c’est une longue perche armée de deux cornes formant le croissant; on appuie le corps au milieu de ces deux cornes; on prend son élan en appuyant l’autre extrémité de la perche, au milieu de l’étier que l’on veut franchir, et on retombe sur l’autre bord.

Quand on a recueilli le sel sur les ladures, on le laisse égoutter pendant deux jours ; puis les femmes viennent de grand matin, et courant pieds nus sur les cloisons glissantes de la saline ; elles transportent le sel dans des gèdes ou jattes de bois posées sur leurs têtes, jusqu’à l’espace réservé que l’on appelle trémé. Là, il est mis en tas et recouvert d’une glaise battue qui se durcit à l’air et le préserve des pluies de l’hiver, Le déchet de la première année est d’un cinquième ; au bout de trois ans, cette perte a augmenté d’un quart.

Femmes transportant le sel

Il arrive souvent, dans le milieu de l’été que les salines cessent tout à coup de produire. Les paludiers disent alors que leurs marais échaudent. Cet effet si simple est produit par l’abondance des autres sels déliquescents tenus, avec le sel marin, en dissolution dans l’eau de mer. Ce dernier ayant été enlevé plusieurs fois de suite sans que les eaux qui l’ont produit aient été écoulées, les autres sels, dont la quantité était inaperçue, finissent, après plusieurs jours, par se trouver plus abondants que le premier, et en empêchent la cristallisation. En vidant la saline et en introduisant une nouvelle eau salée dans les œillets, le paludier remédie à cet inconvénient qui retarde les marais de quelques jours.

Lorsque la récolte de sel est faite, on laisse les eaux pluviales submerger la saline pour la préserver de la gelée et des dégradations que le clapotement des vagues ne cesse de faire le long des ponts. Au mois de mars, on donne un écoulement à l’eau douce ; on nettoie le marais, on remet tout en état et on introduit l’eau salée.

Une bonne récolte est d’un muid (5 décalitres) par œillet ; mais fi faut pour cela avoir eu un temps sec, une brise nord-est et une chaleur soutenue ; le plus souvent, on n’a que demi-récolte.

Les paludiers ne louent point les salines, ils sont associés à leurs propriétaires, et font tout le travail pour le quart de la récolte. Les réparations et les impôts fonciers, qui sont de trente-cinq à cinquante centimes par œillet, restent à la charge du propriétaire. Un juré prend sur les lieux le compte de tout le sel qui est livré, et mesure le reste afin d’éviter toutes contestations entre les parties intéressées.

Un marais salant demande à être refait presque en entier tous les vingt ans.

On sait que le sel est soumis à un droit très considérable; des douaniers veillent nuit et jour sur les trémés, afin d’empêcher l’enlèvement des dépôts de sel avant qu’on en ait payé la taxe. Mais le nombre des faux-sauniers est considérable, et ils emploient mille ruses pour frauder les droits du trésor.

Guérite de douanier

Le commerce du sel a reçu un coup dont il ne s’est jamais relevé par l’établissement des gabelles, au commencement du seizième siècle. Loriot et son associé Aubert, députés du commerce de Nantes en 1557, représentaient au roi « qu’il n’arrivoit plus que cinq à six mille navires (c’étaient des barques de cinquante tonneaux) amenant sel de la baie de Bourgneuf et Guérande, à raison des devoirs de gabelles, subsides et subjétions que l’on avoit voulu, depuis vingt ans, imposer sur le sel, étant ès marais salants de la comté de Nantes et autres lieux où se fait ledit sel. Car, auparavant lesdites nouvelles gabelles, se enlevoit tous les ans pour 500.000 écus de sel, et à présent n’en est pas enlevé pour 10.000 (1557), et y perd le roi plus de 50,000 livres tous les ans, et ses sujets tellement opprimés, que tel ayant alors 500 livres de revenus ès dits marais, n’en a aujourd’hui que 150. » Là suppression des gabelles a amélioré la situation des saulniers, mais sans ramener les salines à l’état de prospérité dans lequel on les voyait avant le seizième siècle. Le droit très élevé maintenu sur cette denrée a nécessairement arrêté l’accroissement que l’on pouvait espérer dans la consommation ; de plus, la concurrence des puits salins du nord a singulièrement nui aux marais de l’ouest. Au seizième siècle, l’exploitation de ces puits était si imparfaite,si dispendieuse et d’un produit si nul, que Bernard Palissy, qui a décrit les salines de Lorraine (1580), assure que tous les puits salés de France, exploités avec toutes les forêts qu’elle possédait, n’eussent pas donné en cent ans autant de sel que les marais de Saintonge en donnaient dans l’espace de trois mois. On voit que les choses ont bien changé depuis cette époque.

Nous avons déjà dit que, dans certains endroits, le paludier cultivait les bossis : le blé, le lin, les colzas et les pommes de terre réussissent spécialement dans ces terrains dont la fertilité est sans cesse entretenue par la vase que l’on retire des marais salants. Dans les cantons qui ne se prêtent pas à la culture, les paludiers font le commerce. Quand l’hiver vient, ils équipent leurs mules ou leurs petits chevaux, et vont vendre du sel à vingt ou trente lieues de leur village.

Leur costume de voyageur est celui qu’ils portent pour le travail des marais salants. Il consiste en une souquenille (longue blouse de travail) de toile blanche ayant sur la poitrine une sorte de poche dans laquelle ils tiennent habituellement les mains comme dans un manchon ; en un caleçon de même étoffe attaché au-dessous des genoux, et rejoint par des guêtres boutonnées sur le coté. Ils sont coiffés d’un chapeau de feutre à larges bords relevés d’un seul côté, et ont le corps entouré d’un fouet noir eu bandoulière.

Ce commerce de sel fait par les paludiers eux-mêmes s’appelle troque, parce qu’ils échangent le plus souvent les chargements de leurs mules contre des denrées, telles que blé, lin, beurre, etc.

Départ de la troque

Cette industrie ne peut, du reste, s’exercer que sous la surveillance des douanes. Munis d’un permis, les saulniers prennent telle quantité de sel qu’ils désirent, en remplissent des sacs, les chargent sur leurs mules, se rendent au bureau des douanes, où, le sel ayant été pesé, on leur délivre un acquit à caution, portant la quantité du poids et la somme exigée pour le droit, qu’ils paient tout de suite. Après ces longues formalités, après avoir été visités de nouveau et leur sel pesé plusieurs fois, ils franchissent enfin la ligne importune des douanes.

En général, ils se réunissent plusieurs et forment des caravanes de vingt à trente bêtes de somme qu’ils suivent au petit pas en chantant une complainte du pays, ou même les hymnes latines de l’Église; la sonnette cadencée des mules leur sert d’accompagnement. Ils pénètrent ainsi dans les communes les plus éloignées de la côte. Là, ils échangent leur sel pour du blé ; quelques-uns en touchent le montant en argent, et se rendent dans les villes de commerce où ils chargent leurs mulets de ballots de marchandises. Les femmes elles-mêmes accompagnent souvent leurs maris dans ces courses. Assises sur leurs mules, ces intrépides cavalières entreprennent ainsi des voyages de trente à quarante jours. Ces habitudes errantes, les fréquents rapports qu’elles supposent, vendent les sauniers et leurs femmes très intelligentes, et prévenants envers les étrangers. Il est fort rare d’en trouver qui ne sachent pas lire, écrire et bien compter.

Livrée à une industrie toute locale qui demande des habitudes particulières et un assez long apprentissage, la population des paludiers ne se recrute jamais en dehors du pays ; les familles s’allient entre elles, ce qui fait que les mêmes noms sont portés quelquefois par dix ou quinze habitants. Afin d’éviter la confusion, on les distingue presque toujours par des sobriquets rustiques, tels que Guillaume tout cru, Étienne coups de trique, la mère Quatre cents francs, le père Grenadier. Les étrangers s’étonnent de ces surnoms qui sont presque toujours le souvenir d’un ridicule on d’une mésaventure; mais l’usage empêche ceux qui les subissent de les trouver offensants.

Parmi les populations adonnées à la fabrication du sel, il n’en est aucune d’aussi curieuse par le type, les usages et le costume, que celle qui habite la presqu’île de Guérande, vers embouchure de la Loire. Deux points surtout attirent à bon droit la curiosité des étrangers ; ce sont le bourg de Batz et Saillé.

On y reconnaît au premier aspect des colonies d’hommes du nord. La race y est plus grande, plus forte, d’un teint plus coloré et d’habitudes moins casanières que dans tout le reste de la Bretagne.

Outre l’habilement de travail qui est celui de tous les sauniers, les habitants de Saillé et du bourg de Batz ont un costume de fête et de mariage richement rehaussé.

Pour la femme, elle se compose d’une petite coiffe, surmontant les cheveux qui sont ramenés sur le front et enroulés dans une bandelette; d’une large collerette de dentelle, d’un corsage violet bordé de velours noir au dos et aux emmanchures, et tenant à des manches rouges qui laissent voir, au-dessous, d’autres manches de dentelles ; d’une jupe violette et d’un tablier de soie jaune moirée; une pièce de drap or et argent est retenue sur la poitrine par des rubans soie cl or. La couronne de roses blanches, le bouquet, la croix d’or, complètent ce riche costume.

Le marié est coiffé d’un chapeau de feutre à larges bords, orné de chenilles coloriées et relevé par un côté ; il porte un gilet de basin blanc croisé sur la poitrine, un second gilet en flanelle blanche garni de la lisière de l’étoffe, une veste de drap bleu foncé, et enfin la chemisette, espèce de paletot brun. A son épaule est suspendu un petit manteau à l’espagnole de soie noire, à reflets verdâtres. Ce manteau ne se porte qu’aux noces ou aux enterrements.

Pour ces dernières cérémonies, et lorsqu’elles sont en deuil, les femmes portent des espèces de palatines d’un tissu de laine noire, imitant une toison de brebis.

An bourg de Batz, le marié et la mariée ne se mettent point à table ensemble, le jour des noces; chacun dîne avec sa famille; puis le marié, accompagné de tous ses amis, vient réclamer sa jeune épouse. On lui présente successivement, comme en Cornouaille, une petite fille, une veuve, une vieille femme, mais sans les disputes en vers qui accompagnent cette cérémonie dans l’évêché de Quimper; enfin il se décide à entrer et à chercher la mariée qui se tient habituellement cachée. Quand il l’a découverte, les membres des deux familles se réunissent autour de la table. On ne leur sert point, comme à Saillé, un dessert délicat et dispendieux, mais trois pains de douze livres et un coin de beurre. Alors les jeunes filles commencent la chanson de la mariée, vieille ballade qui résume sous une forme naïve et touchante les difficiles devoirs que leur compagne devra désormais accomplir. A chaque couplet, un des parents élève son verre en criant :

— A la santé de madame la mariée !

Tous l’imitent en répondant ;

— Honneur!

Les danses suivent cette cérémonie.

Elles ont, comme tout le reste, un caractère très particulier.

Le joueur de biniou (vèze) se tient au milieu et donne le branle en marquant la mesure. Tous les danseurs, se tenant par la main, forment une longue chaîne qui s’enroule et se déroule sur elle-même. Après quelques pas faits en cadence et sur place, chaque danseur, par un mouvement brusque de droite à gauche, se trouve porté en avant de quelques pas, et recommence toujours ainsi jusqu’il ce qu’il ait parcouru les sinuosités de la chaîne. Le tout forme un mouvement de va-et-vient coupé, à intervalles réguliers, par des sauts d’un pied sur l’autre. Rien de plus pittoresque, de plus animé. Hommes et femmes mettent une grande passion dans cette danse qu’ils continuent des heures entières sous le soleil et malgré les quatre ou cinq habits de laine dont ils sont revêtus.

Les maisons de la presqu’île de Guérande sont presque toutes construites en granit et couvertes en ardoises, ce qui leur donne, extérieurement, un air de propreté et de solidité. L’aménagement intérieur diffère sensiblement de celui en usage dans les autres cantons. Les lits sont ornés aux quatre angles de hautes colonnes en bols rouge, verni, tourné avec art, et supportant un baldaquin décoré de rubans. Des rideaux de serge verte sont fixés à ce baldaquin. Deux paillasses de sarments, recouvertes d’une couche de paille, supportent les matelas et la coëtte de plume qu’on ne peut atteindre qu’au moyen d’une échelle. Le chevet est garni d’oreillers bordés de dentelles et quelquefois recouverts en velours.

Près du lit, et pour aider à y monter, se trouve un coffre à balustrade où la mère de famille place le berceau de ses petits enfants. Le reste du mobilier se compose d’armoires en bols rouge, toujours élégamment sculptées; d’un buffet bas surmonté d’un vaisselier où s’étalent des faïences coloriées, d’une petite table triangulaire autour de laquelle la famille s’asseoit sur des sièges peu élevés, pour prendre ses repas.

Contre l’usage habituel des campagnes, les cheminées sont petites; un des coins est occupé par un coffre où se renferme la poterie usuelle.

Les paludiers cultivateurs jouissent d’une certaine abondance ; mais ceux dont le sol est peu productif ou complètement stérile, sont au nombre des travailleurs les plus misérables. Une famille de cinq personnes ne peut soigner que cinquante œillets de marais; le quart de cette récolte, qui ne se vend pas toujours dans l’année, n’est que de 212 fr. 50 cent. Que l’on juge des privations imposées aux paludiers qui ne peuvent exercer une autre industrie. Ajoutez que le commerce de troque auquel ils se livrent pendant l’hiver, devient chaque année moins fructueux; ce commerce demande d’ailleurs un capital, puisque les sauniers doivent payer préalablement la taxe du sel qu’ils emportent.