Sommaire

ToggleL’enseignement du Moyen Âge à la Révolution

Au XIIe siècle se produit une véritable révolution scolaire. La Renaissance du XIIe siècle voit un progrès dans l’instruction, l’apparition des universités , telle l’Université de Valence, avec l’organisation unifiée de l’enseignement de tous les collèges des villes importantes et l’approfondissement de la connaissance des auteurs grecs (Aristote, et aussi Thalès, Euclide, Archimède, etc.).

Les universités étaient structurées en quatre facultés, dont l’enseignement commence par celui des collèges de la faculté des arts qui continuent d’enseigner le quadrivium et le trivium, et qui jouent le rôle de propédeutique, et se poursuit dans l’une des trois autres facultés : (théologie, médecine, droit), selon le secteur d’activité auquel se destine l’écolier.

Tant au Moyen Âge que pendant la Renaissance, l’enseignement se fait entièrement en latin. À partir de 1530, (fondation du Collège Royal, futur Collège de France) quelques professeurs (le grammairien Ramuz, le mathématicien Forcadel) donnèrent néanmoins leur enseignement en français.

L’époque moderne voit se développer les « petites écoles » destinées à donner une instruction de base aux enfants (lire, écrire, compter), notamment avec l’Ordonnance du 13 décembre 1698. Le roi Louis XIV oblige les parents de France à envoyer leurs enfants dans les écoles paroissiales, dites « petites écoles » . Cette obligation s’applique aux enfants jusqu’à l’âge de quatorze ans. Le pouvoir royal encourage ces écoles, mais sans s’impliquer, ni pour l’organisation, ni pour le financement. Les petites écoles sont donc sous la dépendance des évêques et des communautés locales. Le financement vient uniquement des familles, ce qui ne favorise pas un enseignement suivi. Ces petites écoles, surtout présentes dans les villes et dans certaines régions, sont généralement réservées aux garçons.

Instruction au Moyen Age ou comment les écoles primaires étaient déjà légion sur l’ensemble du territoire

« On a cru longtemps que le Moyen Age n’avait connu rien qui ressemblât à ce que nous appelons l’instruction primaire. C’est une grave erreur ; il est fait à chaque instant mention d’écoles dans les documents où on s’attendait le moins à trouver des renseignements de ce genre, et l’on ne peut douter que pendant les années même les plus agitées du XIVe siècle, la plupart des villages n’aient eu des maîtres enseignant aux enfants la lecture, l’écriture et un peu de calcul », affirme au XIXe siècle l’historien médiéviste Siméon Luce, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et archiviste aux Archives nationales. Beaucoup de nos provinces connurent en effet dès cette époque les bienfaits de l’enseignement populaire, et les éléments de l’instruction y furent mis à la portée des classes laborieuses.

Du Ve au XIIe siècle, le clergé seul s’occupe des choses de l’enseignement et si nous voulons avoir une idée de l’état intellectuel de nos pères en ces siècles reculés, c’est uniquement aux documents ecclésiastiques qu’il faut recourir, ce sont les collections de conciles qu’il faut étudier.

Le premier texte que nous puissions citer est celui du concile de Vaison (529) exhortant les prêtres établis dans les paroisses à recevoir chez eux de jeunes lecteurs et à les instruire. L’Église avait sans doute en vue, dans ces prescriptions, le recrutement du clergé, mais leur accomplissement avait des conséquences plus générales, car beaucoup de ces jeunes lecteurs restaient dans le monde, comme le Concile le prévoit expressément.

Au-dessus de ces écoles paroissiales, qui, selon Guizot « se multiplièrent fort irrégulièrement, assez nombreuses dans certains diocèses, presque nulles dans d’autres » (Histoire de la civilisation en France) s’élevaient les écoles épiscopales dont les plus florissantes, du VIe siècle au milieu du VIIIe furent celles de Poitiers, Paris, Le Mans, Bourges, Clermont, Vienne, Chalon-sur-Saône, Arles et Gap. A côté d’elles, des écoles dans tous les monastères où pendant longtemps, non seulement les novices, mais les étrangers furent admis. Une assemblée d’abbés et de moines tenue à Aix-la-Chapelle en 817, ayant décidé que les écoles intérieures des monastères seraient ouvertes uniquement aux oblats, dans toutes les abbayes de quelque importance, les écoles furent de deux sortes, les unes intérieures pour les oblats et les moines, les autres extérieures pour les clercs et les laïques qui les voulaient fréquenter.

C’est ainsi que plus tard Guillaume, abbé de Fécamp, au dire de son ancien biographe, « institua dans tous les monastères dont il était chargé, des écoles sacrées, où, pour l’amour de Dieu, des Frères instruits et propres à l’enseignement, distribuaient gratuitement le bienfait de l’instruction à ceux qui se présentaient, sans exclusion de personne. Serfs et libres, pauvres et riches avaient une part égale à cet enseignement charitable. Plusieurs recevaient de ces monastères en même temps que l’instruction, la nourriture qu’ils n’auraient pas eu le moyen de se procurer, et parmi ceux-là il s’en trouva qui prirent l’habit monastique. » (cité par Beaurepaire, Guillaume de Fécamp vivait au XIe siècle)

Nous n’ignorons pas que l’histoire de ces écoles n’a qu’un rapport éloigné avec celle de l’instruction primaire, puisque les arts libéraux et l’écriture sainte y étaient enseignés. Néanmoins nous avons dû signaler leur existence, car il est bien évident, ou bien que leurs élèves étaient préparés à recevoir leur enseignement dans des écoles inférieures, ou bien qu’elles commençaient elles-mêmes par leur donner les premières leçons.

Sous la férule du maître. XIVe siècle. Paris

Sous la férule du maître. XIVe siècle. Paris

A l’avènement de Charlemagne, la décadence était déjà venue pour ces écoles. Mais ce grand homme, admirablement secondé par les évêques de son empire, fit d’énergiques efforts pour leur rendre leur ancien lustre. A Aix la-Chapelle, en 789, il reprend la tradition du Concile de Vaison et ordonne aux prêtres de tenir école dans leurs paroisses, nous apprend l’érudit du XVIIIe siècle Jean Hardouin. En 797, nous avons le célèbre capitulaire de Théodulfe évêque d’Orléans, si souvent cité : « Que les prêtres établissent des écoles dans les villages et dans les bourgs, et si quelqu’un de leurs paroissiens veut leur confier ses enfants pour leur apprendre les lettres, qu’ils ne les refusent pas, mais qu’ils accomplissent cette tâche avec une grande charité. » D’autres évêques s’approprièrent les prescriptions de Théodulfe, et les communiquèrent à leur clergé, nous explique Maggiolo dans Du droit public et de la législation des petites écoles. Plusieurs conciles donnèrent aux prescriptions de Charlemagne la sanction de l’autorité ecclésiastique, par exemple, celui de Mayence en 813, enjoignant aux prêtres d’exhorter le peuple chrétien à envoyer ses enfants aux écoles, explique encore Hardouin.

Le IXe siècle nous fournit d’autres témoignages. Le capitulaire d’Hérard de Tours (858) prescrivant aux prêtres d’avoir des écoles et de bons livres, l’ordonnance de Vautier d’Orléans (860) rappelant la même obligation, enfin celle d’Hincmar de Reims enjoignant aux visiteurs des paroisses de s’enquérir si chaque prêtre a chez lui un clerc qui puisse tenir l’école. Il est vrai que de bons critiques ont affirmé que les écoles dont il est question dans ces textes étaient uniquement destinées au recrutement du clergé, mais outre qu’ils restreignent sans preuves évidentes le sens d’expressions générales, on peut leur opposer un texte presque contemporain ; c’est la constitution de Riculfe, évêque de Soissons (889) rappelant aux prêtres la modestie dont ils ne se doivent jamais départir en gouvernant leurs écoles, et leur défendant d’y recevoir des filles avec les garçons. Eut-il été besoin d’une ordonnance spéciale pour interdire aux filles, l’accès d’écoles exclusivement destinées aux clercs, comme le précise Hardouin dans le tome VI de son Histoire littéraire de la France.

Il est certain que ces écoles épiscopales, monastiques et paroissiales eurent beaucoup à souffrir de l’état déplorable de l’Europe aux Xe et XIe siècles. Mais quand vint la grande époque du Moyen Age, à partir du XIIe siècle, grâce au concours de l’Eglise et de l’État, elles refleurirent et l’on a pu retrouver leurs traces en beaucoup de provinces. Pour nous rendre compte de la situation de l’instruction primaire en France au Moyen Age, nous interrogerons d’abord les contemporains, nous citerons les faits particuliers qu’une étude attentive des documents originaux a fait découvrir aux érudits qui ont publié les travaux spéciaux sur notre question, enfin nous présenterons quelques considérations qui nous semblent de nature à légitimer une large induction.

Voici d’abord un texte explicite de Guibert de Nogent : « Il y avait un peu avant cette époque (1065) et même encore depuis, une si grande rareté de maîtres d’école, qu’on n’en voyait pour ainsi dire aucun dans la campagne, et qu’à peine on pouvait en trouver dans les grandes villes ; encore étaient-ils d’une si faible science qu’on ne pouvait les comparer aux clercs qui sont maintenant (1110) dans les campagnes. » (Vie de G. de Nogent par lui-même) A en croire le même chroniqueur, au commencement du XIIe siècle tous les hommes furent pris d’une ardeur extraordinaire pour l’étude… « Voyant, dit-il, que de tous côtés, on se livre avec fureur à l’étude de la grammaire et que le nombre toujours croissant des écoles en rend l’accès facile aux hommes les plus grossiers… » (Histoire des croisades, par G. de Nogent)

Un texte du continuateur de Guillaume de Nangis, est également significatif. Parlant des malheurs que causa l’effroyable peste de 1348, il dit : « On trouvait alors peu de maîtres qui sussent ou voulussent apprendre les rudiments de la grammaire aux enfants, dans les maisons, les villages et même les villes closes. » La pensée de signaler cette disette de maîtres fût-elle venue à l’esprit de l’historien, si elle n’eut été un fait exceptionnel et temporaire ? Comment encore si les écoles primaires eussent été un mythe ou si l’on veut une exception très rare, Gerson, dans son traité de la visite des paroisses écrit dès l’an 1400, eût-il conseillé aux visiteurs de s’enquérir avec soin, « si chaque paroisse possède une école, comment les enfants y sont instruits, et d’en établir dans les lieux où il n’en existe pas. »

L’étude des documents inédits a prouvé la justesse des conclusions qu’on a tirées de ces textes. Il y a longtemps déjà que L. Delisle, a pu écrire dans son remarquable ouvrage sur la Condition de la classe agricole en Normandie : « Des documents nombreux établissent surabondamment combien les écoles rurales étaient multipliées au XIIIe siècle et aux suivants dans la Normandie. » Et Siméon Luce n’a pas craint de dire : « On a cru longtemps que le Moyen Age n’avait connu rien qui ressemblât à ce que nous appelons l’instruction primaire. C’est une grave erreur ; il est fait à chaque instant mention d’écoles dans les documents où on s’attendait le moins à trouver des renseignements de ce genre, et l’on ne peut douter que pendant les années même les plus agitées du XIVe siècle, la plupart des villages n’aient eu des maîtres enseignant aux enfants la lecture, l’écriture et un peu de calcul. » (Histoire de Du Guesclin, 1876)

De fait, nous pouvons citer un grand nombre d’écoles, non seulement dans les villes, mais dans des paroisses rurales peu importantes des diverses provinces de notre pays. Delisle en signale 33 en Normandie (Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie). Son enquête forcément restreinte a été étendue et approfondie par de Beaurepaire. Les archives de la Seine-Inférieure lui ont fourni la preuve irrécusable de l’existence d’écoles nombreuses à partir du XIIe siècle. Et ces écoles ne se rencontrent pas seulement dans des villes ou des localités populeuses ; d’humbles villages en sont pourvus, villages dont quelques-uns ont aujourd’hui trop peu d’importance pour former des communes distinctes. La mention de ces écoles de paroisses avec l’indication sommaire des documents qui en ont révélé l’existence forme un très long et très curieux chapitre du livre de l’érudit normand.

Il faut ici, d’une part, remarquer l’absolue certitude de renseignements fournis uniquement par des textes contemporains, d’autre part se bien convaincre de la rigueur de l’induction qu’on en peut tirer. « Quand on rencontre, dit de Beaurepaire, des écoles dans des localités d’une aussi mince importance que celles que nous avons énumérées, il n’y a plus moyen de douter qu’il n’y en ait eu, sinon dans toutes les paroisses rurales, du moins dans la plupart, et surtout dans celles où la population était un peu considérable. » A l’autre extrémité de la Normandie, dans le département actuel de la Manche, l’abbé Trochon a retrouvé la trace des écoles de Coutances. D’autre part l’auteur contemporain de la vie du B. Thomas de Bivllle, chapelain de Saint-Louis nous apprend qu’il enseigna en diverses écoles de ce pays, rapporte Delisle. De Charmasse a pu retrouver 8 des anciennes écoles de l’Autunois ; Quantin, 28 du département de l’Yonne ; Sérurier, 10 des Pyrénées occidentales ; de Resbecq, 11 du département du Nord ; Babeau, 7 de l’Aube ; Bellée, 9 de la Sarthe ; Maître, 3 du comté Nantais ; Port, 13 de Maine-et-Loire ; de Jussieu, 5 de la Savoie.

Une sentence arbitrale de l’an 1216 entre le doyen et le chapitre de Saint-Apollinaire de Valence porte que le chapitre nommera le maître des écoles. Dans un acte du doyenné de 1471, il est établi que le doyen confère les écoles à Valence et dans tout le diocèse, hormis les lieux collégiés (L’instruction primaire dans la Drôme avant 1789 par Dupré de Loire, 1874). On peut également citer en Dauphiné les écoles de Montbéliard dès le XIIe siècle, de Romans, de Montélimar, de Briançon, du Buis. Battault a prouvé par des textes qualifiés de suffisants et décisifs par la Revue des Sociétés savantes en 1876, qu’en Bourgogne et spécialement à Chalon, comme en beaucoup d’autres villes et villages, il a existé très anciennement des écoles dont on peut suivre la trace à dater du XIIIe siècle dans la plupart des cartulaires. L’intéressant mémoire de Rameau prouve l’existence d’écoles à Mâcon dès le XIVe siècle et à Basgé au XVe (Revue de l’Ain, juillet-août 1876).

Nous relevons dans le Dictionnaire de Pédagogie de Buisson les règlements des écoles de Bourg (Ain) en 1391, et la taxe scolaire de 1429, une requête du maître d’école de Foix au XVe siècle sollicitant des officiers municipaux l’assainissement du local qu’il occupait, l’indication des écoles de Moulins (1424) ; de Jaligny-sur-Allier où l’on trouve dès le XIIIe siècle un Rector Scholarum ; de Marseille, où l’on a retrouvé les diplômes accordés par les évêques aux XIVe et XVe siècles pour les écoles des paroisses, et une allocation accordée en 1401 à l’école communale, d’Antibes (1483), de Brie et Redon (1096), Pornic (1113), Quimper (1260), Saint-Malo (1350).

Enseignement de la géométrie.

Dans la même province, le docteur Dupuy a signalé des écoles à Goezbriand, à Nantes, Rennes, Vannes et Tréguier (article du Bulletin de la Société académique de Brest intitulé Les écoles et les médecins en Bretagne au XVe siècle). « L’instruction, ajoute-t-il, était moins répandue au XVe siècle qu’au XIXe, mais elle n’était pas entièrement négligée. Le seigneur pour administrer ses domaines, le marchand pour tenir ses comptes, le gentilhomme pauvre et le bourgeois ambitieux pour exercer quelque fonction lucrative dans le notariat ou la judicature avaient besoin de s’instruire ; les notables de chaque paroisse pouvaient devenir fabriqueurs et trésoriers. Ils avaient des recettes à noter, des dépenses à enregistrer. Il leur était nécessaire d’apprendre à écrire. Aussi les illettrés sont rares dans les nobles, la bourgeoisie et parmi les paysans qui possèdent quelque aisance. »

D’un canon du concile de Cognac présidé en 1260 par Pierre, archevêque de Bordeaux et interdisant aux écoliers les combats de coqs, on peut légitimement conclure que les écoles n’étaient pas inconnues au XIIIe siècle dans la province ecclésiastique de Bordeaux. L’abbaye de la Sauve recevait les enfants du voisinage pour les instruire (Histoire de l’abbaye de la Sauve, par Cirot de la Ville). Nous voyons d’ailleurs dans les hommages rendus en Guyenne par les serfs questaux à leurs seigneurs, qu’ils s’engagent ordinairement à ne pas mettre leurs enfants à l’école sans la permission desdits seigneurs. Cette clause ne serait pas régulièrement insérée si les écoles rurales eussent été inconnues dans le pays.

En 1414, nous trouvons parmi les notables de la ville de Bordeaux, Me Mohan Andrieu « meste de l’escola » (Archives de la ville de Bordeaux, Série BB, Registre de la jurade, 1414-1417). Maggiolo mentionne des règlements donnés aux écoles de Mende en 1286-1296, et la nomination des maîtres de cette ville en 1331 et 1361, des écoles presbytérales dans toutes les paroisses de Toul en 1240 des écoles presbytérales et claustrales à Nancy en 1221, 1298, 1342, 1484, une école à Vézelise en 1292. Nous disposons également de preuves de l’existence d’écoles au XVe siècle à Amiens, à Abbeville, à Corbie, à Saint-Omer, à Goupillières, à Decize (Nièvre). Nous indiquerons encore celles de Rethel, d’Albi où les questions scolaires ont une grande part dans la vie municipale, de La Rochelle, de Reims, de Haon-le-Châtel (Loire), de Montauban, de Montfort-l’Amaury, de Sisteron, de Saint-Léonard, de Mortain, d’Hermant en Auvergne, de Beaune, du diocèse de Chartres, de Nîmes.

Signalons aussi quelques faits concernant les écoles de Paris au Moyen âge. Dès 1292, le rôle de la taille donne les noms de 11 maîtres et d’une maîtresse d’école ; ils sont taxés au cinquantième de leurs revenus (Paris sous Philippe le Bel par H. Géraud, 1837). En 1380, le grand chantre de Paris, Guillaume de Sauvarville, réunit les maîtres, maîtresses, au nombre de 63, pour leur notifier les statuts qui les doivent régir et leur faire jurer de s’y conformer (Statuts et règlements des petites écoles de Paris, par Martin-Sonnet). Au XVe siècle, on compte à Paris environ cent écoles.

En l’absence de documents originaux démontrant l’existence des écoles en d’autres provinces au Moyen Age, l’énumération qui précède nous donne le droit de conclure, sans violer les lois de la logique, que ces provinces ne furent pas moins favorisées que celles dont nous avons parlé jusqu’ici. Au fond, si l’on considère la nature des pièces d’archives qui ont révélé l’existence des écoles signalées par nous, il faut bien reconnaître que la plupart d’entre elles ne semblaient pas faites pour un semblable usage. Au Moyen Age, il n’y avait rien qui ressemblât à notre centralisation, à notre administration uniforme. Personne ne songeait à dresser des statistiques, à cataloguer des institutions.

Comment donc l’existence des écoles du Moyen Age a-t-elle été révélée ? Ici par un jugement d’une officialité ou d’un tribunal quelconque en matière civile ou criminelle, là par une donation, ailleurs par une enquête, un procès de canonisation où nous découvrons par hasard la trace d’une école, d’un régent. Mille fois pour une, il y a chance pour que des documents de ce genre aient péri ou n’aient pas été explorés, puisqu’ils ne peuvent être étudiés que par des érudits de profession. Force nous est donc de faire une certaine part à la conjecture, et de nous attacher à certains indices qui paraissent significatifs à des érudits autorisés. Signalons-en quelques-uns.

Tout d’abord nous ne saurions négliger un argument d’une grande valeur. C’est celui qui se base sur le grand mouvement littéraire, scientifique et artistique des beaux temps du Moyen Age. « Quand on a devant les yeux, dit excellemment Ch. Jourdain, le tableau des universités qui furent établies du XIIIe au XVe siècle, dans les différents pays de l’Europe et particulièrement en France, quand on considère la multitude des collèges dont elles se composaient, les privilèges importants concédés aux écoliers et à leurs maîtres par les papes et par les rois, enfin le grand nombre de bourses fondées en faveur des étudiants pauvres, quelque lent que paraisse le progrès des études et des sciences durant le Moyen Age, on ne saurait méconnaître que l’éducation de la jeunesse n’ait été une des plus constantes préoccupations de l’Église et de la royauté, des seigneurs féodaux et de la bourgeoisie. » (Mémoire sur l’éducation des femmes au Moyen Age) La prospérité de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur au Moyen Age sont incontestables. Les écoliers accouraient par milliers aux universités. Cette prospérité suppose nécessairement l’existence de l’enseignement primaire.

Une autre preuve de la diffusion de l’instruction primaire au Moyen Age, c’est le grand nombre de clercs mariés qui se trouvaient alors dans les campagnes. « Assez rares aux époques antérieures, dit Siméon Luce, frappés de mesures répressives par les papes de la fin du XIIIe siècle, les clercs mariés se multiplient au XIVe à la faveur du relâchement de la discipline ecclésiastique et deviennent si nombreux à tous les degrés de la société qu’ils forment presque une classe nouvelle. Cette classe ne comprend pas seulement des tabellions, des avocats, des commerçants qui portent la tonsure, quoique mariés, et relèvent à ce titre de la justice épiscopale. En Normandie, un certain nombre de riches paysans sont à la fois clercs et vavasseurs. A Louviers, à Tournay, on trouve des clercs jusque parmi les teinturiers et les apprentis teinturiers ; cette qualité s’étend, à vrai dire, à toutes les professions manuelles. La noblesse elle-même apporte son contingent… Il tend ainsi à se former une sorte de classe neutre composée de nobles, aussi bien que de gens du peuple de toutes les professions et embrassant en quelque sorte l’élite de la société que nous appellerions aujourd’hui laïque. Or on ne peut entrer dans cette classe, si l’on ne possède au moins les premiers éléments de l’instruction. Car, outre qu’il y a un droit à payer au roi, si l’on est son bourgeois, ou au seigneur si on relève de quelque justice féodale, on n’accorde généralement la tonsure qu’aux personnes qui savent lire et écrire. » (Histoire de Du Guesclin)

Une preuve supplémentaire de la diffusion de l’enseignement primaire au Moyen Age se trouve dans les contrats d’apprentissage et de tutelle. Il est stipulé bien souvent que le pupille ou l’apprenti, quelquefois même l’enfant placé dans une maison comme serviteur sera mis aux écoles et instruit selon sa condition. Du reste, l’article 220 de la coutume de Normandie, relatif à la garde noble, porte que « où les seigneurs ne feraient leur devoir tant de la nourriture et entretènement que de l’éducation des soubz-aages, les tuteurs ou parrents se pourront pourvoir en justice pour les y contraindre. »

Les prédicateurs du Moyen Age si patiemment étudiés par Lecoy de la Marche nous montrent maintes fois dans leurs sermons, les petits enfants s’en allant par bandes aux écoles avec un alphabet pendu à leur ceinture (L’enseignement au Moyen Age, article paru dans Les Lettres chrétiennes en mai 1880). De Beaurepaire a observé qu’au Moyen Age on prenait dans les actes, comme titre d’honneur, la qualité d’écolier et quelquefois même on la préférait à celle d’écuyer ou de noble homme.

Beaucoup de documents par les signature dont ils sont revêtus, prouvent que, dès le XIIIe siècle, l’instruction commençait à se répandre largement. Delisle a cité ce fait des vavasseurs de Troarn certifiant, en 1234, par leurs signatures autographes, l’exactitude du censier de la baronnie dressé par l’abbé Siffred : sept vavasseurs sont présents, sept signent. Évidemment des faits de ce genre ne sauraient être généralisés qu’à bon escient ; mais nous croyons avoir acquis le droit d’affirmer avec Baudrillart « qu’on rencontre un assez grand nombre d’écoles au Moyen Age et qu’il n’est pas douteux que la classe rurale en profita. »

Les filles elles-mêmes n’étaient pas totalement privées du bienfait de l’instruction, il suffit de lire l’important mémoire de Jourdain que nous avons cité pour s’en convaincre. N’omettons pas, pour rester rigoureusement dans les limites de la vérité historique, une observation importante. Le degré d’instruction du peuple au Moyen Age a beaucoup varié selon les lieux et les époques. Telle province, la Normandie par exemple, était infiniment plus favorisée que telle autre à cet égard. La situation scolaire de la France était bien meilleure au commencement du XIVe siècle qu’au milieu du XVe, après les désastres de la guerre de Cent Ans. Mais il est impossible à tout esprit éclairé et au courant des résultats obtenus par l’érudition contemporaine, de nier que beaucoup de nos provinces, au Moyen Age, connurent les bienfaits de l’enseignement populaire et que les éléments de l’instruction y furent mis à la portée des classes laborieuses.

L’enseignement aux filles

Instruction primaire avant la Révolution : de la fable à la réalité

(D’après « Revue de la Société littéraire, historique

et archéologique du département de l’Ain », paru en 1876)

Une étude sur nos anciennes écoles primaires n’est pas seulement un objet de bien légitime curiosité, mais permet également d’infirmer un courant d’opinion vivace né au XIXe siècle voulant que l’instruction primaire ait été complètement négligée en France avant la Révolution de 1789, et imputant à l’Église cette prétendue négligence de l’instruction chez le peuple, au motif que l’ignorance publique lui permettait de se maintenir

Pour illustrer ces propos, nous prendrons l’exemple de la ville de Mâcon. Diverses publications sur l’état ancien de l’instruction primaire en quelques provinces de France, signalées dans un savant article de la Revue des questions historiques en 1875, ont fait justice, en partie, de ces allégations hasardées, et de ces théories préconçues. Pour ce qui concerne la province de Bourgogne, signalons en particulier la publication de Anatole de Charmasse : Etat de l’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Autun, imprimée à Autun, en 1871.

C’est dans le même but que nous chercherons ici à retrouver les traces des anciennes écoles de la ville de Mâcon, et à donner au lecteur une idée de ce que fut l’instruction primaire chez nos devanciers, longtemps avant la Révolution. Le théâtre de notre étude est bien restreint ; cependant, nous y trouverons des mentions qui Intéressent des pays voisins ; et les détails de l’organisation des écoles, dans une ville, sont, dans ces temps anciens et en changeant les noms propres, parfaitement applicables aux autres villes de la province.

Tous ces détails sont extraits, dans leur simple naïveté, des archives communales de la ville de Mâcon, particulièrement de la série GG (numéros 125, 126, 127, etc.), et de la série CC (du numéro 76 à 89 et du numéro 133 à 140). Qu’on nous permette ces indications pour ne pas fatiguer le lecteur par des renvois trop multipliés. Les faits simplement exposés parleront à leur manière ; et les conséquences, qui en ressortent, nous paraîtront peu en harmonie avec la conception que l’on se fait généralement de l’instruction primaire sous l’Ancien Régime.

Il y avait à Mâcon, de toute ancienneté, des écoles dont on peut suivre la trace depuis l’an 1369. Ces écoles sont celles que l’on appelait alors « petites escoles » ou escoles de grammaire ; et c’est dans le même siècle qu’on en trouve la mention dans la plupart de nos villes de France, à Paris, à Auxerre, etc. En 1369, selon les registres secrétariaux de Mâcon (série BB 3), la ville paye un « maistre d’escole » ; son nom, peu digne de figurer en tête de la liste de nos régents, est celui de maistre Baudet ; ses gages annuels sont de 6 livres.

Nos documents ne nous permettent pas de remonter plus haut. Rappelons seulement que, dans les siècles antérieurs, chaque église cathédrale avait son école, et devait, selon les Décrétales de Grégoire IX, et les prescriptions du Concile de Latran, pourvoir d’un bénéfice le maître chargé « d’enseigner gratuitement les clercs, et les autres étudiants pauvres. »

Dès le commencement du XVe siècle, en 1431, la ville de Mâcon a « deux maistres et recteurs des escoles ». L’un d’eux, maître Jacques Gabriel, reçoit « 30 livres pour une ânée de froment, et 60 livres pour une bote de vin, pour luy aider à tenir et gouverner les escoles. » Le local où elles se tiennent est une maison sise en Pontjeu (le Pont des Juifs), que la ville tient en location du curé de Flacé, au prix annuel de 50 sols. (Registre de Jehan Denys, secrétaire de la ville.)

Quelques années plus tard, en 1460, se présente un fait remarquable. Une place de régent étant vacante, le Bailli du Mâconnais, Louis de Chantemerle, y nomma « maistre Guillaume Boran qui avait quitté les escoles de Basgé » ; mais une assemblée de ville fut réunie, et il y fut conclu que « messire Guillaume Boran se pourvoiera ailleurs. (…) Que messire Jehan Guillet, maistre ès- arts, et bachelier en médecine, demourera pour régir les escoles de Mascon, avec messire Honoré Poncet ; qu’il est bien sufisant, bon grammairien, de bonne vie et mœurs pour enseigner les enfans. »

Ainsi les habitants maintenaient le candidat qu’ils avaient élus eux-mêmes, et excluaient celui du Bailli. Le puissant Bailli se désista de ses prétentions. En conséquence, dit encore cet acte, il fut conclu « que ledict régent maintenu se présentera à mon sieur le Chantre pour l’installer en ladicte rectorerie des escoles. »

Cet acte, que nous avons extrait d’un manuscrit précieux dû à Abel-Louis Laborier de Serrières, fils d’un conseiller au parlement des Dombes, nous révèle deux détails importants, savoir que les habitants de Mâcon avaient nomination de leurs recteurs d’écoles, et que le droit d’installation de ces recteurs était réservé au Chanoine chantre de la cathédrale. Le privilège des habitants est facile à comprendre, dans une ville qui avait ses franchises et libertés ; celui du chantre n’est pas moins facile à expliquer. Dès qu’il y eut, dans nos villes, des écoles distinctes de l’école épiscopale, l’évêque, responsable de la foi de son peuple et de l’enseignement qui lui était donné, délégua, soit à l’écolâtre de sa cathédrale, soit au chantre (ou précenteur), ses droits de surveillance sur ces écoles.

Pour enseigner, il fallut une licence d’enseigner, sorte de diplôme, délivrée après examen par le précenteur, ou par l’écolâtre. C’est ainsi que l’évêque se maintenait dans l’exercice d’un droit de surveillance inhérent à sa charge, comme les échevins et habitants se maintenaient eux-mêmes dans la possession de leur privilège, vis-à-vis de l’autorité civile. Rien de plus naturel et de plus sage L’enfant appartient alors et avant tout, à sa famille et à l’Eglise, qui sont auprès de lui les deux dépositaires responsables de ses destinées, et de l’autorité de Dieu sur lui. Nous parlons, bien entendu, d’une société catholique, comme était alors la société en France, l’Etat moderne tendant, lui, à se substituer d’abord à l’Eglise, puis à la famille, dans l’éducation de l’enfance.

Au XVIe siècle, les invasions des protestants ayant ruiné la maison d’école du Pontjeu, à Mâcon, les écoles furent installées dans les bâtiments de l’hôpital Saint-Jacques supprimé, qu’on répara et agrandit. Mais, en ce temps-là, le nombre des régents est augmenté ; en 1600, le principal, Pierre Morestel, doit tenir avec lui trois régents « cappables et de doctrine suffisante, pour y faire quatre classes ». En 1639, il y a « cinq classes » tenues par le principal, Pierre Millot, ancien recteur du collège de Bourg, et par quatre régents sous ses ordres.

Il est vrai qu’à ce moment, on commençait, dans ces écoles, à enseigner les principes du latin. Aussi, à côté d’elles, voit-on la ville entretenir et payer des écoles libres, tenues par des maîtres de grammaire et d’écriture, dont la concurrence provoque souvent les plaintes du principal. En 1585, par exemple, le recteur, Pierre Harson, se plaint de « plusieurs gens mécanicques et autres qui s’ingèrent d’enseigner la jeunesse en particulier, envoyant au collège gens des quelz ils n’espèrent aucun salaire ». En 1600, mêmes plaintes de son successeur ; ce qui n’empêche pas les échevins d’autoriser « un maistre écrivain » à tenir école « à condition qu’il se comportera modestement, et ne comectra chose qui soit de mauvais exemple, entretiendra sa femme et enfans, sans les laisser aller mendier. »

Enfin, en 1650, le collège de la ville était confié aux pères Jésuites, qui y eurent six classes, y compris celle de philosophie ; mais, malgré les frais d’entretien de cet établissement, qu’elle payait de ses deniers, la ville continua à entretenir et à payer des maîtres d’école, maîtres grammairiens et maîtres d’écriture ; en 1660, on en compte trois ; en 1676, il y en a jusqu’à quatre. Contentons-nous de ces indications sommaires sur le nombre et le développement toujours croissant de nos écoles. Et maintenant, disons un mot de ces régents anciens, de leur programme scolaire, et de leur enseignement.

Ces anciens « recteurs d’escoles », qui étaient indistinctement laïcs, clercs, ou même prêtres, portent souvent des titres qu’on s’étonne de trouver chez de simples pédagogues. En 1460, Jean Guillet, cité plus haut, est « maistre ès-arts, bachelier en médecine ». En 1602, Pierre Morestel, originaire de Tournus, est « bachelier en théologie ». En 1604, Arnaud de la Marque, qui lui succède à Mâcon, est « licencié en droit ». Enfin, en 1585, le recteur Harson fait valoir « la capacité et suffisance de ses deux régens, lesquelz sont pretz et appareillez de soubtenir telle dispute qu’il plaira leur présenter tant en grammaire que philosophie. »

Un règlement des échevins, dressé en 1620, va nous faire connaître le programme des études, et la gratuité de l’école pour les enfants pauvres. Ce règlement autorise le recteur Claude Janel à prendre « des abécédaires, 5 solz, de ceulx qui apprendront à lire et à escrire, 10 solz et non plus, de ceulx qui voudront apprendre l’arithmétique, 15 solz, et ne prendra rien de ceulx qui sont notoirement paouvres. » Ajoutons que quinze ans auparavant, le recteur déclarait déjà qu’il enseignait « trente paouvres enfans gratuitement ».

Pour stimuler l’émulation des élèves, il y a des exercices publics donnés par eux : ainsi, nous lisons que, vers 1636, les échevins allouent 24 livres de récompense au sieur Gaucher, premier régent, « tant pour ses peynes en l’action représentée en public par les escoliers, que pour luy donner subject de continuer le soin qu’il a d’instruire la jeunesse. » Signalons encore une particularité relative à ces anciens recteurs. Ils étaient peu stables en général, soit par suite de l’absence d’une organisation qui les maintint forcément à leur poste, soit qu’ils aimassent à promener leur science de ville en ville, et à chercher de meilleurs appointements.

On en dénombre ainsi sept qui se succédèrent à Mâcon dans les vingt dernières années du XVIe siècle. Tantôt ils viennent d’ailleurs offrir leurs services ; en 1460, c’est Guillaume Boran, qui a quitté les écoles de Bâgé ; en 1585 environ, c’est Jean Hunsmann, qui vient se proposer, en quittant les écoles de Paray ; en 1608, c’est François Clerc, recteur du collège de Tournus qu’on agrée ; en 1639, c’est Pierre Millot, ancien principal du collège de Bourg, qui est appelé à la direction du collège et des écoles de Maçon. D’autres fois, on arrête un recteur au passage, et on l’installe après informations : c’est ainsi qu’en 1578, Pierre Bissoines, passant avec sa femme, est retenu pour régir les écoles et on lui achète des meubles pour 57 livres. D’autres fois enfin, c’est un maître d’école qui passe, et auquel la ville accorde une aumône, et un viatique pour sa route, n’ayant pas besoin de ses services ; tant est grande la bienveillance des échevins pour ces hommes qui se dévouent à l’enseignement.

Ces maîtres d’école, nous l’avons dit, recevaient des rétributions scolaires, dont les échevins fixent exactement le chiffre, pour prévenir tout acte arbitraire. En outre, la ville leur paie des honoraires qui s’élevèrent graduellement. En 1369, les gages du recteur, à Maçon, sont de 6 livres ; en 1599, ceux du principal, Jean de Milleville, sont de 400 livres, pour lui et ses trois régents. Sur cette somme, 100 livres sont à la charge de la ville et les 300 autres, à la charge du chapitre de Saint-Vincent, qui fournit aux écoles, suivant une prescription du concile de Trente, une prébende dite préceptoriale. Cette prébende passa, dans la suite, au collège, et s’éleva de 300 à 500 livres. Il va sans dire que le droit d’installation continua toujours à être le droit exclusif du chanoine chantre, « auquel sa dignité cantonale, l’institution de la rectorerie en appartient », comme s’exprime un acte de 1588. L’Eglise surveillait donc l’enseignement, comme c’est son devoir chez les peuples chrétiens, mais elle n’étouffait pas l’instruction primaire, comme des écrivains prévenus ont voulu le dire.

Terminons par un mot sur l’instruction donnée aux jeunes filles. Assez ordinairement, paraît-il, les enfants des deux sexes étaient réunis sous le même maître ; parfois, la femme du recteur faisait l’école aux jeunes filles, et leur donnait des leçons de couture et d’ouvrages manuels. Vers 1605, nous voyons un certain Benoît Roussel, grammairien, adresser requête aux échevins de Mâcon, à l’effet d’obtenir la permission d’enseigner la jeunesse, « à lire, escrire, l’arithmétique, à jouer du luth, de la mandore, et autres perfections ; sa femme enseignera aux filles, en plusieurs sortes de poinctz d’esguille, et principalement en nuances ». On répondit au suppléant de se pourvoir ailleurs ; mais sa requête est précieuse, en raison des indications qu’elle renferme.

Enfin, pour répondre à un besoin spécial, au sujet de l’instruction des jeunes filles, l’ordre des Ursulines enseignantes faisait son apparition en France, dès la fin du XVIe siècle. En 1615, l’évêque de Mâcon, Gaspard Dinet, dota sa ville épiscopale d’un établissement de ce genre. Trois Ursulines furent appelées, et installées dans la maison de Balthazar de Rougemont Pierreclos, baron de Chandée, que ce généreux seigneur céda pour cet usage. Quinze ans après sa fondation, cette petite communauté d’Ursulines, qui ajoutait aux trois vœux de religion celui de se consacrer à l’enseignement, comptait 25 religieuses et, peu d’années plus tard, en 1633, elle fondait une nouvelle maison à Charlieu, ville du diocèse de Maçon.

En même temps, la supérieure des Bernardines de Vienne proposait aux échevins de Mâcon d’établir, aux frais de son Ordre, en leur ville, des religieuses suffisamment dotées, se chargeant d’élever des jeunes filles en qualité de pensionnaires. La ville refusa l’offre, comme on la voit un siècle plus tard, en 1711, refuser encore l’autorisation d’enseigner à des Frères de la Doctrine chrétienne ou de Saint-Joseph, que le chanoine de Berthet-Gorze avait introduits à Mâcon pour y tenir école.

Les étudiants de l’université affrontent l’Eglise et l’État

En 1221, les écoliers de l’Université de Paris, forts de leurs privilèges, se livrent à de répréhensibles excès que le gouvernement de Philippe-Auguste a grand-peine à réprimer. Semant la terreur dans les rues de la capitale, volant, violant, tuant, ils sont à l’origine de rixes sanglantes les opposant aux bourgeois et marchands qui obtiennent enfin de les chasser en province. De retour quelques années plus tard dans la capitale, ils y récidivent, mais se heurtent cette fois à l’inflexible reine Blanche de Castille. Les professeurs quittent Paris pour continuer leurs cours, en Angleterre pour certains…

Vers la fin du règne de Philippe-Auguste, les écoliers de l’Université se livraient à tous les excès, au grand déplaisir des bourgeois qui se confiaient bien bas, l’huis clos, le soir après le couvre-feu, que le roi, leur sire, avait été bien imprudent de donner de si grands privilèges à des mécréants qui passaient tout leur temps à faire le mal. Chaque jour on racontait de nouveaux méfaits de leur provenance. Non seulement ils enlevaient les femmes et les filles, ce qui eût pu être mis sur le compte de la jeunesse et de l’amour du plaisir, mais ils tuaient et volaient comme des larrons, ce qui les faisait descendre au rang des malfaiteurs vulgaires.

En 1221, l’évêque Guillaume de Seignelay fut obligé d’excommunier ceux qui marcheraient de jour ou de nuit dans les rues de Paris avec des armes. Ils se moquèrent de l’excommunication et continuèrent à effrayer par leurs mauvais coups les paisibles habitants de la capitale ; alors l’évêque fit mieux, il ordonna l’arrestation des plus mutins et chassa les autres de la ville. Ce ne fut toutefois pas sans peine qu’il eut raison d’eux, il fallut en venir aux mains et de rudes estafilades, de profondes balafres furent échangées à cette occasion. Ceux qui étaient chassés revinrent plus nombreux peut-être, et à coup sûr plus disposés que jamais à faire du tapage.

Mais les Parisiens, qui commençaient à se lasser de ces hôtes turbulents dont la présence était un véritable fléau pour tous, se promirent de ne pas se laisser molester davantage par les écoliers, et lorsque ceux-ci, rentrés dans la ville, crurent pouvoir reprendre leur train de vie passée, ils se trompèrent. Ils eurent en face d’eux des hommes résolus qui étaient bien décidés à leur faire payer cher leur premier acte agressif. Il ne tarda pas à se produire. L’un d’eux essaya de violenter la fille d’un tavernier, un coup de couteau lui troua la poitrine ; ses camarades voulurent le venger, le tavernier appela à l’aide, tous les marchands du voisinage accoururent à son secours. Le mot d’ordre était donné ; les bourgeois secouant pour cette fois leur pusillanimité habituelle, sortirent de chez eux armés de tout ce qui leur tomba sous la main et marchèrent contre leurs persécuteurs ordinaires.

De leur côté, les écoliers se voyant cernés, se groupèrent et essayèrent de tenir tête à l’orage. Alors ce fut une mêlée horrible, bâtons, dagues, poignards, épées, tout fut bon ; c’était le soir, les rues étaient sombres, mais la colère guidait les coups. Pendant plusieurs heures, on se chercha, on se battit corps à corps ; les taverniers, des pots à la main les cassaient sur la tête des écoliers, on faisait armes de tout. Trois cent vingt écoliers trouvèrent la mort dans cette bataille. Il s’agissait de faire disparaître autant que possible leurs cadavres. On les traîna jusque sur la berge et on en jeta autant qu’on put à l’eau. Il est inutile d’ajouter que les bourgeois avaient aussi perdu quelques-uns des leurs, mais leurs pertes étaient insignifiantes, à côté de celles éprouvées par les écoliers ; un grand nombre était blessé.

On s’étonnera sans doute qu’une bataille pareille eût pu se livrer dans les rues de Paris, sans que la force armée vînt s’interposer entre les combattants. Mais au Moyen Age, les rues de Paris, ruelles fangeuses, étroites, sans éclairage, étaient impraticables et on pouvait s’y retrancher comme dans un château fort et s’y barricader tout à l’aise. Tranquilles ils furent, les bourgeois et les écoliers qui s’entre-tuèrent, et le matin venu, quand on vit les flaques de sang mêlées aux mares d’eau stagnantes, les paquets de cheveux et les morceaux de cervelle écrasée sur la paille de la rue, que l’on ramassa, un poignard d’un côté, un bonnet de l’autre, on se demanda ce qui s’était passé.

Mais les bourgeois répondirent : « Ce sont les écoliers de Paris qui violaient nos filles, qui abusaient de nos femmes, et qui nous volaient le soir quand nous passions près d’eux, nous les avons tués ». Les maîtres des écoliers, se rendant auprès du pape pour lui demander justice contre une pareille hécatombe de clercs, arguèrent qu’il fallait bien que jeunesse se passe, ajoutant : « Ce n’est pas parce qu’un jeune homme un peu fougueux a voulu prouver sa virilité à une jeune fille que les marchands doivent tuer trois cent vingt de nos élèves. Sinon, mieux vaut fermer tout de suite l’Université ». Mais tout Paris soutenait les braves bourgeois qui avaient si bien tué les mauvais écoliers ; on ne put rien faire contre tout Paris. Les maîtres quittèrent la ville avec leurs écoliers, auxquels on interdit le séjour de la capitale et les écoles furent fermées.

Après la mort de Philippe-Auguste (1223), les écoliers étaient revenus. On espérait que la leçon qu’ils avaient reçue leur profiterait. Il n’en fut rien. Ils se trouvèrent de nouveau mêlés à une affaire qui dégénéra en rixe. L’Université qui jusqu’alors n’avait point eu de sceau particulier à son usage, et dont les actes étaient scellés par le chancelier de l’église Notre-Dame, voulut s’affranchir de cette sujétion et se fit faire un sceau. Les chanoines protestèrent et on convint de s’en rapporter au légat. Le légat instruit de l’affaire, prit le sceau, le brisa en présence de tous les assistants, et anathématisa d’avance ceux qui oseraient en faire faire un autre. Les docteurs de l’Université se contentèrent de murmurer.

Mais les écoliers qui ne laissaient jamais échapper une occasion de faire du tapage, s’attroupèrent et allèrent investir la maison du légat, en brisèrent les portes, et déjà ils se précipitaient sur lui pour le mettre en pièces, lorsqu’une compagnie de gens d’armes se présenta pour protéger l’infortuné légat. Mais les écoliers tenaient bon, et, furieux de voir leur proie leur échapper, ils tournèrent leur fureur contre les soldats et le sang coula encore.

Le légat sortit de Paris, excommuniant les écoliers et leurs maîtres qui les avaient amenés. Grand émoi dans l’Université. Enfin un mois plus tard, quatre-vingts docteurs ou maîtres ès arts de Paris se rendirent au concile de Bourges que présidait le légat et lui demandèrent de vouloir bien les décharger de l’excommunication prononcée par lui. Ce qu’ils obtinrent.

En 1229, la reine-mère Blanche de Castille dont l’administration éclairée et vigilante marqua son époque, sut quant à elle maintenir les étudiants qui abusaient de leurs privilèges pour troubler l’ordre du royaume. A la fin du carnaval, quelques écoliers de l’Université qui étaient allés se divertir le jour du mardi gras chez un cabaretier du faubourg Saint-Marcel, échauffés par le vin qu’ils avaient bu, engagèrent une discussion sur le prix de celui-ci lorsqu’il s’agit de payer la dépense. Prenant bientôt querelle avec le cabaretier, ils passèrent aux coups, et le malheureux eût été assommé s’il n’eût appelé ses voisins à son secours et que ceux-ci, tombant à l’improviste sur les écoliers, ne les eussent chassés du faubourg, en en blessant quelques-uns.

L’Université se composait alors de quarante-deux mille étudiants de tout âge ; car les hommes faits venaient y suivre des cours, et il s’en trouvait depuis l’âge de quinze ans, jusqu’à l’âge de cinquante ans. Le lendemain de la querelle qui avait eu lieu le lundi gras, les écoliers revinrent en force, ayant excité leurs compagnons à tirer vengeance de cette agression. Se répandant en troupe dans le faubourg et armés de bâton, ils fondirent sur la boutique du cabaretier, brisant tout, mettant tout à sac, puis ce bel exploit accompli, firent main basse sur tous les cabarets, enfonçant les portes, brisant les tonneaux, et ne jugeant leur vengeance satisfaite que lorsqu’ils eurent frappé tous les bourgeois qu’ils rencontrèrent, blessant les uns, tuant les autres, ne respectant ni l’âge ni le sexe.

Cette conduite inqualifiable souleva l’indignation générale et le doyen de Saint-Marcel alla se plaindre au légat qui fit parvenir ces plaintes à la reine régente et lui demanda justice contre les coupables. Poussée par le cardinal Frangipani, la reine déclara sèchement qu’elle donnait raison aux bourgeois contre les étudiants. Les rois n’avaient point encore de milice réglée, ils attachaient à leur service des hommes de bonne volonté qui, sous le nom de routiers, obéissaient, pour un temps, à celui qui voulait les employer ; mais ces routiers étaient pour la plupart des hommes sans aveu, des vagabonds, qui ne cherchaient que le pillage ; c’est à eux que Blanche confia le soin de la punition : elle leur avait fait donner l’ordre de « châtier les écoliers de l’Université ».

Comme il était assez difficile de les rechercher, les soldats se contentèrent de se diriger du côté des remparts et, rencontrant là des écoliers occupés à se divertir, les attaquèrent sans délai, sans s’enquérir de la part qu’ils pouvaient avoir prise dans l’échauffourée du matin, en blessant plusieurs, en tuant quelques-uns, parmi lesquels « un Flamand et un Normand de considération ». Ils ne s’en allèrent qu’après avoir dépouillé tous les autres.

Or, il se trouvait que ceux-ci, en congé pour les vacances du carnaval, n’avaient aucune connaissance de ce qui s’était passé au faubourg Saint-Marcel. Ce fut alors au tour de l’Université de jeter les hauts cris. Elle suspendit ses exercices et les professeurs représentèrent au légat qu’il n’était ni juste ni équitable que la faute de quelques écoliers coutât la vie à ceux qui en étaient tout à fait innocents. Le légat qui n’avait guère sujet d’aimer l’Université et les écoliers, depuis le jour où il avait failli devenir leur victime, ferma l’oreille à ces doléances, la reine ne leur fut pas plus favorable, et l’évêque de Paris refusa d’écouter les remontrances des professeurs.

L’Université était trop jalouse de ses privilèges pour laisser passer sans réparation un outrage aussi grand : elle déclara qu’elle ne resterait pas dans un lieu où ses écoliers n’étaient pas en sûreté et, une fois encore, maîtres et écoliers quittèrent Paris, recommençant leurs cours notamment à Angers, Orléans, Toulouse, Poitiers, certains parmi les docteurs y fondant des universités. Quelques-uns allèrent même jusqu’en Angleterre où Henri III les reçut avec l’empressement que l’on devine. Avant de quitter la capitale, les étudiants avaient fait circuler ces deux vers latins qui mirent le comble à la fureur du légat :

Heu morimur strati, vincti, mersi, spoliati Mentula legati nos facit isa pati Hélas ! nous mourons, on nous abat, on nous enchaîne, on nous noie, on nous dépouille. C’est la lubricité du légat qui nous vaut tous ces maux !

Le légat et l’évêque frappèrent alors d’excommunication tous ceux qui se permettraient de faire des bacheliers hors Paris, et les dominicains profitèrent de ces troubles pour fonder dans la capitale une chaire de théologie. Albert le Grand fut un des premiers dominicains qui y enseigna, et il eut pour disciple le célèbre saint Thomas. Deux années se passèrent de la sorte. Le départ des étudiants avait créé un grand vide dans Paris. Bien des gens les regrettèrent, en particulier les demoiselles oppressées par leur vertu et les femmes de bourgeois qui s’ennuyaient auprès de leurs maris. On en vint à accuser la reine de s’être montrée injuste envers les turbulents garçons, et le légat fut encore une fois l’objet de chansons cruelles.

On ne pouvait s’empêcher de regretter que les lettres et les sciences se trouvassent de la sorte exilées de Paris et le pape Grégoire IX écrivit à la reine et au roi qui rappelèrent l’Université et lui firent verser une somme d’argent en réparation de l’insulte qui leur avait été faite par les bourgeois ; et pour que ceux-ci n’abusassent pas de la nécessité dans laquelle se trouvaient les écoliers de loger chez eux, le prix de la location des chambres qu’ils pouvaient occuper fut tarifé.

Discipline dans les collèges d’autrefois et châtiments corporels

Les collégiens d’autrefois étaient, de tous les travailleurs de ce temps, les seuls qui ne fussent jamais assurés de jouir du repos hebdomadaire, la retenue du dimanche leur étant parfois infligée au titre de sévère punition. Une leçon mal sue, un devoir mal fait, une distraction à l’étude, et le mauvais élève se voyait consigné mais également fouetté. Il n’est pas jusqu’aux jeunes rois qui aient eu à subir ce moyen réputé infaillible à exciter le zèle au travail…

Chacun sait que le premier collège parisien fut créé au XIIIe siècle par Robert de Sorbon, chapelain de Saint-Louis, dans des bâtiments que le roi lui avait donnés pour cet usage, et qui se trouvaient situés en face du palais des Thermes, dans une rue qui portait un assez vilain nom : elle s’appelait rue Coupe-Gueule. C’est sur cet emplacement même que s’élève aujourd’hui la Sorbonne.

Robert de Sorbon avait fondé ce collège pour préserver les étudiants, déjà nombreux au Quartier Latin, des mauvaises fréquentations qu’ils y contractaient, et pour les arracher à l’exploitation dont ils étaient victimes de la part des gens qui les logeaient. Bientôt l’exemple donné par le chapelain porta ses fruits. D’autres collèges furent fondés par des évêques, par des prêtres.

Chacun de ces collèges abritait généralement des étudiants de même origine. Les étudiants du pays de Caux habitaient un collège fondé, en 1268, dans une maison de l’actuelle rue de la Harpe par Guillaume de Saône, trésorier de l’église de Rouen ; ceux des diocèses de Coutances, Evreux et Bayeux étaient réunis dans un asile créé par Raoul d’Harcourt, archidiacre des églises de Rouen et de Coutances. L’établissement deviendra le lycée Saint-Louis. Sur l’emplacement de la bibliothèque Sainte-Geneviève s’élevait le collège de Montaigu, fondé également par un prélat normand.

Bientôt, les écoliers de chaque région de France eurent leur collège : et il en fut de même pour les étudiants venus de l’étranger. Le collège d’Upsala réservé aux Suédois fut fondé en 1315 ; celui des Ecossais, habité uniquement par les jeunes gens de cette nation, ouvrit ses portes en 1323.

Une discipline des plus sévères régnait dans toutes ces maisons, t les écoliers y menaient une vie des plus rudes. Alfred Franklin, le savant bibliothécaire de la Bibliothèque Mazarine, qui a étudié la vie d’autrefois dans les écoles et collèges, nous en donne une idée, en résumant la règle du collège de Montaigu, un des plus terribles pour l’austérité de sa discipline.

« Les jeunes écoliers, dit-il, ne devaient jamais boire de vin ; un demi-hareng ou un œuf constituaient le menu invariable de leur repas. Les grands étaient mieux traités ; en raison de leur âge et du long travail exigé d’eux, la règle leur accordait : le tiers d’une pinte de vin, la trentième partie d’une livre de beurre, un plat composé de légumes communs cuits sans viande, un hareng ou deux œufs, et pour dessert un petit morceau de fromage. Le personnel entier, sans exception, faisait toujours maigre et observait tous les jeûnes prescrits par l’Eglise ».

Vous plaît-il de savoir quelle était généralement dans ces collèges, la distribution de la journée ? Voici. A 4 heures du matin, lever. Un élève de philosophie, chargé des fonctions d’éveilleur, parcourait les chambres, et, en hiver, y allumait les chandelles. De 5 à 6 heures, leçon. De 6 à 7 heures, premier repas composé d’un petit pain. De 7 à 8 heures, récréation. De 8 à 10 heures, leçons. De 10 à 11 heures, discussion et argumentation. A 11 heures, dîner accompagné d’une lecture de la Bible ou de la Vie des Saints. Le chapelain disait le Benedicite et les Grâces, auxquels il ajoutait une exhortation pieuse. Le principal prenait ensuite la parole, adressait les éloges ou les blâmes aux élèves, annonçait les punitions, les corrections méritées la veille.

De midi à 2 heures, révision des leçons, travaux divers. De 2 à 3 heures, récréation. De 3 à 5 heures, leçon. De 5 à 6 heures, discussion et argumentation. A 6 heures, souper. A 6 heures 12, examen du travail de la journée. A 7 heures 1/2, complies. A 8 heures en hiver, à 9 heures en été, coucher.

C’étaient là, comme vous voyez, des journées bien remplies. Les élèves n’avaient jamais un jour entier de repos. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, on les menait en promenade l’après-midi. Généralement, c’était au Pré-aux-Clercs qu’ils allaient se divertir à toutes sortes de jeux. Quant aux jours de fêtes, ils se passaient en exercices de dévotion. Les vacances, qui ne s’appelaient par alors les vacances, mais les Vendanges, avaient lieu au mois de septembre. C’est la seule époque où les jeunes gens pouvaient retourner dans leurs familles. Ils demeuraient au collège tout le reste de l’année.

Ce régime en vigueur aux premiers âges de l’Université, ne s’adoucit pas dans les siècles qui suivirent. Au milieu du XVIe siècle, un jeune gentilhomme, Henri de Mesmes, est élève du collège de Toulouse. « Nous étions, écrit-il, debout à quatre heures, et, ayant prié Dieu, allions à cinq heures aux estudes, nos gros livres sous le bras, nos écritoires et nos chandeliers à la main. Nous oyions toutes les lectures jusqu’à dix heures sonnées, sans nulle intermission ; puis venions dîner.

« Après dîner, nous lisions, par forme de jeu, Sophocles ou Aristophanus ou Euripides, et quelquefois Demosthènes, Cicero, Virgilius, Horatius. A une heure aux estudes ; à cinq, au logis, à répéter et voir dans nos livres les lieux [les passages] allégués, jusqu’après six. Puis, nous soupions et lisions en grec ou en latin ». Avouez que ce jeune étudiant ne perdait guère son temps. Mais aussi, comme il était savant ! A douze ans, il récitait Homère par cœur d’un bout à l’autre et faisait très facilement les vers latins et les vers grecs.

Ces procédés d’éducation devaient épuiser rapidement les enfants faibles, mais ils faisaient de véritables savants de ceux qui étaient assez forts pour en supporter la fatigue. La plupart s’y pliaient, d’ailleurs, avec enthousiasme. Jamais la fièvre de savoir ne suscita plus d’ardeurs que chez les écoliers du temps de la Renaissance. Quant à ceux qui s’y montraient réfractaires et qui témoignaient d’un esprit d’indiscipline, les maîtres avaient un moyen infaillible pour exciter leur zèle et pour les rendre sages et attentifs à leurs leçons.

Ce moyen, c’était le fouet. Le fouet fut l’élément indispensable de la discipline dans l’éducation du temps passé. On trouve le témoignage de son importance jusque dans les sculptures symboliques des églises. Il y a, à la cathédrale de Chartres, dans les voussures d’une porte, une figure de la Grammaire, représentée par une femme qui tient, dans sa main droite, une verge et dans sa gauche un livre. Deux écoliers sont accroupis à ses pieds : l’un étudie, l’autre tend la main pour recevoir une correction.

Le fouet

Le fouet

Le confesseur de la reine Marguerite, dans son récit du Quinzième Miracle de Saint-Louis, écrit : « Les enfanz sont batus aux escoles quand ils ne sçavent leurs leçons. » Et il ajoute que « le roi lui-même avait tous jours son mestre qui li enseignoit letres, et le batoit aucunes fois pour li enseigner cause de decepline. » Cette règle de discipline n’épargnait pas plus les fils et filles de princes que les enfants des roturiers.

Marguerite de Valois assure dans ses Mémoires que si elle a bien appris le latin en son enfance, c’est que ses précepteurs ne lui ont jamais épargné le fouet. On sait ce qu’en pensait Henri IV. Il déclarait avoir été fort fouetté dans son enfance et s’en être bien trouvé. Et il voulait que son fils fût fouetté de même.

« Je me plains de vous, écrivait-il le 14 novembre 1607 à Mme de Montglat, gouvernante du Dauphin, je me plains de vous de ce que vous ne m’avés pas mandé que vous aviés fouetté mon fils ; car je veulx et vous commande de le fouetter toutes les fois qu’il fera l’opiniastre ou quelque chose de mal, saichant bien par moy-mesme qu’il n’y a rien au monde qui luy face plus de profict que cela, ce que je recognois par expérience m’avoir profité ; car, estant de son aae, j’ay esté fort fouetté. C’est pourquoy je veulx que vous le faciés et que vous luy faciés entendre »

Conformément au vœu paternel, le futur Louis XIII fut maintes et maintes fois fouetté. Lisez le Journal tenu par Héroard, son médecin, et vous verrez qu’en son enfance il fut fouetté presque aussi souvent que purgé ou saigné. Il était déjà monté sur le trône qu’on le fouettait encore. Le 15 mai 1610, il est proclamé roi ; le 17 octobre, il est sacré à Reims. Cela ne l’empêche pas d’être encore fouetté le 10 mars 611, pour s’être opiniâtré contre M. de Souvré, son gouverneur.

Louis XIV fut fouetté ; le régent fut fouetté. Sa mère, la princesse Palatine, écrivait en 1710 : « Quand mon fils était petit, je ne lui ai jamais donné de soufflets, mais je l’ai fouetté si fort qu’il s’en souvient encore. »

Alors qu’on fouettait ainsi délibérément les princes, les princes et jusqu’aux jeunes têtes couronnées, comment eût-on épargné le fouet aux enfants des écoles et aux jeunes gens des collèges ? A la vérité, on ne le leur épargnait guère. Il y avait même, dans le personnel des collèges, un fonctionnaire spécial chargé d’appliquer le fouet aux élèves. A la fin du XVIIIe siècle, un certain Chevallier émargeait sur la liste du personnel du collège Mazarin pour la somme de 150 livres, avec le titre de « frotteur de la Bibliothèque et Correcteur. »

Il paraît même que les correcteurs n’y allaient pas toujours de main morte, car, dès le XVIe siècle, des protestations s’élèvent contre les brutalités dont les enfants sont parfois victimes dans les collèges. Rabelais s’en fait l’écho au livre premier de Gargantua. Ponocrates parlant à Grandgousier de ce collège de Montaigu où sévissait la discipline la plus rude de tous les collèges de la capitale, lui dit : « Si j’estois roy de Paris, je mettrois le feu dedans et ferois brusler et principal et regens qui endurent ceste inhumanité devant leurs yeux esre exercée. »

Montaigne élève la même protestation : « Vous n’y oyez, dit-il en parlant des collèges, que cris, et d’enfans suppliciez et de maistres enivrez en leur colère, les guidant d’une trogne effroyable, les mains armées de fouets ». Le roi donnait une bourse au collège de Navarre ; mais croyez-vous que cette bourse était attribuée à un écolier ? Pas du tout : on l’employait « en achapt de verges pour la discipline scolastique. »

Ces traditions, qui remontaient au début de l’Université, se conservèrent intactes jusqu’à la Révolution. Mercier s’en indigne dans sont Tableau de Paris qui vit le jour en 1782. « On tourmente l’aimable enfance, écrit-il, on lui inflige des châtiments journaliers. La faiblesse de cet âge ne devrait-elle pas intéresser en sa faveur ? Pénétrons dans l’intérieur de ces écoles. On y voit couler des pleurs sur des joues enfantines ; on y entend des sanglots et des gémissements ; on y voit des pédagogues dont l’aspect seul inspire l’effroi, armés de fouets et de férules, traitant avec inhumanité le premier âge de la vie ».

Cependant, les humanistes, les maîtres de la pédagogie, n’osent pas encore réprouver complètement le châtiment du fouet. Le bon Rollin, dans son Traité des Etudes, reconnaît qu’il a « quelque chose d’indécent, de bas et de servile », et qu’appliqué hors de saison ou sans mesure, il fait plus de mal que de bien ; mais il s’empresse d’ajouter que sa pensée n’est point qu’il faille y renoncer.

« Je n’ai garde, dit-il, de condamner en général le châtiment des verges. Je conclu que cette punition peut être employée, mais qu’elle ne doit l’être que rarement et pour des fautes importantes. Il en est de ces châtiments comme des remèdes violents qu’on emploie dans les maladies extrêmes. Ils purgent, mais ils altèrent le tempérament et usent les organes. Une âme menée par la crainte en est toujours plus faible ».

Quant à tous les autres genres de pensums, quant aux retenues, aux consignes, au séquestre, aux privations de sorties, bien des années devaient passer encore avant qu’on songeât à en diminuer les excès.

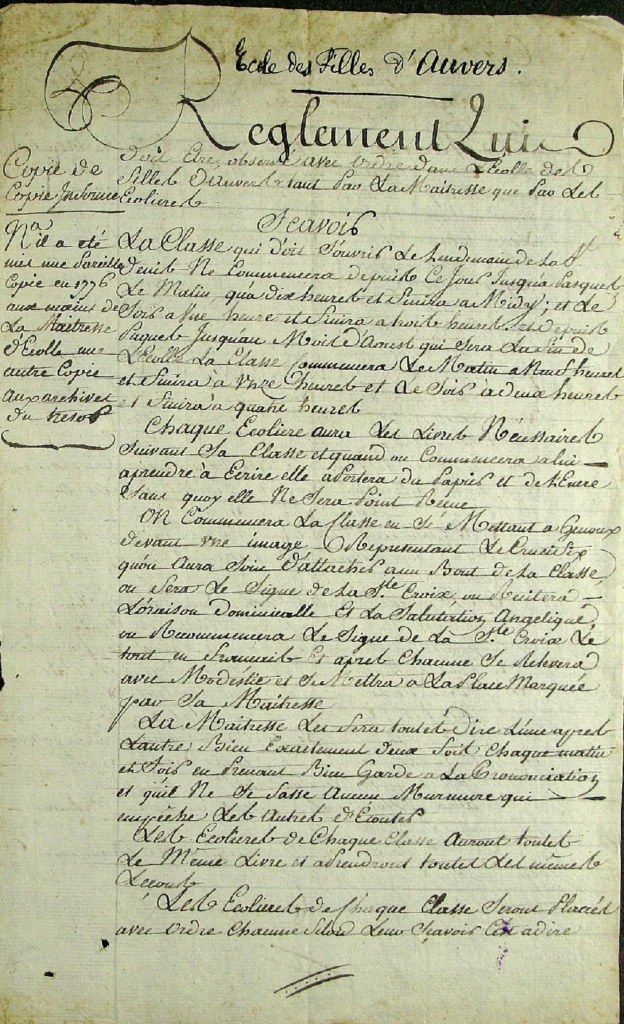

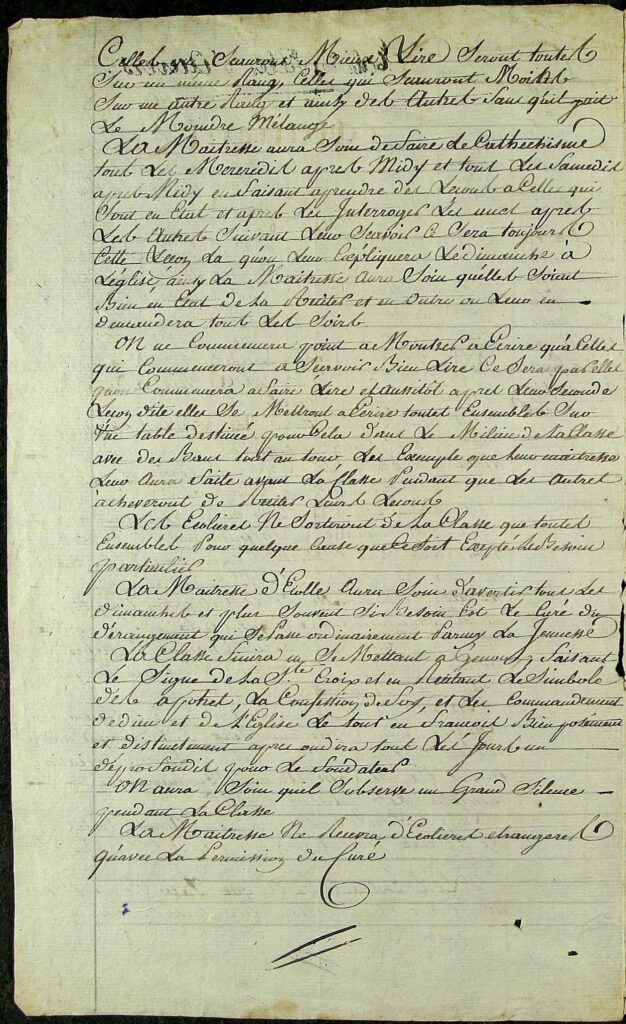

Le maître d’école d’Abraham Bosse, estampe de 1638

Le maître d’école d’Abraham Bosse, estampe de 1638

Règlement qui doit être observé avec ordre dans l’école des filles d’Auvers tant par la Maitresse que par les écolières (Auvers, 1776)

Copie du règlement remis en 1776 entre les mains de la maîtresse d’école d’Auvers pour établir l’ordre dans l’école de charité, fondée en 1741, et fixer la pédagogie.

Sources : Service éducatif des archives départementales de la Manche – Mai-Juin 2016 – 2J 2581

Au XVIIIe siècle, les petites écoles ont une existence aléatoire, souvent éphémère, selon la bonne volonté des communautés d’habitants et des donateurs. Des écoles de charité, gratuites, sont comme celle d’Auvers fondées par des bienfaiteurs qui s’ingèrent dans le recrutement des enseignants et le fonctionnement scolaire.

Une école de filles avait été fondée à Auvers (bailliage secondaire de Carentan, canton actuel de Carentan-Sainte-Mère-Église, Manche) en juin 1741 par Jules-Joseph de Sainte-Marie, chevalier, seigneur et patron d’Auvers, qui pour ce faire donna deux vergées et trois cents livres de rente. Il fit également construire une « maison convenable avec cour et jardin pour y loger deux filles » ; deux filles de la Charité appelées soeurs grises. En 1765, l’archidiacre note que l’école des filles « se tient fort mal. On nous en a rendu des témoignages peu satisfaisants. Nous ordonnons à la dite maîtresse d’y apporter plus de zèle et plus d’exactitude ; sans quoi, si dans notre prochaine visite nous ne voyons pas qu’elle se soit corrigée, nous serons obligé de la destituer » [voir Éclairages]. C’est dans ce contexte que le règlement

Transcription (l’orthographe a été respectée)

Ecole des filles d’Auvers

Règlement qui doit être observé avec ordre dans l’école des filles d’Auvers tant par la Maitresse que par les écolières

Na :Il a été mis une pareille copie en 1776 aux mains de la maitresse d’école et une autre copie versée aux archives du trésor de la paroisse.

Scavoir

La classe qui doit s’ouvrir le lendemain de la St Denis ne commencera depuis ce jour jusqu’à Pasques le matin qu’a dix heures et finira à Midy ; et le soir a une heure et finira à trois heures, et depuis Pâques jusqu’au mois d’aoust qui sera la fin de l’écolle la classe commencera le matin a neuf heures et finira à onze heures et le soir à deux heures et finira à quatre heures.

Chaque écolière aura les livres nécessaires suivant la classe et quand on commencera à lui apprendre à écrire celle aportera du papier et de l’encre sans quoy elle ne sera point reçue

On commencera la classe en se mettant a genou devant une image représentant le Crucifix qu’on aura soin d’attacher au bout de la classe, on fera le signe de la Ste Croix, on récitera l’oraison dominicale et la Salutation angélique, on recommencera le signe de la Ste Croix, le tout en français et après chacune se relèvera avec modestie et se mettra à sa place marquée par la maitresse.

La maitresse les fera toutes dire l’une après l’autre bien exactement deux fois chaque matin et soir en prenant bien garde a la prononciation et qu’il ne se fasse aucun murmure qui empêche les autres d’écouter.

Les écolières de chaque classe auront toutes le même livre et aprendront toutes les mêmes leçons.

Les écolières de chaque classe seront placées avec ordre chacune selon leur sçavoir cest adire celles qui sauront mieux lire seront toutes sur un même rang, celles qui sauront moins sur un autre rang et ainsy des autres sans qu’il y ait le moindre mélange.

La maitresse aura soin de faire le catéchisme tous les mercredis après midy et tous les samedis après midy en faisant apprendre des leçons a celles qui sont en état et après les interroger les unes après les autres suivant leur sçavoir ce sera toujours cette leçon là qu’on leur expliquera le dimanche à l’église, ainsy le maîtresse aura soin qu’elles soient en état de la réciter et en outre on leur le demandera tous les soirs.

On ne commencera point à montrer à écrire qu’à celles qui commenceront a sçavoir bien lire. Ce sera par elles qu’on commencera a faire lire et aussitôt après leur seconde leçon dite, elles se mettront à écrire toutes ensemble sur une table destinée pour cela dans le milieu de la classe avec des bancs tout autour, les exemples que leur maîtresse leur aura faite avant sa classe, pendant que les autres achèveront de réciter leurs leçons.

Les écolières ne sortiront de la classe que toutes ensembles, pour quelque cause que ce soit excepté le besoin particulier.

La maitresse d’écolle aura soin d’avertir tous les dimanches et plus souvent si besoin est le curé du dérangement qui se passe ordinairement parmy la jeunesse.

La classe finira en se mettant a genoux, faisant le signe de la Ste Croix et en récitant le Simbole des apôtres, la Confession de Soy, et des commandements de Dieu et de l’Église le tout en français, bien posément et distinctement, après on dira tous les jours un deprofondis pour le fondateur.

On aura soin qu’il s’observe un grand silence pendant la classe.

La maîtresse ne recevra d’écolières étrangères qu’avec la permission du curé.

Règlement page 1

Règlement page 2

Règlement page 2

L’enseignement avant 1789 : une organisation reposant sur

l’initiative privée et les pouvoirs locaux

Avant de vouloir instaurer le principe énoncé par Robespierre et Danton selon lequel « les enfants appartiennent à la république avant d’appartenir à leurs parents », la Révolution trouva en 1789 la France pourvue d’un vaste système d’enseignement public avec, en haut de l’échelle de nombreuses universités, au centre des centaines de collèges, et au-dessous de ces derniers des milliers de petites écoles qui « ne coûtaient rien au Trésor, presque rien au contribuable, très peu aux parents », contrairement à l’idée tenace qu’on avait sous l’Ancien régime maintenu à dessein le peuple dans une ignorance complète

En 1789, dans son Nouveau plan d’éducation pour toutes les classes de citoyens, l’avocat et professeur de langue anglais à l’École royale de Marine établie à Vannes, rapporte qu’au XVIIIe siècle l’instruction secondaire est tellement répandue, que de tous côtés des réclamations s’élèvent contre ce « torrent d’éducation qui entraîne tout, qui submerge les chaumières et dépeuple les campagnes. » C’est un cri général contre le « trop grand nombre des collèges » ; les parlementaires, les philosophes sont les premiers à le faire entendre.

« Pourquoi cette fureur d’apprendre le latin et les langues ? » s’écrie en 1763 Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, procureur-général du roi au parlement de Bretagne qui plaide en faveur d’une place centrale accordée aux sciences et à l’histoire en vue de former un citoyen utile à l’État. « N’y a-t-il pas trop d’écrivains, trop d’académies, trop de collèges ? Il n’y a jamais eu tant d’étudiants… Le peuple même veut étudier. Des laboureurs, des artisans envoient leurs enfants dans les collèges des petites villes où il en coûte peu pour vivre. »

Un autre parlementaire, le président Rolland, tout en déclarant que « l’éducation ne peut être trop répandue », que « chaque classe de citoyens » doit être « à portée » de recevoir « l’éducation qui lui est propre », signale, à son tour, comme un danger l’extrême multiplicité des collèges, qu’il voudrait voir remplacés, au moins en partie, par de simples pédagogies. « N’y a-t-il aucun inconvénient, ajoute-t-il, à laisser subsister cette multitude de collèges qui se sont établis successivement dans les petites villes du royaume et jusque dans les bourgades ?… Les collèges de plein exercice sont trop multipliés. » Et le président Rolland citait à ce sujet la réclamation suivante de la municipalité de Thouars : « Il s’est élevé depuis quelque temps un cri général contre la multiplicité des collèges… Le gouvernement a été persuadé que la culture des terres en souffrait et qu’une ambition mal entendue des pères de famille enlevait à l’agriculture et au commerce d’excellents laboureurs et de bons artistes… Ce jugement est presque universel. »

Après les parlementaires, les philosophes. Diderot se plaint que tant d’enfants sortis de leur condition soient voués « à l’inutilité, à l’oisiveté et au libertinage. » Mercier, dans son Tableau de Paris (1782), écrit de son côté : « Les collèges de plein exercice répandent dans le monde une foule de scribes qui n’ont que leur plume pour toute ressource et qui portent partout leur indigence et leur inaptitude à des travaux fructueux (…) N’est-il pas ridicule et déplorable de voir des boutiquiers, des artisans, des domestiques même, vouloir élever leurs enfants ainsi que le font les premiers citoyens, se repaître d’une profession imaginaire pour leurs enfants, et répéter imbécilement d’après le régent de sixième : Oh ! le latin conduit à tout ! — On les accoutume à faire plus de cas d’un livre que d’une charrue, d’un marteau. »

Les hommes politiques parlent ici comme les philosophes et les magistrats. L’intendant de Flandre écrit, le 22 septembre 1768, au contrôleur général des finances : « Je suis bien éloigné de croire que ce soit un bien pour l’État d’ouvrir des collèges aux enfants de la campagne ; la plupart ne deviennent que des sujets médiocres, qui, après avoir épuisé leur famille pour activer leurs études, n’en profitent que pour augmenter le nombre des religieux mendiants, beaucoup moins utiles à l’État que de bons ouvriers ou laboureurs » (Histoire de l’enseignement secondaire dans le Pas-de-Calais, par Gustave de Hauteclocque).

L’Université de Paris elle-même ne tient pas un autre langage. Dans les différents mémoires qu’elle adresse au Parlement, elle rappelle que la France « a besoin de soldats, de laboureurs, d’artisans », que d’ailleurs, « au moyen de la multiplicité des collèges, il y a à la vérité plus d’étudiants, mais moins de savoir. »

Chose remarquable, ces plaintes contre la trop grande diffusion de l’instruction ne viennent pas du clergé ; l’Église y demeure étrangère. Aussi bien, s’il y a ici un coupable, c’est elle, car cette multiplicité des collèges est son œuvre, et non celle des particuliers ou de l’État. C’est elle qui les a presque tous fondés et qui sait y appeler et y retenir les élèves. À un certain moment, les élèves fréquentant le collège de Clermont, devenu plus tard le collège Louis-le-Grand, étaient au nombre de près de 3000. En province, le collège de Billom, en Auvergne, comptait jusqu’à 2000 élèves ; celui des Oratoriens de Nantes en eut jusqu’à 1200 ; celui de la Flèche en renfermait 1300.

Dans tous ces établissements, à très peu d’exceptions près, l’éducation était gratuite. La libéralité faite par le Régent à l’Université de Paris, sur le produit des messageries royales, lui permit de donner l’instruction gratuite dans tous ses établissements de plein exercice, ce que les jésuites avaient toujours fait dans leur collège Louis-le-Grand. La royauté poussait aussi à la gratuité en province. Les lettres patentes données aux collèges, par exemple pour le collège de Montpellier en 1765, portaient : « L’enseignement sera gratuit. »

Cette gratuité, du reste, n’était point une charge pour le budget, et les contribuables n’avaient nullement à en souffrir ; elle était due à la généreuse piété des fidèles, aux fondations de bourses, aux riches dotations dont l’Église était la dispensatrice. « Quand on parcourt en détail, dit l’abbé Augustin Sicard (1844-1931), le relevé des revenus des collèges avant la Révolution, on s’aperçoit que le plus clair des fondations venait des gens d’église, d’union de bénéfices, etc. » Et il ajoute un peu plus loin : « La gratuité était dans les idées et dans les mœurs avant la Révolution. Les fondateurs assuraient aux maisons d’éducation des revenus soit importants, soit modestes, un établissement n’étant pas censé fondé tant qu’il n’était pas doté. »

Si quelques esprits voyaient avec peine cette large gratuité et la signalaient comme un péril, c’étaient précisément ceux qui étaient imbus des idées révolutionnaires et qui déjà les propageaient. En 1789, un homme qui, à peu d’années de là, siégera sur les bancs de la Convention, Pierre Daunou (1761-1840), écrivait en 1789 dans le Journal encyclopédique : « On a décerné de magnifiques éloges à ceux qui ont contribué à rendre gratuite l’éducation des collèges. Cette gratuité n’est sûrement pas sans danger, et je n’en aperçois pas moins dans le nombre si multiplié des collèges qui existent en France. »

On le voit, point n’était besoin de bouleverser la France, d’instituer la guillotine, de verser des torrents de sang, pour tirer le pays de l’ignorance et pour répandre l’instruction.

Dira-t-on que, si les collèges étaient nombreux, l’éducation y était mauvaise et l’instruction médiocre ? Ici encore les faits répondent et leur témoignage est irrécusable. Que l’on compare le Journal officiel de 1887 au Moniteur de 1789, les débats de notre Chambre des députés à ceux de l’Assemblée constituante. Si sévère que l’on puisse être pour les erreurs et les illusions des hommes de 1789, force est bien de reconnaître que ni le talent ni l’éloquence n’étaient rares sur les bancs du tiers état, du clergé ou de la noblesse, et qu’il ne vint jamais à Mirabeau l’idée de traiter ses collègues de sous-vétérinaires. Lorsque les Constituants disparurent pour faire place aux députés de la Législative, il se trouva que la France avait encore une réserve, un second ban d’hommes de talent, et qu’après les Mirabeau, les Maury, les Cazalès, les Malouet, les Sieyès, les Boisgelin, les Talleyrand, les Chapelier, les Merlin, les Thouret, les Meunier, les Clermont-Tonnerre, il y avait les Vergniaud, les Guadet, les Vaublanc, les Brissot, les Girardin, les Isnard, les Gensonné.

Insistera-t-on ? Reprochera-t-on à l’enseignement d’avant 1789 ses méthodes surannées, la part trop grande accordée à la rhétorique, la part trop large faite au latin et au grec ? Voici l’avis du moraliste et essayiste Joseph Joubert (1754-1824) — nommé en 1808 inspecteur général de l’Université — sur ce qu’était l’enseignement secondaire avant la Révolution. Dans une lettre à l’écrivain Louis de Fontanes (1757-1821) du 8 juin 1809, il écrivait au grand maître de l’Université impériale : « Regrettons nos anciens collèges, c’étaient véritablement de petites universités élémentaires. On y recevait une première éducation très complète, puisqu’on en sortait capable de devenir, par ses propres efforts et par ses seules forces, tout ce que la nation voulait. La philosophie et les mathématiques, dont on fait tant de bruit, y avaient des chaires ; l’histoire, la géographie et les autres connaissances dont on parle tant, y tenaient leur place, non pas en relief et avec fracas comme aujourd’hui, mais, pour ainsi dire, en secret et en enfoncement. Elles étaient fondues, insinuées et transmises avec les autres enseignements. On les goûtait et on emportait le désir de les apprendre ; on les apprend aujourd’hui, et on part avec le désir de les oublier. Pour me servir d’une métaphore musicale, on faisait résonner la touche de toutes les dispositions, on déterminait tous les esprits à se connaître et tous les talents à éclore.