Sommaire

ToggleSanctions pénales d’autrefois

La question, en usage dès le Moyen Âge et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, est une forme d’interrogatoire accompagnée de tortures.

Maintenue par l’ordonnance de 1670, la question voit néanmoins son utilité procédurale remise en cause. La diatribe de Voltaire contre l’affaire Calas en 1763 porte le dernier coup de boutoir à une pratique vilipendée et tombée peu à peu en désuétude au cours du siècle.

La question préparatoire, pour faire avouer le crime, est supprimée en 1780 et la question préalable, pour faire dénoncer les complices juste avant l’exécution du condamné, est abolie dans le cadre de la réforme de mai 1788 dont les parlements refusent l’enregistrement. La question est définitivement supprimée par le décret des 8-9 octobre 1789.

Sanctions pénales au Moyen Age, question ordinaire ou extraordinaire

Durant les premiers siècles du Moyen Age chacun se rendait justice à soi-même : le fils tuait le meurtrier de son père, et, à défaut de fils, le, plus proche parent de la victime était son vengeur. Il y avait guerre entre les familles jusqu’à ce que le sang de l’agresseur eût été répandu. Il faut attendre le règne de Saint-Louis pour l’établissement de sanctions pénales empreintes d’un peu plus d’ « humanité », cependant que les aveux sont obtenus par la célèbre « question »…

La vengeance privée était le point de départ de la pénalité ; mais la cupidité des barbares ne tarda pas à introduire une habitude nouvelle, celle du rachat de la vengeance, et bientôt cette habitude devint une règle. Les Francs Saliens et Ripuaires formulèrent par écrit leurs coutumes, et le tarif de la plus légère offense, comme du plus grand crime, fut fixé.

Afin de contraindre le coupable à payer le prix du sang ou du dommage, l’autorité publique intervint : elle le força à donner la composition (wehrgeld) à l’offensé et enjoignit à celui-ci de la recevoir ; mais, en même temps, elle exigea de l’offenseur une certaine somme pour prix de la paix (fredum, fried) qu’elle lui accordait. Deux crimes seulement étaient considérés comme irrémissibles : la trahison et la lâcheté ; le traître était pendu et le lâche noyé.

Il arriva, cependant, un moment où l’on sentit qu’un crime privé portait atteinte à l’ordre social ; alors apparut la peine véritable. D’abord elle fut cruelle et même horrible ; le juge prenait fait et cause pour la victime et tirait vengeance du coupable. L’arbitraire le plus effrayant régna longtemps dans la pénalité, non seulement à cause de la grossièreté des mœurs et de l’ignorance générale, mais par suite des innombrables juridictions.

Saint Louis, frappé du dénuement de législation pénale dans lequel se trouvait son royaume, attribua une peine déterminée à chaque espèce de crime ou de délit, et adoucit, en outre, certains supplices. Toutefois, si l’on consulte ses Établissements, on est surpris de la rigueur de la pénalité. Ainsi, d’après ce code, on pendait les faux-monnayeurs, les meurtriers, les ravisseurs, les traîtres, les voleurs de grand chemin ; leurs cadavres étaient ensuite traînés par les rues, leurs biens confisqués, leur maison démolie et leurs terres ravagées.

On arrachait les yeux à ceux qui volaient dans les églises ; on brûlait vifs les hérétiques, les sorciers, les magiciens, les femmes criminelles ou coupables de vol. On coupait l’oreille pour un larcin de menus objets ; on perçait au fer rouge la langue des blasphémateurs. Et pourtant la législation du saint roi était un progrès sur le passé.

En abordant le sanglant domaine de la pénalité au Moyen Age, il faut d’abord parler de la question, qui pouvait être, selon les expressions consacrées, ou préparatoire ou préalable : préparatoire, quand elle avait pour but d’arracher à l’accusé l’aveu de son crime ou celui de ses complices ; préalable, quand elle constituait une aggravation de peine, que le condamné devait subir préalablement à l’exécution. capitale. On la qualifiait aussi ordinaire ou extraordinaire, suivant la durée ou la violence des tortures à infliger aux patients. Dans certains cas, la question durait cinq et six heures consécutives ; d’autres fois, elle ne dépassait guère une heure.

Hippolyte de Marsilli, docte jurisconsulte de Bologne, qui vivait au commencement du quinzième siècle, mentionne quatorze manières de donner la gehenne ou question. La compression des membres par des instruments spéciaux ou seulement avec des cordes ; l’injection d’eau, de vinaigre ou d’huile, dans le corps de l’accusé ; l’application de la poix bouillante ; la suppression totale des aliments et des boissons, tels étaient les procédés qu’on employait le plus fréquemment.

D’autres moyens, plus ou moins usités, selon le caprice du magistrat et aussi celui du bourreau, se faisaient remarquer par leur atroce singularité comme lorsqu’il s’agissait de placer sous les aisselles des œufs brûlants ; d’introduire entre cuir et chair des dés à jouer ; d’attacher des bougies allumées aux doigts, qui se consumaient en même temps que la cire ; de faire tomber de l’eau, goutte à goutte, d’une grande hauteur sur le creux de l’estomac, ou encore, et c’était là une torture indicible, disent les vieux criminalistes, d’arroser les pieds d’eau salée pour les faire lécher par des chèvres.

Du reste, .chaque pays avait des usages particuliers dans la manière de donner la question. En France aussi, la question différait selon les provinces, ou plutôt selon les parlements. Par exemple, en Bretagne, on approchait graduellement d’un brasier ardent le patient lié sur une chaise de fer ; en Normandie, on lui serrait un pouce dans un étau pour la question ordinaire, et les deux pouces pour l’extraordinaire. A Autun, après avoir fait chausser à l’accusé des espèces de hautes bottines de cuir spongieux, on le liait sur une table, qu’on approchait d’un grand feu, et l’on versait sur les bottines une quantité d’eau bouillante qui pénétrait le cuir et décomposait, en les calcinant, les chairs et même les os de la victime soumise à cette effroyable opération.

A Orléans, pour la question ordinaire, l’accusé étant mis à moitié nu, on lui liait avec force les deux mains derrière le dos, après avoir assujetti entre elles une clef de fer ; ensuite, au moyen d’une corde fixée à cette clef, on suspendait à une certaine hauteur le misérable, qui portait à son pied droit un poids de 180 livres. Pour la question extraordinaire, qui prenait alors le nom d’estrapade, on élevait, avec un treuil, jusqu’au plafond de la salle, le patient, dont les pieds étaient chargés d’un poids de 250 livres, pour le laisser brusquement retomber plusieurs fois de suite presque au niveau du sol, ce qui ne manquait jamais de lui disloquer bras et jambes. A Avignon, la question ordinaire consistait à suspendre l’accusé, par les poignets, avec de lourds boulets de fer à chaque pied.

Dans la question extraordinaire, fort usitée en Italie, sous le nom de veille, on étendait le corps de l’accusé à l’aide de cordes attachées à chacun des quatre membres, lesquelles correspondaient à autant de panneaux scellés au mur, et on ne lui donnait pour point d’appui que la pointe d’un poteau taillé en diamant, sur laquelle portait à vif l’extrémité inférieure de l’échine (apophyse du coccyx). Un médecin et un chirurgien étaient toujours là, tâtant le pouls aux artères temporales du patient, pour juger du moment où il ne pourrait plus supporter la douleur. Ce moment venu, on le détachait, on le ranimait par des fomentations chaudes, on lui administrait des fortifiants, et, dès qu’il avait repris ses sens avec un peu de forces, il était remis à la question, qui se prolongeait de la sorte pendant six heures consécutives.

A Paris, on donna longtemps la question par l’eau ; c’était à la fois la plus intolérable et la moins dangereuse pour le patient. Celui qui devait la subir était, comme pour la question précédente, attaché et soutenu en l’air par les quatre membres, jusqu’à ce que son corps fût bien étendu. On lui passait alors un tréteau sous les reins et, à l’aide d’une corne formant entonnoir, pendant qu’on lui serrait le nez avec la main pour le contraindre d’avaler, on lui versait lentement dans !a bouche quatre coquemars d’eau (environ 9 litres) pour la question ordinaire, et le double pour l’extraordinaire. L’exécution terminée, le patient était détaché « et mené chauffer dans la cuisine », dit un vieux texte.

Dans la suite, on employa de préférence les brodequins. Pour ce genre de tourment, on plaçait l’accusé assis sur un banc massif, et, après lui avoir fixé de fortes planchettes en dehors et en dedans de chaque jambe, on lui liait les deux jambes ensemble avec de grosses cordes ; puis on faisait entrer, à coups de maillet, entre les planchettes qui séparaient les deux jambes quatre coins en bois pour la question ordinaire, huit pour la question extraordinaire.

Il n’était pas rare, dans ce dernier cas, que les os des jambes éclatassent et que la moelle en jaillît. Quant aux véritables brodequins, dont souvent on se contentait de faire usage dans la question ordinaire, c’étaient des espèces de bas en parchemin, dans lesquels la jambe entrait assez aisément lorsqu’on les avait mouillés, mais qui, une fois qu’on les approchait du feu, en se rétrécissant, causaient des douleurs insupportables au porteur de ces « chaussures d’angoisse ».

A la question préparatoire présidait le tourmenteur juré, qu’il ne faut pas confondre avec le bourreau. Il faisait la dépense et les préparatifs nécessaires pour l’exécution par le feu ; il fournissait aussi le sac, les demi-lances ferrées sur lesquelles on exposait les têtes, les échelles du gibet, les chaînes de fer, etc.

Quel que fût, en somme, le mode employé pour donner la question, l’accusé, avant d’y être appliqué, devait être resté huit ou dix heures sans manger. Damhoudère, dans son fameux livre technique, intitulé Practique et Enchiridion des causes criminelles (1544), recommande, en outre, de raser entièrement tout le poil des accusés qui doivent être mis à la question, dans la crainte qu’ils ne portent sur eux quelque talisman propre à les rendre inaccessibles à la douleur corporelle.

Le même auteur donne encore pour règle, lorsqu’il y a plusieurs personnes « à mettre sur le banc », pour un même fait, de commencer par celles dont on peut espérer de tirer plus facilement une révélation ; ainsi, par exemple, quand un homme et une femme doivent subir la question l’un après l’autre, la femme sera tourmentée la première, comme étant plus faible et débile ; s’il s’agit du père et du fils, on torturera le fils en présence du père, « qui craint naturellement plus pour son enfant que pour soi-même ». On voit que les juges étaient experts dans l’art d’allier les tortures morales aux tourments physiques.

La coutume barbare de la torture fut à plusieurs reprises condamnée par l’Église. Dès l’an 866, on lit, dans la lettre du pape Nicolas Ier aux Bulgares, que leur usage de mettre à la torture les accusés est contraire à la loi divine comme à la loi humaine ; « car, dit-il, l’aveu doit être volontaire et non forcé. Par la torture un innocent peut souffrir à l’excès sans faire aucun aveu, et en ce cas quel crime pour le juge ! ou bien, vaincu par la douleur, il s’avouera coupable quoiqu’il ne le soit pas, ce qui charge le juge d’une iniquité non moins grande. »

Après avoir enduré la question préalable, dont les diverses opérations étaient accomplies par des tourmenteurs ou exécuteurs spéciaux, le condamné à mort était enfin livré au maistre des haultes œuvres, c’est-à-dire au bourreau, à qui revenait exclusivement la mission de faire passer les coupables de vie à trépas.

Question préalable et préparatoire : usages du temps jadis appliqués pour les crimes capitaux

Employée à l’égard des accusés déjà condamnés à mort ou pour obtenir la révélation de leurs complices, la question préalable, après laquelle l’exécution avait immédiatement lieu, fut abolie en France par la déclaration du 1er mai 1788, la question préparatoire, qui avait lieu au cours du procès pour les crimes capitaux, ayant quant à elle été supprimée en vertu de la déclaration du 24 août 1780

On avait recours à la question préparatoire pour compléter la conviction de l’accusé, lorsque les autres preuves n’étaient pas suffisantes pour asseoir la condamnation. Ordinairement elle était prononcée sans réserves de preuves, ce qui signifiait que si l’accusé n’avouait rien, il était renvoyé absous.

Mais les juges pouvaient l’ordonner avec réserves de preuves, indiciis manentibus ; dans ce cas, quoique l’accusé n’avouât rien, il pouvait être condamné à toutes sortes de peines pécuniaires ou afflictives (comme aux galères perpétuelles), excepté à la peine de mort (ordonnance de 1670, titre XIX) ; de sorte que, sous l’ancienne législation, la culpabilité du patient était, dans ce cas, considérée tout à la fois comme insuffisamment démontrée, puisque l’on employait la question pour avoir l’aveu de l’accusé, et comme suffisamment prouvée, puisque une condamnation perpétuelle pouvait s’ensuivre. Aussi voit-on l’ordonnance de 1670, titre XIX, article 1, et titre XXV, article 13, présenter la question en même temps comme un simple moyen d’instruction et comme une peine afflictive.

La question préparatoire et la question préalable se divisaient en ordinaire et extraordinaire, suivant la durée ou la violence du tourment ; mais il était rare que l’on n’employât que l’ordinaire. La durée de la question était d’environ une heure un quart ; souvent elle dépassait de beaucoup cette limite. Damiens y fut laissé pendant deux heures un quart, relate Dumont dans son Style criminel (1778). Quel que fût le genre de la question, on avait soin que l’accusé, avant de la subir, eût été huit ou dix heures sans manger, écrite Jousse dans le tome 2 de son Commentaire.

L’information se composait de trois interrogatoires. Le premier avait lieu sur la sellette, avant que l’accusé fût lié ; le second pendant les tourments, et le troisième sur le matelas, où l’on plaçait l’accusé après la question. Au commencement de chacun d’eux, le juge devait faire prêter à l’accusé le serment de dire la vérité, précaution extrêmement utile.

Les formes prescrites par l’ordonnance de 1670, toutes sévères qu’elles fussent, n’approchaient pas cependant de celles de l’ordonnance de 1539, due au célèbre chancelier Poyet. Alors, un accusé pouvait, par exemple, sur de simples indices, être appliqué plusieurs fois à la question pour le même fait.

Les moyens employés pour donner la question variaient suivant les parlements et même suivant les localités. Dans le ressort de Paris, dont le bailliage de Reims faisait partie, il y avait deux sortes de questions, l’une à l’eau par extension, l’autre aux brodequins. La première avait été d’abord la plus usitée ; on employait la seconde surtout pendant l’hiver ou à l’égard des accusés d’une faible constitution.

Pour donner la question à l’eau, on faisait asseoir l’accusé sur une espèce de tabouret de pierre ; on lui attachait les poignets à deux anneaux de fer, distants l’un de l’autre, tenant au mur derrière lui, et les deux pieds à deux autres anneaux, fixés au plancher devant lui. On tendait toutes les cordes avec force, et, lorsque le corps du patient commençait à ne plus s’étendre, on lui passait un tréteau de deux pieds de haut sous les reins ; puis on tendait encore les cordes jusqu’à ce que le corps fût bien en extension. Alors le questionnaire, aidé d’un homme qui tenait une corne de bœuf creuse, prenait le nez de l’accusé, et le lui serrant pour le contraindre d’avaler, versait de l’eau dans la corne et en faisait avaler au patient quatre coquemars, de deux pintes et demie chacun, pour la question ordinaire, et quatre coquemars de plus pour l’extraordinaire, avec le grand tréteau de trois pieds et demi (Mémoire instructif pour faire donner la torture, etc., joint à un arrêt du Parlement de Paris, du 18 juillet 1697 ; Muyart, Lois criminelles).

Pour donner la question aux brodequins, qui était, sur la fin, la plus usitée, on faisait asseoir le criminel et, après lui avoir attaché les bras, on lui plaçait, des deux côtés de chaque jambe posée d’aplomb, deux planches, l’une en dedans et l’autre en dehors, que l’on serrait en les liant sous le genou et au-dessus de la cheville. Ensuite on liait les jambes ensemble avec de pareilles cordes, placées aux mêmes endroits. On frappait alors des coins de bois entre les deux planches, au milieu des genoux et entre les chevilles. La question ordinaire était de quatre coins, et l’extraordinaire de huit, explique Muyart dans Lois criminelles. Cette question était aussi usitée dans le Poitou (Hubert, Pratique judiciaire, 1627), dans le Parlement de Dauphiné, etc.

Au bailliage d’Orléans, l’usage était, pour la question ordinaire, de mettre une clé de fer entre les revers des deux mains du condamné, liées avec force l’une sur l’autre, derrière le dos ; et, avec un câble passé dans une poulie pendante au plancher, on élevait à un pied de terre le condamné, portant un poids de 180 livres attaché au pied droit. Pour l’extraordinaire, on le levait jusqu’au plancher avec un poids de 250 livres, et on lui donnait trois secousses en forme d’estrapade, en sorte que ceux qui y étaient appliqués y perdaient presque tous connaissance. Cette rigueur paraissant excessive, le Parlement de Paris ordonna, par arrêt du 18 janvier 1697, que les officiers du bailliage donneraient la question à l’eau, ou par les brodequins, suivant qu’ils le jugeraient à propos. (Serpillon, Code criminel, 1767, tome II).

Ce mode était aussi usité dans le Gâtinois, à une époque un peu plus ancienne. Lorsque le patient était enlevé en l’air, ses bras, liés derrière son dos, tournaient par le poids, à l’envers sur ses épaules, et lorsqu’il était descendu, il fallait les lui redresser (Coilard , les Procédures civiles et criminelles, 1585).

Au bailliage d’Autun ( Parlement de Dijon), l’usage était d’attacher l’accusé sur une table à roulettes, d’un demi-pied de haut seulement, et percée de trous, où passaient les cordes qui liaient le patient, nu en chemise, par les bras, les jambes, les cuisses et le corps, de façon à ne pouvoir remuer. On lui mettait auparavant des espèces de brodequins ou de bottines, qui lui enveloppaient les pieds et les jambes jusqu’aux genoux. Ces brodequins étaient de mauvais cuir spongieux, appelé baudrier. Le questionnaire faisait rouler la table à un pied de distance d’un grand feu de bois et de charbon ; il avait auprès de lui, dans une chaudière sur un trépied, douze pintes d’huile bouillante ; avec un bassin il versait de cette huile sur les jambes et les pieds de l’accusé : l’huile pénétrait au travers de ce mauvais cuir spongieux ; les jambes et surtout les pieds du patient en étaient brûlés et même en partie calcinés. Les interrogatoires ne pouvant être que très longs à rédiger, le supplice durait ordinairement deux heures ou une heure et demie suivant le nombre des crimes, parce que le patient, plus occupé de ses douleurs que de ses réponses, jurait et s’emportait pendant le supplice.

Dans son Code criminel, Serpillon, à qui nous empruntons ces détails, ajoute : « Je n’ai vu donner cette question que deux fois, l’une par mon prédécesseur à un nommé Dévelai, de la paroisse de Broie. La table ayant été approchée trop près du feu, la flamme courut aux brodequins, au moyen de l’huile répandue sur le carreau ; le patient perdit connaissance ; ses jambes furent si fort brûlées, qu’il fallut les couper l’une et l’autre. Les interrogatoires n’ayant par conséquent pu être finis, l’accusé fut renvoyé. Il a vécu plus de trente ans après, sans pieds et même sans jambes.

« Il y a environ vingt-cinq ans que nous fûmes encore forcés de condamner à la question préparatoire le nommé Auribant, de la province de Planché, en Nivernais, accusé de dix ou douze crimes, la plupart des assassinats de grand chemin, sans qu’il y en eût un seul parfaitement prouvé. Je pris toutes les précautions possibles pour prévenir l’inconvénient où était tombé mon prédécesseur ; je veillai, surtout, à ce que le chariot ne fût pas approché trop près du feu ; mais le grand nombre des crimes sur lesquels les interrogatoires devaient porter les fit encore durer plus de deux heures. Les tourments furent si grands, que les cris continuels du patient l’empêchaient d’entendre et de répondre. Il était cependant si robuste qu’il soutint le supplice sans rien avouer, même après qu’il fut détaché ; ainsi il fut aussi renvoyé. Il eut les doigts des deux pieds si fort calcinés, qu’il s’en arracha, le même jour, les os avec des tenailles. »

Au Parlement de Besançon, la question ordinaire était une espèce d’estrapade : l’accusé était, comme à Orléans, élevé en l’air avec une corde attachée à ses mains liées derrière le dos. Pour l’extraordinaire on suspendait à ses orteils un gros poids de fer ou de pierre, et, pour mieux lui faire sentir la douleur, on lui donnait différentes secousses d’un bâton, dont on frappait sur la corde. (Muyart, Institutes, etc. 1757 ; Jousse, Justice criminelle, 1771, tome II).

Au Parlement de Bretagne, on donnait la question au feu, en approchant du feu, les jambes nues du patient assis et attaché sur une chaise de fer, ce qui se faisait par degrés.

Au Parlement de Rouen, on serrait le pouce ou un autre doigt ou une jambe de l’accusé, avec une machine de fer ou valet ; on lui serrait les deux pouces pour la question extraordinaire. Suivant Bruneau (Observations sur les matières criminelles, 1715), on élevait de plus, par ce moyen, l’accusé en l’air. Quelque variés que puissent paraître les divers genres de tortures usitées dans le petit nombre de juridictions dont nous venons de parler, il paraît qu’avant l’ordonnance de 1670, les espèces de tourments l’étaient encore davantage.

« En diverses provinces, dit Lebrun (Procès civil et criminel, 1624), les juges se servent d’autres divers « instruments, comme de viotes, de l’eau pour l’avalement de la serviette, de vinaigre, de l’huile instillée par le gosier, de poix ardente, des œufs cuits en la braise et appliqués sous les aisselles ; quelques-uns de froid intolérable, de la faim, de la soif occasionnée par la manduction de viandes extrêmement salées données à l’accusé sans aucun breuvage. Autres, par les doigts serrés étroitement ou en extrémité, ou dans le chien d’une arquebuse ou pistolet, ou liés de petites cordelettes ou ficelles, entre divers petits bâtons qu’ils nomment grésillons, etc. Mais le tout dépend de l’ordonnance du juge, suivant l’exigence des cas, gravité du délit et qualité de l’accusé. »

On voit dans Jean Millœus (Praxis criminis persequendi, 1541), comment se donnait alors la question à Toulouse. C’était une espèce d’extension ; le patient avait les mains attachées derrière le dos ; deux hommes, avec des bâtons, tordaient la corde qui liait les mains pour les serrer davantage ; à ses pieds était suspendue une pierre énorme ; une autre corde, passée sous son aisselle droite, servait à élever le patient en l’air au moyen d’une poulie et d’un treuil.

Lebrun (Procès civil et criminel) raconte que les accusés, surtout les voleurs de profession, avaient des ruses pour se garantir de la douleur ; qu’ils mangeaient du savon, lequel a la force de stupéfier les nerfs, mais que le remède était de leur faire boire du vin. Papon (Recueil d’arrêts notables, 1608) place au nombre des indices qui peuvent déterminer à appliquer un accusé à la question, celui-ci : « Un jeune homme, accusé d’assassinat, fut présenté au corps du défunt, qui était mort, il y avait quinze ou seize heures : et, devant tous, la plaie fut vue jeter et pousser sang. »

A la fin du XVIIIe siècle, la plupart des criminalistes, et des plus savants, défendaient avec opiniâtreté l’usage de la torture. « Plusieurs auteurs distingués, dit Jousse, ont écrit contre l’usage de la question et surtout de la question préparatoire… Néanmoins, cet usage a prévalu chez la plupart des nations, surtout en Europe, et l’on peut même autoriser cet usage par de bonnes raisons, fondées non seulement sur l’intérêt public, mais encore sur l’équité. En effet, on ne condamne jamais un accusé à la question, à moins qu’il n’y ait contre lui des preuves considérables ; ainsi on ne lui fait point d’injustice en lui imposant cette espèce de peine, et il y aurait une plus grande injustice à le renvoyer absous ou impuni, au préjudice de ces preuves.

« Quant à la question préalable, poursuit Jousse, on ne peut douter qu’elle ne soit très utile, et qu’on n’en tire un grand bien pour la société civile. D’ailleurs, toutes les raisons apportées contre l’usage de la question préparatoire, cessent ici d’avoir lieu, puisque l’accusé étant condamné à mort, n’a aucun motif pour cacher la vérité, et que, d’ailleurs, il n’y a pas grand ménagement à garder à l’égard d’un corps confisqué et qui va être exécuté. »

Quelques autres raffinements au XVIe siècle!

C’est à partir du XVIe siècle qu’on se mit à chercher et à ajouter des raffinements aux supplices ; pendant les deux siècles précédents, la pénalité s’était quelque peu adoucie, on la rendit féroce. Les exécutions étaient de natures diverses : les unes qu’on pouvait appeler exécutions simples, les autres qui étaient mêlées de peines compliquées.

Les exécutions simples consistaient dans la privation de la vie : s’il s’agissait d’une personne noble, on lui tranchait la tête ; s’il s’agissait d’une personne de roture, on employait la strangulation au moyen d’une corde attachée à une potence. On était condamné à la potence pour un très grand nombre de cas ; citons-en quelques-uns : vol avec effraction, vol domestique, pour meurtre, infanticide, incendie, viol, rapt, contrebande avec attroupement, fausse monnaie, libelles diffamatoires, coups et blessures ayant fait perdre la vie. De Pastoret a énuméré cent quinze cas où la peine de mort était prononcée tant par les tribunaux que par les conseils de guerre.

Dans l’étendue du parlement de Paris, il y avait deux sortes de questions : la question ordinaire et la question extraordinaire à l’eau et aux brodequins. Dans d’autres parlements, il s’en donnait de plusieurs sortes, comme les mèches allumées entre les doigts, des poids aux pieds élevés en l’air, par les bras derrière le dos, etc. Concernant la question dite à l’eau, la plus ou moins grande quantité de liquide qu’on faisait avaler à l’accusé faisait la différence de la question ordinaire à l’extraordinaire. Quand on avait lu à l’accusé la sentence qui le condamnait à subir la question, on le faisait asseoir sur une espèce de tabouret de pierre ; on lui attachait les poignets à deux anneaux de fer, distants l’un de l’autre, derrière son dos ; puis les deux pieds à deux autres anneaux qui tenaient à un autre mur devant lui ; on tendait toutes les cordes avec force ; et lorsque son corps commençait à ne plus pouvoir s’étendre, on lui passait un tréteau sous les reins, ensuite on tendait encore les cordes jusqu’à ce que le corps fût bien en extension.

Le questionnaire, homme destiné par sa charge à cette triste besogne, tenait d’une main une corne de bœuf creuse, de l’autre il versait de l’eau dans la corne et en faisait avaler au criminel quatre pintes pour la question ordinaire et huit pintes pour l’extraordinaire. Un chirurgien tenait le pouls du patient et faisait arrêter pour un instant, suivant qu’il le sentait faiblir. Pendant ces intervalles, on interrogeait le patient pour obtenir de lui des révélations.

Les brodequins

La question dite des brodequins se donnait plus rarement que la question par l’eau, parce qu’elle pouvait estropier le patient. On ne donnait guère cette question qu’aux accusés de grands crimes et dont la condamnation paraissait inévitable : on cherchait, au moyen de la torture des brodequins, à en obtenir des éclaircissements ou des aveux. Voici comment on procédait :

On faisait asseoir le patient, on lui attachait les bras, on lui faisait tenir les jambes à plomb, puis on lui plaçait le long des deux côtés de chaque jambe deux planches, une en dedans et une en dehors ; on les serrait contre les jambes ; on les liait sous le genou et au-dessus de la cheville du pied ; ensuite, ayant placé les jambes près l’une de l’autre, on les liait toutes deux ensemble avec des cordes pareilles placées aux mêmes endroits ; puis on frappait des coins de bois dans les deux planches placées en dedans entre les genoux, et par en bas entre les deux pieds : ces coins serraient les planches de chaque jambe, de façon à faire craquer les os. La question ordinaire était de quatre coins, l’extraordinaire de huit. On condamnait certains criminels à être pendus et brûlés ; on les pendait d’abord, puis on les descendait de la potence pour être placés sur un bûcher et brûlés.

Enfin, dans les crimes horribles ou capitaux, on assemblait plusieurs supplices : 1° la question ordinaire et extraordinaire ; 2° l’amende honorable ; 3° quelquefois le poing coupé, ou les deux poings coupés, ou la langue coupée ou percée. Le dernier supplice consistait à être pendu, roué ou écartelé, brûlé. Le criminel condamné à être écartelé était démembré par quatre chevaux qu’on attachait à son corps au moyen de liens, et qu’on lançait en sens divers. Ce supplice était très rare. On l’appliquait pour crime de lèse-majesté au premier chef. Damiens, Ravaillac, Jean Chatel ont été écartelés. Le criminel condamné, soit à la potence, soit à avoir la tête tranchée, était conduit devant la porte de l’église où il venait faire amende honorable, ou au lieu même du supplice qu’il allait subir. Les supplices simples pouvaient avoir des aggravations de peines que nous allons indiquer.

Poing coupé

On faisait mettre le patient à genoux, puis on le forçait à mettre la main à plat sur un billot haut d’un pied ou environ, et d’un coup de hachette ou couperet, le bourreau lui faisait sauter la main et lui mettait tout de suite le moignon dans un sac rempli de son, qu’il liait à cause du sang.

Langue coupée

L’exécuteur la coupait avec un couteau.

Langue percée

Il la perçait avec un fer rouge, pointu ou à froid, suivant l’arrêt.

Les criminels condamnés au même supplice étaient conduits ensemble au lieu du supplice ; le plus coupable, ou celui qui était réputé tel, était exécuté le premier. On lisait au condamné son arrêt en sortant de la prison ; voici comment on le menait au lieu du supplice : on lui passait une corde avec un nœud coulant qui lui entourait le milieu de l’avant-bras ; on conduisait cette corde par derrière le dos, à l’autre avant-bras ; l’ayant entouré, on ramenait la corde au premier, de là au second, et on l’arrêtait. Par ce moyen elle se trouvait double derrière le dos et aux deux avant-bras ; préalablement il avait toujours les deux mains liées ensemble.

Quand il s’agissait d’un criminel qu’on allait pendre, on le faisait monter dans la charrette de l’exécuteur. Il était assis sur une planche de traverse, le dos tourné au cheval, et l’exécuteur derrière. Arrivé à la potence, où était appuyée et liée une échelle, le bourreau montait le premier à reculons, et aidait, au moyen des cordes, le criminel à monter de même. Le confesseur montait ensuite du bon sens. Pendant qu’il exhortait le patient, l’exécuteur attachait les tourtouses (cordes) au bras de la potence, et, lorsque le confesseur commençait à descendre, le bourreau, d’un coup de genou et aidé du pied, faisait quitter l’échelle au patient qui se trouvait suspendu en l’air ; les nœuds coulants des tourtouses lui serraient le cou ; alors l’exécuteur, se tenant des mains au bras de la potence, montait sur les mains liées du patient, et à force de coups de genou dans l’estomac et de secousses, il terminait le supplice par la mort.

Couper la tête

On coupait la tête, ainsi que nous l’avons dit plus haut, aux gentilshommes. Pour ce supplice, on élevait un échafaud en planches de dix à douze pieds en carré et de cinq à six pieds de haut. On amenait le patient au pied de l’échafaud ; quand il l’avait gravi, on lui ôtait son habit, il restait en chemise et le cou découvert ; on lui liait les mains par-devant, il se mettait à genoux, et on lui coupait les cheveux ; on lui faisait ensuite mettre la tête sur un billot, haut de huit pouces environ, placé sur l’échafaud ; le confesseur alors se retirait et l’exécuteur, armé d’un sabre lui abattait la tête, presque toujours d’un seul coup ; s’il la manquait, il achevait de la couper sur le billot à coups de hache.

Quand on faisait trancher la tête en un parlement, on emportait la tête où le crime avait été commis, alors même que ce fût hors du parlement, et c’est pour cela que la tête du complice de Biron fut portée à Rennes. « M. de Montbar, dit Scaliger, en a été en peine et l’est encore, car on pense qu’il en soit la cause ; mais c’est la coutume. Feu ma mère, voyant le bourreau porter un sac, demanda ce que c’étoit. Il répondit, en riant, que c’étoit deux prunes ; elle les voulut voir ; il tira des têtes qu’il portoit de Toulouse, chacun en son lieu où le mal fait avait été commis, quoi vu, elle évanouit grosse de moi ». Ces têtes étaient ensuite exposées pendant certain temps en place publique.

Il y avait, dans les cas de crimes énormes, des criminels qui étaient condamnés à être roués ou rompus. Tous les arrêts qui condamnaient les criminels à être rompus, disaient toujours qu’ils seraient rompus vifs : mais le plus souvent les juges mettaient un retentum au bas, qui disait, ou qu’ils endureraient un ou deux coups vifs, ou qu’ils seraient étranglés au bout de plus ou moins d’heures. Quand on lisait l’arrêt aux criminels, on ne leur lisait jamais le retentum : il n’y avait que le bourreau qui en avait communication.

On condamnait aussi au supplice du feu pour certains crimes, tels qu’hérésie, magie, sortilèges. Pour l’exécution, on plantait au lieu du supplice un poteau de sept à huit pieds de haut, autour duquel on construisait un bûcher en carré, composé alternativement de fagots, de bûches et de paille : on plaçait aussi autour du bas du poteau un rang de fagots et un second de bûches. On laissait à ce bûcher un intervalle pour arriver à ce poteau ; on élevait le bûcher à peu près jusqu’à la hauteur de la tête du patient. On l’amenait ensuite au pied du bûcher ; là, on le déshabillait, on lui mettait une chemise soufrée, on le faisait monter sur les rangs de fagots de bois qui étaient au bas du poteau. Là, tournant le dos au poteau, on lui attachait le cou avec une corde, le milieu du corps avec une chaîne de fer, et les pieds avec une corde : ces trois liens entouraient le patient et le poteau ; ensuite on finissait la construction du bûcher, en bouchant avec bois, fagots et paille, l’endroit par lequel il était entré, de telle sorte qu’on ne le voyait plus, puis on mettait le feu au bûcher.

Quelquefois, pour éviter au patient de trop longues souffrances, l’exécuteur des hautes œuvres, au moment où on mettait le feu au bûcher, plaçait un croc de fer, ayant la pointe tournée vers le cœur, de telle sorte qu’en poussant ce croc, on donnait promptement la mort au condamné.

Châtiments du vieux temps

Voici deux modes de châtiments très singuliers d’autrefois.

Le premier est appelé la Chemise d’ivrogne. Un baril était défoncé d’un côté et percé de trous où le délinquant passait sa tête et ses deux mains ; son corps, jusqu’aux genoux, était emprisonné à la place du vin qui lui avait fait commettre sa faute, et on le promenait, ainsi accoutré, dans les rues de la ville, plus ou moins longtemps, suivant que son ivrognerie avait été plus ou moins bruyante ou offensive.

Quant au second instrument de punition, beaucoup plus cruel est cité par le capitaine Grose dans le second volume des » Antiquités militaires « . Appelé la Pirouette, c’était une grande cage de fer placée verticalement sur deux pivots, et exposée dans les carrefours et dans les camps. On y enfermait surtout les querelleurs et les vivandières (ce sont elles qui procurent aux soldats de quoi améliorer l’ordinaire) . Tout passant pouvait faire tourner la cage. Les vertiges, les maux d’estomac, et quelquefois la mort, étaient les conséquences de ce supplice, qui a quelque rapport avec l’ancien pilori.

Pilori

Le pilori est un signe de haute justice qui ne sert pas à mettre à mort. Il est également appelé échelle patibulaire, à ne pas confondre avec les fourches patibulaires et les signes patibulaires. Utilisé depuis le Moyen Âge, il était un droit seigneurial, parfois un simple poteau que le seigneur faisait planter sur la place du village pour signifier qu’il avait le droit de justice sur ce fief. L’exposition publique est une peine afflictive et infamante d’Ancien Régime, plus grave que le blâme et l’amende honorable, mais moins que le fouet, la mutilation, les galères, le bannissement et la question. Le pilori proprement dit était une structure pivotante en lanterne pouvant contenir un ou plusieurs hommes généralement agenouillés. L’ échelle de justice était simple poteau ou une échelle de bois munie d’une plateforme d’exposition. Les seigneurs haut-justiciers ne pouvaient avoir de pilori dans les localités où le roi avait le sien. Dans celles-ci, ils ne pouvaient avoir qu’une échelle de justice.

Il a été exprimé deux opinions sur l’origine de ce mot : l’une, qui le fait venir de pilier, et l’autre, de Puits Lori

Dans le livre X de ses Antiquités de Paris, Sauval écrit : « Dans un contrat de l’année 1295, le Pilori s’appelle Puteus dictus Lori. De là on apprend que Pilori est un nom corrompu et tiré de Puits Lori et de Puits de Lori, ou d’une personne nommée Lori ; et que ce gibet a été fait à la place ou aux environs de ce Puits, et en a pris le nom. »

Laquelle doit inspirer le plus de confiance ? Pilori vient-il de Puits Lori ? Quoique cette origine ait semblé à beaucoup plus naturelle que l’autre, deux raisons plaident en faveur de la première hypothèse :

Le pilori érigé au Moyen Age sur la Place des Halles à Paris, et démoli pendant la Révolution

française. Gravure de 1840 d’Émile Rouargue d’après un dessin d’Adolphe Rouargue

Tout d’abord, si Puits Lori était réellement l’étymologie de pilori, ce dernier n’aurait jamais dû se trouver écrit par deux l, tandis qu’on le rencontre sous les formes pellori, pillorit, pillory, comme on le voit dans ces exemples : « Li maires et li juré le doivent jugier, et, lui convencu, feront mettre el pellori » (Tailliar, Recueil d’actes). « Et fut mis en un pïllorit tout nuef, qu’on li fist emi la cauchie [chaussée] de Lille » (Chronique de Rains). « Le suppliant prit une cotelle [robe] à usaige de femme avec unes manches et un pillory de toile » (Dictionnaire de Du Cange, au mot Pilloriacum).

Ensuite, dans tous les exemples anciens que le dictionnaire de Littré fournit de puits, il n’en est aucun qui ne renferme ui, ce qui semble indiquer que ce mot s’est toujours prononcé comme il se prononce actuellement, fait dont il résulte que pilori ne peut avoir été formé, par corruption, de Puits Lori.

Pilori vient-il d’un mot signifiant pilier ? Il semblerait, car, d’après la définition généralement donnée du pilori, on l’appelle encore poteau de justice ; que, dans toutes nos villes, c’était auprès d’un pilier qu’on infligeait le supplice des condamnés au pilori, et que, d’un autre côté, le savant Du Cange fait venir ce mot de pila, qui signifie pilier dans notre langue.

Toutefois, cette origine n’est vraie pour ainsi dire qu’à moitié. Dans pilori, il n’y a pas que l’idée de pilier, il y a encore pelle de risée publique, ainsi que le prouvent les citations suivantes :

« À Paris, c’est un petit bâtiment en formé de tour, avec une charpente à jour, dans laquelle est une machine tournante, où l’on attache les infâmes qu’on veut exposer à la risée publique. » (Dictionnaire de Furetière, 1690)

« Ce verbe [piloriser], qui, comme le substantif pilorisement, se trouve dans nos Coutumes, a aussi signifié, au figuré, railler, se moquer, tourmenter. » (Dictionnaire étymologique de Noël et Carpentier)

« Pilori est un petit bâtiment en forme de… Ce carcan est formé de deux pièces de bois posées l’une sur l’autre, entre lesquelles il y a des trous pour passer la tête et les mains de ceux que l’on met au pilori, c’est-à-dire, que l’on expose ainsi pour servir de risée au peuple et pour les noter d’infamie. » (Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, tome VI)

Le pilori de la place de Grève en 1530

Et ce n’est pas seulement chez nous que l’idée de moquerie, de dérision, de honte a été impliquée dans la peine du pilori ; car Diogène Laërce, après avoir dit que cette peine fut introduite par l’empereur Adrien contre les banqueroutiers, leurs fauteurs et entremetteurs, ajoute ceci (liv. VI) :

« Voluit eos catamidiari in amphiteatro, id est derideri et ibi ante conspectum omnium exponi (il voulut qu’on les bafouât dans l’amphithéâtre, c’est-à-dire qu’ils y fussent un objet de moquerie, exposés aux yeux de tous). »

Mais d’où peut venir pilori renfermant la double idée que nous venons de mettre en évidence ? Le mot pilier se prononçait autrefois piler (pilé), puisqu’on trouve les phrases où il a cette orthographe : « Entre la pointe de l’isle Notre Dame, pardevers Charenton, dessi aus pilers de fust [bois] du pont de fust » (Livre des métiers) ; « Li pilers de béatitude est les oevres que l’on fait selon vertu » (Trésor, Brunetto Latini).

D’un autre côté, le latin risus, qui s’employait pour risée, dérision, moquerie, comme on le voit dans Quicherat, s’est très probablement employé, à l’origine, dans le même sens en français.

D’où la conjecture que pilori résulte de la jonction des trois mots piler (pilier), au (à le) et ris (risée publique).

Notons que selon le dictionnaire de W. de Suckau, pilori se dit en allemand schandpfahl, composé qui signifie littéralement poteau ou colonne de honte. C’est un argument de plus en faveur de l’étymologie avancée.

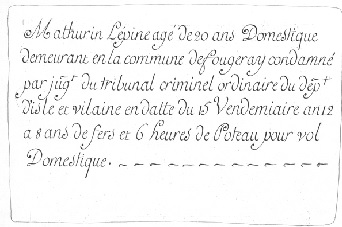

Placard émanant d’un tribunal criminel en l’an XII (France) et informant les passants et badauds de l’identité du condamné, de son forfait et de sa condamnation.

Sources :

Article de « L’ancienne France. La justice et les tribunaux », paru en 1888

Article de « Revue rétrospective », paru en 1835

Histoire du Palais de justice de Paris et du Parlement 860-1789 paru en 1863