Sommaire

ToggleLavandières et bateaux-lavoirs

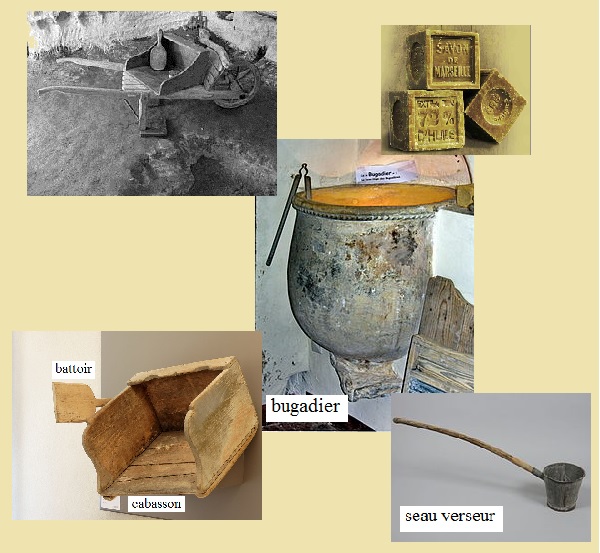

Chaque village possédait son lavoir, celui-ci était situé soit au point d’eau, près d’une source ou d’une fontaine ou encore le long de la rivière. Certains lavoirs étaient couverts afin d’abriter ces femmes qui a l’aide de leur planche et de leur battoir faisaient la lessive.

Lavage au baquet ou petit cuveau à lessive

Une lavandière (mais aussi laveuse, buandière, blanchisseuse…) désigne toute femme qui lavait autrefois le linge essentiellement avec des cendres et de l’eau chaude, puis à la main ou au battoir, dans un cours d’eau ou un lavoir. La distinction lavoir public/ lavoir privé n’est pas pertinente d’un point de vue fonctionnelle. Si le premier, édifié, géré et entretenu par une ville était accessible de droit à toutes citoyennes ou lavandières représentantes de citoyens, les modalités de gestion des lavoirs privés, appartenant aux grandes entreprises et accessibles ou réservés en théorie à leurs ouvriers, étaient souvent les mêmes. Il vaudrait mieux distinguer prosaïquement la place de lavage à ciel ouvert du lavoir couvert, le lavoir offrant de multiples services à faible coût du lavoir mal entretenu… Une lavandière peut donc représenter aussi bien une ménagère active, maîtresse de maison ou employée préposée au service de nettoyage du linge de toutes sortes, qu’une femme exerçant cette profession, reconnue unanimement pour sa dureté, à plein ou mi-temps.

Il ne faut pas la confondre avec la laveuse, simple ouvrière qui pouvait être employée à façon par une lavandière ou entreprise de lavage en gros, ou bien faisait profession autonome. Sa fonction consistait laver le linge grossier ou peu délicat, de clients, le plus souvent les torchons, les grands draps, les robes et habits communs. Une appellation voisine était buandière lorsque l’ouvrière travaillait en buanderie et non en plein air ou sous un toit de lavoir. Dans le midi de France, en Languedoc et Provence, la bugadière est essentiellement l’employée laveuse ou l’entrepreneuse lavandière chargée de la lessive ou buée, pour le compte d’une maison bourgeoise ou de clients occasionnels.

La blanchisseuse, une autre ouvrière agissant comme employée ou pour son compte, s’occupait du linge fin, soit des habits du dimanche, des beaux costumes ou des robes ou habits à dentelles. Les blanchisseuses travaillaient de concert avec une repasseuse, car il fallait avec minutie remettre en forme, en pli, voire empeser, rigidifier ces habits si délicats et si fins de la confection d’autrefois, que seule la haute couture a préservé jusqu’à nous.

Dans le monde paysan, il existait deux grandes buées, grandes bugades ou grandes lessives collectives par an, au printemps et à l’automne.

Pour obtenir un linge propre, plusieurs opérations longues et fatigantes étaient nécessaires.

Avant la première opération de trempage, indispensable et préalable est le tri, entre linges fins et grossiers, entre les parties sales et très sales. Les linges fins, objets d’un contrôle de tâches encore plus minutieux, seront parfois prélavés, lavés et chauffés, relavés à part, selon l’estimation de leur résistance aux agressions du lavage commun. Les parties salies ou colorées peuvent être traitées par des techniques spécifiques, par des savonnages méticuleux ou l’addition de certaines substances facilement saponifiables, voire de détachants sélectifs. Le trempage à l’eau des grands draps de lin ou des habits résistants est la première étape. Parfois, la lavandière transporte sur une brouette le linge, pré-trempé par ses soins vers le lavoir, s’il est équipé d’une chaufferie annexe avec du bois. De même, certains travaux de finissage du lavage pouvaient être effectués à la fontaine dont elle préfère la qualité de l’eau. Enfin, certaines maisons importantes possèdent la jouissance d’une fontaine, voire d’eau courante intérieure au XIXe siècle, et des équipement lourds et en conséquence fixes, par exemple de cuveau à buée dit parfois bugadière, de chaudron chauffe-eau pour accomplir la lessive sans dépendre des lieux publics.

La seconde opération est le chargement du cuvier : les différents linges sont entassés, à commencer par le linge fin, accepté préalablement dans le cuvier commun. La cuve dans le monde paysan archaïque est un simple trou de terre ou une fosse aménagée, et la lessive récupérée par une grande louche. Diverses techniques de protection sont employées pour empêcher la terre ou glaise de salir les draps. La laveuse ou lavandière contrôle à la main la pression de chargement des textiles mouillés. Les derniers linges, placés au sommet, sont des textiles résistants, souvent à base de lin. L’ensemble est recouvert d’une grosse toile, nommée cendrier ou charrier, sur laquelle est étalée une couche de cendres froides.

La troisième opération, dite autrefois précisément buées, consiste à verser de l’eau bouillante sur les cendres. Celles-ci libèrent leurs alcalis, soudes ou potasses, solubles dans l’eau chaude qui va descendre et percoler lentement jusqu’au bas du cuvier. La graduation thermique le long du cuvier, est nullement ignorée par la lavandière, qui contrôle au toucher ou à l’œil, l’avancée de sa lessive, qui doit être suffisamment chaude même au point le plus bas. Il faut attendre que la lessive s’écoule par un trou ménagé à la partie inférieure du cuvier. Pendant ce temps, les langues des laveuses et lavandières se délient pour entamer des conversations laconiques ou une causerie. Le lavoir aménagé ou improvisé est un lieu de rencontre, de sociabilité, de retrouvailles où nouvelles ou rumeurs circulent vite. Les lavandières passaient, à tort ou à raison, pour avoir des langues bien pendues et cultiver entre elles des rancunes tenaces L’opératrice récupère cette eau de percolation, ou première lessive plus ou moins chaude, la réchauffe sur la chaudière, puis la verse une nouvelle fois. elle attend à nouveau la fin de cette seconde percolation ou lessive.

La quatrième opération consiste au lavage des linges retirés du cuvier, à l’eau courante et propre de la fontaine ou du simple ruisseau, de la rivière ou mieux au lavoir à eau courante équipé par la collectivité et souvent couvert au XIXe siècle. Avec une brosse, la lavandière frotte le linge sur sa planche à laver, long support plat en bois munis de rainures. La planche à laver est souvent fournie par le lavoir, public ou privée. Elle le frappe avec son battoir en bois. Cette étape comporte un rinçage sommaire et une vérification de propreté ou de blancheur. Elle jette le linge dans l’eau, le rince, l’examine, puis le frotte à nouveau avec des tampons mouillés contenant de la cendre. Il s’agit d’un petit sac de jute contenant des cendres alcalines, encore couramment employé dans les lessiveuses des buanderies des cités ouvrières au milieu des années 1950. C’est la technique du cendrillon réservée au aide-lavandière. L’honneur du bonne lavandière ne supportait pas cet artefact, elle préférait dire que le linge était trop sale et conduire une seconde lessive. Les laveuses s’observaient et savaient alors insulter celle qui n’usait pas assez d’huile de coude. Une lavandière qui ne savait pas conduire correctement sa lessive était vite qualifiée de sale fille ou méchante laveuse, voire de souillon. Celle qui remettait de l’alcali était une fille (trop) lente, pas assez vigoureuse et qui risquait de devenir une « lavandière de la nuit ». Il s’agit d’une allusion à l’impératif visuel pour travailler correctement les tâches résiduelles, mais aussi à la déchéance sociale prévisible de cette jeune femme (prostitution ou misère). Les discussions envenimées se muent exceptionnellement en combat physique, de corps à corps, où le battoir, et éventuellement les planches à laver et les cuveaux vides, se révèlent des armes redoutables, la première tenue à main, les secondes parfois employés à jet.

Ensuite, c’est l’essorage du linge, notamment en le tordant (drap ou linge grossier) ou le comprimant de diverses manières. A plusieurs, elles savent créer des couples de torsion efficaces pour expurger l’eau imprégnée. Finalement elles placent le linge essoré, mais encore humide dans un panier ou une brouette pour l’amener vers le lieu de séchage, étape qui nécessite des espaces appropriées. La dernière phase est le pliage et l’arrangement ou pose dans les paniers ou ballots pour le livrer.

Autrefois souvent protégée et accroupie dans une caisse garnie de paille, appelée aussi « gare-genoux ». Il s’agit d’une caisse en bois munie et rembourrée de paille, de coussins ou de morceaux de tissus pour protéger les genoux, décrite plus bas. Les caissons étaient un bien propre de la lavandière. Mais aussi, parfois, accroupie sur le bord incliné du lavoir ou encore sur une pierre plate, elle se saisit du linge placé dans le bac à linge à son côté et le plonge dans la rivière, dans la source ou la fontaine en contrebas, les plus modestes lavandières paysannes les genoux protégé par des houseaux à même le sol dans la mare éloignée après un transport parfois long. À la Belle Époque, les lavandières ou les ménagères plus fortunées ont la possibilité d’ajouter des paillettes de savons ou de sur-frotter avec du gros savon de Marseille.

Les lavandières disposent de différentes brouettes pour le transport et la collecte du lourd linge humide. Elles peuvent utiliser des bards à deux porteuses ou alors apporter le linge sec en ballot et paniers d’osiers, le rapporter avec plus de difficulté une fois essoré. Elle doit parfois apporter son bois de chauffe ou ses fagots, voire plus rarement son charbon si le lavoir collectif n’en dispose pas ou n’en fournit pas à titre gratuit ou onéreux. Ses ustensiles de base sont, outre le cuvier à lessive et d’autres cuveaux mobiles de taille plus modestes selon l’ampleur de la lessive à accomplir, des gammes de seaux et/ou de cuve ou cuveaux de chauffage, différents bacs ou baquets à linge fabriqués par le tonnelier. Il faut ajouter des ustensiles verseurs d’eau chaude parfois en métal ou fer blanc au XIXe siècle. S’il n’y a pas de lavoir aménagé, elle emmène sa caisse à laver ou garre-genoux, encore nommé de façon dérisoire le char de lavandière, le « carrosse » dans le nord de la France jusqu’aux confins bourguignons et vosgiens, la charrette à laver, le cabasson en pays de Loire… car cet équipement en bois était conçu selon les besoins de la lavandière par le charron

Ainsi, en toutes saisons, une lavandière ou blanchisseuse de ville devait d’abord apporter et rapporter le linge au bord d’un cours d’eau ou dans un lavoir ou un bateau-lavoir public ou privé. Après la lessive, elle devait ramener le linge sec à ses propriétaires.

Travail et conditions de vie des blanchisseuses à Paris

Durant très longtemps la corporation des blanchisseuses est très importante. À Paris, elle travaille dans des dizaines de lavoirs et bateaux-lavoirs, appelés également bateaux lessives. Ces bateaux sont amarrés sur la Seine ou le canal Saint-Martin. Dans Le Figaro, 22 mars 1873, Jules Vallès indique que : « Il y a environ cent vingt lavoirs dans Paris, sans compter les lavoirs publics et gratuits et les quatre-vingts bateaux établis tant sur la Seine que sur le canal Saint-Martin. » Un rapport de la chambre syndicale des blanchisseurs adressé vers 1880 au ministère de l’intérieur évalue à 104 000 personnes la population que le blanchissage fait vivre à Paris. Il y a parmi elles 94 000 femmes et 10 000 hommes, soit presque 10 femmes pour un homme. En 1885, E. Robichon écrit que: « La blanchisseuse parisienne est soigneuse de sa personne et c’est une exception d’avoir à signaler chez elle des négligences de costumes et de propreté. Elle est gaie, babillarde…» En 1890, Auguste Vitu décrivant un lavoir à Paris, souligne le caractère joyeux et vivant des blanchisseuses :« A l’angle nord-ouest de la rue de l’Hôtel-Colbert et de la rue de la Bûcherie, on voit s’élever au-dessus des maisons une monumentale rotonde terminée en coupole. Plongeant notre regard par la porte cochère de la maison qui porte le numéro 13 sur la rue de la Bûcherie, un spectacle curieux nous attend. Devant nous une sorte de cloître à arcades ogivales renferme le bruyant et joyeux personnel d’un lavoir, qui s’intitule le lavoir Colbert »

Voiture de blanchisseuse photographiée en 1896 au pont de Sèvres à Paris

En 1868 Adrien Marx, pour Le Petit Journal parle des blanchisseuses :

« Vous avez certainement remarqué comme moi les voitures de blanchisseuses que la banlieue nous expédie tous les jours et qu’on voit stationner à Paris devant la porte des maisons. Ce sont, pour la plupart, d’énormes carrioles à deux roues recouvertes d’une bâche qui protège les paquets de linge contre les intempéries de l’air. Le cheval qui traîne cette cargaison immaculée est généralement dirigé dans les rues par une grosse femme dont les façons sont légèrement brusques… Observez la commère, lorsqu’elle ravive par un coup de fouet l’énergie défaillante de son vieux bidet. Ses traits se contractent, son visage prend une physionomie virile, et sa bouche lâche un Hue ! qui fait trembler les vitres d’alentour. Eh bien ! ne vous y trompez pas : ces luronnes sont presque toutes d’excellentes mères de famille cachant sous la rudesse de leur allure des sentiments exquis, un cœur d’or et de précieuses qualités, dont beaucoup de belles dames sont dépourvues. Elles ne craignent pas, j’en conviens, de laisser voir leurs chevilles empâtées quand elles quittent ou gravissent le haut marche-pied de leurs carrosses (À l’époque, et encore dans les années 1920, il était considéré en France comme érotique et mal vu qu’une femme laisse voir sa cheville.). La peau de leurs bras hâlée par le grand air et les vagues du fleuve n’a aucune analogie avec le satin, et leurs doigts macérés dans l’eau de savon manquent de la distinction et de la grâce inhérentes aux mains des duchesses. Mais les blanchisseuses de la campagne ont d’autres avantages… »

Les blanchisseuses sont très importantes par leur nombre et aussi par leur présence quotidienne dans la rue. Car elles lavent mais aussi cherchent le linge sale et livrent le linge propre. Le linge transporté et leur habit permet de les identifier. Voir ainsi passer de nombreuses femmes et jeunes filles seules transportant du linge fait rêver, voire fantasmer, plus d’un homme sur leur passage. Qui leur attribue des exploits sexuels et une réputation de filles faciles qui relève très probablement de l’imaginaire. En témoigne le jadis célèbre poème de Charles Monselet « Les petites blanchisseuses » souvent évoqué par les journalistes dans leurs articles parlant de la Fête des Blanchisseuses. De ce poème grivois, ils ne citent jamais que le premier quatrain, qui ne laisse pas entrevoir la suite. Dès le deuxième quatrain, le ton devient plus érotique, voire explicite à la fin. À la Mi-Carême jadis, les blanchisseuses de Paris élisaient des Reines, se costumaient, faisaient la fête et défilaient dans la rue. On appelait cette fête la Fête des Blanchisseuses, le cortège des lavoirs, ou encore la Fête des grenouilles, en référence à l’eau omniprésente au lavoir. C’était, avec la Promenade du Bœuf Gras un des deux grands moments du Carnaval de Paris.

Les artistes, peintres et poètes, ont souvent embelli l’image de ces femmes du peuple, en les présentant dans un cadre romantique et des paysages magnifiés. En fait, leur condition sociale et matérielle était dans la plupart des cas difficile : les femmes devaient, tout en lavant, s’occuper de leurs plus jeunes enfants. Certaines exerçaient parallèlement l’activité de nourrice. Leurs mains étaient très souvent abîmées pour avoir trempé trop longtemps et trop fréquemment dans l’eau très chaude ou au contraire dans l’eau parfois glacée des lavoirs. Les blanchisseries ont pris la relève de cette activité, et la généralisation de l’eau courante dans les habitations, puis la généralisation de l’emploi des machines à laver, ont définitivement fait disparaître ce métier pénible au milieu du XXe siècle.

Des lavandières célèbres

Catherine Ségurane, est une « bugadiera » du XVIe siècle, qui s’illustra en montant aux créneaux du bastion Sincaïre, à Nice, pour assommer avec son battoir à linge un porte-étendard ottoman avant de lui arracher son drapeau.

La « Mère Denis », de son vrai nom Jeanne Marie Le Calvé, née en 1893 était, dans les années 1970, une des dernières lavandières authentiques ayant exercé de 1944 à 1963. Au cours des années 1970, elle devint célèbre en étant l’emblème des publicités pour la marque de machines à laver Vedette.

Les » Lavandières de nuit »

Une « lavandière de nuit » ou lavandière de la mort est un personnage de légende, une créature féminine ou une revenante, rencontrée de nuit, nettoyant un linge dans un cours d’eau ou un lavoir. La lavandière est toujours liée au domaine de la mort : selon les traditions, elle est annonciatrice d’un décès, ou bien, elle, condamnée dans la mort à expier ses anciens péchés. La lavandière de nuit apparaît sous d’autres noms dans différents pays d’Europe et les croyances perdurent jusqu’au début du XXe siècle. Les premières mentions datent du VIIIe siècle, dans des textes gaéliques où la rencontre d’un être féminin qui lave un linge ensanglanté fait référence au mythe celtique irlandais des déesses guerrières. Très présentes dans le folklore irlandais et écossais, ces lavandières de nuit se retrouvent dans d’autres régions d’Europe. Selon les époques et traditions, ces légendes sont parfois influencées ou confondues avec les légendes de la banshee, la dame blanche, la fileuse de nuit, les fées ou les fantômes.

Les bateaux-lavoirs

Le système des bateaux-lavoir, prenant le relais des lavoirs, s’est généralisé en quelques années. Leur installation sur nos rivières remonte au milieu des années 1860 et va se généraliser vers 1900 jusqu’à faire partie du paysage de toutes les berges des centres de villes fluviales.

Le gouvernement avait la volonté d’améliorer l’hygiène publique, tandis qu’une population qui venait s’installer en ville, découvrait des habitudes vestimentaires nouvelles avec l’utilisation d’habits plus légers en coton, qui nécessitait des lavages plus fréquents. Par ailleurs, les blanchisseries traditionnelles sont encore peu nombreuses et les lavoirs existants peu commodes en l’absence d’eau chaude et soumis aux aléas climatiques. Avant l’ère de la machine à laver, les bateaux-lavoirs ont constitué un progrès face à l’insuffisance des blanchisseries et des lavandières isolées, lavant où elles peuvent. Victimes du progrès et de la démocratisation à la fois de l’accès à l’eau courante « à tous les étages » et des machines à laver domestiques, ce n’est qu’un siècle plus tard qu’ils vont petit à petit être abandonnés ou détruits.

Bateau-lavoir sur la Seine au Pont des Arts à Paris

L’origine des bateaux-lavoirs remonte au XVIIe siècle. Le 16 septembre 1623, un traité assurait à un entrepreneur le droit à perpétuité de mettre sur la Seine « des bateaux pour servir à laver la lessive, en telle quantité qu’il sera admis et en tel endroit qu’il verra le plus à propos ».

Un bateau-lavoir est un bateau amarré en bord de fleuve, aménagé spécialement pour être utilisé comme lavoir. On en connaît cependant qui se déplaçaient tout au long de la voie d’eau pour proposer leurs services au gré des villages rencontrés. Sur le Rhône, les bateaux-lavoirs se touchaient presque tous. On les appelait des « plates »

Les »plates » au bord du Rhône

C’est cependant un établissement tout ce qu’il y a de réglementé, et son propriétaire doit se soumettre à des normes bien précises, et s’acquitter d’une patente pour exercer son commerce. Comme les rivières navigables font partie du domaine de l’État, c’est le préfet qui accorde ou refuse les permissions demandées. Aucune taxe d’amarrage n’est exigée, à la différence d’autres villes ; dans certaines, la police des ports navigables oblige simplement à apposer une plaque indiquant nom et domicile du propriétaire ainsi que la date de la permission obtenue. Le plus souvent, le bateau possède son propre nom.

Le bateau-lavoir est équipé d’un espace pour laver le linge, d’un autre pour le faire sécher, souvent à l’étage supérieur, d’un gros poêle pour chauffer l’eau, d’un cabinet d’aisance, et aussi du logement de son propriétaire. Les propriétaires louaient à chaque lavandière un emplacement muni de chaudière, et une selle à laver. Elles arrivaient munies de leur battoir et de leur brouette chargée du linge. Elles étendaient ensuite le linge au bord de la rivière. Avant tout, lieux de travail, les grands bateaux-lavoirs servaient également de logements aux buandiers et à leurs familles qui occupaient les pièces situées aux extrémités du pont supérieur.

Trois types de bateaux-lavoirs ont été répertoriés: simples barques lavandières, petits bateaux de lavage à un seul niveau complétés d’une buanderie sur la rive puis, vers 1865, grands bateaux buandiers à étage . Construites ailleurs leurs coques à fond plat étaient acheminées par la rivière en empruntant les écluses. La mise en place des étages et leur aménagement intérieur se faisaient sur site.

Son niveau inférieur ou premier niveau, avec sa vingtaine de planches à laver protégées par des auvents, servait de lavoir proprement dit. La moyenne est de 110 places par bateau-lavoir. Cette moyenne est un peu plus élevée que celle des lavoirs sur terre qui n’est que de 90 places. Sa partie centrale était occupée par des chaudières à vapeur qui alimentaient en eau chaude les deux cuves en cuivre situées à l’étage. Ce matériel correspond au nouveau système de lessivage inventé par René Duvoir en 1837. Utilisant la vapeur, celui-ci nécessitait une installation à étage afin que la lessive bouillante s’élève jusqu’à la cuve et arrose le linge. Cette opération s’appelait le coulage. Le pont inférieur accueillait également une essoreuse qui avant sa motorisation était actionnée à la main.

L’étage se partage entre l’habitation du patron – une cuisine et deux chambres, un débarras – et le séchoir. Le bateau est amarré à son emplacement par des chaînes reliées à de grosses ancres dans la rivière, aux arbres ou à des meules de granit sur la rive. Lorsque les bateaux-lavoirs sont en flottille, un filin ou des bâtons fixés à leur bord les tiennent à la fois à distance et les rendent solidaires. Malgré tout, la vigilance est de mise lors des tempêtes et des crues ! Il faut être sur le pont la nuit pour vider la « sentaine », compartiment placé au point le plus bas du bateau, destiné à recueillir l’eau qui s’y infiltre. D’ailleurs, même en temps ordinaire, la « sentaine » doit être vidée plusieurs fois par jour, travail des enfants… Être vigilant aussi lors des décrues, afin de prévenir les échouages. Les chaînes doivent être sans arrêt ajustées en fonction du niveau de l’eau.

Les approvisionnements en bois sont stockés sur le quai, où souvent les propriétaires de bateaux-lavoirs élèvent des volailles, une chèvre. Sur le bateau, on ne travaille qu’à la lumière du jour. Les postes à laver sont loués à la journée. Les blanchisseuses professionnelles payent au mois et travaillent souvent pour de grands établissements, quoique certains aient leur propre bateau : l’hôpital, des usines de textile, les grands hôtels … Les autres laveuses sont soit indépendantes, soit des ménagères venues laver leur propre linge. Le buandier peut aussi avoir des employées qui travaillent pour lui.

bateau-lavoir sur la Charente à Saintes -17

Travail difficile, par tous les temps : le linge est d’abord mis à bouillir dans les chaudières, lavé et battu sur la selle pour faire sortir le savon, puis rincé à l’eau courante en se penchant dans la rivière, essoré enfin et tendu dans le séchoir ou sur la rive. Les blanchisseuses doivent avoir un solide tempérament !

Un cérémonial précis rythmait l’activité sur les bateaux-lavoirs. L’essentiel de la clientèle se rendait dès le lundi matin aux bateaux afin d’y laver le linge. Jusqu’au mercredi, le buandier se chargeait de faire bouillir la lessive. A partir de jeudi, les bateaux-lavoirs étaient moins fréquentés. Les laveuses se consacraient aux travaux de blanchisserie, c’est à dire au ramassage et au pliage du linge, à la mise en paquets et aux livraisons. La semaine s’achevait pour l’exploitant par l’entretien et la préparation du bateau pour le lundi suivant. Trois catégories de femmes venaient aux bateaux-lavoirs. Ainsi, les ménagères les fréquentaient pour laver leur propre linge. Elles y côtoyaient des femmes dont c’était le métier, les employées des buandiers ou les laveuses professionnelles installées à leur compte. Les femmes avaient libre accès aux planches à laver et autres accessoires de blanchisserie. A l’inverse, celles qui souhaitaient faire bouillir leur linge ou l’essorer devaient verser une somme proportionnelle au nombre de pièces traitées. C’étaient des lieux très animés où naissaient de nombreux conflits entre « poules d’eau », surnom donné à l’époque aux laveuses.

Le bateau-lavoir est porteur de tout un folklore dû aux lavandières à la langue bien pendue et au caractère souvent peu facile. Ces dames ont leur fête, le jeudi de la Mi-Carême. Les bateaux sont pavoisés. En calèche, chaque déléguée de bateau vient offrir en grande pompe à la patronne le bouquet de fleurs artificielles qui doit orner pour un an le pignon de la maison flottante. On élit la « reine des reines ». On se cotise pour offrir un cadeau aux patrons. Ils remercient par un goûter, un vin d’honneur ou un dîner. Quand on a soif, on ne boit point à la rivière. Pour un jour, l’eau est complètement délaissée et l’on danse « à jambes que veux-tu » sur le quai ou le bateau ! Les blanchisseuses se travestissent souvent au XIXe siècle. A Angers, en 1881, elles parcourent la ville déguisées en hommes.

La Belle Époque ! Période faste pour les bateaux-lavoirs. L’après-guerre les voit peu à peu décroître, à mesure que le lavage à domicile et… l’hygiène font des progrès alors que les rivières et fleuves sont de plus en plus polluée. Les années 60 sont une période de transition, l’arrivée du lave-linge et la volonté des préfets de supprimer ces établissements inesthétiques et polluants vont mettre en péril l’existence des bateaux-lavoirs. Des considérations esthétiques se font aussi jour sur les centre-ville, si bien que l’installation de nouveaux bateaux-lavoirs n’a plus été accordée par l’administration, même si cette activité va subsister jusqu’au début des années 70 dans certaines villes. Les rescapés, à la fois par manque d’activité et donc d’entretien, vont alors être détruits ou reconvertis…

Le bateau-lavoir établi quai des Flamands, à Cognac (16). La partie supérieure du bateau-lavoir, bien aérée malgré sa couverture de zinc, servait à l’étendage, pour celles qui le désiraient. Mais, comme elle était étroite (ce qui n’était pas le cas de tous les bateaux-lavoirs), la majorité des femmes emportait le linge lavé pour le sécher ailleurs, au pré ou dans des greniers

Sources :

E. Robichon Paris qui travaille, La grève des blanchisseuses, La Presse, 4 février 1885

Adrien Marx, Mademoiselle Aubépine, Le Petit Journal, 16 mai 1868,

http://projetbabel.org/fluvial