Sommaire

ToggleJustice en France au Moyen Age

Le morcellement du territoire et des pouvoirs locaux qui caractérise la France du début du Moyen Âge favorise la multiplication des justices privées, familiales, claniques. La dynastie mérovingienne tente de réaliser le passage à un système judiciaire public : sans parvenir à mettre un terme aux justices privées des grands propriétaires.

Plus tard, Charlemagne tente de réaliser l’unité et la centralisation du territoire par la création d’une administration centrale dotée de contrôleurs itinérants, les missi dominici, chargés notamment de surveiller les pouvoirs locaux dans l’exercice de la justice. À partir du XIIe siècle, une procédure spécifique permet au roi de modifier les décisions des officiers de justice locaux. L’idée selon laquelle « toute justice émane du roi » s’impose progressivement.Néanmoins, le roi ne possède ni les moyens ni l’autorité politique pour contrôler l’ensemble des décisions judiciaires rendues en première instance.

Du Ve au XIIe siècle

Fruit d’une lente évolution l’affranchissant d’une législation barbare humanisée par le christianisme, l’organisation de la justice du Moyen Age est menée parallèlement à celle d’un gouvernement né de la famille et au sein duquel des pouvoirs intermédiaires prennent corps, tels que ceux des ducs, comtes, généraux d’armée, ou encore comtes du palais. C’est à la fin du VIe siècle que des dispositions importantes du code barbare sont abrogées, les accommodements amiables étant proscrits, et le vol puni de mort au lieu d’être jusqu’alors applaudi.

Chez les anciens peuples celtiques et germains, avant qu’aucune infiltration soit grecque, soit romaine, se soit mêlée à leurs mœurs, tout semble subordonné à la famille. Mais la parentèle (parentela) varie dans son extension : chez les Francs, les Lombards, les Visigoths, les Bavarois, et en général chez tous les peuples d’origine germanique, elle s’étend seulement jusqu’au septième degré ; parmi les Celtes, elle n’a d’autre délimitation que la communauté d’origine, avec subdivision indéfinie de la tribu en maisons distinctes. Chez les Germains, au contraire, on voit se dessiner déjà trois groupes rudimentaires, à savoir : 1° la famille, comprenant le père, la mère, les enfants, les ascendants et collatéraux de tous les degrés ; 2° les vassaux (ministeriales) ou domestiques de condition libre ; 3° les serviteurs (mansionarii, coloni, liti, servi) ou domestiques de condition servile, adjuvants de la famille proprement dite.

L’autorité domestique était représentée par le mund ou chef de famille, appelé aussi roi, qui, selon les cas, exerçait, sur la personne et les biens de tous ceux qui dépendaient de lui, un pouvoir spécial, une tutelle accompagnée de droits et de devoirs, avec une sorte de responsabilité civile et politique. Ainsi, le chef de famille, responsable pour sa femme et pour ceux de ses enfants qui vivaient chez lui, l’était aussi pour ses esclaves et ses animaux domestiques. Bien plus, d’après la loi, il répondait du mal que pouvait faire son arc ou son épée, sans qu’il en eût conscience ni volonté, tant ces peuples barbares étaient intéressés à ce que justice se fît dans toutes les circonstances où il y avait délit.

Déjà, depuis longtemps, quand s’ouvrit l’ère mérovingienne, la famille, isolée d’abord dans sa sphère d’individualisme, s’était incarnée au sein d’une grande famille nationale, qui avait, pour chaque peuple, ses réunions officielles à époques fixes, sur le malberg (colline du parlement). Ces réunions seules constituaient dans sa plénitude le pouvoir suprême. Les titres attribués à certains chefs, roi, duc, comte, brenn (général d’armée), n’exprimaient que les subdivisions de ce pouvoir, appliquées, la dernière exclusivement à la guerre, les autres à l’ordre administratif et judiciaire.

Au comte surtout incombait l’obligation de rendre la justice, de connaître des différends entre particuliers et d’infliger l’amende. Il y avait un comte dans chaque grand district, dans chaque ville importante ; il y avait aussi plusieurs comtes, groupés autour du souverain, sous le titre de comtes du palais, position très recherchée, à cause des avantages pécuniaires et honorifiques qui en résultaient pour le titulaire.

Les comtes du palais délibéraient avec le souverain sur toutes les affaires, sur toutes les questions d’État, en même temps qu’ils prenaient part à ses chasses, à ses festins, à ses actes religieux ; ils intervenaient dans les questions d’héritage de la couronne ; pendant la minorité des princes, ils saisissaient le pouvoir que la constitution réservait aux rois majeurs ; ils validaient la nomination des principaux fonctionnaires, même celle des évêques ; ils donnaient leur avis sur l’opportunité d’une alliance de peuple à peuple, d’un traité de paix ou de commerce, d’une expédition militaire, d’un échange de territoire, d’un mariage de prince, et ils n’encouraient nulle autre responsabilité que celle inhérente à leur position originelle au sein de la société barbare. Les légats (legati), et plus tard les envoyés du maître (missi dominici), les évêques improvisés, les ducs ou chefs d’armée, sortaient généralement de la première classe des serviteurs de cour, des comtes du palais, tandis que les ministeriales, formant la seconde classe de la domesticité royale, allaient remplir les charges inférieures, honorables et lucratives, de l’administration et de l’ordre judiciaire.

Sous les Mérovingiens, le principe légal du pouvoir s’inféoda dans la propriété foncière, mais le morcellement de ce pouvoir suivit de près cette inféodation ; la ruine des uns accrut de jour en jour la prépondérance des autres, et les rois francs s’aperçurent que la société échapperait bientôt à leur gouvernement, s’ils ne portaient un prompt remède à cet état de choses. Alors parurent les lois Salique et Ripuaire, qui eurent à subir des remaniements successifs, des modifications lentes ou subites, nécessitées par les vicissitudes politiques ou par les exigences croissantes des prélats et des nobles hommes. Loin d’amoindrir l’action souveraine des rois, les coutumes nationales, qu’ils avaient réunies en code, reculèrent les limites de leur autorité et en facilitèrent l’exercice.

En 596, Childebert, d’accord avec ses leudes, décidait que désormais le rapt serait puni de mort, et que le juge du canton (pagus) où le crime aurait été commis, tuerait le ravisseur et abandonnerait son cadavre sur la voie publique ; que l’homicide aurait le même sort, « car il est juste, disait le texte de la loi, que celui qui sait tuer apprenne à mourir ». Le vol, attesté par sept témoins, devait entraîner aussi la peine capitale, et le juge convaincu d’avoir, par sa faute, laissé fuir un voleur, subissait la même peine que celui-ci eût subie.

La pénalité, cependant, était différente, suivant la classe sociale du délinquant. Ainsi, pour le fait de l’inobservation du dimanche, lequel avait alors force de loi, un Salien payait 15 sols d’amende ; un Romain, 7 sols et demi ; un esclave, 3 sols, ou bien « son dos payait pour lui ».

Dès ce temps, quelques dispositions importantes du code barbare sont abrogées ; la peine de mort, sans rémission, remplace déjà les accommodements amiables entre les parties intéressées ; on ne rachète plus un crime avec de l’argent ; le vol lui-même, qui était encore à cette époque applaudi, même honoré au delà du Rhin, est impitoyablement puni de mort. On voit donc que c’est le plus frappant témoignage de l’abaissement des privilèges dans l’aristocratie franque et de la marche du pouvoir souverain vers l’omnipotence absolue et sans contrôle, vers le droit de vie et de mort.

Par degrés insensibles, la législation romaine s’est humanisée et perfectionnée, le christianisme s’infiltre dans la barbarie, la licence est considérée comme un délit, puis le délit devient un crime contre le roi, contre la société, et c’est en quelque sorte par la main du roi que la société frappe les coupables.

Depuis le baptême de Clovis (496), l’Église avait eu beaucoup d’influence dans la transformation du code pénal ; par exemple, les mariages avec une belle-sœur, une belle-mère, une tante, une nièce, étaient défendus ; les spectacles ambulants, les danses nocturnes, les orgies publiques, autorisés naguère dans les fêtes, étaient proscrits comme dangereux. Du temps de Clotaire (558-561), les prélats, assis au conseil du souverain, composaient un véritable tribunal, d’ordre supérieur, qui révisait les arrêts des juges subalternes. Il prononçait, de concert avec le roi, des sentences sans appel. Or, la nation n’intervenant plus dans l’élection des magistrats, les assemblées du malberg ne se réunissant plus qu’extraordinairement, toute affaire de gouvernement et de justice était remise à l’arbitrage suprême et souvent capricieux du monarque.

Tant que les maires du palais d’Austrasie et ceux du palais de Bourgogne furent nommés temporairement, l’autorité royale ne fléchit point, le souverain demeura le grand juge de ses sujets ; mais, après le supplice de la reine Brunehaut (613), sacrifiée à la haine des seigneurs féodaux, la mairie du palais étant devenue, avec un titre viager, une royauté de fait, les monarques légitimes tombèrent sous la tutelle des futurs usurpateurs de leur couronne.

L’édit de 615, auquel concoururent l’aristocratie de l’Église et celle de l’État, accuse dans les lois et dans les mœurs un divorce complet avec le passé. En reprenant leur place dans la constitution française, les institutions germaniques forcèrent le roi mérovingien à redescendre au rôle passif, dénué d’influence et d’autorité, qu’exerçaient leurs prédécesseurs dans les forêts de la Germanie ; mais ils n’avaient plus, comme ceux-ci, le prestige du commandement militaire, ni le caractère d’arbitre ou de juge. Les canons du concile de Paris, confirmés par l’édit du roi, en date du 15 des calendes de novembre 615, renversent le système politique et légal, si laborieusement établi en Europe depuis le cinquième siècle.

C’est le pouvoir royal qui renonce à ses plus précieuses prérogatives dans le choix des évêques ; défense aux juges laïques de traduire un clerc devant les tribunaux ; interdiction au fisc de saisir les successions ab intestat, d’augmenter les impôts, les péages, et d’employer les juifs à la perception des deniers publics ; responsabilité des juges et des autres officiers du roi ; restitution des bénéfices enlevés aux leudes ; interdiction au roi d’accorder désormais des ordres écrits (praecepta) pour enlever les veuves riches, les jeunes vierges et les religieuses ; peine de mort contre ceux qui enfreignent les canons du concile.

De là naissent deux juridictions nouvelles : l’une ecclésiastique, protectrice du droit des faibles, l’autre seigneuriale, limitant l’absolutisme du roi ; juridictions entre lesquelles va se débattre, pendant plusieurs siècles, la royauté, de plus en plus amoindrie. Parmi les nations germaniques, le droit de justice fut, dès le principe, inhérent à la propriété territoriale, et ce droit portait sur les choses non moins que sur les personnes. C’était le patronage (patrocinium) du propriétaire, et ce patronage enfanta successivement dans chaque province et dans chaque féodalité les juridictions féodales, les privilèges seigneuriaux et le droit coutumier. On peut en inférer que, sous les deux premières dynasties, les lois étaient individuelles, et que chacun portait, pour ainsi dire, la sienne propre avec soi.

Le droit de juridiction semble tellement inhérent au droit de propriété, qu’un propriétaire terrien pouvait toujours imposer une trêve aux haines, aux vengeances personnelles, arrêter momentanément les poursuites judiciaires, et, en proclamant son ban, suspendre l’action de la loi autour de sa demeure, dans un périmètre déterminé ; ce qui se faisait d’habitude à l’occasion de quelque fête de famille, ou de quelque solennité publique, civile ou religieuse.

En ces circonstances, quiconque enfreignait le ban du maître de la maison et de sa terre devenait justiciable de sa cour et payait une amende à son profit. Le seigneur qui se trouvait trop pauvre pour composer cette cour d’une manière assez forte et imposante empruntait des pairs à son suzerain, ou se dessaisissait, entre les mains de celui-ci, du droit de justice, d’où naquit cette maxime des feudistes : « Autre chose est le fief, autre chose est la justice. »

La loi visigothe parle de seigneurs locaux tenant tribunal, à l’instar du juge d’office, du comte ou de l’évêque ; le roi Dagobert (629-639) fait figurer les juges privés avec les juges publics. Dans la loi lombarde, on cite des propriétaires qui, au double titre de seigneurs et de juges, s’emparent du droit de protéger les esclaves fugitifs réfugiés sur leur domaine. Dans un article de la loi salique, le seigneur répond de son vassal devant la justice du comte. II faut donc conclure de ces textes de loi que la justice seigneuriale s’exerçait indistinctement sur les serfs, les colons et les vassaux. Un capitulaire de 855 lui soumet de même les hommes libres qui résident chez autrui.

De ces textes divers ressort un fait curieux : il existait entre la justice officielle du comte ou de ses subordonnés et les justices privées une juridiction intermédiaire, une sorte d’arbitrage amiable exercé par les voisins (vicini), sans l’assistance des juges du comté, juridiction revêtue, néanmoins, d’un caractère d’autorité qui rendait ses décisions obligatoires.

Ainsi, la compétence des justices seigneuriales avait des limites ; elles n’étaient ni absolument indépendantes ni souveraines et sans appel ; toutes fonctionnaient à peu près comme l’ont fait depuis les hautes, moyennes et basses justices du Moyen Age, au-dessus desquelles primait la justice du roi. La faculté accordée aux gens d’église, évêques, abbés, abbesses, qui, devenus seigneurs temporels, exerçaient une juridiction domestique, devait s’arrêter devant la judicature du comte, à plus forte raison devant celle des missi dominici, délégués officiels du monarque. Charles le Chauve, malgré les concessions énormes qu’il fit à la féodalité et à l’Eglise, ne leur céda jamais le privilège de juger et de décider en dernier ressort.

Pendant toute la durée de l’époque mérovingienne, le mahl (mail), assemblée générale et régulière de la nation, avait lieu au mois de mars. Tous, grands et petits, s’y rendaient en armes ; on y traitait, sous la présidence du monarque, des intérêts politiques, commerciaux et judiciaires du pays ; ce qui n’empêchait pas d’autres réunions accidentelles de la cour du roi (curia regalis), chaque fois qu’on en reconnaissait l’urgence. La cour formait alors parlement (parlamentum).

D’abord exclusivement militaire et barbare, le parlement, à dater de Clovis, offrit un personnel mélangé de Francs, de Burgondes, de Gallo-Romains, de lètes-propriétaires, d’ecclésiastiques. A mesure que le gouvernement féodal s’organise, la convocation des assemblées nationales devient plus utile et l’exercice de la justice plus compliqué. Charlemagne décida qu’il y aurait tous les ans deux mahls, l’un au mois de mai, l’autre en automne, et, de plus dans chaque comté deux plaids annuels, sans préjudice des mahls et plaids extraordinaires qu’il lui conviendrait d’ordonner. En 788, l’empereur reconnut la nécessité de trois plaids généraux, et, en outre, il se plaisait à convoquer ses grands vassaux ecclésiastiques et laïques aux quatre fêtes principales de l’année.

L’archevêque Hincmar a tracé un tableau complet des champs de mai, et l’on remarque, suivant Guizot, que « Charlemagne le remplit seul. Il est le centre et l’âme de toutes choses, des assemblées nationales comme de son propre conseil. C’est lui qui fait qu’elles se réunissent, qu’elles délibèrent ; qui s’enquiert de l’état du pays, des nécessités du gouvernement ; en lui résident la volonté et l’impulsion ; c’est de lui que tout émane pour revenir à lui. » Le peuple n’a aucun rôle dans ces assemblées, et les grands n’y figurent qu’à titre consultatif. On peut dire que du règne de Charlemagne date véritablement l’implantation de la royauté dans le domaine légal du droit commun.

La royauté, qui s’appuie sur la loi, prend dès lors des racines si profondes, qu’elle se maintient debout, malgré la faiblesse des successeurs du grand Charles, malgré l’empiétement progressif des grands vassaux de la couronne. Aux intempérances des haines privées, des inimitiés de famille, que signalait l’érection permanente de fourches patibulaires auprès de chaque demeure ; aux passions brutales d’un chef ou d’un juge, souvent seul, sans assesseurs, et qui n’avait d’autre bourreau que lui-même, d’autre instrument de supplice que la hart ou la corde, sinon sa hache ou son épée, succédait l’action autoritaire d’un tribunal représentant la société, tribunal qui repoussa le défi, la guerre impitoyable d’homme à homme, de famille à famille, et dont le premier soin fut de garantir, non la vie de l’homme, c’était impossible en ces temps d’aveugle barbarie, mais du moins sa demeure. Insensiblement, l’inviolabilité de la maison’ s’étendit à des villes de refuge, à certains lieux publics, à l’église, au mahl, ou lieu des réunions nationales, au marché, à la taverne, etc. On voulait que l’accusé, innocent ou coupable, demeurât inviolable, depuis l’instant de la faute commise jusqu’au jour du jugement.

Circonscrit dans l’espace, le droit de vengeance ne le fut pas moins dans le temps. On lui enleva successivement le dimanche, les principales fêtes de l’année, tout l’avent, la semaine de Noël jusqu’à l’Épiphanie, les octaves de l’Ascension jusqu’à la Pentecôte, les quatre-temps, quelques vigiles ou veilles de fête. « Le pouvoir du roi, dit un écrivain sagace et judicieux, participait aussi, dans une certaine mesure, de celui de Dieu et des saints ; il imposait sa paix aux passions humaines : il la donnait par son scel, il la donnait avec la main ; il l’étendait sur toutes les grandes lignes de communication, sur les forêts, les principaux cours d’eau, les routes de premier et de second ordre, etc. La trêve ou paix de Dieu (1041) fut l’application logique de ces principes d’humanité. »

On aurait tort de croire que la justice se dispensait alors des formalités et des atermoiements réguliers, qui devaient être la garantie de ses décisions. Nul n’était mis en cause sans avoir été préalablement assigné à comparaître devant le tribunal. Sous les Carolingiens, comme aux époques antérieures, la lune était prise pour régulatrice des termes d’assignation. On assignait, de préférence, au jour du premier quartier ou pendant la pleine lune ; on assignait par lunaisons ou par quartier de sept nuits en sept nuits.

L’assignation se faisait quatre fois, après lesquelles, si l’inculpé n’avait pas comparu, il perdait le bénéfice du débat contradictoire. La loi salique n’admettait même que deux assignations devant le comte, à quarante nuits d’intervalle l’une de l’autre. La troisième avait lieu quatorze nuits après, devant le roi, qui mettait l’inculpé hors de sa parole, confisquait ses biens et lui interdisait toute espèce d’asile, lorsqu’au quatorzième jour, avant le coucher du soleil, il ne s’était point présenté.

Chez les Visigoths, la justice était également hiérarchique, depuis le comte jusqu’au dizenier. Chaque officier magistrat avait son tribunal, sa compétence. Ces juges appelaient près d’eux des assesseurs, tantôt rachimbourgs, pris au hasard parmi les hommes libres ; tantôt scabins ou échevins (scabini), revêtus d’un caractère officiel et permanent. Les scabins, créés par Charlemagne, furent d’abord des magistrats élus. Ils étaient sept pour chaque siège ; eux seuls instruisaient les causes et préparaient la sentence. Le comte, ou son délégué, ne faisait que présider le tribunal et prononcer l’arrêt.

Tout vassal, défendeur, jouissait du droit d’appel au souverain. Le roi seul et sa cour prononçaient sur les conflits élevés entre seigneurs ecclésiastiques et laïques, entre particuliers compris dans la truste ou dans le protectorat royal. Au souverain, aux missi, au comte palatin, étaient exclusivement déférées les affaires criminelles. Le comte palatin jugeait en dernier ressort toutes les causes, telles que révoltes, séditions, luttes à main armée, où la paix publique se trouvait compromise.

Déjà, du temps de l’invasion, les Francs, les Bavarois, les Visigoths procédaient par enquête dans l’instruction des causes, et, avant de recourir aux épreuves judiciaires, ils invoquaient le témoignage et le serment ; alors celui qui jurait était absous. Ce système, honorable sans doute pour la dignité humaine, était une source d’abus, qu’on crut éviter, en appelant au serment la famille ainsi que les amis de l’accusé. Ils levaient la main sur un crucifix, sur des reliques ou sur une hostie consacrée. Ces témoins, nommés conjurés, venaient attester devant les juges, non le fait en lui-même, mais la véracité de celui qui invoquait leur témoignage.

Le nombre, la qualité des conjurés variait d’après l’importance de l’objet en litige. Grégoire de Tours rapporte que le roi Gontran (584-592) ayant élevé des soupçons sur la légitimité de l’enfant qui fut Clotaire II, Frédégonde, sa mère, en appela au témoignage des seigneurs neustriens ceux-ci jurèrent, au nombre de trois cents notables, ayant à leur tête trois évêques (tribus episcopis et trecentis viris optimis), et la reine fut déclarée innocente.

La loi des Burgondes et la loi des Angles, plus exigeantes que celles des races germaniques, mettaient les armes aux mains des plaideurs. Après avoir employé les épreuves au fer rouge et à l’eau bouillante, les Francs adoptèrent le duel judiciaire. Les épreuves ou ordalies étaient regardées comme le jugement de Dieu. Le chroniqueur Aimoin raconte qu’on y eut recours pour décider dans une querelle survenue entre Louis le Germanique et son frère Charles le Chauve : dix hommes furent soumis à l’épreuve de l’eau bouillante, dix à celle de l’eau froide, dix à celle du fer chaud. « Cette dernière épreuve, dit Chéruel, consistait à prendre avec la main nue un fer rougi au feu, ou à marcher pieds nus sur un fer brûlant. L’épreuve du feu était une des plus solennelles : on élevait deux bûchers dont les flammes se touchaient ; l’accusé, une hostie à la main, traversait rapidement les flammes et, s’il n’en recevait pas d’atteinte, il était réputé innocent. »

Les condamnés à l’épreuve de l’eau, froide ou bouillante, assistaient d’abord à la messe, avec leurs parents et amis. S’ils se prétendaient innocents, on les admettait à la communion. Puis le prêtre conjurait l’eau qui devait servir à l’épreuve. « Cela fait, on déshabillait ceux qu’on exposait au jugement de l’eau froide et, après leur avoir fait baiser l’Évangile et la croix, on les arrosait d’eau bénite ; on leur liait la main droite avec le pied gauche, et on les jetait dans une rivière ou dans une cuve, en présence de tout le monde. S’ils allaient au fond, comme c’était naturel, ils étaient réputés innocents ; si, au contraire, ils venaient sur l’eau, on disait que cet élément les rejetait, et on les tenait pour convaincus du crime qui leur était reproché. »

L’épreuve de l’eau chaude consistait à plonger le bras dans une chaudière d’eau bouillante pour en retirer un menu objet qu’on y avait jeté. Ces épreuves restèrent en usage dans toute l’Europe jusqu’au XIIIe siècle.

Quant au duel judiciaire, considéré comme l’ordalie par excellence, il fut imposé d’abord aux parties, puis aux témoins, et quelquefois aux juges eux-mêmes. A partir du règne de l’empereur Othon le Grand (936), le duel judiciaire, restreint primitivement aux cas les plus graves, fut introduit dans presque tous les débats devant les tribunaux ; on n’en excepta ni les femmes, ni les vieillards, ni les enfants, ni les infirmes. Quand on ne pouvait se battre par soi-même, on produisait un champion, qui n’avait pas d’autre métier que de prendre en main les querelles d’autrui.

Les gens d’église devaient se battre également par procuration. Le champion ou avoué se faisait payer d’avance, bien entendu. Dans certains cas, le duel judiciaire semble avoir été déféré même contre un animal, si la légende du chien de Montargis* repose sur un fait véritable. Louis le Gros tenta de réformer la coutume des ordalies, et Louis VII l’autorisa seulement en de rares circonstances. Louis IX voulut y substituer la preuve par témoins, mais le préjugé était tellement enraciné qu’il résista encore plus d’un siècle.

*Au XIVe siècle, sous Charles V, un gentilhomme fut assassiné en forêt. C’est son chien qui, retrouvé gémissant et grattant le sol, permit de découvrir le corps. Amené à la cour, le chien y reconnut l’assassin, Macaire, et le désigna par son attitude. Le roi ordonna un jugement de dieu opposant Macaire et le chien. Le duel tourna au désavantage de Macaire, qui avoua le crime.

Du XIIe au XVe siècle

Si la période du XIIe au XVe siècle assiste à la prise d’autorité des baillis dépendant directement du pouvoir royal, au détriment des justices féodales liées aux seigneurs, se rapprochant ainsi plus de la législation romaine que du droit coutumier, ces siècles voient également l’émancipation d’un parlement, tribunal suprême manquant parfois de sens politique et sensible aux intrigues

Au douzième siècle, l’Europe se divisait, pour ainsi dire, en deux vastes zones de judicature l’une méridionale, gallo-romaine et visigothe ; l’autre occidentale et septentrionale, mi-partie germaine, mi-partie scandinave, angle ou saxonne. Le christianisme établissait des liens communs entre ces législations diverses, qui gardaient les éléments de leur origine païenne et barbare, et il en adoucissait insensiblement l’âpreté native. Les sentences n’étaient point encore rédigées par écrit ; on les confiait à la mémoire des juges qui les avaient rendues, et, quand s’élevait un débat entre les parties intéressées, à l’occasion des termes mêmes de l’arrêt prononcé, on faisait une enquête, et la cour formulait une seconde décision appelée record.

Tant que la cour du roi fut ambulatoire, le roi se fit suivre du texte original des lois, en rouleaux. L’enlèvement de cette précieuse collection par les Anglais, sous le règne de Philippe-Auguste (1104), donna l’idée de conserver, aux archives de l’État, le texte des lois sur lesquelles était fondé le droit public, et d’ouvrir des registres authentiques, à l’effet d’y inscrire les décisions des affaires civiles et criminelles. Déjà, du temps de Charles le Chauve, on avait reconnu l’inconvénient de laisser ambulatoire la haute justice du comte, et de ne point avoir un lieu spécial con sacré à l’instruction des procédures, à l’audition des témoins, à la détention des prévenus, etc. Un capitulaire y avait pourvu, mais rien ne prouve qu’avant le douzième siècle on ait institué beaucoup de maisons de justice. Les rois et, à leur imitation, les comtes tenaient audience en plein air, à la porte du palais, ou dans quelque autre lieu public, ou sous un arbre, comme faisait saint Louis au bois de Vincennes.

« Dès l’année 1190, dit Desmaze dans ses excellentes recherches sur l’histoire du parlement de Paris, Philippe-Auguste, partant pour la Palestine, établit des bailliages, qui devaient tenir leurs assises un jour par mois ; durant cette assise, ils entendaient tous ceux qui voulaient se plaindre et ils leur donnaient jugement sans délai. L’assise du bailli se tenait à des époques fixes ; la cour royale n’avait de séances que quand il plaisait au roi d’en indiquer. L’assise du bailli siégeait dans un endroit déterminé ; la cour accompagnait le roi et n’avait aucun lieu habituel de résidence. L’assise du bailli se composait de cinq juges ; la volonté du roi déterminait pour chaque session le nombre et la qualité des personnes qui pouvaient prendre part aux délibérations de la cour. »

Sous Louis IX, la justice royale acheva d’absorber la justice seigneuriale, non seulement en fait, mais encore en droit ; les baillis, mandataires directs du pouvoir souverain, prirent une autorité devant laquelle dut fléchir le seigneur féodal, car derrière les baillis se tenait le peuple, attentif et vigilant, le peuple organisé en corporations, les corporations réunies en commune.

Avec les baillis se développa un système judiciaire dont les principes se rapprochaient beaucoup plus de la législation romaine que du droit coutumier, qu’on respecta néanmoins ; l’épreuve judiciaire par le duel disparut presque entièrement ; on fit une large place aux appels, aux enquêtes, dans toute espèce de procédure, et Louis IX parvint à régler la compétence des cours ecclésiastiques, en précisant mieux la nature des causes, et à réprimer l’abus des saisies intempestives, arbitraires et ruineuses, que les seigneurs opéraient sur les vassaux. L’ordonnance de 1254 fixe très bien la juridiction des parlements et des bailliages, le rôle important des baillis, en même temps qu’elle trace la manière dont s’instruira désormais la procédure, et le rôle dévolu aux conseillers, aux maîtres des requêtes, aux auditeurs, ainsi qu’aux avocats.

Aux bailliages déjà créés Louis IX ajouta les quatre grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint-Pierre le Moustier et de Mâcon, « pour connoistre en dernier ressort des appels de justices seigneuriales ». Philippe le Bel compléta l’œuvre de son aïeul par l’ordonnance de 1302. « On ne saurait trop remarquer, dit Pardessus, dans son Essai historique sur l’organisation judiciaire, « la part que les baillis eurent au rétablissement de l’autorité royale dans l’administration de la justice. S’il n’eût pas existé des baillis, exerçant chacun leur action sur une partie assez étendue du territoire et se rattachant à la cour du roi, toutes les justices, tant royales que seigneuriales et municipales, seraient restées dans l’isolement ; l’arbitraire aurait continué d’y régner, la cour aurait nécessairement ignoré les abus ; l’incurie des prévôts royaux, établis dans des territoires exigus, et leur peu de force ne leur auraient jamais permis de disputer avec succès à ceux des seigneurs la connaissance des affaires, dont l’ordre public exigeait que la décision appartînt à des officiers institués par le roi et jugeant en son nom. »

Au moment de monter sur le trône, Hugues Capet était comte de Paris, et, comme tel, revêtu d’attributions judiciaires, auxquelles il renonça (987), sous réserve que son comté de Paris, après l’extinction des héritiers mâles de son frère Eudes, ferait retour à la couronne : ce qui eut lieu. En 1032, presque aussitôt naissait un nouveau magistrat, le prévôt de Paris, chargé de prêter secours aux bourgeois, lorsqu’ils opéraient une main-mise sur leurs débiteurs. Chef de la noblesse du comté, placé au-dessus des baillis et des sénéchaux, indépendant du gouverneur, le prévôt de Paris fut à la fois le chef financier et politique de la capitale, le chef de la justice et de la police urbaine, le commandant des troupes municipales, en un mot le préfet (praefectus urbis), ainsi qu’on le qualifiait sous l’empereur Aurélien, le premier magistrat de Lutèce, comme on l’appelait encore sous Clotaire (663).

Autour du prévôt se groupaient des assesseurs, formant un tribunal, appelé plus tard le Châtelet, parce qu’il siégeait dans cette forteresse, dont on fait remonter l’érection à l’empereur Julien, et sans doute aussi les attributions de ce tribunal ne différaient pas de celles des châtellenies royales. Sa juridiction embrassait les conflits entre particuliers, les voies de fait et batteries, les émeutes, les démêlés de l’Université avec les écoliers, et les ribaudailles, d’où était venu au prévôt le surnom populaire de roi des Ribauds. Il jugea d’abord sans appel, mais bientôt les justiciables invoquèrent la justice du parlement, et le parlement dut connaître de certaines causes jugées au Châtelet ; il ne le fit toutefois qu’avec réserve, dans des cas graves, malgré la fréquence des appels à son arbitrage suprême.

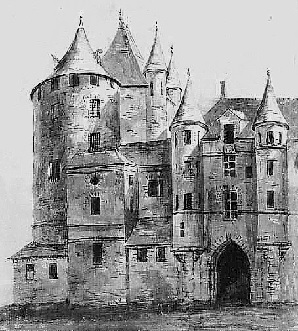

Le Grand Châtelet

Nonobstant la juridiction des comtes et des baillis, dans certaines grandes villes existaient des juridictions échevinales ou consulaires électives, assez semblables au Châtelet de Paris : ainsi, le capitoulat de Toulouse, le maître-échevinat de Metz, la bourgmestrie de Strasbourg et de Bruxelles, possédaient, dans chacune de ces villes, un tribunal qui, jugeant sans appel, réunissait des attributions multiples, au civil, au criminel et en simple police. Diverses localités françaises du nord avaient un prévôt avec siège prévôtal, d’une juridiction variable, mais préposé principalement au maintien de la sécurité publique, à l’apaisement des conflits nés des privilèges dévolus aux corporations d’arts et métiers, dont l’importance s’accrut beaucoup depuis le douzième siècle, surtout dans les Flandres.

« Au retour d’oultremer, Louis IX vint se seoir sobz li dées (sous le dais), encosté li bon prevost de Paris, rendant justice. » Ce bon prévôt n’était autre que le docte Étienne Boileau, en faveur duquel la prévôté fut déclarée charge de magistrature. Avant lui, elle était vénale et avait donné lieu à de graves abus. Saint Louis, dit Joinville, « qui mettait grande diligence comment le menu peuple fût gardé, ne voulut plus que la prévôté fût vendue », et en investit Boileau, « lequel la maintint si bien que nul malfaiteur, ni larron, ni meurtrier n’osa demeurer à Paris ».

La multiplication croissante des affaires qui incombaient au prévôt, surtout après l’extension de l’enceinte de Paris sous Philippe-Auguste, l’avait fait décharger de la perception des deniers publics. On l’autorisait à se pourvoir d’enquesteurs idoines (capables), occupés des menus détails de la procédure, et on lui permettait de s’adjoindre des juges auditeurs. « Nous ordonnons qu’il y en ait huict », disait un édit de Philippe le Bel (février 1324), « tant seulement desquels il y en auroit quatre clercs et quatre laïcs, et s’assembleront au Chastelet deux jours en la semaine, pour voir d’un accord et d’un assentiment les procès et les causes avec nostre prevost. »

En 1343, la cour de la prévôté se composait d’un procureur du roi, d’un lieutenant civil, de deux avocats du roi, de huit conseillers et d’un lieutenant criminel, dont les plaids (procès) avaient lieu tous les jours non fériés au Châtelet. A dater de l’année 1340, ce tribunal ayant eu à juger ou à régler toutes les affaires de l’Université, et, depuis le 6 octobre 1380, celle de la marée, qui n’étaient pas moins multipliées, son importance s’en accrut considérablement.

Malheureusement, de nombreux abus s’introduisirent dans cette juridiction municipale. En 1313 et 1320, les officiers du Châtelet furent suspendus de leurs charges, à cause des extorsions qu’ils s’étaient permises. Le roi ordonna une enquête. Le prévôt et deux conseillers du parlement, nommés d’office, informèrent, et le roi Philippe VI de Valois, adoptant les conclusions de l’enquête, dressa de nouveaux statuts, empreints d’une juste défiance, statuts auxquels les officiers du Châtelet promirent, sous serment, de se soumettre. L’ignorance et l’immoralité des laïques, substitués aux clercs dans ce personnel, avaient ’été les causes principales du désordre. Le parlement chargea deux de ses présidents d’examiner les officiers du Châtelet. Vingt années après, sur de nouvelles plaintes, le parlement assemblé décida que trois conseillers idoines, choisis parmi ses membres, procéderaient de concert avec le procureur du roi au Châtelet, afin de réformer les abus et les dérèglements de cette judicature.

Du temps de Philippe le Bel il n’existait encore, à vrai dire, qu’un seul parlement, la cour du roi. Son action, à la fois politique, administrative, financière et judiciaire, se mouvait dans un ensemble très compliqué. En 1302, ce monarque lui imposa pour limites exclusives la judicature, fixa son ressort territorial et lui donna, comme corps de justice, des privilèges propres à consolider son indépendance, à relever sa dignité. Il attribua au grand conseil (conseil d’État) les fonctions politiques ; à la chambre des comptes, les fonctions de comptabilité ; il ne contesta pas aux évêques le droit de connaître des testaments, des legs, des douaires, des cas d’hérésie ; mais il voulut soustraire les juifs à la compétence du parlement, et fit fermer aux prélats les portes du palais où siégeait la cour, et cela en dérogation à la sage ordonnance de 1295 : c’était enlever à la justice les lumières et la prépondérance des plus dignes représentants de l’Église.

Philippe le Bel et ses successeurs, dans leur lutte incessante contre l’aristocratie, avaient besoin avant tout des grands corps de justice, qui enregistraient les édits, et des justices urbaines ou municipales, qui, se renouvelant par l’élection, se recrutaient surtout au sein de la bourgeoisie, centre commun des résistances aux usurpations du pouvoir, que ces usurpations vinssent de la noblesse ou de la couronne.

Les Grands Jours de Troyes, assises des anciens comtes de Champagne, et l’Echiquier de Normandie, furent également organisés par Philippe le Bel, tout en restreignant leurs attributions, et, de plus, il autorisa le maintien d’un parlement à Toulouse, cour souveraine dont il fit en personne l’ouverture solennelle, le 10 janvier 1302. En temps de guerre, le parlement de Paris siégeait une fois dans l’année ; en temps de paix, deux fois, à Pâques et à la Toussaint. Il y avait, selon les besoins, deux, trois, quatre séances des Grands Jours de Troyes, tribunaux annexes du parlement de Paris, présidés d’habitude par un de ses délégués, même quelquefois par le chef suprême de cette haute cour. C’était au conseil du roi qu’on décidait si telle affaire devait être retenue au parlement de Paris, ou renvoyée soit à l’Échiquier, soit aux Grands Jours de Troyes.

Philippe le Bel, cet impitoyable niveleur, étant mort avant que ses institutions eussent pris racine, il y eut jusqu’à Louis XI entre le parlement de Paris et les diverses cours du royaume, entre les grands vassaux et les parlements, entre ces derniers et le roi, un conflit perpétuel de prééminence, qui, sans abaisser la majesté du trône, accrut peu à peu la considération dont jouissait l’ordre judiciaire.

Dès l’avènement de Louis X (1314), la réaction commença ; le haut clergé rentra dans le parlement, mais Philippe V fut moins défavorable aux laïques, et ne permit point que dans son conseil d’Etat les conseillers titrés fussent plus nombreux que les gens de robe. Ces derniers finirent même par l’emporter, sous le double rapport des services qu’ils rendaient et de l’influence que leur donnait la connaissance des lois du pays. Autant l’épée avait dominé la toge durant des siècles, autant depuis l’émancipation de la bourgeoisie les légistes s’étaient rendus maîtres du terrain administratif et judiciaire. On avait beau les tenir encore sur le marchepied du banc où siégeaient les pairs et les barons, leur avis prédominait, leur arbitrage décisif tranchait les questions les plus importantes.

Le 11 mars 1344, une ordonnance rendue au Val Notre-Dame augmente le personnel du parlement, qui dès lors se compose de 3 présidents, de 15 conseillers clercs, de 15 conseillers laïques, de 24 clercs et 16 laïques, à la chambre des enquêtes ; de 5 clercs et 3 laïques, à celle des requêtes. Sur la présentation du chancelier et du parlement, le roi nommait aux sièges vacants.

Il était recommandé aux rapporteurs d’écrire de leur propre main « leurs arrests large et loing en loing, si que on les puist mieux lire ». Aux huissiers était confiée la police des audiences, la garde des portes, la disposition des places : « ils se partageoient les courtoisies qu’on leur faisoit pour cause de l’office. » Avant d’être admis à plaider, il fallait qu’un avocat eût prêté serment et fût inscrit au rôle.

Mais le tribunal suprême qu’était le parlement, si haut placé à la tête des pouvoirs publics, fléchissait quelquefois devant la menace d’un ministre ou d’un favori ; il subissait les influences de l’intrigue, épousait les préjugés de l’époque. On l’a vu se diviser pendant que nos provinces étaient envahies par l’étranger ou ravagées par la guerre civile, et prêter son concours au parti victorieux, quel qu’il fût ; même alors, ces faiblesses étaient rachetées par de grandes et incontestables vertus.

Aux quatorzième et quinzième siècles, tous les membres du parlement faisaient partie du conseil d’État, qui se divisait en grand conseil et petit conseil. Le grand conseil ne se réunissait qu’en cas d’urgence, pour les causes exceptionnelles ; le petit conseil s’assemblait tous les mois, et ses décisions étaient enregistrées ; d’où était venue la coutume d’opérer au parlement un enregistrement semblable, confirmatif du premier. On lisait l’ordonnance en présence de la cour, ensuite on l’inscrivait sur les registres.

Dès l’année 1336, on trouve au bas d’une ordonnance de Philippe de Valois : « Lu par la chambre, et enregistré par la cour du parlement dans le livre des ordonnances royales. » Dans les premiers temps, lorsqu’on voulait donner à un acte un caractère d’authenticité, on ne disait pas qu’il avait été enregistré, mais bien qu’il avait été déposé entre les actes publics, après avoir été transcrit sur un parchemin, que l’on roulait. Etienne Boileau, prévôt de Paris, avait le premier fait écrire en cahiers les actes de sa juridiction.

Pendant la captivité du roi Jean, en Angleterre, l’autorité souveraine allant à la dérive, le conseil d’État, les parlements et les divers corps de magistrature agrandirent leurs attributions à ce point que, sous Charles VI, le parlement de Paris osa prétendre qu’une ordonnance du souverain ne devait acquérir force de loi qu’après avoir été enregistrée au parlement ; jurisprudence hardie et toute nouvelle, que les rois ne repoussèrent pourtant pas en principe, afin de pouvoir, au besoin, déclarer nuls et non avenus des traités compromettants, surpris à leur bonne foi ou rendus nécessaires sous la pression de certaines circonstances difficiles.

L’esprit de corps des parlements et leur rôle politique (car ils avaient occasion de s’interposer sans cesse entre les actes émanés du gouvernement et les prétentions respectives des provinces ou des trois ordres) accrurent naturellement l’importance de cette magistrature souveraine. Les rois eurent lieu de se repentir plus d’une fois de l’avoir rendue si puissante ; le parlement de Paris, surtout, entravait le libre exercice de leur volonté. Aussi, que firent les rois ? Ils diminuèrent insensiblement diverses attributions des autres cours de justice ; ils circonscrivirent davantage le ressort du parlement de Paris et augmentèrent en proportion la juridiction des grands bailliages, ainsi que celle du Châtelet. Le prévôt de Paris était un auxiliaire, un appui pour le pouvoir royal, qui le tenait sous sa main. Le Châtelet était aussi un centre d’action et de force, qui contrebalançait en certains cas les résistances parlementaires. De là naquirent des rivalités et des haines implacables.

Lit de justice du roi Charles VII auprès du parlement de Paris installé à Vendôme, en 1458

Lit de justice du roi Charles VII auprès du parlement de Paris installé à Vendôme, en 1458

Il fallait voir avec quelle habileté le parlement profitait des moindres indices, d’un bruit public, des accusations le moins justifiées, pour traduire à sa barre les officiers du Châtelet soupçonnés de prévarications ou d’attentats contre la religion, les mœurs, le gouvernement. Maintes fois, ces officiers, et le prévôt lui-même, étaient sommés de venir faire .amende honorable devant le parlement assemblé, mais ils conservaient leur charge ; plus d’une fois, un officier du Châtelet fut jugé à mort et exécuté, mais le roi levait toujours la confiscation prononcée à l’égard des biens du condamné ; ce qui atteste qu’en réalité la condamnation avait été inique, et que, par des motifs graves, le pouvoir royal n’avait pu soustraire la victime à la vindicte du parlement.

Aubriot fut ainsi condamné à la prison perpétuelle sous les plus vains prétextes ; il eût subi la peine capitale, si le roi Charles V l’avait abandonné au moment de son procès. Pendant l’occupation anglaise, sous le règne désastreux de Charles VI, le Châtelet de Paris, qui soutenait la cause nationale, fit preuve d’une énergie rare et d’un grand caractère ; le sang de plusieurs de ses membres coula sur l’échafaud. Ce fut une flétrissure pour les juges et les bourreaux, et pour les victimes une auréole de gloire.

L’ordonnance du roi Jean, rendue en 1363, après son retour de captivité et peu de temps avant sa mort, avait déterminé expressément la juridiction du parlement. Il devait connaître des causes qui touchaient les pairs de France et quelques prélats, chapitres religieux, barons, communautés, conseils, auxquels appartenait le privilège de relever de la cour souveraine ; il connaissait aussi des causes du domaine, des appels du prévôt de Paris, des baillis, sénéchaux et autres juges ; il planait en quelque sorte au-dessus des affaires minimes, mais il ne demeurait étranger à aucun des débats judiciaires qui intéressaient la religion, le roi, l’État.

Notons que les avocats ne devaient parler que deux fois dans la même cause, et qu’ils subissaient une amende, tout au moins une remontrance, s’ils étaient prolixes ou s’ils se répétaient dans leur réplique ; à plus forte raison, s’ils dénaturaient les faits. Après la plaidoirie, on leur accordait le droit de rédiger par écrit « les faits positifs et défensifs de leurs clients ».

Charles V confirma ces dernières prescriptions relatives aux avocats, et en ajouta d’autres non moins remarquables, dans lesquelles on voit apparaître l’assistance judiciaire « pour les povres et misérables personnes qui y plaident et plaideront ». Cette ordonnance de Charles V impose aussi des délais fixes, sous peine d’amende, aux opérations diverses des officiers de justice ; elle déclare, en outre, que le roi ne devra plus « oïr d’ores en avant la plaidoirie d’aucunes petites causes », et, quels que soient les ordres de la cour, elle interdit aux présidents de surseoir au prononcé de leurs arrêts et de suspendre la marche régulière de la justice. Charles VI, avant de tomber en démence, ne contribua pas moins que son père à établir sur des bases meilleures la juridiction de la cour souveraine du royaume, ainsi que celle du Châtelet et des bailliages.

Le parlement, par la pompe souveraine et presque théâtrale dont il s’entourait, fit de la justice plus qu’un spectacle qui la manifestait vivement aux yeux : il l’érigea en une représentation austère et splendide à la fois dans laquelle se complaisait l’orgueil national. Un roi de France était fier de la chambre dorée de son parlement ; c’était le premier objet qu’il offrait à la curiosité des princes étrangers.

En 1415, l’empereur Sigismond, étant à Paris, voulut assister à une séance. « La cour, raconte Juvénal des Ursins, était bien fournie de seigneurs sur tous les sièges d’en haut ; pareillement étaient les avocats bien vêtus, en beaux manteaux et en chaperons fourrés. Et s’assit l’empereur au-dessus du premier président, où le roi s’assiérait s’il y venait. » Le procès qui était appelé commença ; et comme un des plaideurs encourait une déchéance à cause de la qualité de chevalier qui lui manquait, Sigismond le manda devant lui et lui conféra le titre dont il avait besoin. Mais le parlement vit avec déplaisir un souverain étranger qui s’ingérait d’exercer devant lui une prérogative de l’autorité royale, et il continua à juger, sans tenir aucun compte de ce qui venait d’avoir lieu en sa présence.

Au quinzième siècle, le parlement de Paris présentait une organisation qui n’a pas sensiblement varié jusqu’en 1789. Il avait des conseillers pairs, des conseillers clercs, des conseillers laïques, des membres honoraires, des maîtres des requêtes, dont quatre seulement y siégeaient, en tout une centaine de juges. Un premier président, souverain de ladite chambre de Parlement, maître de la grand’ chambre de plaids, nommé à vie, et trois présidents de chambre, également nommés à vie, quinze maistres ou conseillers clercs et quinze laïques, confirmés chaque année par le roi, à l’ouverture de la session. Un procureur général, plusieurs avocats généraux et des substituts formant collège, gens du roi ou parquet, constituaient la partie active de cette cour, autour de laquelle se groupaient des avocats consultants, des avocats plaidants, des avocats stagiaires, des huissiers ou sergents, dont le chef devenait noble à son entrée en charge.

Le costume officiel du premier président rappelait celui des anciens barons et chevaliers. Il portait une robe écarlate, doublée d’hermine, et un bonnet à mortier de taffetas noir, orné de deux galons d’or. En hiver, il avait, par-dessus sa robe, un manteau d’écarlate doublé d’hermine, sur lequel se trouvait appliqué l’écusson de ses armes ; ce manteau était fixé, du côté gauche, à l’épaule, avec trois lettices (ganses) d’or, afin de laisser libre le côté de l’épée, attendu que les anciens chevaliers et barons siégeaient toujours, comme juges, avec l’épée.

Aux archives de la mairie de Londres, on voit, dans la Relation de l’entrée du roi d’Angleterre Henri V à Paris (1er décembre 1420), que « le premier président estoit en habit roial, et le premier huissier devant lui, aiant son bonnet fourré, et estoient les seigneurs clercs vestus de robes et chaperons d’azur, et tous les autres vestus de robbes et chaperons d’escarlatte vermeille ». Ce costume sévère, en harmonie parfaite avec la majesté des fonctions de ceux qui le portaient, dégénéra vers la fin du quinzième siècle. Une ordonnance de François Ier défend aux juges de porter « chausses déchiquetées et autres habits dissolus ».

Sources d’ après « L’ancienne France. La justice et les tribunaux », paru en 1888)

Frais de justice au XIVe siècle

(D’après « Études sur l’ancienne France : histoire, mœurs,

institutions » (par Félix Rocquain), paru en 1875)

Comprenant le coût entier du procès, notamment les frais d’instance et les frais de voyages et de nourriture, les dépens avaient, avant la Révolution et notamment au XIVe siècle, une portée considérable : le parlement faisait plaider gratuitement la cause des plus pauvres, mais pour les autres l’évaluation des dépens faisait l’objet de contestations entre les parties lorsque la nécessité voire la réalité voire des sommes engagées n’était pas démontrée

es dépens comprenaient à cette époque, non pas seulement les déboursés directs, mais tous ceux qui se rattachaient de près ou de loin à la conduite de l’affaire ; non seulement les frais d’instance, d’actes de toute nature, de salaires, de vacations, mais encore ce que nous appellerions aujourd’hui les faux frais : voyages, entretien, nourriture, perte de temps même.

La condamnation aux dépens frappait donc la partie perdante d’une charge très lourde, et remettait au contraire la partie gagnante dans le statu quo ante, en la rendant indemne de toutes ses avances. De là un effort marqué pour grossir d’un côté (demandes de dépens), pour alléger de l’autre (défenses auxdites demandes ou diminutions) ce règlement de comptes, que fixait en définitive la magistrature au moyen de la taxe des dépens.

Quand on considère l’immense étendue qu’avait au XIVe siècle le ressort du parlement de Paris, on conçoit que les frais de voyages devaient entrer pour une part notable dans le coût des procès. Les plaideurs étaient tenus, au moins en principe, de comparaître en personne, et leur présence importait, à cette époque encore plus qu’aujourd’hui, au gain des affaires. Inutile de dire que les voyages étaient difficiles et parfois périlleux, ce qui, par suite des moyens employés pour les rendre ou plus commodes ou plus sûrs, augmentait les dépenses.

L’équipage des voyageurs variait suivant leur condition. Plus il était considérable, plus grossissaient les frais à solder ultérieurement. On voyait des nobles partir à quinze montures pour eux et leur suite. Une dame Béatrix, voyageant vers 1342, avait avec elle, outre une demoiselle qui l’accompagnait, deux écuyers, trois valets et quatre chevaux. Les bourgeois n’emmenaient ordinairement qu’un cheval ou deux avec un valet, pour accomplir les plus longs trajets. Quelques personnes, des dames, des vieillards, des malades, employaient le char ou chariot. On était presque toujours accompagné de valets a pied ; il fallait coucher à l’hôtel, et, comme on gardait les mêmes chevaux, les voyages s’opéraient avec plus ou moins de lenteur.

Que si l’on veut savoir la durée du temps employé à parcourir des distances déterminées, on reconnaît que la distance parcourue en un jour (10 à 12 lieues) par les plaideurs ou leurs représentants ne différait pas sensiblement de celle que franchissaient, à l’époque .de Louis XIV, les voyageurs ordinaires. Ainsi, pour nous borner à un petit nombre d’exemples, on mettait, pour venir à Paris de Lyon (116 lieues), huit jours ; de Bayeux (64 lieues), cinq jours ; de Reims (38 lieues), trois jours. Le sire de Murviel, en 1343, mit douze jours pour franchir les 203 lieues qui le séparaient de Paris, soit 17 lieues par jour. Il est vrai qu’il était parfaitement monté.

À s’en rapporter aux diminutions, actes dans lesquels la partie perdante protestait contre l’ensemble des frais qui tombaient à sa charge, on eût pu voyager beaucoup plus vite. Dans un acte de ce genre, on allègue, en effet, qu’il est possible de venir de Lille à Paris (59 lieues) en trois jours. Mais on conçoit que, pour payer moins, le défenseur aux dépens ne se montrait pas toujours très exact dans ses allégations.

De l’énormité des frais qu’engendraient les procès, on a conclu à tort que les grands ou, pour mieux dire, les riches seuls plaidaient ; que conséquemment les petits souffraient et se résignaient à l’injustice. Les textes démontrent l’inexactitude de cette opinion. Assurément il était nombre d’affaires, telles que règlements d’inventaires, liquidations, partages, donations, comptes de tutelle, exécutions de testaments ou de contrats de mariage, qui impliquaient une certaine situation de fortune et ne pouvaient concerner les personnes d’humble condition.

Mais il était d’autres sortes d’affaires, comme services, redevances, paiements d’intérêts sous forme de constitutions de rentes, dans lesquelles les classes pauvres se trouvaient inévitablement engagées. Or, les documents attestent que, loin de céder toujours à la loi du plus fort, celles-ci cherchaient à faire valoir leurs droits, avec cette particularité que, ces affaires mettant ordinairement en cause un certain nombre de personnes à la fois, les intéressés se présentaient devant les juridictions non isolément, mais en corps (universitates). Le nombre des universitates intervenant comme partie au parlement était même assez considérable ; de la seconde moitié du XIVe siècle à la fin du XVe (1364-1490), il s’éleva au nombre de cinq ou six cents.

En dehors des affaires qui amenaient ainsi devant le parlement un ensemble de personnes appartenant aux classes inférieures de la société, on ne saurait douter qu’il n’y en eût quelquefois où fussent intéressés des individus isolés. Dans ce cas, la pauvreté n’était pas non plus un obstacle à la revendication d’un droit. Le parlement faisait plaider la cause gratuitement par des avocats et des procureurs qu’il désignait d’office. On a de ce fait des preuves irrécusables. En d’autres termes, l’assistance judiciaire était organisée devant le parlement au XIVe siècle ; et c’est une erreur désormais démontrée que de croire cette institution née d’hier.

On a dit aussi — et c’est une assertion devenue depuis longtemps populaire — que le coût excessif des procès était imputable aux procureurs et à leur rapacité. Il est certain que plus d’un procureur traînait sans scrupule les affaires en longueur et par cela même en grossissait les frais.

Toutefois, il faut prendre garde que le procureur était alors, comme il le fut plus tard, l’agent intermédiaire auquel tout venait aboutir ; qu’il faisait d’ordinaire les avances des frais ; que sur sa note devaient figurer, avec ses déboursés et ses propres vacations, les honoraires des avocats, les épices des magistrats, les indemnités des commissaires et des témoins. Le plaideur malheureux ne voyait que le total, la somme qu’il avait à payer ; et, dans son mécontentement, il s’en prenait au rédacteur du mémoire, c’est-à-dire au procureur, de l’excès d’un dommage dont celui-ci pouvait, en réalité, n’être pas responsable.

Il ne faudrait pas assimiler le procureur de cette époque au procureur des âges suivants. Un procureur au XIVe siècle était un homme d’affaires chargé de procuration à l’effet d’ester en justice. Telle est du moins la meilleure définition qu’il soit possible d’en donner. Quand on avait à plaider, il était rare qu’on eût directement recours aux procureurs attitrés auprès des juridictions compétentes. On s’adressait aux hommes d’affaires dont nous parlons, versés plus ou moins dans la connaissance des coutumes et de la législation, et désignés sous la dénomination générale de clercs. Parmi ces clercs ou procureurs, il en était que les familles riches gardaient à leur service à titre permanent, moyennant une pension annuelle, et que pour cette raison on appelait pensionnaires. Lors donc qu’un état de frais fait mention de procureurs ayant voyagé, séjourné dans tel ou tel endroit, étant intervenus dans telle ou telle enquête, il convient de prendre garde s’il s’agit de procureurs hommes d’affaires ou de procureurs au parlement.

Les voyages, les séjours des procureurs, tiennent habituellement une grande place dans les demandes de dépens et les diminutions. On y trouve le détail de l’équipage dans lequel marchait le procureur, le compte des jours employés par lui à se déplacer, et jusqu’à la mention des désagréments qu’il a éprouvés dans son voyage. D’ordinaire, l’équipage consiste en un valet avec un cheval ou deux loués à cet effet. On voit, dans un texte, un procureur porter au compte de ses frais la ferrure d’un cheval, le coût de bottes et trois paires de chaussures. On conçoit bien que, dans les diminutions, tous ces frais sont contestés. « Ledit procureur, lisons-nous dans une diminution, n’a accoustumé à chevauchier que à un cheval. » Et ailleurs, à propos d’un procureur qui avait sans doute allongé son voyage pour quelque affaire personnelle et réclamait une trop forte indemnité : « Il pooit [pouvait] aler sans soi destourner (de son chemin). »

Voilà pour les frais relatifs aux procureurs. En ce qui regarde les dépens propres aux parties, ils étaient également l’objet de diverses critiques de la part du défendeur à ces dépens, critiques exposées tout au long dans les diminutions. Le demandeur était-il venu à Paris, on contestait l’opportunité du voyage, et partant on refusait d’en acquitter les frais. « Il n’estoit pas besoing qu’il y fust en personne », dit un texte ; et plus loin au sujet d’un plaideur qui, tout en venant lui-même, avait usé des services d’un procureur : « Puisqu’il confesse qu’il avoit procureur, pour néant [rien] y venait-il. »

On niait même parfois le fait du voyage : « Ne vinst point à Paris, lisons-nous quelque part, et s’il y vinst, si n’estoit point nécessité. » Pour peu que le plaideur fût venu pour quelque affaire étrangère au procès en même temps que pour le procès lui-même, on ne manquait pas de signaler le fait et d’en arguer pour requérir un allégement des frais « Ne vint à Paris pour celle cause, mais vint au lendit (foire), qui lors séoit, pour marchander ou autre besogne faire. » — « Doit estre rabattu la moitié, pour ce qu’il y vint pour autre chose, c’est assavoir pour faire un payement à certaines gens. » — « …S’il y vinst, en vérité, si fu ce [ce fut] pour trouver remède de sa veue [ses yeux]. »

Enfin, on considérait dans quel équipage étaient venues les parties, et l’on ne manquait jamais de dire que le demandeur avait, dans son voyage, mené un train au-dessus de sa condition. « Ne doit avoir que pour un cheval et un valet, son estat ne requiert mie [point] plus. » — « …Là où il demande pour ses journées XII livres (…) dient [disent] que, considéré l’état et la personne du dit, doit souffire XL sols. »

Les honoraires des avocats étaient discutés avec non moins d’attention par la diminution. Les textes que nous analysons ne permettent pas d’établir aucune indication précise sur le quantum des honoraires. Il est certain toutefois que le chiffre variait suivant l’importance de la cause, la réputation de l’avocat et l’usage de la localité où résidait celui-ci. Cette localité est toujours mentionnée dans l’état de frais ; on indique avec soin à quel barreau appartiennent les avocats, à celui de Paris ou à celui d’une autre ville, petite ou grande.

La classification des avocats en avocats du parlement et en avocats de province, établie par ces textes, est historiquement peu connue. Parmi les avocats de province, les textes en citent de Maçon, de Louviers, de Cahors, de Carcassonne. À quelque siège qu’ils appartiennent, les avocats, d’après une règle qui paraît obligatoire, sont désignés nominativement dans les articles de dépens relatifs à leurs honoraires : On rencontre ainsi plusieurs noms célèbres de l’époque, tels que celui de Robert le Coq. Un autre point important que ces textes mettent en lumière contredit l’opinion suivant laquelle les avocats auraient été, de temps immémorial, dans l’usage (encore existant aujourd’hui) de ne point donner quittance de leurs honoraires. Il ressort des documents la preuve positive qu’une pratique toute contraire était admise au XIVe siècle.

On conçoit qu’au milieu de ces menus détails de frais concernant les parties, les procureurs et les avocats, la besogne des magistrats taxateurs n’était pas toujours facile. Il ne paraît pas qu’au XIVe siècle il y ait eu des ordonnances. correspondant à nos tarifs modernes ou contemporains. Il ne semble pas davantage qu’à défaut de règlements généraux, il y ait eu, sur la matière, quelque usage en vigueur. Aussi l’attitude des magistrats ne se montre-t-elle pas uniforme. Elle varie selon les caractères, les circonstances, et, sans doute aussi, les lumières.

Ce qu’on peut affirmer toutefois, c’est qu’une prévention défavorable, on pourrait presque dire une malveillance, à l’endroit de la demande de dépens, domine constamment l’esprit des magistrats. Les frais, quel qu’en soit le chiffre, sont toujours réduits par la taxe. La quotité de la réduction est le seul point qui varie. La formule usitée en cette circonstance est très simple. À côté de la mention des frais requis par le demandeur, mention rédigée tantôt en latin et tantôt en français, le magistrat inscrit le mot habeat, que suit l’indication d’une somme toujours moindre que la somme demandée. « Pour le salaire de maistre Robert le Coc, qui plaida la dicte cause et plusieurs fois, XII livres. — Habeat IIII libras. »

Quelquefois le magistrat ne se borne pas à diminuer la somme, il refuse tout paiement. Dans ce cas, le mot nichil remplace le mot habeat. « Pour le conseil des dictes religieuses, c’est assavoir maître Jehan de Dormans et maître Jehan d’Ay pour ce présent parlement, X livres. Nichil. »

L’une des tâches les plus délicates du magistrat taxateur devait être l’appréciation des monnaies en usage. Si le procès durait dix, quinze ou vingt ans — ce qui arrivait fréquemment, vu que la compétence des tribunaux était presque toujours contestée et que leurs sessions, toujours de courte durée, éprouvaient en outre de nombreuses remises —, il y gavait grande apparence que, dans l’intervalle écoulé entre les débuts de l’instance et le moment où il s’agissait d’en régler les frais, le titre des monnaies s’était modifié une ou plusieurs fois. Il y avait là une difficulté qui, au XIVe siècle en particulier, dut se présenter souvent.

On sait en effet combien furent nombreuses alors les mutations de monnaies. Sous le roi Jean, de 1351 à 1360, la livre tournois changea soixante et onze fois de valeur. De là, pour le magistrat taxateur, la nécessité d’indiquer à quel type il rattache ses évaluations. Il les rapporte tantôt au type de la monnaie qui avait cours au moment de la confection des actes du procès, tantôt au type en usage au moment du règlement de la taxe.