Des artisans copistes aux imprimeurs

L’histoire d’une lutte rude et longue….

Jusqu’à la fin du XVe siècle les manifestations de la pensée n’étaient reproduites que par des copies manuscrites. Longtemps confiées aux moines et aux clercs des diverses abbayes, ces sortes de travaux furent entrepris plus tard par des laïques qui finirent par former l’importante corporation des maîtres écrivains enlumineurs, lesquels cherchèrent à entraver durant plus d’un siècle la progression d’une imprimerie menaçant la pérennité de leur activité et bientôt placée sous la plus étroite surveillance.

Au XIVe siècle, on comptait à Paris plusieurs milliers de copistes dont le plus grand nombre habitaient le quartier de la Cité, celui de la Tour-Saint-Jacques-la-Boucherie, et particulièrement la rue qui, à raison de leur présence, prit le nom de rue des Écrivains et qui disparut à l’époque du prolongement de la rue de Rivoli. La découverte de l’imprimerie, comme on peut le deviner, mit au désarroi cette pléiade d’artisans. Aussi cherchèrent-ils, par tous les moyens possibles, à entraver le développement de cette merveilleuse invention qui révolutionna le monde entier.

Ils allèrent jusqu’à lancer contre les imprimeurs l’accusation de sorcellerie. « On ne connaît pas, écrit Paul Sebillot dans Légendes et curiosités des métiers, le détail des griefs qu’ils formulèrent ; ils devaient différer assez peu de ceux qui étaient d’usage en semblable occurrence : pacte avec le diable, intervention des puissances surnaturelles. Selon Voltaire, qui ne cite pas la source de cette anecdote, ils avaient intenté un procès à Gering et à ses associés qu’ils traitaient de sorciers. Le Parlement commença par faire saisir et confisquer tous les livres. C’est alors que le roi intervint entre les persécutés et le tribunal persécuteur. Il lui fit défense, dit Voltaire, de connaître de cette affaire, l’évoqua à son Conseil, et lit payer aux Allemands le prix de leurs ouvrages. »

On sait que la typographie découverte en Allemagne vers 1436 ne fut réellement mise en usage à Paris qu’en 1470 et qu’à la fin du XVe siècle les grandes villes de France voyaient s’installer des imprimeries dans leurs murs, mais il ne dut pas en être de même dans les localités bien moins importantes : aussi ne faut-il pas s’étonner de ne rencontrer aucune trace d’impressions locales dans les petites villes de province avant la moitié du XVIe siècle.

Et cependant, il y a lieu de le reconnaître, ainsi qu’on l’a déjà vu plus haut, les rois de France n’avaient pas hésité, dès le principe, à encourager l’imprimerie et à en favoriser le développement. Charles VIII notamment délivrait en mars 1488 des lettres patentes portant concession de tous les privilèges de l’Université au profit des libraires et imprimeurs et autres suppôts de la dite Université, et vingt-cinq ans plus tard, Louis XII signait à Blois la fameuse déclaration du 9 avril 1513 dans laquelle, considérant l’invention de l’imprimerie comme « une œuvre divine plutôt qu’humaine », il octroyait à nouveau les mêmes privilèges aux libraires, imprimeurs, relieurs, illumineurs et écrivains jurés.

Après lui vinrent François Ier (1515-1516-1543), Henri II (1547) et Charles IX (1560) qui confirmèrent les grâces, faveurs, franchises, exemptions etc., dont jouissaient déjà ceux qui exerçaient ces mêmes industries. Au mois de novembre 1381, Henri III généralisa par un édit l’institution des maîtrises dans les arts et métiers, et ceux à qui incombait l’exécution de cette mesure élevèrent la prétention de l’appliquer aux imprimeurs et libraires qu’ils considéraient comme des artisans mécaniques ; mais ces derniers trouvant qu’une telle interprétation était attentatoire à l’honneur de l’imprimerie qui, à leurs yeux était un art véritable, en appelèrent au roi lui-même. Le Conseil d’État privé, saisi alors de la question, rendit le 30 avril 1583, un arrêt qui décida que l’édit de 1581, n’était pas applicable aux imprimeurs-libraires. A partir de ce jour, les privilèges en question ne soulevèrent plus de sérieuses contestations.

Le 28 février 1723, Louis XV édicta un règlement spécial sur le fait de la librairie et de l’imprimerie à Paris, mais comme, à la rigueur, ses dispositions ne s’imposaient pas d’une façon suffisante aux imprimeurs de province, il intervint, le 24 mars 1744, un nouvel arrêt du Conseil d’État, qui ordonna qu’elles seraient applicables dans toute l’étendue du royaume.

Librairie à Paris au XVIIe siècle

Le règlement du 28 février où l’exercice de l’imprimerie se trouve minutieusement analysé et qui a été, à juste titre, qualifié de Code de l’Imprimerie et de la Librairie est très intéressant à connaître, car, non seulement il dépeint ce qu’étaient il y a plusieurs siècles les imprimeurs et les libraires, mais encore il reflète, mieux qu’on ne le pourrait faire, les mœurs et les idées du temps où il parut. Une analyse succincte des principaux passages suffira pour le démontrer.

Ce qui frappe d’abord, quand on parcourt ce document, c’est le soin avec lequel l’autorité royale entendait renfermer les imprimeurs et les libraires dans des limites pouvant lui permettre la plus grande surveillance. Ainsi l’article 4 défendait « à toutes personnes à quelque qualité et condition qu’elles fussent, autres que les libraires et imprimeurs de faire le commerce de livres, d’en vendre et débiter aucuns, de les faire afficher pour les vendre en leur nom, soit qu’ils s’en disent les auteurs ou autrement, ni de tenir boutique ou magasin de livres, d’acheter pour revendre en gros ou en détail, en chambres et autres lieux, même sous prétexte de vendre à l’encan aucuns livres en blanc (c’est à dire en feuilles) ou reliés, gros ou petits, neufs ou fripés, même de vieux papiers qu’on appelle à la rame et de vieux parchemins, à peine de cinq cents livres d’amende, de confiscation et de punition exemplaire ».

Déjà, bien auparavant, le Bailli du Palais avait, le 21 juillet 1668, rendu une sentence qui déclarait bonne et valable la saisie pratiquée chez un parfumeur, d’un Traité du Tabac dont il détenait plusieurs exemplaires, et le Parlement de Rouen, faisait en 1675, « inhibitions et défenses à tous collèges, communautés et maisons religieuses, d’avoir aucune imprimerie chez eux ou en une maison particulière, ni de vendre et débiter aucuns livres en blanc ou reliés que par les mains des libraires.

Plus tard, un arrêt du Conseil en date du 4 juin 1718 faisait défense à Jean-Baptiste Lully, le célèbre compositeur, surintendant de la musique du roi, d’afficher, vendre ou faire vendre ses propres opéras autrement que par un imprimeur ou par un libraire. Et sous l’empire du règlement de 1723, les époux Péron, marchands fripiers à Blois, qui avaient acheté à la criée quelques livres provenant de la bibliothèque de l’abbé Mesnage, prêtre habitué de la paroisse Saint-Honoré, se voyaient poursuivis et condamnés pour avoir mis à l’encan deux ou trois de ces mêmes livres.

Toutefois, il y avait exception à l’égard des marchands merciers-grossiers de la ville de Paris ; c’est ainsi qu’on désignait ceux qui faisaient le commerce en gros. L’article 5 du règlement les autorisait, en effet, ce qui s’est toujours continué, à vendre les A.B.C., Almanachs, petits livres d’heures et de prières imprimés hors la ville, pourvu qu’ils n’excédassent pas deux feuilles et qu’ils fussent du caractère Cicéro : c’est le nom qu’on donnait aux caractères d’imprimerie ayant onze points typographiques de force et de corps, semblables à ceux qui avaient servi en 1467 à Rome pour l’impression des Épîtres de Cicéron.

L’article 10 n’accordait également aucun privilège aux libraires et imprimeurs de Paris pour l’impression des Factums, Mémoires, Requêtes, Placets, Billets d’enterrement, Pardons, Indulgences et Monitoires. L’article 6 permettait aux femmes et veuves de compagnons imprimeurs ou libraires, d’acheter et de vendre les papiers à la rame et les vieux parchemins à l’usage des imprimeurs, libraires et relieurs. Aux termes de l’article 17, tous les imprimeurs étaient tenus d’employer de bons caractères et de beau papier, avec indication du nom du libraire qui avait commandé l’ouvrage, et, bien entendu, il était défendu d’indiquer un faux nom, sous peine de cinq cents livres d’amende.

En outre, il était interdit d’avoir plus d’une boutique à la fois, ni de faire aucun étalage portatif sur les ponts, quais, parapets et dans les maisons privilégiées. On voulait ainsi éviter, comme l’explique une ordonnance royale du 25 septembre 1742, la vente de toutes sortes d’écrits sur la religion, le Gouvernement de l’État, et contre la pureté des mœurs. Enfin, les imprimeurs étaient tenus, d’après l’article 12, à avoir leur boutique ou magasin dans le quartier de l’Université ; quant aux libraires simples, ils avaient le choix entre ce quartier et l’intérieur du Palais. C’est dans ce dernier endroit qu’était installé le fameux Claude Barbin, illustré par Boileau et dans le magasin duquel s’étaient donné rendez-vous Trissotin et Vadius pour vider leur querelle. Inutile de dire qu’aucune boutique ne devait être ouverte les fêtes et dimanches (art. 16) sous peine d’amende.

Des maîtres imprimeurs ou libraires, le règlement passe aux apprentis. Pour être admis en cette dernière qualité, il fallait (art. 20) être congru en langue latine et savoir lire le grec. Une fois admis, l’apprenti devait travailler chez le même maître au moins quatre années entières et consécutives (art. 21), temps pendant lequel il ne pouvait se marier. Par contre, chaque imprimeur ou libraire ne devait avoir qu’un seul apprenti à la fois. Cette mesure avait pour but de prévenir, dans l’intérêt de la Communauté, les abus pouvant résulter du nombre toujours croissant des aspirants à la maîtrise.

Après son stage terminé, l’apprenti devait servir encore un maître pendant trois ans en qualité de compagnon, et ne pouvait abandonner un travail sans l’avoir achevé, mais en revanche, le patron était forcé de le lui laisser finir, ou tout au moins, de lui en fournir un autre de même qualité (art. 32).

L’article 41 renfermait une disposition assez singulière, portant que les compagnons, ouvriers ou apprentis ne pourraient faire aucun festin ni banquet, soit pour entrée ou issue d’apprentissage, soit autrement. Il leur était également interdit d’organiser « aucune communauté, confrérie, assemblée, cabale ni bourse commune », ou d’agir en nom collectif pour quelque cause et occasion que ce soit, à peine de prison, de punition corporelle et de trois cents livres d’amende (art. 42).

On était loin alors des grèves et des syndicats ouvriers. De plus, les apprentis ne pouvaient aller en troupe, tant de jour que de nuit, ni porter épées, poignards, bâtons et autres armes offensives, ni faire aucun tric. On appelait ainsi une sorte de signal convenu d’avance pour quitter le travail et se rendre au cabaret.

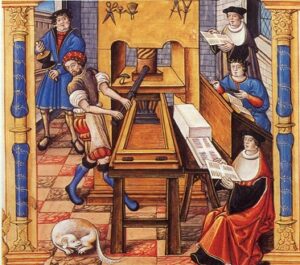

Une imprimerie au XVIe siècle

Après avoir déterminé les obligations imposées aux maîtres-imprimeurs et à leurs apprentis, le règlement énonçait les conditions pour arriver à la maîtrise : production de certificats de capacité, de bonne vie et mœurs et de catholicité ; examen à subir devant huit membres de la communauté ; serment à prêter entre les mains du lieutenant général de police : telles étaient les principales prescriptions. En outre, l’aspirant à la maîtrise de libraire simple versait au syndic une somme de mille livres ; celui qui voulait être tout à la fois imprimeur et libraire, était taxé à quinze cents livres (art. 45).

Dès qu’il était reçu à Paris, le candidat pouvait s’établir dans tout le royaume, sans subir de nouvelles épreuves. Ici se place l’article 49 qui intéresse la province et spécialement les villes du département de l’Oise. Cet article, en effet, consacrait, entre autres choses, un arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 1704, qui déterminait les villes du royaume dans lesquelles il était nécessaire qu’il y eût des imprimeurs-libraires pour le bien du service du roi et l’utilité du public, mais il en fixait le nombre dans chaque localité, parce que, disait-il, « il serait dangereux qu’il s’en établît un trop grand nombre, de crainte que ne trouvant pas assez d’ouvrage pour pouvoir subsister, ils ne s’appliquassent à des contrefaçons ou à d’autres impressions contraires au bon ordre. »

En conséquence, il n’était attribué qu’un seul imprimeur-libraire à Beauvais, Compiègne, Noyon et Senlis, avec cette condition que les places des imprimeurs qui viendraient à décéder seraient remplies par leurs veuves, tant qu’elles continueraient a exercer l’imprimerie, mais avec défense de prendre aucun apprenti.

Pourquoi cette interdiction ? Le texte est muet à cet égard. Craignait-on qu’une veuve, jeune encore, ne traitât avec trop de sollicitude l’apprenti qui devait vivre sous le même toit qu’elle, ou bien n’était-ce pas plutôt pour éviter d’augmenter ainsi le nombre des aspirants à la maîtrise ? Nous ne le saurions dire.

L’article 56 contenait une disposition relative aux correcteurs. Ces derniers devaient être capables, et si, par leur faute, il y avait nécessité de réimprimer les feuilles qu’ils avaient dû corriger, c’était à leurs frais. Enfin, ce qui s’explique de soi-même, il était formellement prohibé d’imprimer, vendre, exposer, distribuer ou colporter des livres ou libelles contre la religion, le service du roi, le bien de l’État, la pureté des mœurs, l’honneur et la réputation des familles et des particuliers ; et, en cas d’infraction, les imprimeurs et les libraires étaient punis, suivant la rigueur des ordonnances, privés et déchus de leurs privilèges et immunités, et déclarés incapables d’exercer à l’avenir leur profession, sans pouvoir y être jamais rétablis.

Tel fut le célèbre règlement concernant l’imprimerie et la librairie dont certaines dispositions s’appliquaient encore lorsque le décret du 10 septembre 1870 proclama la liberté de ces deux branches d’industrie et de commerce.

Sources : D’après un article paru en 1899 dans le « Bulletin de la Société historique de Compiègne »