Sommaire

Toggle

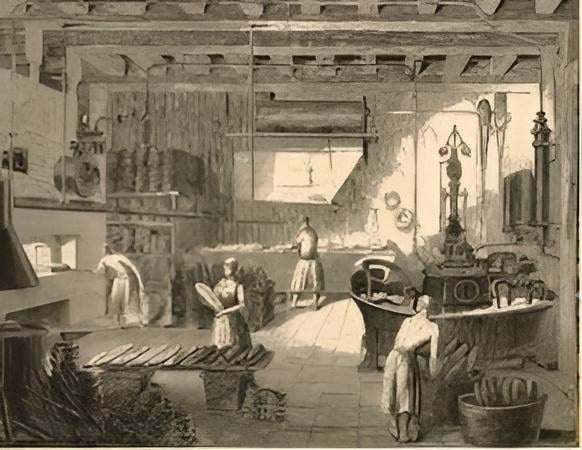

Boulangers

Le pain est l’aliment de base traditionnel de plusieurs cultures. En France, il est mentionné dans les datant du Moyen Âge. Cependant du pain avait en réalité déjà été produit il y a 14 000 ans, quatre millénaires avant le début de l’agriculture.

Le pain se déguste blanc chez les nobles et les bourgeois qui se le procurent chez leur boulanger. Les paysans le mangent noir et le réalisent eux-mêmes avec les céréales disponibles. Celles-ci peuvent être du froment comme en Provence et sur tout le pourtour méditerranéen, du seigle, de l’avoine, de l’orge comme dans les régions montagneuses et septentrionales, ou encore du maïs très récemment introduit dans le Sud-ouest de la France.

Les boulangers

Entre l’époque gallo-romaine et le début de la Renaissance du XVIe siècle, on peut constater que l’agriculture ne modifie ni ses méthodes, ni son matériel. Le rendement des terres reste faible, parfois insuffisant, ce qui empêche de stocker en vue des mauvaises récoltes. Au Moyen Âge, le millet, longtemps cultivé en Gaule, se retrouve essentiellement utilisé pour les bouillies que réalisent les paysans. Pendant toute la période du Haut Moyen Âge (Ve– Xe siècle), les fours sont rares et les céréales les plus répandues, pauvres en gluten.

Vers 630, on trouve les premiers écrits concernant la réglementation de la vente et pesage du pain, qui est attribuée à Dagobert. Les boulangeries se situaient dans les cours royales, les villes fortifiées et les abbayes. Vers 1080, apparition du nom « talmenier » pour appeler le boulanger de cette époque, qui deviendra plus tardivement vers la fin du 12ème siècle. Le « talmelier » s’occupe de l’ensemble des opérations, de l’approvisionnement, depuis l’achat des céréales, jusqu’à la vente à l’ouvroir (fenêtre-comptoir de la boutique).

Outre les termes « talmeliers », on rencontre encore les formes suivantes : boulengers, boulenghiers, boulens, maîtres de la pelle, pisseteurs, talemeriers, talemetiers, tallemeliers, talmeliers, talmelliers, talmisiers, tamisiers, etc., etc.

La communauté était placée sous le patronage de saint Honoré, et une confrérie était dédiée à saint Lazare.

C’est seulement à partir de 1050 que le pain et le vin deviennent les bases de l’alimentation. Le rôle du christianisme dans leur promotion et leur diffusion restera considérable pendant tout le Moyen Âge.

Un roi prédécesseur de Saint Louis, Philippe-Auguste peut-être, avait concédé les revenus et la juridiction professionnelle des boulangers à son grand panetier, qui conserva ce privilège jusqu’en 1711. A cette date, le titre de grand panetier appartenait au duc de Cossé-Brissac ; il vendit la renonciation à ses droits plus de cent mille livres, qui furent payées par la corporation.

Vers 1250, Saint-Louis supprime le droit de banalité dans les villes, mais les fours banaux existent dans les campagnes pendant encore plusieurs siècles. C’est pourtant ce changement qui marque le début de la panification telle qu’on l’entend aujourd’hui. Les panetiers sont d’abord devenus des boulangers (parce qu’ils fabriquaient des boules de pains), puis des boulangers à partir du moment où ils ont fait leur pain avec une seule sorte de farine (abandon des mélanges). Parallèlement, la fermentation de la pâte par ensemencement au levain se perfectionne.

Jean II Le Bon établit trois sortes de pains obligatoires, classés suivant leur blancheur et leur qualité : le plus blanc, le pain de Chailly, ensuite le pain coquillé, et enfin le pain bis.

Jean de Garlande nous apprend qu’au milieu du treizième siècle, les pistores vendaient des pains faits de froment, de seigle, d’orge, d’avoine, de méteil et même de son. Ils prennent le nom de talemeliers dans les statuts très complets et très curieux qu’ils soumirent, vers 1268 à l’homologation du prévôt de Paris Étienne Boileau ( Livre des métiers, titre I). Chaque atelier se composait alors d’un gindre (joindre), de vanneurs (vaneres), de bluteurs (buleteres) et de pétrisseurs (pestriseurs). On ne cuisait pas les jours de fête, qui représentaient presque un quart de l’année, les Parisiens mangeaient donc rarement du pain frais. Le commerce n’était pas interrompu le dimanche, mais les boutiques restaient entr’ouvertes seulement.

L’ordonnance du 30 janvier 1351 nomme les maîtres talemeliers, talemeniez , thalemeniers, bolengiers et boulengiers ; mais il ne serait pas impossible qu’une nuance existât entre les deux formes. La seconde viendrait de ce que les pains de cette époque avaient en général l’apparence d’une boule. Boulangers ne se rencontre guère avant le seizième siècle.

Au début, l’unité type du pain était la denrée ou pain d’un denier, d’où l’on fit le doubleau de deux deniers, et la demie d’un demi-denier ou obole. Le prix de ces pains ne variait pas ; mais, sur l’avis des jurés talemeliers, on réduisait ou l’on augmentait leur dimension, suivant que le blé était plus ou moins cher. A dater de 1439 seulement, le pain fut vendu au poids, ce furent alors les prix qui varièrent. Les pauvres allaient, le dimanche, au marché Saint-Christophe près de Notre-Dame, où l’on mettait en vente les pains défectueux, trop cuits, trop levés, trop compacts, ou trop petits qui, pendant la semaine avaient été saisis par les jurés chez les boulangers de la banlieue. Quant à ceux qui étaient confisqués pour les mêmes raisons chez les talemeliers de Paris, on les distribuait gratuitement aux pauvres. Pendant fort longtemps, on appela pain de cuisson celui qui était cuit chez les bourgeois, par opposition au pain de boulanger.

Au XVIe siècle, afin de réduire les révoltes populaires et de rassurer l’opinion publique, des contrôles de boulangerie se mettent en place. Ordre est également donné de laisser le client peser lui-même le pain qu’il achète, sur une balance permanente installée «à la fenêtre ou dans l’endroit le plus clair de la boutique». Les pains doivent avoir la blancheur et le poids exigés par les règlements. De plus, ils doivent porter la marque du boulanger. En cas de faute grave ou de récidive, on pouvait confisquer tous les biens du boulanger et lui retirer son droit d’exercer.

Une stricte tenue vestimentaire leur est ordonnée par l’ordonnance du 13 mai 1569 qui prescrit aux compagnons boulangers d’être continuellement en chemise, en caleçon, et en bonnet, « dans un costume tel qu’ils fussent toujours en état de travailler et jamais de sortir, hormis les dimanches et les jours de chômage réglés par les statuts ». Par ailleurs, ils n’ont pas le droit de se rassembler, « de porter épée, dague et bâton, de porter manteau, chapeau et haut de chausses », sauf les jours de fêtes, mais uniquement « de drap gris et blanc, sous peine de prison ».

Le XVIIe siècle apporte un essor formidable de l’aménagement des sols avec la naissance des sciences agronomiques. Parallèlement, les villes grossissent. Les pouvoirs publics cherchent alors à faire des réserves de blé, en prévision des famines ou des sièges. L’agriculture de subsistance se transforme en une agriculture de marché. Pour la boulangerie l’usage de la levure est autorisé. Les farines sont de plus en plus blanches entraînant une amélioration de la fabrication et un développement important quant à la variété des pains.

À partir de 1635, en ville, le boulanger doit cuire journellement quatre sortes de pains dans sa boutique : le pain de Chailly de 12 onces (1 once = 30,594 g), après cuisson ; le pain de chapitre de 10 onces ; le pain bourgeois ou bis-blanc de 16 onces ; le pain bis (plus noir) ou pain de brode de 14 onces. Les balances et les poids doivent rester dans la boutique. On défend aux boulangers d’exposer les autres pains de luxe : pain de Gonesse, pain à la reine, etc…. Ils sont vendus aux seuls clients qui en font « expressément » la demande. Mais à la campagne, les paysans panifient ce qui est à sa disposition, c’est-à-dire toutes sortes de céréales, voire toutes sortes de graines (légumes ou fruits secs). Le terme « pain » renvoi à de nombreuses variétés de produits panifiés. Seule constante, ces pains restent gros et on les consomme rassis comme dit le dicton :« En bonne maison pain rassis et bois sec ». Toutefois, en 1665, un boulanger parisien introduit de la levure de bière dans un pain à mie légère. Ceci améliore le goût et accélère la fermentation. La légèreté de ce pain plaît beaucoup. Mais les adversaires de la levure donnent une telle importance à leurs débats que le gouvernement et la Faculté de Médecine de Paris se prononce contre l’emploi de la levure de bière. Mais ce pain est tellement bon aux yeux des consommateurs qu’il continue à se répandre malgré l’interdiction, et en 1670 le Parlement finit donc par autoriser la levure de bière en panification.

Pendant cette période, de nombreuses variétés et formes de pains apparaissent. Rapidement les boulangers de Paris se spécialisent dans la fabrication de petits pains alors qu’ailleurs on continuait à fabriquer des gros pains.

Plus tard, un pain de luxe apparaît et les variétés de pain s’enrichissent encore, mais comme on ne connaissait pas encore l’utilisation de la vapeur d’eau dans les fours, tous les pains restaient ternes..

Au XVIIIe siècle, pour les Français, le pain n’est pas seulement un aliment de base. Il symbolise le sacré, l’espoir, la justice, la stabilité… Il rassure quand il est blanc. Il inquiète quand il devient noir et vient à manquer même si les autres vivres ne manquent pas. Le Roi de France redoute les soulèvements populaires pour manque de pain. Pour résoudre et atténuer les crises de subsistances, l’État constitue des stocks propres à enrayer toute famine. Il légifère de plus en plus sur la commercialisation des grains. A la fin du XVIIIe siècle, l’usage du sel dans le pain se répand, car les impôts en avaient limité l’usage jusqu’à cette date.

Les derniers statuts des boulangers datent de mai 1746. Il fallait pour passer maître avoir vingt-deux ans accomplis, professer la religion catholique, présenter un certificat de bonne vie et mœurs, n’ « être atteint d’aucun mal dangereux qui se puisse communiquer », avoir fait trois années d’apprentissage, trois années de compagnonnage, et avoir parfait le chef-d’œuvre, qui consistait à « convertir en diverses sortes de pâtes et de pains trois sepfiers de farine » (le setier représentait environ 156 litres). Les fils de maîtres étaient dispensés de la plupart de ces formalités. Pour l’expérience, qui pour eux remplaçait le chef-d’œuvre, on leur demandait seulement d’employer « une mine de farine » (la mine représentait environ 18 litres), et cette épreuve pouvait être faite en la maison du père. Chaque pain devait porter la marque du maître chez qui il avait été confectionné.

Mais, le peuple gronde toujours. En 1789, les cahiers de doléances prônent un pain «toujours moins cher et meilleur». Finalement, en 1793, on arrive au pain pour tous : riches et pauvres, le pain de l’Égalité. Hélas, la condition des boulangers devient parallèlement misérable, en raison des brimades de la part des administrations révolutionnaires. Seuls les boulangers forains semblent s’en tirer à moindre mal.

Au début du XXe siècle, il y a de nombreuses améliorations sur les fours de boulangerie. D’abord chauffés au bois, les fours sont ensuite chauffés au charbon, au gaz puis au mazout. Parallèlement se développe les appareils à produire de la vapeur d’eau pour humidifier le four. C’est cette humidité qui donna au pain sa couleur jaune doré.

A la fin du XIXe siècle naît la baguette dans les boulangeries parisiennes. Elle deviendra après-guerre l’un des grands symboles internationaux d’un certain « art de vivre » français.

Aujourd’hui, la France bénéficie de techniques de panification uniques au monde. Le pain que nous consommons aujourd’hui n’est plus le même qu’il y a quelques dizaines d’années, car la vie sociale et économique a beaucoup évolué, mais les constituants du pain courant sont restées les mêmes, à savoir de la farine, de l’eau, du sel et de la levure.

Boulangers des faubourgs

Les boulangers établis dans les faubourgs Saint-Germain, Saint-Michel, Saint-Jacques, Saint-Marcel et Saint-Antoine n’étaient point soumis aux statuts qui régissaient la communauté parisienne. Les plus nombreux, ceux du faubourg Saint-Germain, avaient même reçu, en 1659 encore, des statuts particuliers, où la durée de l’apprentissage, la nature du chef-d’œuvre, les privilèges accordés aux fils de maître ne différaient en rien, il est vrai, des règles adoptées dans Paris.

Au mois de décembre 1678 un édit ordonna la fusion de toutes ces maîtrises particulières avec celles de la ville. L’exécution en fut retardée par l’opposition du duc de Cossé-Brissac, alors grand panetier. Ses droits furent supprimés en avril 1711, mais il souleva de nombreuses difficultés, et c’est seulement en 1720 que les boulangers des faubourgs, ceux de Saint-Antoine excepté, ne formèrent plus qu’une seule corporation avec ceux de Paris.

Boulangers des petits chiens blancs

Ce titre, qui n’a sans doute pas survécu au règne de Henri II, était, en 1547, le privilège du boulanger Antoine Andrault, fournisseur de petits pains spéciaux pour les chiens favoris du roi.

École de boulangerie

Elle fut fondée, vers 1780, dans la rue de la Grande-Truanderie, par le lieutenant de police Lenoir, et destinée à l’enseignement technique des ouvriers boulangers. Les cours y étaient gratuits et faits, deux fois par semaine, sous la direction de Parmentier et de Cadet de Vaux. Ils n’étaient pas seulement théoriques : on fabriquait là le pain blanc destiné à l’école militaire et le pain bis destiné aux prisons.

Autres expressions des 13 et 14e siècles

D’autres expressions, fréquentes dans les statuts du treizième et du quatorzième siècles, demandent également une explication. A Paris, à cette époque, le pain était fabriqué sous de nombreuses dénominations, ainsi, on nommait, suivant leurs qualités :

Pain aliz – celui qui était fait avec des restes de pâtes, et devait être, dès lors, trop serré, trop compact. Il est cité dans le Livre des métiers.

Pain ars ou éschaudé – le pain trop cuit.

Pain de brode, dit aussi Pain faitis – un pain bis, mélange de seigle et de gruau.

Pain de Chailly – Pain de première qualité, cité sous ce nom dans une ordonnance de décembre 1372. Il faudrait dire pain de Chilly, car il était alors apporté à Paris de Chilly, aujourd’hui Chilly-Mazarin (Seine-et-Oise).

Pain de chapitre dit aussi Croine et Choesne – Les chanoines de Notre-Dame recevaient chaque matin un de ces pains exquis, d’où est venu le proverbe : « Il a mangé son choine le premier »

Pain coquillé – Pain dont la croûte formait de nombreuses boursouflures. Il est cité sous ce nom dans l’ordonnance de décembre 1372. C’est celui que les statuts de mars 1659 nomment Pain de ménage et qui est devenu Pain bourgeois

Pain de Corbeil – Il est cité dans les statuts de 1367.

Pain de Gentilly – C’était un pain au beurre.

Pain de Gonesse – Il était déjà très recherché au treizième siècle, et sa vogue se soutint jusqu’à la Révolution. Colletet, dans ses Tracas de Paris, le déclare préférable à tous les autres pains, même au pain à la Montauron, même au pain à la reine. Sébastien Mercier écrivait encore vers 1780 : « A six heures, les boulangers de Gonesse, nourriciers de Paris, apportent, deux fois la semaine, une très grande quantité de pains. Il faut qu’ils se consomment dans la ville, car il ne leur est pas permis de les emporter ».

Pain de Melun – Pain excellent, très estimé déjà au quatorzième siècle. Dans la suite, quelques gourmets firent venir à Paris des farines et des boulangers de Melun, sans pouvoir obtenir d’eux la qualité recherchée.

Pain méschevé – Pain vendu à un prix inférieur à celui qui était fixé pour sa dimension

Pain mestourné – C’est-à-dire pain trop petit

Pain plat – Pain blanc de un denier

Pain de pote – Pain de luxe dont le boulanger fixait le prix à sa volonté

Pain raté – « Que rat ou souris ont entamé lo »

Pain reboutis – Pain défectueux, dont la vente était interdite.

Pain de saint Brice – Il est cité dans les statuts de 1367.

Pain de tranchoirs – On appelait tranchoirs d’épais morceaux de pain bis, ayant la forme ronde, et qui tenaient lieu d’assiettes. Ils furent en usage jusqu’au début du dix-septième siècle. On disait aussi pain tailloir.

Un arrêt du 13 février 1523 ordonna au boulangers de faire sans cesse des pains « de trois sortes de blancheur, bonté et poids, savoir :

- Pain de Chailly, 12 onces.

- Pain bourgeois, 2 livres.

- Pain de brode, 6 livres ».

Le règlement de police du 30 mars 1635 leur enjoignit de cuire chaque jour des :

- Pains de Chailly, de 12 onces.

- Pains de chapitre, de 10 onces.

- Pains bourgeois, de 16 onces.

- Pains bis de brode, de 14 onces.

Tous au prix de 12 deniers. Mais il y avait des demies

Citons encore quelques noms, qui sont en général postérieurs au quatorzième siècle :

Pain artichaut – Pain à plusieurs cornes.

Pain ballé – Pain grossier qui contenait encore. la balle ou enveloppe du grain. Rabelais l’a mentionné

Pain bis-blanc – Celui qui est fait de farine blanche et de gruau.

Pain de bouche – Pain un peu salé, rempli d’yeux, fait d’une pâte bien travaillée, bien levée. Dit aussi pain de courtisan, il se rapprochait du pain de chapitre.

Pain de brasse – Pain commun, destiné aux domestiques.

Pain broyé – Il n’était guère en usage que pour le chef-d’œuvre exigé des compagnons boulangers qui voulaient être admis à la maîtrise.

Pain chaland – Pain très blanc et très bien fait. Ce nom s’est donné à tous les pains venant des environs de Paris, celui de Gonesse excepté.

Pain chapelé – Celui dont on a gratté la plus grosse croûte.

Pain de citrouille – Celui dans lequel on avait mêlé un peu de citrouille cuite. Il passait pour très rafraîchissant.

Pain de condition – Voir ci-dessous Pain mollet.

Pain cornu – Celui qui représentait quatre cornes.

Pain de courtisan – Voir ci-dessus Pain- bouche.

Pain de deux-couleurs – Pain bigarré, composé alternativement d’une couche de froment et d’une couche de seigle.

Pain de disette-Voir ci-dessous Pain d’orge.

Pain à la duchesse – Voir Pain mollet.

Pain d’espiotte – Variété de pain de seigle.

Pain d’esprit – voir Pain mollet.

Pain d’étrennes – Celui que les paroissiens offraient en présent à leur curé vers les fêtes de Noël.

Pain féodal – Celui que certains vassaux étaient tenus de fournir à leur seigneur.

Pain ferré – Pain brûlé en dessous par suite d’une trop forte cuisson.

Pain de festin – Il était, fait de pâte légère dans laquelle entrait du lait, doré par dessus avec des œufs et cuit à four ouvert.

Pain à la fronde – Mot mis à la mode pendant le soulèvement contre Mazarin. Voir ci-dessous Pain de Paris.

Pain grison – Variété de pain de gruau.

Pain haligourde – Variété dans laquelle entrait beaucoup de gruau.

Pain à la joyeuse – Après le mariage du duc de Joyeuse avec la sœur de la reine (1581), tout fut, un moment, à la Joyeuse.

Pain à la maréchale – Voir ci-dessous Pain à la Montauron.

Pain à la mode – Voir Pain mollet.

Pain mollet – Petit pain de luxe, dont la forme, la composition et le nom changèrent souvent. On peut citer, parmi les variétés successives de pains mollets :

- Le pain blême.

- Le pain à café.

- Le pain de condition.

- Le pain cornu.

- Le pain à la duchesse.

- Le pain d’esprit.

- Le pain à la mode.

- Le pain à la Montauron.

- Le pain de mouton.

- Le pain à la reine.

- Le pain de Ségovie. etc., etc., etc.

Pain à la Montauron dit aussi à la maréchale – Pain au beurre, qui devait son nom au fastueux financier à qui Corneille dédia Cinna.

Pain moussaut – Variété du pain de gruau.

Pain mouton – Pain mollet, dont la croûte, dorée avec des jaunes d’œufs, était en outre saupoudrée de quelques grains de blé. C’était un de ces petits présents que les domestiques donnaient en étrennes à leurs jeunes maîtres.

Pain de munition – Pain destiné aux troupes. Dans Les contens de Tournebu (1581), Nivelet dit à Rodomont : « Il me semble que le pain de munition n’a point si bon goust que le pain de chapitre de Paris . ». A la fin du dix-huitième siècle, chaque homme en recevait par jour une livre et demie.

Pain de Noël – Redevance que certains vassaux étaient tenus de payer, au moment de Noël, à leur seigneur.

Pain d’orge – Pain grossier qui ne s’employait qu’à défaut de tout autre. Aussi l’appelait-on pain de disette.

Pain paget – Ainsi nommé du financier Paget du Plessis. Il remplaça le pain à la Montauron, après la déconfiture de ce dernier

Pain de Paris (gros) – Le même, croit-on, que le grand pain bourgeois, qui joua un rôle durant les troubles de la Fronde .

Pain à la reine – Pain de luxe, qui aurait été mis à la mode par Marie de Médicis.

Pain rousset – Pain fait de méteil.

Pain du Saint-Esprit – Nom de certains pains que l’on donnait en aumône aux pauvres dans la semaine de la Pentecôte.

Pain de Ségovie ou de Sigovie – Variété de pain mollet.

Pain tortillé – Nommé ainsi à cause de sa forme. Il est cité dans la lettre d’un sicilien attribuée à J.P. Marana.

Sources : Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle par Alfred Franklin – 1906.