Sommaire

ToggleCorporations de métiers au Moyen Age : origine, première organisation des associations ouvrières

L’histoire ne nous fait pas assister à la formation des corporations de métiers ; quand elles nous apparaissent dans les documents, notamment dans une charte de 1160 datant du roi Louis VII, elles comptent déjà de longues années d’existence et nous offrent une organisation complète.

Pourtant il n’est peut-être pas impossible, en rapprochant certains traits de cette organisation de quelques textes mérovingiens et carolingiens, de se représenter ce qu’était l’industrie avant les corps de métiers, ainsi que la façon dont ceux-ci prirent naissance.

Lorsque les Francs s’établirent en Gaule et s’approprièrent les domaines du fisc impérial et ceux qui avaient été abandonnés par leurs propriétaires — les Francs avec lesquels Clovis conquit la Gaule jusqu’à la Seine étaient peu nombreux ; les terres du domaine public et les terres sans maître leur suffirent et ils ne dépouillèrent pas les Gallo-Romains d’une partie de leurs propriétés, comme le firent les Burgondes et les Visigoths —, les artisans fixés sur ces domaines durent travailler pour leurs nouveaux maîtres. Les uns restèrent isolés et conservèrent leur fonds colonnaire à la charge de fournir des produits de leur industrie.

La plupart furent distribués, suivant leurs métiers, dans des ateliers dont chacun était dirigé par une sorte de contremaître (ministerialis). La nombreuse domesticité du conquérant germain comprenait donc tous les artisans dont l’industrie lui était nécessaire. Dans les gynécées, des femmes se livraient au cardage de la laine, au tissage, au lainage, au foulage et à la teinture des étoffes à l’aide des matières livrées par l’intendant du domaine (Capitulaires de Villis, cap. 43 et 49), et Guérard, Prolégomènes du Polyptioque d’Irminon)

Le maître tirait un profit pécuniaire des talents de ses esclaves en vendant les produits de leur industrie ou en louant leurs bras à prix d’argent. Si la responsabilité du maître prouve qu’il profitait en partie de l’argent gagné par l’esclave, le mot permiserit qui apparaît dans les lois burgondes suppose que celui-ci était intéressé à travailler pour le public et qu’il gardait une partie du salaire. Les plus habiles avaient pour lui une grande valeur à cause des bénéfices qu’ils lui rapportaient. Aussi celui qui tuait un esclave initié à un art mécanique payait au maître un wergeld plus élevé lorsque cet esclave avait donné des preuves publiques d’habileté (publice probati).

C’est à ces ouvriers travaillant à la fois au profit de leur maître et à leur profit personnel, que s’adressaient les hommes libres qui n’étaient pas assez riches pour entretenir des esclaves aussi nombreux, aussi experts que l’exigeaient leurs besoins. Les villages possédaient aussi des moulins et des forges, où des agents, ayant un caractère public, travaillaient pour les membres de la communauté. Enfin il y avait dans les villes quelques artisans libres. Mais on n’en a pas moins le droit de dire que, pendant la période mérovingienne et la période carolingienne, le travail industriel eut en général un caractère domestique et servile.

C’est de ces groupes d’artisans créés dans les domaines des grands propriétaires que sortirent les corps de métiers du Moyen Age. Une organisation, imaginée dans l’intérêt du maître pour discipliner et rendre plus productif le travail servile, devint la garantie des privilèges de la classe industrielle, la source de sa prospérité. Cette transformation s’accomplit par degrés ; l’artisan réussit d’abord à s’assurer une partie des bénéfices de son travail, et nous venons de voir que, dès le VIe siècle, il avait parfois franchi ce premier pas, puis le maître les lui abandonna entièrement en stipulant seulement des droits pécuniaires, enfin les associations ouvrières s’attribuèrent des privilèges exclusifs qui firent disparaître les travailleurs isolés. Parvenues à une indépendance complète, elles conservaient encore, nous le verrons, des traces de leur origine. Le mouvement communal ne fut pour rien dans cette émancipation de la classe ouvrière, elle était terminée quand il commença, et ce fut, au contraire, l’existence des corporations qui favorisa la formation des communes.

Si la plupart des corporations de métiers ont l’origine que nous venons d’indiquer, il en est cependant quelques-unes qui descendent directement des collèges romains. Parmi les corporations parisiennes, celles des marchands de l’eau et des bouchers de la Grande-Boucherie doivent remonter à l’époque romaine. Les nautes parisiens, qu’une inscription nous montre dès l’époque de Tibère consacrant un autel à Jupiter, survécurent à l’invasion franque et ne perdirent rien de leur importance, puisqu’ils formèrent la municipalité parisienne. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie se recrutait héréditairement, et cette particularité, qu’on ne rencontre dans aucune autre corporation de la capitale, fait inévitablement penser aux collèges romains chargés de l’alimentation publique, dont les membres étaient également héréditaires.

A ces deux exceptions près, on ne peut retrouver les collegia opificum dans les corps de métiers du Moyen Age. Aucun texte n’indique la persistance de ces collèges, tandis que nous en avons cité plusieurs qui témoignent de l’existence d’un régime industriel tout différent. Si, faisant abstraction des textes qui sont loin, il faut bien en convenir, d’être tout à fait topiques et concluants, on cherche à se représenter ce qui s’est passé lorsque les Francs ont occupé Paris, on est porté à penser qu’ils firent subir aux membres des collèges le sort de leurs esclaves germains, qu’ils les réduisirent à un état voisin de la servitude pour s’assurer leurs services.

Des associations, dont les membres étaient enchaînés à leur profession dans un intérêt public, n’étaient pas faites pour être respectées ni même comprises par un peuple qui ne s’était pas encore élevé jusqu’à la notion de l’État. Faut-il admettre qu’une partie des gens de métiers échappa à la servitude et, pour protéger son indépendance, forma des guildes que le temps transforma en corps de métiers ? Il semble que non, et le petit nombre d’artisans qui avaient conservé leur liberté, comme le tailleur dont parle Grégoire de Tours, ne tarda pas, vraisemblablement, à disparaître.

Mais hâtons-nous de renoncer aux conjectures pour aborder une époque où le secours des textes ne nous fera plus défaut. Il faut arriver à la seconde moitié du XIIe siècle pour trouver les premières traces de l’existence des corporations. Cette existence se révèle pour la première fois dans une charte de 1160 par laquelle Louis VII concède à Thèce Lacohe les revenus des métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers. Il résulte implicitement de cette charte que ces cinq métiers étaient exercés par autant de corporations. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie remontait, nous l’avons dit, à l’époque romaine ; on ne s’étonnera donc pas de voir leurs usages qualifiés d’antiques en 1162, lorsque Louis VII les remit en vigueur. Les drapiers qui, en 1183, prirent à cens des maisons de Philippe-Auguste faisaient par-là même acte de corporation. Enfin c’est au même prince que plusieurs corps de métiers font remonter certains privilèges consignés dans les statuts du Livre des métiers de Boileau (vers 1260).

Du reste le fond de ces statuts pris dans leur ensemble a une origine bien antérieure à l’époque où ils furent rédigés. C’est ce qui fait leur importance. Nous n’avons pas besoin de dire qu’Etienne Boileau n’a pas donné aux corporations leurs règlements ; cela est trop évident. Il n’a pas même, comme les auteurs de nos codes, fait un choix parmi les coutumes de ces corporations dans des vues d’harmonie, d’équité et de progrès. Il s’est contenté de les recueillir par écrit telles que les gens de métiers les lui firent connaître, sans faire disparaître leurs contradictions, sans résoudre les questions soulevées par les requêtes de plusieurs corporations.

Dans ces statuts une seule chose lui appartient : le plan. S’ils gardent en effet le silence sur une foule de points, ils s’occupent toujours, et cela dans un ordre uniforme, de la franchise ou de la vénalité du métier, du nombre des apprentis et des gardes-jurés, des impôts et du guet. Leurs nombreuses lacunes ne doivent pas plus nous étonner que l’époque relativement tardive à laquelle ils ont été rédigés ; la tradition qui avait permis de se passer pendant si longtemps de règlements écrits, suppléait à leur silence. En dépit de leur laconisme, les statuts de Boileau ont une haute valeur, et parce qu’ils reflètent un état de choses bien plus ancien et parce qu’ils conservèrent longtemps leur autorité et servirent de base à la législation postérieure.

Avant d’exposer l’organisation de l’industrie parisienne, il faut dire quelques mots du développement auquel elle était parvenue. Les chroniques et les autres compositions historiques ne contribuent presque pour rien à l’idée que nous pouvons nous en faire. L’Eloge de Paris, composé en 1323 par Jean de Jandun, est presque le seul document de ce genre qui nous fournisse à cet égard quelques renseignements ; encore n’ont-ils pas toute la précision désirable. A défaut de précision, on découvre du moins, sous l’obscurité et le pédantisme de son style, la vive impression produite sur l’auteur par l’industrie et le commerce de la capitale. Renonçant à décrire tout ce qu’il a vu aux Halles, dans ces Halles que Guillebert de Metz nous dépeindra au siècle suivant comme aussi vastes qu’une ville,Jean de Jandun se borne à signaler les provisions considérables de draps, les fourrures, les soieries, les fines étoffes étrangères exposées au rez-de-chaussée, et, dans la partie supérieure qui présente l’aspect d’une immense galerie, les objets de toilette, couronnes, tresses, bonnets, épingles à cheveux en ivoire, besicles, ceintures, aumônières, gants, colliers.

Les divers ornements destinés aux fêtes, nous dit-il dans un style que nous sommes obligé de simplifier pour le rendre intelligible, fournissent à la curiosité un aliment inépuisable. Jean de Jandun exprime d’une façon vive et frappante le développement de l’industrie parisienne, en déclarant qu’on ne trouvait presque pas deux maisons de suite qui ne fussent occupées par des artisans. Ce trait est ce qu’il y a de plus intéressant dans le court chapitre consacré par lui aux professions manuelles et où il se contente d’énumérer un certain nombre de métiers, sans donner de particularités sur aucun d’eux. Cette énumération comprend l’art de la peinture, de la sculpture et du relief, l’armurerie et la sellerie, la boulangerie, dont les produits sont d’une exquise délicatesse, la poterie de métal, enfin les industries des parcheminiers, des copistes, des enlumineurs et des relieurs.

Heureusement nous ne sommes pas réduits à cette vague description pour nous représenter l’état de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe siècles. Les rôles des tailles levées à Paris de 1292 à 1300, puis en 1313 nous offrent des informations plus précises. On y trouve rue par rue la liste de tous les artisans soumis à la taille, avec l’indication de leur cote. Ces documents officiels pourraient donc servir de base à une statistique de l’industrie parisienne, s’ils contenaient le recensement de toute la population ouvrière. Mais les simples ouvriers n’y figurent qu’en petit nombre ; et les patrons eux-mêmes n’y sont pas tous compris. Toutefois, si ces rôles ne nous font pas connaître l’ensemble de la population industrielle, ils permettent du moins de s’en faire une idée approximative, ainsi que du nombre des artisans de chaque métier ; ils nous indiquent en même temps la répartition des diverses corporations dans Paris et par la cote de leurs membres, leur prospérité relative.

Géraud a fait le relevé des gens de métiers mentionnés dans le rôle de 1292 ; leur nombre, si on exclut de cette liste tous ceux qui n’exerçaient pas l’industrie proprement dite, s’élève à 4159. Le même travail effectué pour le rôle de 1300 permet de dénombrer 5844 contribuables voués aux professions mécaniques. Un assez grand nombre de contribuables, dont la profession est indiquée dans le règlement de 1300, sont inscrits sans cette indication dans celui de 1292, et par conséquent ne sont pas entrés dans le recensement de Géraud ; on peut aussi supposer que celui-ci a vu maintes fois un surnom là où nous avons cru reconnaître une qualification professionnelle. Toutefois ces raisons ne suffisent pas à expliquer une différence de 1685 contribuables et il faut en chercher la cause soit dans l’augmentation de la population ouvrière de 1292 à 1300, soit dans l’assiette de la taille à ces deux époques, assiette qui nous est malheureusement inconnue.

Disons maintenant dans quelles branches d’industrie Paris se distinguait et s’était fait une réputation. La draperie parisienne, sans atteindre le même développement que celle de Flandre, avait pris une assez grande extension. La capitale était une des villes « drapantes » qui composaient la hanse de Londres. L’étoffe de laine qu’on y fabriquait sous le nom de biffe jouissait d’une grande renommée. Le Dit du Lendit rimé parle des draps parisiens qui sont également mentionnés dans les tarifs des marchandises vendues aux foires de Champagne. De tous les gens de métiers inscrits dans le rôle de 1313, les drapiers sont certainement les plus imposés, et par conséquent les plus riches. Il en est dont la cote s’élève à 24 livres, à 30 livres, à 127 livres, à 135 livres, et c’est un drapier qui supporte la plus forte contribution du rôle, qui est de 150 livres.

La mercerie était aussi très florissante à Paris et y attirait un grand concours de marchands de tous les pays. Le Dit des marchéans, à la suite des Proverbes et dictons populaires publiés par Crapelet, stipule : « Et reviennent de toz païs / Les bons marcheans à Paris / Por la mercerie achater ». Le commerce des merciers comprenait des objets très divers, dont la fabrication exigeait déjà ce goût et ce savoir-faire qui recommandèrent plus tard les produits parisiens à l’étranger (voir le même Dit, ainsi que le Dit des merciers). Enfin la bijouterie parisienne était très estimée, à en juger par des vers du roman d’Hervis qui la mettent sur le même rang que les draps de Flandre (voir les Etudes sur les foires de Champagne, par Bourquelot).

Tailleurs

Tailleurs

L’activité industrielle et commerciale se déployait surtout sur la rive droite de la Seine qu’on appelait le quartier d’outre Grand-Pont. Les artisans de même profession étaient fréquemment groupés dans le même quartier ; mais il ne faut pas considérer cet usage comme étant d’une constance absolue, car les artisans et les consommateurs avaient un intérêt commun à ce que chaque industrie n’eût pas un centre unique, les premiers pour ne pas se faire une concurrence préjudiciable, les seconds pour trouver à leur portée les produits dont ils avaient besoin. Aussi, quand on parcourt les registres des tailles de 1292, de 1300 et de 1313, ne s’étonne-t-on pas de la diversité des métiers qui s’exerçaient, pour ainsi dire, cote à côte. Cependant le nom seul de certaines rues, qui s’est conservé jusqu’à nos jours, prouverait qu’elles étaient, à l’origine du moins, le siège d’une industrie spéciale.

Le nom de la Mortellerie est expliqué par le passage suivant : « …en la rue de la Mortèlerie, devers Saine, où l’on fait les mortiers… » (Cartulaire de Notre-Dame, III). La population de la Tannerie se composait en majorité de tanneurs (Livre de la taille de 1313). Les selliers, les lormiers et les peintres étaient domiciliés en grand nombre dans la partie de la Grant Rue ou rue Saint-Denis, qui s’étendait depuis l’hôpital Sainte-Catherine jusqu’à la porte de Paris, et qui était appelée la Sellerie. La rue Erembourg de Brie portait aussi le nom de rue des Enlumineurs, qu’elle devait à la profession de ses habitants composés presque exclusivement d’enlumineurs, de parcheminiers et de libraires (Recherches sur Paris, par Jaillot ; Antiquités de Paris, par Sauval ; Rôle de 1292 ; Rôle de 1300).

C’était dans les rues Trousse-Vache et Quincampoix que les marchands de tous les pays venaient s’approvisionner de mercerie (le Dit des marchéans). Les tisserands étaient établis dans le quartier du Temple, rue des Rosiers, des Ecouffes, des Blancs-Manteaux, du Bourg-Thibout, des Singes ou Perriau d’Etampes, de la Courtille-Barbette et Vieille-du-Temple. Jean de Garlande nous apprend que les archers, c’est-à-dire les fabricants d’arcs, d’arbalètes, de traits et de flèches, avaient élu domicile à la Porte Saint-Ladre. On comptait un grand nombre de fripiers dans la paroisse des Saints-Innocents (Livre de la taille de 1313). Les attachiers demeuraient sur la paroisse Saint-Merry, car, durant le carême, ils cessaient de travailler quand compiles sonnaient à cette église.

Ces agglomérations, dont nous pourrions donner d’autres exemples, s’expliquent par plusieurs causes. D’abord, les membres d’une association, unis par des occupations et des intérêts communs, ont une tendance naturelle à se grouper. Indépendamment de cette cause générale, plusieurs corps de métiers étaient attirés dans certains quartiers par les exigences de leurs industries, d’autres ne pouvaient s’en écarter pour des raisons d’hygiène ou de police. Certaines industries, telles que la teinturerie, ne pouvaient s’exercer que dans le voisinage d’un cours d’eau. Au mois de février 1305 (n. s.), Philippe le Bel rétablit les changeurs sur le Grand-Pont, qu’ils occupaient déjà avant sa destruction, et défendit de faire le change ailleurs. Il est aisé de découvrir le motif de cette interdiction : le commerce de l’argent, se prêtant à des fraudes nombreuses, nécessitait une surveillance active que la réunion des changeurs dans un lieu aussi fréquenté que le Grand-Pont, rendait beaucoup plus facile.

C’est sans doute pour la même raison que le prévôt de Paris assigna aux billonneurs une place nouvellement créée vis-à-vis de l’Écorcherie, au bout de la Grande-Boucherie. Plusieurs obtinrent de rester dans la rue au Feurre, en représentant qu’elle était située au centre de Paris, près de la rue Saint-Denis, la plus commerçante de la ville, et dans le voisinage des Halles. Les billonneurs domiciliés sur le Grand et le Petit-Pont furent compris dans cette exception, les autres durent se conformer à la mesure prise par le prévôt’. En 1395, le procureur du roi au Châtelet voulait obliger les mégissiers qui corroyaient leurs cuirs dans la Seine depuis le Grand-Pont jusqu’à l’hôtel du duc de Bourbon, à transporter plus en aval leur industrie, parce qu’elle corrompait l’eau nécessaire aux riverains et aux habitants du Louvre et dudit hôtel.

L’intérêt de la salubrité publique avait fait placer les boucheries hors de la ville, parce qu’à cette époque on avait l’habitude d’y abattre et d’y équarrir les bestiaux. La Grande-Boucherie ne fit partie de Paris que depuis l’agrandissement de la capitale par Philippe-Auguste. Elle était située au nord du Grand-Châtelet, et désignée aussi sous les noms de boucherie Saint-Jacques, du Grand-Châtelet et de la porte de Paris. Elle se composait de trente et un étaux et d’une maison commune nommée, le four du métier, parce que le maître et les jurés y tenaient leurs audiences. Les étaux des bouchers de Sainte-Geneviève se trouvaient dans la rue du même nom. Ils jetaient le sang et les ordures de leurs animaux et avaient fait pratiquer à cette fin un conduit qui allait jusqu’au milieu de la voie. Un arrêt du Parlement, du 7 septembre 1366, les obligea à abattre, vider et apprêter les bestiaux hors Paris, au bord d’une eau courante (Livre du Châtelet rouge).

Dom Bouillart attribue à Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain des Prés, la création de la boucherie du bourg de ce nom. Cependant, Jaillot assure que des actes du XIIe siècle font mention des bouchers de Saint-Germain. Quoiqu’il en soit, par une charte du mois d’avril 1274-75, l’abbé Gérard loua à perpétuité aux bouchers y dénommés et à leurs héritiers seize étaux, situés dans la rue conduisant à la poterne des Frères mineurs, et appelée depuis rue de la Boucherie. Le loyer de ces seize étaux s’élevait à 20 livres tournois, payables aux quatre termes d’usage à Paris, et était dû solidairement par chaque boucher.

Le nombre ne pouvait en être augmenté ni diminué sans l’autorisation de l’abbé. Ceux qui devenaient vacants par la mort ou l’absence du locataire, ne pouvaient être loués qu’à des personnes originaires du bourg, et pour une somme qui ne devait pas dépasser 20 sous parisis. La vacance ou même la destruction de l’un d’eux n’opérait pas de réduction dans le loyer dont le taux restait fixé à 20 livres. Le défaut de paiement amenait la saisie des bien meubles de tous les bouchers ou de l’un d’eux (communiter vel divisim), jusqu’à l’acquittement intégral de la dette. L’abbaye avait aussi la faculté de confisquer leurs viandes en cas de non-paiement ou de violation d’une clause du bail. Dans la suite, les bouchers qui occupaient alors les étaux, convertirent spontanément les livres tournois en livres parisis et augmentèrent par là le loyer d’un quart.

La charte rédigée à cette occasion, le mercredi 29 mars 1374 (n. s.), constate deux autres modifications apportées au bail. Le boucher sur lequel la saisie avait été opérée pour le tout eut désormais, contre ses codébiteurs solidaires, un recours dont la première charte ne parle pas, et l’étranger qui épousait une femme native du bourg, fut admis à s’y établir boucher pendant la durée du mariage. Indépendamment de ces seize étaux, la même rue en contenait trois autres qui ne sont pas compris dans le bail. L’abbé Richard, de qui émane la charte, prévoyant le cas où ce nombre augmenterait, se réserva, ainsi qu’à ses successeurs, le droit de les louer à des bouchers connaissant bien leur état et nés à Saint-Germain.

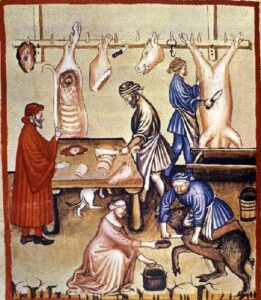

Bouchers

Bouchers

La fondation d’une nouvelle boucherie rencontrait l’opposition des bouchers du Châtelet, qui y voyaient une atteinte à leur monopole. Ils eurent un procès devant le Parlement avec les Templiers, au sujet d’une boucherie que ceux-ci faisaient construire dans une terre, sise aux faubourgs de Paris. Les adversaires des Templiers prétendaient être en possession d’instituer leurs fils bouchers avec la faculté d’exercer cette industrie pour toute la ville, sous la condition de l’autorisation royale. Personne, disaient-ils, fût-ce un seigneur justicier, ne pouvait créer des bouchers, ni construire une boucherie à Paris ou dans les faubourgs, à l’exception de ceux qui en avaient depuis un temps immémorial.

Philippe III, avec leur assentiment, accorda aux Templiers la permission d’avoir hors des murs deux étaux, dont la longueur ne devait pas dépasser douze pieds, et d’y établir deux bouchers, qu’ils ne seraient pas obligés de prendre parmi les fils de maîtres. Il était permis à ces bouchers de faire écorcher et préparer les bestiaux par leurs garçons, mais ils étaient tenus de les dépecer et de les vendre en personne. Le roi les affranchit de tous les droits auxquels la corporation était sujette, en déclarant qu’il n’entendait pas porter atteinte par cette concession aux usages et privilèges de ladite corporation. Cette transaction, datée du mois de juillet 1282, nous fait connaître l’origine de la boucherie du Temple.

Le 2 novembre 1358, le dauphin Charles autorisa le prieuré de Saint-Éloi à établir six étaux à boucliers dans sa terre située près de la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine. Le prieur obtint cette faveur en faisant valoir la commodité qu’elle procurerait aux habitants du quartier Saint-Paul, dont toutes les boucheries se trouvaient fort éloignées, et l’exemple de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui avaient des boucheries dans les faubourgs.

L’évêque de Paris possédait un étal situé entre la grande et la petite porte de l’Hôtel-Dieu. Cette position causant beaucoup d’incommodité aux malades et aux personnes de la maison, l’évêque et l’hospice s’accordèrent pour qu’il fût transporté plus loin, dans la rue Neuve-Notre-Dame, à condition qu’il resterait sous la juridiction du prélat, et que le boucher qui l’occuperait conserverait ses privilèges. Philippe de Valois consentit à l’un et à l’autre, au mois de décembre 1345. Mentionnons enfin la boucherie du bourg de Saint-Marcel et celle du Petit-Pont, qui était sous la juridiction de Saint-Germain-des-Prés.

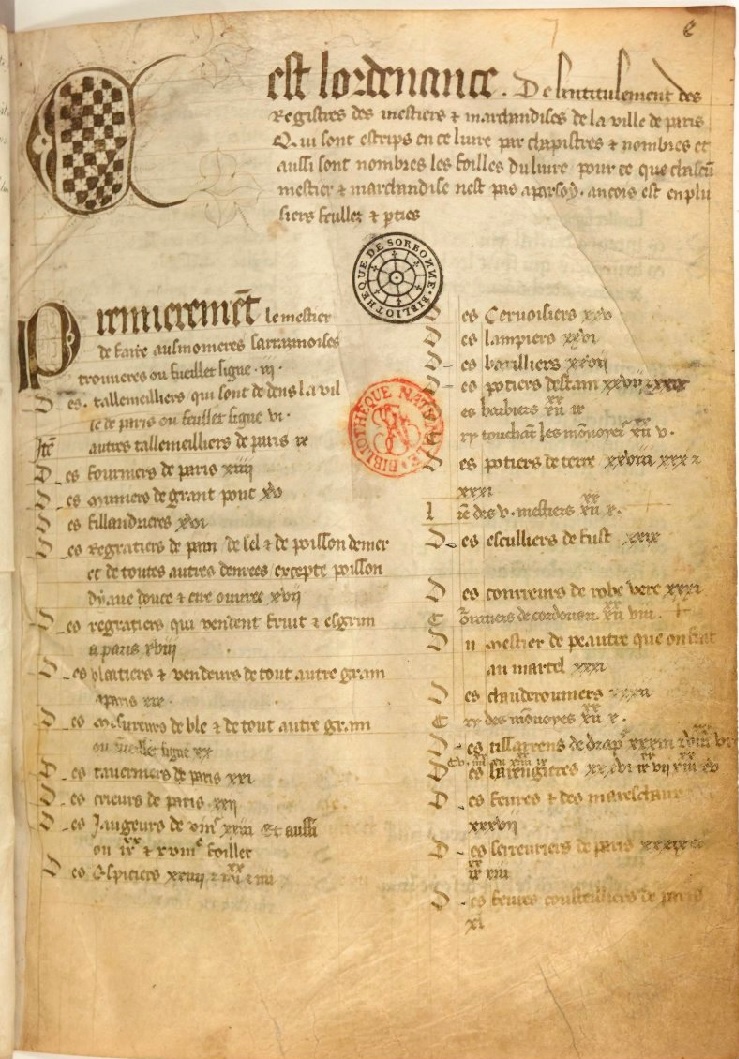

Page extraite du manuscrit du Livre des Métiers de 1268 d’Etienne Boileau prévôt de Paris concernant des Maçons, des Tailleurs de pierre, des Plastriés et des Morteliers

Sources :

- D’après « Etude sur l’industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle », paru en 1877