Sommaire

Toggle

Le château de Grignan

Le château de Grignan est un château du XIIe siècle construit sur un piton rocheux dominant Grignan en Drôme provençale, transformé en forteresse au XIIIe siècle par la famille d’Adhémar.

Les seigneurs

Ce château, sur lequel plane toujours la grande ombre de Mme de Sévigné, appartient à une branche de la race historique de la maison d’Adhémar de Monteil qui, comme on le verra plus loin, s’éteignit en 1559 dans la maison de Castellane. Gérard ou Giraud Adhémar, sieur de Grignan, fit hommage, l’an 1164, au comte de Provence, Béranger II, pour sa baronnie et les terres qui en dépendaient. Ce Giraud, dont le frère Hugues Adhémar de Monteil fut évêque du Puy et légat du Saint-Siège en Orient, eut une brillante conduite à la bataille d’Antioche où il mit en complète déroute les Croisés en se battant avec la lance sacrée qu’il portait et qui, depuis cette action mémorable, est placée en cimier dans les armes de la maison d’Adhémar.

On voyait, paraît-il, « avant la Révolution, à l’Hôtel-de-Ville de Montélimar, une lance de bronze enchâssée dans la muraille, sur laquelle étaient inscrits certains droits et privilèges que les Adhémar accordèrent à leurs sujets en l’an 1198, aux deux bouts de laquelle lame était gravé un homme à cheval, armé, tenant de la main gauche l’écu de ses armes et de l’autre une épée nue qui se retrouve dans tous les sceaux de cette maison ».

Giraud Adhémar, qui possédait en la comté devenue principauté d’Orange des quantités de fiefs entre le Rhône et la mer, qualifiés de Terres de L’Empire, plus de trente villages ou villes, parmi lesquelles celle de Monteil, située en Dauphiné et appelée par la suite du nom de ses seigneurs Monteil-Adhémar, puis par corruption Montélimar. Giraud, dis-je, était un véritable souverain, ne dépendant que de Dieu seul. Or, cette épée nue symbolisait cette souveraineté sur tous ces états conquis par ses aïeux.

Ce Giraud Adhémar, premier ancêtre connu des seigneurs de Grignan, ainsi que l’on vient de le voir, eut pour descendant Gaucher Adhémar de Monteil, baron de Grignan, qui de sa femme Diane de Montfort, fille de Nicolas, comte de Campobane, de Tremoli et d’Altebelle de Sangio, eut entre autres enfants : Louis Adhémar de Monteil, qui fut premier comte de Grignan, marié à Anne de Saint-Chamond, nièce du célèbre cardinal de Tournon qui joua sous le règne de François 1er un rôle politique si important. Louis Adhémar contribua à l’illustration de son antique lignée. François 1er qui l’avait en très haute estime l’envoya en ambassade en Allemagne où, en cette qualité, il assista, en 1545, à la Diète de Worms. Nommé lieutenant général dans les gouvernements de Provence, Lyonnais, Forez et Beaujolais, le roi le reçut chevalier de l’Ordre de Saint-Michel. Ce seigneur ne regarda pas à la dépense pour faire de son château l’un des plus beaux joyaux de la Renaissance. Ce fut dans cette splendide demeure qu’il traita magnifiquement, au mois de Novembre 1533, leurs Majestés accompagnées de leurs trois fils et du duc et de la duchesse de Vendôme. Le Souverain, entouré d’une cour des plus brillantes, revenait alors de Marseille où, dans une entrevue avec le pape Clément VII, avait été arrêté d’un commun accord le mariage de Henri, duc d’Orléans, le futur Henri II, avec Catherine de Médicis, nièce de Sa Sainteté.

Mme de Sévigné

Mme de Grignan

Louis Adhémar étant décédé le 9 Novembre 1558 sans postérité, le duc de Lorraine, François de Guise, qu’il avait institué son héritier, recueillit alors sa succession et entra, de ce fait, en possession du château de Grignan. Mais le testament ayant été cassé par le Parlement de Toulouse, le 27 Mars 1563, l’héritage familial échut à Louis de Castellane Adhémar de Monteil, fils de sa sœur Blanche, mariée en 1498 à Gaspard de Castellane, baron d’Entrecasteaux, de Moissac, etc… qui fut substitué aux armes et au nom d’Adhémar de Monteil. Louis de Castellane Adhémar de Monteil, comte de Grignan, chevalier des Ordres du Roi, lieutenant-général au gouvernement de Provence, fut mêlé à tous les évènements de son temps. Il se montra le plus zélé défenseur des catholiques et nos Rois n’eurent pas de serviteur plus fidèle que lui.

Du mariage de son petit-fils Louis Gaucher de Castellane Adhémar de Monteil, comte de Grignan, avec Marguerite d’Orna, naquit François de Castellane Adhémar de Monteil, époux, le 29 Janvier 1669, de Françoise-Marguerite de Sévigné, fille de Henri, marquis de Sévigné, et de Marie de Rabutin-Chantal. Voici les lignes que « la divine marquise » adresse le 4 Décembre 1668 à son cousin Buny pour lui faire part de ce mariage : « La plus jolie fille de France épouse, non pas le plus joli garçon, mais un des plus honnêtes hommes du royaume : c’est M. de Grignan ; toutes ses femmes sont mortes pour faire place à votre cousine et même son père et son fils, par une bonté extraordinaire. . . ».

« C’est ici, dit l’abbé Nadal dans son essai historique sur les Adhémar, l’époque la plus mémorable, la plus intéressante et la plus glorieuse de l’histoire des Adhémar ; leur nom est associé désormais à celui d’une femme qui fut une des gloires du Grand Siècle ; leurs grandeurs sont célébrées par une plume incomparable ; leurs titres, leur bonne fortune, leur avenir, leurs espérances, leurs craintes, leurs épreuves, leurs joies, tout ce qui peut en un mot les flatter, les amuser, les divertir, les consoler devient l’objet d’une correspondance où l’esprit et le cœur prodiguent leurs trésors ».

Le gendre de la marquise de Sévigné, comte de Grignan, à la mort de son père, colonel du régiment de Champagne en 1654, Capitaine-Lieutenant de la Compagnie des Chevau-légers de la reine, Anne d’Autriche, en 1656 ; Lieutenant-Général du Roi en Provence, de 1670 à 1714 ; Chevalier des Ordres du Roi, se maria trois fois.

Il épousa d’abord, le 27 Avril 1658, Angélique-Claire d’Angennes, fille du marquis de Rambouillet, Vidame du Mans, sieur d’Arquenay, etc…, Grand Maître de la Garde-robe du Roi, capitaine de cent gentilshommes de sa Maison, sénéchal de Camp, chevalier des Ordres du Roi, et de Catherine de Vivonne, issue d’une branche de l’illustre maison de Rochechouart-Mortemart. Angélique mourut en 1665, après avoir donné deux filles au comte de Grignan qui, le 7 Juin 1666, contracta ensuite une nouvelle union avec Marie-Angélique du Puy-du-Fou, dont il eut un fils qui, de même que sa mère, ne vécut pas longtemps. Devenu veuf pour la seconde fois, François de Castellane Adhémar de Monteil prit enfin une troisième alliance avec Françoise-Marguerite de Sévigné. Saint-Simon nous dit qu’il était « un homme fort bien fait, laid, fort honnête, fort poli, fort noble et fort obligeant, universellement aimé et respecté en Provence ». Papon, dans Histoire de Provence, nous le montre « calme dans ses résolutions avec un mélange de finesse, d’activité et de discernement », mais cet historien en fait peu de cas comme militaire, par contre il le considère comme un administrateur fort habile, « poussant la prévoyance au-delà de tout ce qu’on peut imaginer, consacrant à la conservation du pays confié à son gouvernement, sa pensée de tous les jours ».

Sa qualité de lieutenant-général conférait au comte de Grignan une sorte de vice-royauté en Provence et, quand avait lieu à Lambesc l’ouverture des Etats, il présidait avec un grand apparat, assis sur une estrade en forme de trône, assisté à sa droite de l’archevêque d’Aix et à sa gauche de l’Intendant de la Province.

Quand, en 1673, Grignan se fut emparé de la place d’Orange occupée par Bergkopfer, au nom de Guillaume, roi d’Angleterre, dernier prince de cette ville, Louis XIV apprenant cette heureuse nouvelle pendant son souper, témoigna de sa satisfaction par ces paroles : « Orange est pris ; Grignan avait sept- cents gentilshommes avec lui ; on a tiraillé du dedans et enfin on s’est rendu le troisième jour : je suis fort content de Grignan ».

En 1707, quarante mille hommes, sous les ordres du duc de Savoie et du prince Eugène, attaquèrent avec vigueur Toulon, dont les rempart et les fossés avaient été réparés par quatre mille ouvriers rassemblés en toute hâte par le lieutenant-général de Provence. La lutte fut chaude et, malgré l’héroïsme des défenseurs, un fort des plus importants tomba bientôt au pouvoir des assiégeants qui, d’ailleurs, ne le conservèrent pas longtemps, les Français l’ayant repris quelques jours plus tard. Le gendre de Mme de Sévigné, âgé à l’époque de 78 ans, « eut part à cette affaire autant que ses forces le lui permirent ; il fut toujours à cheval pendant l’action qui dura plus de six heures ».

Le 30 Novembre 1707, il eut l’honneur de recevoir du Roi ce billet ainsi conçu : « Il ne se peut rien ajouter à la satisfaction que j’ai de vos services ».

Le comte de Grignan expira dans le petit village de Saint-Pons, le 30 Décembre 1714, à l’âge de 85 ans, et fut inhumé à Marseille dans la chapelle de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Sa femme « était une vraie grande dame, à l’âme forte et fière et possédée au plus haut degré de l’amour des grandeurs ». Elle naquit à Paris en 1648. Trois ans plus tard, son père fut tué en duel par le chevalier d’Albret. Restée veuve, Mme de Sévigné donna tous ses soins à l’instruction de sa fille, instruction qui ne laissa rien à désirer puisqu’elle apprit le latin, l’italien, qu’elle devait parler couramment, et la philosophie que lui enseigna le fameux Descartes. Dès l’âge de quinze ans, elle eut beaucoup de succès à la Cour où elle se fit remarquer dans les ballets, où le roi lui-même ne dédaignait pas de tenir un rôle.

En 1663, ayant paru en scène en costume de bergère, Benserade adresse à Mlle de Sévigné

les vers suivants :

Déjà cette beauté fait craindre sa puissance

Et pour nous mettre en butte à d’extrêmes dangers

Elle entre justement dans l’âge où l’on commence

A distinguer les loups d’avecque les bergers.

L’année suivante, jouant le rôle d’un amour déguisé en nymphe, Benserade fit encore pour elle ces nouveaux vers :

Vous travestir ainsi, c’est bien être ingénu,

Amour ; c’est comme si, pour n’être pas connu,

Avec une innocence extrême

Vous vous déguisiez en vous-même.

Elle a vos traits, vos yeux et votre air engageant ;

Et de même que vous, sourit en égorgeant ;

Enfin, qui fit l’un a fait l’autre,

Et jusques à sa mère, elle est comme la vôtre.

Disons enfin que ce fut à la future comtesse de Grignan que La Fontaine dédia, l’année précédant son mariage, la fable ayant pour titre : « Le Lion amoureux » :

Sévigné de qui les attraits

Servent aux grâces de modèle

Et qui naquîtes toute belle

A votre indifférence près …

Lorsque Françoise-Marguerite de Sévigné arriva, dans les premiers jours de Février 1671, au château de Grignan où se trouvait alors son mari, elle se montra fort enthousiaste de cette demeure dont elle s’empressa de décrire tous les charmes et toutes les splendeurs à sa mère qui lui répondit : « Je vois Grignan ; mais je ne vois pas bien où vous vous promenez. J’ai peur que le vent ne vous emporte sur votre terrasse. Si je croyais qu’il pût vous apporter ici par un tourbillon, je tiendrais mes fenêtres ouvertes et je vous recevrais, Dieu sait ! Voilà une folie que je pousserais loin ; mais je reviens et je trouve que le château de Grignan est parfaitement beau. Il sent bien les anciens Adhémar ». Partageant la satisfaction de Mme de Grignan pour tous les agréments qu’elle trouve dans cette belle résidence, la marquise poursuit : « La Providence, qui a mis tant d’espace entre nous, me console par les charmes de votre commerce et encore plus par la satisfaction que vous me témoignez de votre établissement et de la beauté de votre château. Vous m’y représentez un air de grandeur et une magnificence dont je suis enchantée. J’avais lu, il y a longtemps, des relations pareilles ; je ne devinais pas que toutes ces beautés fussent un jour sous vos commandements. Je veux vous remercier d’avoir bien voulu m’en parler en détail ; en vérité, c’est un grand plaisir que d’être, comme vous êtes, une véritable grande dame. Je comprends bien les sentiments de M. de Grignan en vous voyant admirer son château. Je prends part à la joie qu’il a de vous voir contente ».

Entièrement dévouée à son mari, auquel elle témoigne une affection sans bornes, la fille de Mme de Sévigné se montrait très fière de porter l’un des noms les plus illustres de la Provence. Il ne faut donc tenir aucun compte de cette indifférence dont parle La Fontaine et divers autres.

Quant à Saint-Simon qui, on le sait, ne pêchait pas par excès d’indulgence, parlant de la mort de Mme de Sévigné chez sa fille, il dit que cette dernière était son idole et le méritait médiocrement ; puis, quand le 19 Août 1705 elle rendit le dernier soupir à Majorque, le fameux chroniqueur écrivit ces méchantes lignes : « Mme de Grignan, beauté vieille et précieuse, dont j’ai suffisamment parlé, mourut à Marseille… et, quoi qu’en ait dit Mme de Sévigné dans ses lettres, fut peu regrettée de son mari, de sa famille et des Provençaux ».

Elle eut pour enfants :

1°) Marie-Blanche, que la marquise appelait « ses petites entrailles », pour l’avoir gardée près d’elle à sa naissance et qui écrivait : « On me mande que mes petites entrailles se portent bien. . . elles vont être habillées ; cela est joli ! De petites entrailles avec une robe ». Entrée au cloître; Marie-Blanche, qui avait pris l’habit des Visitandines, fut rappelée à Dieu, à Aix, en 1732, âgée de 62 ans.

2°) Louis Provence, marquis de Grignan, dont le mariage avec Mlle Anne-Marguerite de Saint-Amand, « belle, modeste, raisonnable au dernier point », fut célébré en grande pompe dans la chapelle du château de Grignan, le 2 Janvier 1695. Au récit que Mme de Sévigné fit de cette cérémonie à M. de Coulanges, ce dernier écrivit à sa correspondante la curieuse lettre que voici : « J’ai vu vos noces comme si j’y avais assisté : j’ai vu ce beau château illuminé, toute la compagnie qui le remplissait ; les belles hardes et tous les ajustements de la mariée, ces trois tables somptueusement servies dans la galerie, tous ces appartements richement meublés et éclairés ; j’ai même entendu la musique ; en un mot, par vos détails aimables, je n’ai rien perdu de ce festin nuptial ».

Il faut croire que M. de Coulanges avait posé à Mme de Sévigné une question d’assez mauvais goût pour qu’elle lui réponde en ces termes : « Hélas ! mon cher cousin, que vous êtes grossier ! J’ai été charmée de l’air et de la modestie de cette soirée ; on mène la mariée dans son appartement ; on porte sa toilette, son linge, ses cornettes, ; elle se décoiffe, on la déshabille, elle se met au lit ; nous ne savons qui va et qui vient dans cette chambre ; chacun va se coucher. On se lève le lendemain ; on ne va point chez les mariés ; ils se lèvent de leur côté ; ils s’habillent ; on ne leur fait point de sottes questions. Etes-vous mon gendre ? Etes-vous ma belle-fille ? Ils sont ce qu’ils sont ; on ne propose aucune sorte de déjeuner ; chacun fait et mange ce qu’il veut ; tout est dans le silence et la modestie ; il n’y a point de mauvaise contenance, point d’embarras, point de méchantes plaisanteries, et voilà ce que je n’avais jamais vu ».

3°) Pauline de Grignan, femme de M. de Simian, marquis d’Esparion. Ce fut elle qui, pour désintéresser ses créanciers, vendit, moyennant 290.000 livres, le 9 Juillet 1732, le comté de Grignan au maréchal de France Louis-Nicolas- Victor de Félix, comte de Muy, de Grignan, de Montségur, de Collonzelles, de Clausayes, de Réan- ville, de Chantemerles, de Salles, de Chamaret, etc…, menin du dauphin ( le titre de menin était attribué aux six gentilshommes qui étaient affectés particulièrement à la personne du Dauphin). Après avoir quitté la croix de Malte, il fut nommé gouverneur de Villefranche-en-Roussillon, commandant de la Flandre. Créé maréchal de France en 1774, il mourut l’année suivante ministre de la Guerre.

Dans le vestibule du grand escalier de la façade construit sous François Ier , on voit encore son blason qui se lit ainsi : Ecartelé aux 1 et 4 de gueules à la bande d’argent chargée de trois F F F de sable qui signifie : Felices fuerunt fideles ; aux 2 et 3 de gueules, au lion d’or à la bande d’azur brochant sur le tout.

La maison de Félix, dont une branche s’est fondue dans la famille de l’Eglise, qui en a relevé le nom et les armes, est originaire de la ville de Rivoli, en Piémont. Elle vint se fixer en Avignon au xv e siècle et forma diverses branches : celle des seigneurs de la Ferrotière, une à Marseille qui s’éteignit après avoir donné plusieurs personnages illustres, celles des barons d’Olières et des comtes du Muy et de la Reynarde à laquelle appartint le maréchal de France dont il vient d’être question, Joseph-Gabriel Tancrède de Félix, marquis du Muy, comte de la Reynarde, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur de la ville et du fort d’Antibes, frère du précédent, et Jean-Baptiste Louis-Philippe de Félix, son neveu. Il embrassa fort jeune la carrière des armes et prit du service sous le nom de comte de Saint-Maxime. A la mort de son oncle, survenue le 10 Octobre 1775, il lui succéda dans le titre de comte du Muy.

Ayant pris part à la guerre de l’Indépendance américaine, il se conduisit vaillamment à la tête de son régiment de Soissonnais, au siège de New-York et reçut, pour sa belle conduite, la décoration de l’ordre de Cincinnatus.

Nommé maréchal de camp après son retour en France, il épousa, le 21 décembre 1788, Mlle de Vintimille du Luc, issue de cette illustre maison alliée aux Lascaris, empereurs d’Orient. Nommé le 16 Février 1792, général de division, élevé à la dignité de grand Officier de la Légion d’Honneur, le 29 Juillet 1816 et promu commandant de Saint-Louis, le 23 Août suivant, il siégea à la Chambre des Pairs du 5 mars 1819 au 5 juin 1820, date de sa mort .

Description du château

Et maintenant que nous avons fait connaissance avec les hôtes illustres de Grignan, faisons un pieux pèlerinage dans cette antique demeure où mourut dans les bras de sa fille l’immortelle épistolière.

Le site de Grignan est d’abord un domaine agricole gallo-romain qui est devenu une dépendance de l’évêque de Die. Au Xe siècle, une fortification est construite par la petite aristocratie locale. Avant 1035, le propriétaire du premier château devient Rostaing de Grignan.

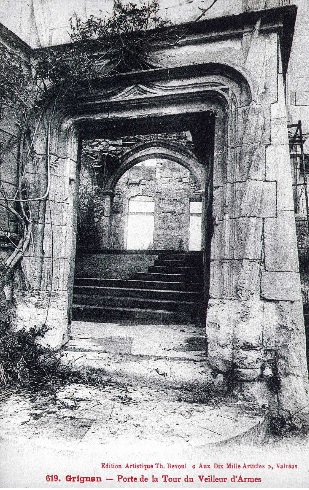

En l’an 1106, il existait déjà perché sur un roc exposé à tous les vents, un château-fort, dénommé dans des actes du XIIIe siècle : Fortalium. Ces mêmes documents nous apprennent qu’il se composait d’un bâtiment carré fort important, flanqué aux quatre angles par d’énormes tours crénelées. Cette imposante forteresse, à laquelle on accédait par un chemin escarpé, fut construite par les Adhémar, afin de défendre leurs fiefs de Grignan contre leurs irascibles et envieux voisins. Bientôt, des habitations se construisirent autour du manoir féodal et ainsi naquit le village. Du château-fort, il ne reste plus aujourd’hui que le souvenir évoqué par la poterne très féodale d’allure et par quelques substructions encore visibles « dans les fondements du château », dont tous les bâtiments qui entourent la seconde cour d’honneur ; la grande galerie surmontée d’une terrasse à balustres, la tour du beffroi, la tourelle octogonale, la Salle du Levant, appelée plus tard Salle du Roy, sont l’œuvre de Gaucher d’Adhémar, qui vivait à la fin du XVe siècle, tandis que cette admirable façade François 1er , parée de toutes les grâces de la Renaissance, doit sa construction à son fils Louis.

Lorsque le gendre de Mme de Sévigné devint propriétaire de Grignan, il confia à Mansard la réfection de la façade Est, dénommée façade des Prélats, parce que l’archevêque d’Arles et l’évêque de Carcassonne, tous deux frères du mari de Françoise- Marguerite de Sévigné, contribuèrent de leurs deniers à cette restauration. Le grand perron, le vestibule et le magnifique escalier avec sa rampe en marbre blanc sculptée, due au ciseau, croit-on, de Puget, furent établis par le lieutenant général du roi en Provence, lequel menait un tel train dans sa résidence que celle-ci pouvait être considérée par sa splendeur et les fêtes luxueuses qui y furent données, comme le Versailles du midi.

« Si nous pénétrons maintenant dans l’intérieur de l’édifice, tel qu’il existait sous Louis XIV et Louis XV, nous y trouverons par la pensée et d’après des titres certains : une grande galerie à huit croisées, située au rez-de-chaussée et donnant sur la cour occidentale ; puis la salle à manger, un grand vestibule, le sanctuaire, le billard, la chambre de Simiane, etc. . . ; au premier étage, la salle du roi avec sa cheminée gothique, couverte d’emblèmes et de peintures, la chambre d’hiver, la salle des évêques à quatre croisées, la chambre de Carcassonne, la chambre d’Arles, la chambre d’Ornano, l’appartement de la reine, la chambre et la pièce des filles, l’ancienne et la nouvelle cuisine, l’office. Au deuxième étage : la chambre de la Bohémienne (ainsi appelée parce qu’elle contenait un portrait de Marguerite de Sévigné en costume de bohémienne), la chambre de la Tour, la chambre d’automne, puis une série d’alcôves et de chambres ».

Quant à l’ornementation et à l’ameublement, nous savons par l’inventaire que le maréchal du Muy fit dresser en 1776, époque où il laissa le château à son neveu, que l’on y voyait des sophas, des tables à trictrac, des estampes parmi lesquelles des marines de Vernet, un globe en verre de Bourgogne, une grande table à pieds tournés et couverte d’un tapis en peluche rouge, verte, jaune et blanche, un portrait de Louis XV, un lit garni de damas cramoisi à quatre colonnes ornées de plumâchis, cinq pièces de tapisseries de haute lisse en paysage et à grandes bordures, des portraits de famille, des tables de marbre blanc et noir avec mosaïque décorées de fleurs de toutes couleurs, les portraits de grandeur naturelle de l’archevêque d’Arles, de l’évêque d’Uzès, de Louis Gaucher et de Louis d’Adhémar, et en buste les portraits du coadjuteur d’Arles, de l’évêque de Carcassonne, du marquis de Grignan et du comte d’Adhémar, sept pièces de tapisserie représentant l’enlèvement des Sabines, le portrait de Stanislas, roi de Pologne, celui de sa fille, ceux des Dauphines, du cardinal Fleury, des tableaux représentant l’Hiver, le Printemps, le portrait enfin de Mme de Grignan, représentée comme il a été dit en bohémienne.

Détruit sous la Révolution, le château de Grignan passa à divers propriétaires, au comte Boni de Castellane entre autres, qui donna le coup de grâce à cette relique en la vendant pierre à pierre. Par bonheur, une grande Française, Mme Marie Baroux, Veuve Fontaine, eut à cœur qu’une aussi magnifique demeure ne fût pas irrémédiablement perdue. Elle acquit ses restes mutilés et, grâce à sa grande fortune, elle put mener à bien cette œuvre de résurrection qui nous vaut aujourd’hui un joyau comparable à ceux que les artistes et les simples touristes vont admirer sur les bords de la Loire. « Mme Fontaine, née Baroux,a donc bien mérité de son pays en redonnant une âme, son âme, à ce château, qui connut tant d’heures glorieuses. Malheureusement, elle disparut peu après avoir atteint son but (7 Avril 1937) laissant héritière de ce berceau de la Maison de Grignan sa fidèle et constante collaboratrice, Mlle Yvonne Baroux, sa nièce, qui vécut sans cesse à ses côtés, telle sa fille, et l’assista du début à la fin dans l’immense tâche qu’était la restauration du château ». Comme sa tante, Mlle Baroux a bien mérité du pays qui, sans nul doute, saura le reconnaître en lui accordant cette croix de la Légion d’Honneur qu’il réserve à ses bons serviteurs.

André R. Bouin.

Sources : Article paru en juillet 1938 dans « Le Magasin pittoresque » – gallica.bnf.fr