Sommaire

TogglePoste aux lettres : une descendante de la poste aux chevaux de Louis XI

Aujourd’hui qu’il suffit de jeter une lettre dans une boîte après l’avoir affranchie, pour que cette lettre passant de main en main soit fidèlement et rapidement portée jusqu’au bout du monde, on peine à comprendre que pendant de nombreux siècles nous ayons pu vivre en France sans avoir la poste aux lettres, créée en 1602 par Henri IV et ouvrant aux particuliers le transport du courrier, un siècle et demi après la mise en œuvre par Louis XI de la poste aux chevaux réservée à l’acheminement des missives d’État.

Sans doute de tout temps, dans les pays civilisés, il y a eu un semblant de service des postes. Xénophon nous apprend que Cyrus le Jeune (Ve siècle avant J.-C.) avait fait établir dans son royaume des gîtes ou mansions, pourvus de chevaux ou de courriers chargés de transporter les lettres et les ordres du chef de l’État.

Les Romains avaient appliqué chez eux ce système. Sous Auguste (27 av. J.-C.-19 ap. J.-C.), il y avait le long des principales routes des stations dans lesquelles se trouvaient constamment des jeunes gens habiles à la course et qui étaient chargés de transporter les ordres de l’empereur. Plus tard, on remplaça ces piétons par des cavaliers, mais pour user de ces chevaux, il fallait avoir une autorisation qu’on ne délivrait que lorsqu’il s’agissait d’une affaire intéressant l’État.

En France, sous Charlemagne, nous voyons apparaître pour la première fois quelque chose qui ressemble à la poste. Des veredarii en l’an 807 parcourent les principales routes de t’empire. Mais ces veredarii semblent avoir disparu à la mort de ce grand monarque, et il faudra attendre l’arrivée de Louis XI sur le trône de France, pour voir réorganiser la poste aux lettres.

Courrier du XVIe siècle

Courrier du XVIe siècle

Cependant, durant ces six siècles qui séparent Charlemagne de Louis XI, il y eut en France une certaine organisation postale qui était due à l’Université. Paris était alors la seule ville ou il y eût une Université. De tous les coins de province et même de l’étranger, les jeunes gens avides d’instruction arrivaient à Paris pour y suivre les leçons des maîtres célèbres de l’époque. Mais il ne suffisait pas de se rendre à Paris (ce qui à cette époque constituait déjà une difficulté), il fallait, une fois dans la capitale, pouvoir demeurer en relation avec sa famille, lui envoyer des nouvelles, en recevoir des subsides. L’Université comprit cette nécessité et elle établit un service de messagers destinés à transporter les étudiants, leurs bagages, leurs lettres et leur argent.

Peu à peu les Parisiens s’habituèrent à profiter des occasions hebdomadaires ou mensuelles que ces messagers leur offraient, de telle sorte que les messagers de l’Université ne tardèrent pas, grâce au privilège dont ils jouissaient, à réaliser des bénéfices considérables.

Au XIVe siècle, l’Université de Paris avait en charge un système de messageries qui assuraient le transport des voyageurs, des paquets et des correspondances. Ces dernières étaient souvent portées par des « petits messagers » que les vieilles chartes qualifient de nuntii volantes. Les premiers titres relatifs à ces messageries primitives datent de 1296 et de 1315 : ce sont ceux par lesquels Philippe IV le Bel (1285-1314) et Louis X le Hutin (1314-1316) confirment le privilège de l’Université. Si défectueux, si lent, si dangereux même que pût être ce genre de communication, il suffisait jusqu’à un certain point aux besoins de l’époque.

Il reçut, par la seule force des choses, bien des améliorations successives, et était même devenu une source de produits importants pour l’Université lorsque Louis XI (1461-1483), voulant réunir et ramasser dans sa main toutes les forces dispersées — par la guerre de Cent Ans qui avait pris un terme avec la défaite anglaise de Castillon en 1453 — de la royauté, créa définitivement les postes, par l’édit de Luxies en date du 19 juin 1464. Un grand-maître, nommé par le roi, eut sous sa direction des maîtres coureurs royaux ayant à peu près les attributions des maîtres de poste. Le service était fait par deux cent trente courriers. Toute cette administration nouvelle était aux gages du roi, qui, pour subvenir à ces frais considérables, frappa la nation d’un impôt de 3 millions de livres.

Dans le principe, les courriers ne portaient que les lettres du roi ; mais, autant par tolérance que par nécessité, de spécialement royal qu’il était, ce service ne tarda pas à devenir administratif, sous l’expresse réserve que les lettres avaient été lues et ne contenaient rien qui pût porter préjudice à l’autorité royale. Nominalement réservées au roi, les postes pendant longtemps (jusqu’en 1630) ne servirent qu’à ses officiers, à ses ambassadeurs en pays étrangers, à ses délégués dans les provinces, ou à des particuliers, voyageurs de distinction, qui obtenaient l’autorisation d’en faire usage. Le reste de la nation employait les nuntii volantes de l’Université, qui transportaient non seulement les correspondances, mais aussi les voyageurs et les défrayaient en route, à prix convenu.

En 1461, Louis XI monte sur le trône de France. Ce roi rusé, vindicatif, défiant, ne pouvait confier aux messagers de l’Université les secrets de sa politique, et comme il voulait « savoir tout ce qui se passe chez lui et le savoir avant tout autre », il se décida à organiser un service des postes uniquement affecté aux besoins de l’État, c’est à dire de la personne du roi. Le 19 juin 1464 paraît te fameux édit de Doullens, considéré comme la première loi postale française.

Louis XI déclare :

« Que sa volonté et plaisir est que, dès à présent et dores en avant, soient mises et établies espéciallement sur les grands chemins de son dict roïaulme, de quatre en quatre lieues, personnes séables et qui feront serment de bien et loïaument servir le roy, pour tenir et entretenir quatre ou cinq chevaux de légère taille, bien enharnachez et propres à courir le galop durant le chemin de leur traitte ; (…)

« Le roy veut qu’il y ait un office intitulé : Conseiller grand maître des coureurs de France. Pour faire le dict établissement, luy sera baillée bonne commission.

« Les autres personnes qu’il établira de traitte en traitte seront appelées : maistres tenant les chevaux courants pour le service du roy.

« Auxquels maistres est deffendu de bailler aulcuns chevaux à qui que ce soyt et de quelque qualité qu’il puisse estre, sans le mandement du roy et du dict grand maistre, à peine de la vie… D’autant que le dit seigneur ne veut et n’entend que la commodité du dict établissement ne soit pour aultre que son service. »

En effet, pendant de longues années la poste ne fonctionne que pour le service des rois, qui tous cherchent à miner le monopole exercé par l’Université. Mais petit à petit l’institution s’élargit. On ne s’était tout d’abord préoccupé que du transport des ordres du roi. Bientôt il faudra s’occuper d’organiser le transport des lettres des particuliers, et de transporter également les voyageurs et les marchandises.

Plus tard, Henri III, pressé par des besoins d’argent, refusa de reconnaître à l’Université le droit de messageries, à moins qu’elle ne prît et payât licence. La vieille institution regimba ; jalouse de ses privilèges, elle défendit celui-ci à outrance, et n’en fut pas moins condamnée à de fortes amendes, que Henri IV, qui voulait se mettre bien avec tout le monde, lui fit restituer en 1597. Sully, qui fut un homme universel, s’occupa spécialement des postes, dont il semble avoir deviné la future importance. Le nombre des relais est considérablement augmenté sous son ministère, les chevaux de poste sont soustraits aux réquisitions, déclarés objets du domaine royal, et, comme tels, marqués d’un H couronné et de la fleur de lis.

Vers le milieu du XVIe siècle, apparaissent les coches publics pour le transport des voyageurs. En 1594, Henri IV nomme un certain Pierre Thireul commissaire général et surintendant des coches publics du royaume. Dans ce même siècle nous voyons encore naître la corporation des rouliers, qui ne peuvent transporter que des ballots pesant plus de 5 livres. Henri IV, le 8 mai 1597, établit « des relais de chevaux de louage de traite en traite sur les grands chemins, traverses et le long des rivières pour servir à voyager, porter malles et toutes sortes de bagages comme aussi pour servir au tirage des voitures par eux. »

Par un édit du 3 août 1602, Henri IV comprend que la poste ne doit pas se contenter de transporter les dépêches du roi, mais qu’elle doit encore servir à transporter les lettres des particuliers. Il introduit de nouvelles améliorations ; des relais sont placés jusque sur les chemins de traverse, chaque ville est autorisée à posséder un dépôt de chevaux de louage, et toute l’administration des postes est confiée à la direction d’un contrôleur-général, qui, pour prix de son monopole, verse au trésor une somme de 97 800 livres. C’est de là que date l’origine de la ferme des postes. Il autorise tous les citoyens à jouir des bienfaits de cette institution. C’était un progrès énorme qui allait en produire un autre non moins considérable, celui du rendement des postes.

Sous Richelieu, en effet, on se préoccupe sérieusement pour la première fois de cette question du rendement pécuniaire de la poste. On commence à pressentir que de cette institution peut sortir une source féconde de revenus : que non seulement elle couvrira ses frais, mais qu’un jour elle pourrait bien enrichir ses maîtres. Le 16 octobre 1637, d’Alméras, général des postes, ordonne à tout destinataire « de lettres et de paquets » de payer « sans contestation ni réplique » la somme indiquée par l’administration. C’est l’origine de la taxe fixe ; jusque-là la taxe avait un peu varié suivant le bon plaisir ou la générosité des destinataires.

Malles-poste

Richelieu, comme tous les centralisateurs, s’intéresse vivement aux postes, qui étaient pour lui un moyen d’influence et d’investigation. Dès 1627 (26 octobre), il établit le premier tarif régulier qui frappe les lettres, dont la taxation avait été jusqu’alors trop laissée à l’arbitraire des commis ; en 1629, il enjoint aux gouverneurs des provinces de n’envoyer d’exprès que dans les cas absolument urgents et d’user habituellement de la poste ; en 1630 enfin, il divise la France en vingt zones postales obéissant chacune à un administrateur particulier qui correspondait avec le surintendant général siégeant à Paris, et ordonne que dorénavant les particuliers soient tenus d’expédier leurs lettres par la poste royale ; en même temps il crée six offices spéciaux pour les correspondances avec l’étranger. De ce jour, les postes deviennent réellement un service public.

L’Université réclama encore, plaida, et ne fut déboutée de ses prétentions qu’en 1677, par un arrêt du conseil du roi qui mit fin à cet interminable procès pendant devant le parlement. En 1672, l’office des postes est remplacé par la ferme générale des postes, accordée à Lazare Patin pour la somme de 1 200 000 livres. Les départs des courriers de Paris pour la province n’avaient lieu que deux fois par semaine, et en 1720 il fallait trois jours pour aller de Paris à Rouen. On allait en coche, par eau, on allait en carrosse, on allait à cheval, on allait à pied, on allait comme on pouvait pour franchir trente lieues, et chaque soir on s’arrêtait pour faire la nuictée dans l’auberge choisie par le conducteur.

La malle-poste succède à la malle-charrette, véhicule affecté au même usage à l’époque de Louis XV et de Louis XVI. La malle-charrette, comme son nom l’indique, était une charrette non suspendue, à deux roues, couverte, tirée ordinairement par trois chevaux : un fort limonier, un deuxième cheval en galère (renfort), et un troisième, le porteur, monté par un postillon. Les forts cahots auxquels la malle-charrette était soumise lui valurent le nom de « panier à salade », bien avant le sens moderne donné à un autre type de voiture bien particulier, les voitures de police.

La malle-poste peut transporter, en plus du courrier, des passagers. C’est donc une voiture plus lourde, fermée, à quatre roues, suspendue sur des ressorts, tirée par quatre ou cinq chevaux. La partie avant, le cabriolet, reçoit le cocher et un passager à côté de lui. Dans la partie centrale, le coupé, prennent place trois voyageurs. La partie arrière est la malle réservée au courrier.

Cependant, malgré tant d’améliorations successives, Paris n’avait point de poste particulière : elle communiquait avec la province, avec l’étranger, mais elle ne communiquait pas avec elle-même. Les lettres y étaient portées par les « petits laquais », par les commissionnaires ; nulle administration spéciale ne se chargeait de les recevoir et de les distribuer.

Jusqu’en 1760 la poste n’avait fait le transport des lettres que de ville à ville : impossible d´écrire à l’intérieur de la capitale, impossible de faire porter un pli, du moins officiellement, d´un quartier à un autre. Un particulier, M. Claude Humbert Piarron de Chamousset (1717-1773), maître de la Chambre des comptes, obtint, par lettres patentes du 5 mars 1758, l’autorisation de se charger de la distribution dans Paris des lettres de la ville pour la ville. Un premier essai de ce genre, tenté en 1653 par M. Renouard de Villayer ( Ordonnance de Louis XIV du 17 juin 1653 ), n’avait pas réussi, a l’inverse de la petite poste de Londres (la « Penny Poste ») qui fondée en 1683 par Dockwray, avait eu un plein succès. Si l’on en croit Loret (Gazette rimée, 16 août 1653), un essai fut tenté qui ne réussit pas ; les « boëstes » placées aux carrefours principaux et dans les rues les plus fréquentées n’eurent pas grand succès : on s’amusait à les remplir d’immondices, à y faire entrer des souris qui rongeaient les lettres. Furetière en parle avec sévérité et menaces dans le Roman bourgeois. Ce service de distribution du courrier de ville a la ville était certainement trop « révolutionnaire » pour l’époque !.

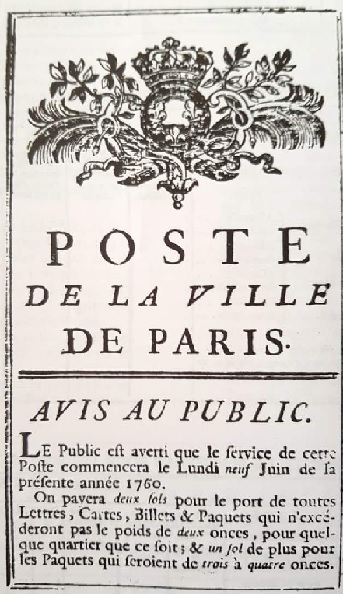

En 1760, Piarron de Chamousset, dans son « Plan d’administration de la Poste de Paris » officialise l’organisation de la Petite Poste de Paris, un établissement régulier pour l’échange de sa correspondance urbaine qui commença à fonctionner le 9 juin 1760, — date effective de la mise en service, bien qu’un prospectus du temps l’annonçait pour le 1er juin —. La première année d’exploitation rapporta 50000 livres à l’inventeur.

Avis public du 24 mai 1760 annonçant que le service de la Petite Poste commencera le 9 juin 1760.

Il crée ainsi 9 bureaux à qui il attribue les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et J. Un service spécialisé pour la banlieue se voit doté de la lettre K, et le bureau B a une extension avec la lettre L. Ces 11 bureaux se voient dotés de facteurs qui font la distribution 3 fois par jours à l’intérieur de Paris, et relevaient le courrier jusqu’à 9 fois par jour. Les usagers pouvaient remettre leurs missives de 3 façons : aux facteurs chargés de la levée des boites à qui l’on a confié le montant du port des lettres remises, aux bureaux de postes ou a l’un des nombreux guichets répartis entre chaque quartiers et tenus par des boutiquiers et appelés « boitiers ». Pour la première fois, c’est l’expéditeur qui paye la taxe, de 2 sols pour Paris intra-muros, 3 sols pour Paris-banlieue et 6 sols pour la remise à la grande Poste. A l’inverse de la Grande Poste, ou les lettres étaient reçus en Port Du (Le Port Payé était alors une exception) la Petite Poste n’acceptait que les lettres en Port Payé .

Piarron de Chamousset ne jouit pas longtemps de son privilège : il en fut dépossédé au bout de peu d’années (1763), moyennant une rente viagère de 25000 livres.

Ce fut la poste à un sou d’abord, puis la poste à deux sous, plus communément la petite poste, qui fut annexée par les services de la poste royale en 1780, mais qui resta indépendante jusqu’en 1791, époque où elle se fondit dans la direction générale des postes.

Un bureau de la Petite Poste de Paris, un matin, au moment du classement du courrier.

Vingt ans après la concession, la petite poste de Paris occupait 117 facteurs,9 bureaux et 395 boîtes de quartier.

En 1780, la petite poste de Paris et les établissements semblables qui avaient été formés dans les grandes villes de province ( Bordeaux, Lyon, Nantes, Rouen, Nancy, Strasbourg, Marseille et Lille ) furent réunis à la grande poste. On révoqua, en même temps, tous les privilèges qui avaient été concédés à des particuliers pour l’exploitation de ces établissements.

En 1786, la petite Poste de Paris employait 124 facteurs urbains, 11 de banlieue, 16 porte-sacs, 35 surnuméraires, alors qu’a sa création, il n’avait été prévu que 144 employés

Le 1er janvier 1778, les revenus des postes sont régis pour le compte du roi et le bail est passé à raison de un million huit cent mille livres. En août 1787, la poste aux chevaux et la poste aux lettres sont réunies. A la Révolution le monopole de la poste passe du roi à la République et devient une branche du service public. Mais l’Etat donne le transport à l’entreprise, moyennant le monopole des relais au profit des entrepreneurs et quelques autres avantages de moindre importance. En 1793, aux plus mauvais jours de la tourmente révolutionnaire, les maîtres de poste obtiennent la restauration des lettres-privilèges.

Eu 1798, le législateur est encore plus formel, il décide que : « Nul autre que les maîtres de poste, munis d’une commission spéciale, ne pourra établir des relais particuliers, relayer ou conduire à titre de louage, des voyageurs d’un relais à un autre, à peine d’être contraint de payer, par forme d’indemnité, le prix de la course au profit des maîtres de poste. »

La loi des 15-25 ventôse an XIII (mars 1805) porte que tout entrepreneur de voitures publiques et de messageries qui ne se servira pas des chevaux de la poste, sera tenu de payer, par poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, vingt-cinq centimes au maître des relais dont il n’emploiera pas les chevaux. C’est l’âge d’or des maîtres de poste dont quelques-uns, sous ce régime, réalisent des fortunes considérables.

Les malles-poste étaient plus rapides que les diligences. Celles-ci, plus lourdes, transportant plus de passagers, devinrent prédominantes au cours du XIXe siècle. En France, sous la Restauration, les malles-poste étaient peintes en jaune, puis, sous Louis-Philippe, en gris-puce. La malle-poste possède seule le « privilège du galop », confirmé par l’ordonnance du 4 février 1820.

Mais bientôt les chemins de fer apparaissent, la malle-poste est obligée de céder la place à la locomotive. Les maîtres de poste, qui voient leurs relais successivement supprimés comme inutiles, ne peuvent se résoudre à se voir ruiner. Ils protestent, et s’appuyant sur la loi du 19 frimaire an XII (11 décembre 1803), réclament le paiement d’une indemnité, ou tout au moins le remboursement du prix auquel ils ont acheté leur charge ; mais le gouvernement refuse de faire droit à leur demande, et le 23 janvier 1874, les maîtres de poste perdent définitivement leur procès devant le conseil d’État. A partir de ce jour la poste aux chevaux cessa de vivre en France.

La dernière malle-poste qui reliait Toulouse à Montpellier, cesse son service le 23 août 1857.

Sources : « Le Journal de la jeunesse », paru en 1885