Sommaire

Toggle

Du Néolithique aux Gallo-Romains

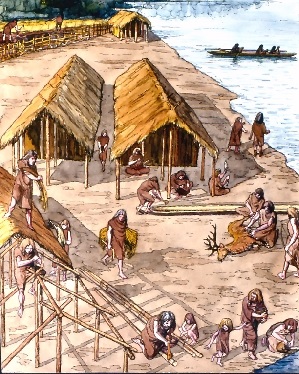

Village néolithique

La principale révolution de l’histoire humaine

On a en effet qualifié de « révolution néolithique » l’invention de l’agriculture et de l’élevage. Le terme un peu technique, sinon rébarbatif, de néolithique signifie en grec « pierre nouvelle ». Il fut défini à la fin du XIXe siècle par opposition au Paléolithique (« pierre ancienne ») car avec le Néolithique sont apparues les haches en pierre polie (on parle aussi d’un « âge de la pierre polie »). Ces objets étaient de simples haches pour couper les arbres, à une époque où, avec la sédentarisation, le défrichage des forêts et la construction de maisons en bois et en terre demandaient des outils nouveaux et adéquats. Ces haches ne sont qu’un symptôme technique mineur, la vraie révolution étant la domestication des animaux et des plantes, une idée qui a d’abord demandé une véritable révolution mentale, et dont les conséquences ont été incalculables : en assurant aux humains un meilleur ravitaillement alimentaire, l’agriculture leur a permis de s’accroître de manière exponentielle, une croissance qui est depuis longtemps hors de contrôle, et qui a entraîné les concentrations humaines, les conflits, les inégalités sociales, la violence, les épidémies, etc.

Vouloir domestiquer les animaux et les plantes fut une idée étrange. Elle apparut en même temps dans plusieurs régions du monde, indépendamment les unes des autres Mais pas à n’importe quel moment : pour la première fois en effet, Homo sapiens sapiens, l’homme moderne, connaissait enfin sur terre des conditions environnementales plus clémentes, avec la fin de la dernière glaciation, qui durait depuis cent mille ans. Lorsque le climat se réchauffa, il y a une douzaine de milliers d’années, c’est peu à peu que l’on vit apparaître, dans les régions en question, ces premières expériences de domestication. Plus concrètement, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs se sédentarisèrent et prirent le contrôle de certaines espèces animales locales, tandis qu’ils favorisaient, puis provoquaient, la pousse de certaines plantes, alimentaires pour la plupart. Ces expériences étaient fort diverses et concernaient des espèces très variées — mais pas sur l’actuel territoire français. Dans tout le nord de l’Europe et de l’Asie, de l’Angleterre au Japon par exemple, de tels groupes de chasseurs capturaient et apprivoisaient des louveteaux qui, au fil des générations et en sélectionnant à chaque fois les individus les plus dociles, allaient devenir des chiens domestiques. Pourtant ces groupes continuèrent à vivre pendant des millénaires de chasse, de pêche et de cueillette. Le chien fut domestiqué comme auxiliaire de chasse et comme protection. En revanche, au Proche-Orient, d’autres chasseurs s’étaient sédentarisés il y a douze mille ans dans un milieu favorable, des savanes semées d’arbres où paissaient moutons et chèvres sauvages, aurochs, sangliers, gazelles, canidés et onagres et où poussaient à l’état sauvage orge et blé, lentilles et pois. Ils pratiquaient la cueillette intensive des céréales sauvages et peu à peu commencèrent à les semer intentionnellement. Ils domestiquèrent dans le même temps le chien, le mouton et la chèvre, plus dociles, et un peu plus tard le porc et le bœuf.

S’assurant ainsi des ressources alimentaires beaucoup plus stables, ces nouveaux agriculteurs virent rapidement leur population augmenter. Les villages, qui ne comptaient au début que quelques huttes rondes, devinrent de vastes agglomérations regroupant des dizaines d’habitations rectangulaires de bois et de terre (la forme rectangulaire permet, contrairement à la forme circulaire, d’accoler des parties supplémentaires quand la maisonnée s’accroît), et toute la région se peupla densément, au point de bientôt déborder. Le Néolithique s’étendit progressivement, de là, à l’Europe. C’est donc vers – 6500 que ces communautés d’agriculteurs prirent pied d’abord dans la péninsule balkanique et allaient ensuite, en deux millénaires à peine, se répandre dans toute l’Europe jusqu’à l’Atlantique. Ce mouvement progressif se fit selon deux voies. D’une part le long des côtes de la Méditerranée, atteignant ainsi le sud de la France vers – 5800. D’autre part en remontant le bassin du Danube, ils franchirent le Rhin vers – 5300. Notre territoire fut en quelque sorte pris en tenaille entre ces deux courants, issus d’une même origine et qui se retrouvèrent à nouveau, deux millénaires plus tard, dans la partie centrale de la France.

Les premiers paysans de France

Les maisons des premiers paysans, ceux venus du Danube, étaient rectangulaires et pouvaient atteindre plus de quarante mètres de longueur. Elles étaient bordées de grandes fosses; ces fosses avaient servi à l’origine pour extraire la terre destinée à la construction des murs puis, restées ouvertes, elles furent utilisées comme poubelles. C’est là que l’on retrouve tous les détritus de la maison : ossements des animaux consommés, poteries brisées, outils de pierre ou d’os usagés, et aussi les restes des végétaux environnants, etc.

Certaines devaient donc être des maisons collectives, réunissant plusieurs familles. On cultivait principalement le blé et l’orge, et on élevait moutons, chèvres, bœufs et porcs. Les céréales étaient moissonnées avec des lames de silex, insérées dans des manches en bois. Les poteries étaient décorées de motifs géométriques gravés dans l’argile humide, avant cuisson, ou imprimés à l’aide d’un peigne de bois à plusieurs dents. Ces motifs évoluent avec le temps et permettent d’identifier les maisons contemporaines les unes des autres. Ce nouveau mode de vie s’est transmis pratiquement inchangé dans les campagnes françaises jusqu’au XIXe siècle de notre ère. La seule innovation technique fondamentale aura été celle des outils en fer, dans les derniers siècles avant notre ère, à l’époque gauloise.

Les derniers chasseurs

Ces premiers paysans ne s’étaient pas installés dans un territoire dépourvu d’habitants. La forêt vierge de chênes et de tilleuls qui s’étendait alors sur toute l’Europe était parcourue par des petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, descendants directs des peintres de Lascaux, qui chassaient à l’arc cerfs, chevreuils, aurochs et sangliers sous le couvert des hautes futaies. Ils étaient sans doute quelques dizaines de milliers en tout et pour tout, et vivaient dans des cabanes légères. La lente mais irrésistible avancée des agriculteurs venus du Proche-Orient allait donc progressivement refouler, puis assimiler ces chasseurs indigènes, en même temps qu’elle faisait reculer la forêt. La France est l’ultime presqu’île occidentale du continent eurasiatique. La démographie galopante des agriculteurs l’a emporté partout.

Innovations techniques

À partir de quatre mille cinq cents ans avant notre ère, les principales régions fertiles du continent sont donc quadrillées par un semis de villages entourés de champs et de prairies où paissent les troupeaux. Jusque-là, leur avancée leur avait permis à chaque fois de maintenir un bas niveau de population. Les villages ne dépassaient pas cent à deux cents personnes. L’organisation sociale restait simple. Les tombes ne montrent aucune différence sociale forte. Les morts sont enterrés dans des fosses, en position fœtale, emportant parfois des bracelets ou des colliers de coquillages ou de pierre, des poteries qui devaient contenir un peu de nourriture pour l’au-delà, et quelques outils, haches et pointes de flèche pour les hommes, meules en pierre pour broyer les céréales pour les femmes. Les seules différences sociales visibles sont surtout celles entre hommes et femmes, ou entre adultes et enfants. Mais avec la barrière qu’oppose l’Océan Atlantique, l’espace est désormais clos. C’est sur le même terroir que chaque village devra nourrir une population qui continue à grossir au fil des générations. De quelques dizaines de milliers d’individus, la population de l’actuel territoire français est maintenant passée à plusieurs centaines de milliers. Cela pose au moins trois types d’enjeux : augmenter les capacités de production alimentaire, organiser une société plus nombreuse et défendre son territoire contre ses voisins.

On pourrait penser qu’un territoire qui nourrit aujourd’hui plus de soixante millions de personnes pouvait bien en alimenter jadis quelques centaines de milliers. Mais les rendements agricoles étaient évidemment différents. Les expériences que l’on peut mener en reconstituant les techniques de l’époque montrent qu’un hectare cultivé produisait de l’ordre de cinq cents à six cents kilos de blé — contre six mille à sept mille de nos jours avec l’agriculture mécanisée, les variétés actuelles, les engrais et les pesticides. Jusque-là les agriculteurs ne s’étaient pas lancés dans la course au progrès technique. Ils étaient passés d’un mode de vie — la chasse et la pêche — pour lequel ils étaient parfaitement équipés, à un autre — l’agriculture — pour lequel ils avaient mis au point des techniques nouvelles, mais qui restèrent stables pendant plusieurs millénaires. Avec l’invention du progrès, les humains sont donc sur une trajectoire incontrôlable : de nouvelles innovations leur permettent d’accroître encore leur population, ce qui demande encore plus de productivité, et ainsi de suite…

D’un côté, on voit apparaître des techniques nouvelles : l’utilisation des bœufs comme animaux de trait et de portage, la domestication du cheval, l’invention de l’araire (la charrue primitive qui permet de mieux retourner le sol que la houe), de la roue et du char, celle de la métallurgie du cuivre, le creusement de véritables puits de mines pour extraire en abondance le silex des haches, etc. Mais on observe aussi des signes de tensions : certains villages s’installent sur des hauteurs, s’entourent de fossés et de palissades, voire de murs en pierre sèche. D’autres se réfugient sur des bords de lacs marécageux, pour une occupation de zones jusque-là inhabitées, l’exploitation de milieux moins favorables, et des préoccupations défensives car ces villages sont protégés par des palissades.

Un araire

Vers l’État

Les sociétés gauloises construisent peu à peu, à partir de simples chefferies, de véritables États. On entend par là non plus seulement un chef prestigieux régnant directement sur un territoire plus ou moins grand, mais une véritable organisation de gouvernement, avec de multiples fonctions identifiées. Même si l’on est passé insensiblement de chefferies de plus en plus complexes à de véritables États, il y a là une différence de nature, et non pas seulement de taille. Ces premiers États gaulois qui émergent au cours du ne siècle avant notre ère se dotent de corps spécialisés. Parmi les plus connus, un clergé permanent, les fameux druides, qui entretiennent naturellement avec le pouvoir politique des rapports étroits et complémentaires, car les plus éminents se recrutent dans l’aristocratie, comme ce sera encore le cas sous notre Ancien Régime. En même temps que l’État apparaissent les premières villes gauloises, que les Romains désignent sous le nom d’oppida, situées sur des hauteurs ou bien en plaine, adossées à des rivières, et protégées par d’imposants remparts de terre et de pierre, intérieurement renforcés par des poutres et de longs clous — le murus gallicus ou « mur gaulois ».

Plan-reconstitution d’un village gaulois

En France, c’est au VIe siècle avant notre ère, à l’âge du fer, que s’élevèrent des citadelles dans tout le quart nord-est du pays. Ces citadelles, ou « résidences princières », étaient régulièrement réparties tous les soixante kilomètres environ et leur réseau s’étendait aussi dans le sud-ouest de l’Allemagne et en Suisse ; elles commerçaient de proche en proche avec les cités grecques du bord de la Méditerranée. Néanmoins, elles s’effondrèrent à leur tour au début du Ve siècle. À partir du IIIe siècle avant notre ère, l’apparition des villes fortes gauloises, les oppida, fut cette fois irréversible. Elle fut même accélérée par la conquête romaine, qui dota toute la Gaule d’une économie urbaine, sous l’égide de l’Empire. Les différences sociales y étaient manifestes, les riches demeures ou villae côtoyant les hameaux de bois et de terre, et les tombes simples les mausolées de marbre des notables gaulois. L’Empire lui-même s’écroula peu à peu, au profit d’instables royaumes barbares de dimension variable. Un temps, l’empire de Charlemagne en réunifia une partie, avant d’être partagé. Les seigneurs y acquirent une autonomie grandissante et parfois une quasi-indépendance, que le pouvoir royal rogna progressivement pour déboucher sur la monarchie absolue du XVIIe siècle, laquelle succomba, avec une bonne partie des privilèges aristocratiques, à la Révolution.

Premières villes gauloises

On distingue dans ces oppida quartiers d’habitations, quartiers artisanaux ou agricoles, édifices religieux, bâtiments à vocation politique — une spécialisation de l’espace qui est l’une des définitions de la ville. Les monnaies, d’or, d’argent et de bronze, deviennent d’usage courant et impliquent une économie développée mais aussi un strict encadrement politique ; ces monnaies s’alignent dans le sud-est de la France sur le denier d’argent romain. Chaque peuple gaulois se distingue de ses voisins par ses monnaies propres qui, dérivées à l’origine du statère d’or macédonien, seront l’un des supports de développement de l’art celtique, avec d’étonnantes créations presque abstraites. L’écriture même, indispensable outil de gestion pour un gouvernement, commence à être utilisée avec des alphabets empruntés selon les régions aux Grecs ou aux Romains — avant que la conquête romaine n’impose partout le latin comme langue administrative et politique.

Oppida gauloise

Cette soixantaine d’États qui émergent sur l’ensemble de l’actuel territoire français possèdent chacun son gouvernement, monarchique ou aristocratique, ses villes, ses frontières, sa monnaie, etc. Certains sont de grande taille, comme les Arvernes , en Auvergne, ou les Éduens, en Bourgogne, d’autres plus restreints — et leurs limites survivront, dans celles des diocèses ecclésiastiques, car l’Église, lorsqu’elle s’organisera sous l’Empire, calquera tout simplement les divisions administratives romaines existantes. Certains oppida étaient imposants, tel celui de Bibracte, l’actuel mont Beuvray qui domine le Morvan à huit cents mètres d’altitude et deux vastes oppida de plaine, Villeneuve-Saint-Germain et Condé-sur-Suippe, couvrant chacun plusieurs dizaines d’hectares. Le premier se trouve dans un méandre de l’Aisne barré par un rempart et des fossés ; c’était la capitale du peuple des Suessions, qui donnèrent leur nom à Soissons (Augusta Suessionum), que les Romains fondèrent de toutes pièces à côté, toujours en l’honneur d’Auguste. Le second était l’un des oppida des Rèmes (qui léguèrent leur nom à Reims) puissamment fortifié à la confluence de l’Aisne et de la Suippe.

Ces deux agglomérations montrent que les Gaulois ne vivaient pas dans des huttes sordides au fond des bois. Les maisons, de bois et de terre, étaient vastes et quadrangulaires, flanquées de greniers et de caves. Elles étaient sises dans des cours, organisées le long de rues qui se coupaient à angle droit. De nombreux ateliers témoignent de l’habileté des artisans gaulois dans le travail du fer, du textile, du bois, de la boucherie (principalement du porc) ou encore des monnaies. Il est clair qu’il s’agissait de centres urbains peuplés et dynamiques, dans une région dont César prit le contrôle dès la deuxième année de sa guerre.

Les oppida les mieux situés économiquement continuèrent leur essor à l’époque romaine, soit que les Romains réaménagent la cité gauloise en l’adaptant à leurs propres critères urbanistiques, en l’étendant et en ajoutant leurs propres monuments, comme à Angers, Arles ou Alésia par exemple, soit qu’ils fondent à côté une ville nouvelle, comme à Autun ou Soissons. De fait, plus de la moitié de nos actuelles préfectures remontent à la période romaine, sinon gauloise. Certains oppida au contraire, placés hors des voies commerciales, périclitèrent, redevinrent de modestes bourgades ou furent simplement abandonnés.

Le Midi méditerranéen offre ses spécificités. La présence, évoquée précédemment, de Marseille et de ses colonies, les échanges avec les commerçants étrusques puis romains provoquent de lentes mais irréversibles transformations économiques, sociales, techniques mais aussi culturelles. La pierre est de plus en plus employée dans la construction des habitations comme des remparts. Un grand nombre d’agglomérations, de taille très variable, se perchent sur des hauteurs et se fortifient, au point qu’on parle souvent, pour ce phénomène d’urbanisation qui précède celui du reste du territoire français, d’une « civilisation des oppida ». Leurs puissantes murailles ont certes une fonction de prestige, mais sont aussi un indice de tensions, qui se traduisent par des traces régulières de destructions et d’incendies. À l’intérieur, un urbanisme strict, avec des parcelles et des habitations quadrangulaires, indique une forte autorité politique. Dans le même temps, diverses innovations comme le tour de potier, la vigne et le vin, la monnaie pénètrent progressivement ces sociétés indigènes.

Des fermes

Les campagnes sur lesquelles régnèrent, dans les trois derniers siècles avant notre ère, les premières villes gauloises n’avaient rien de ces humbles villages aux huttes rondes, perdus au milieu des, forêts.

La Gaule n’était pas couverte de forêts où circulaient druides et sangliers, mais son espace était ouvert et cultivé, et les campagnes jalonnées de villages et de grandes fermes. Les grands abattages s’accentuèrent encore à l’époque romaine et pendant la première moitié du Moyen Âge. L’archéologie retrouve aussi les traces des grands incendies qui commencèrent au Néolithique et furent longtemps employés comme technique de déboisement.

Les campagnes gauloises étaient en fait jalonnées de grandes fermes prospères, réunissant une grande maison de maître, des bâtiments agricoles et artisanaux, ainsi que des habitations plus modestes. Elles étaient souvent entourées de palissades, voire de fossés, et possédaient des entrées monumentales. Leur inégale richesse indique que les fermes les plus humbles devaient sans doute dépendre de fermes plus puissante. Entre ces grands établissements tenus par la noblesse terrienne existaient aussi des villages non fortifiés, tel un village qui s’étendait sur une trentaine d’hectares, mais ne comportait aucune fortification et qui devait également fonctionner comme une place de marché et était divisé en quartiers spécialisés : habitations, agriculture et élevage, artisanat de fer, de bronze ou de verre, et résidences aristocratiques. On voit le dynamisme économique des villes et des campagnes gauloises. De fait, cette période peut être considérée comme le véritable « âge du fer ». Ce matériau, longtemps rare dans la majeure partie de la France, était réservé jusqu’alors aux parures et aux armes. Il se généralise dans les trois derniers siècles avant notre ère et devient d’un usage courant. Les pratiques agricoles s’en trouvent transformées et provoquent un essor économique sans précédent. Les socs d’araire en fer, munis parfois d’un coutre, sorte de couteau fixé en avant du soc et brisant préalablement les mottes de terre, permettent de mettre en culture et de faire fructifier des terres nouvelles aux sols plus lourds. La faux est inventée, ce qui optimise la récolte du fourrage pour les animaux. Le fer est plus abondant dans la nature que le cuivre, plus résistant aussi, et peut être retravaillé et redressé sans se briser. La métallurgie gauloise est d’ailleurs réputée, tant pour les armes ou les chars que pour le cerclage des tonneaux, invention gauloise là aussi. La finesse du travail des épées et de leurs fourreaux est telle qu’on ne sait la reproduire aujourd’hui avec les mêmes techniques. Les artisans gaulois façonnent aussi des bijoux d’or et de bronze, également de verre, bracelets et perles colorés — le verre, première matière synthétique. Ils adoptent le tour de potier. La meule rotative pour moudre la farine remplace la meule par va-et-vient, bien plus lente, en usage depuis le Néolithique. L’or, qui est travaillé sur l’actuel territoire français depuis le IIIe millénaire avant notre ère, commence à être extrait à une échelle « industrielle ».

Ces révolutions techniques se traduisent aussi dans les nouvelles pratiques agricoles, que favorisent à partir du milieu du IIIe siècle des conditions climatiques beaucoup plus favorables qu’au cours des deux siècles précédents. Elles se spécialisent dans les cultures les plus rentables, avec des adaptations locales selon les conditions environnementales. Blés, épeautres, orges et millets forment l’alimentation végétale privilégiée, consommée sous forme de bouillies et de galettes. D’autres plantes la complètent : coriandre (venue de Méditerranée), moutarde noire, caméline, lin (pour l’huile, outre son usage textile), tandis que la consommation de plantes sauvages, comme les glands, se réduit fortement. La chasse ne joue plus aucun rôle alimentaire et n’est plus qu’un passe-temps aristocratique. Les Gaulois ne mangent pas de sanglier, même si cet animal jouait un rôle important dans les représentations mythologiques. En revanche le porc domestique représente au moins les deux tiers des animaux consommés, à côté du bœuf et du mouton, et les salaisons gauloises sont d’ailleurs réputées en Italie. Avec l’arrivée de l’âne vient aussi le mulet, par croisement avec le cheval, domestiqué depuis longtemps. C’est aussi à cette époque qu’apparaît vraiment notre si familière basse-cour : oies, canards, pigeons, paons, mais surtout poules et coqs. Le coq — dont le nom latin gallus est un homonyme du nom des Gaulois — deviendra ainsi notre emblème national, même si cet animal à l’allure prétentieuse peut sembler peu glorieux.

Cadastres

Au-delà de la culture et de la langue, l’héritage est de partout dans notre sol. Plus de la moitié de nos actuelles préfectures étaient déjà des villes importantes de la Gaule romaine, et leur urbanisme continue d’en respecter, deux millénaires plus tard, la stricte organisation primitive. Cet organisme orthogonal n’exprime pas seulement un souci de rationalité. Il fut un puissant outil de déculturation. Une bonne partie des grands oppida gaulois fut abandonnée, de gré ou de force, avec la colonisation romaine, qui fonda ex-nihilo des villes nouvelles selon le modèle spatial romain, avec sa place centrale quadrangulaire (le forum), ses monuments religieux, ses édifices de spectacle (théâtre, amphithéâtre, cirque) et ses lieux de détente (thermes). Ainsi, aussi bien l’espace que le temps passèrent sous le contrôle des colonisateurs.

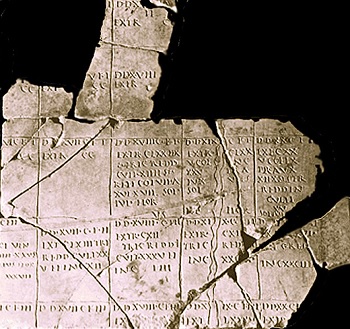

Les Romains prirent aussi le contrôle des campagnes. Ils les quadrillèrent par un réseau de voies qui leur permettaient d’acheminer très vite leurs troupes aux frontières ou en tout autre endroit sensible, mais qui furent en même temps un puissant moyen de développement économique. Si nos autoroutes sont, dit-on, les premières traces humaines, visibles sur terre lorsque l’on redescend de l’espace, et si elles resteront, du fait de leur structure massive, nos vestiges les plus durables, les Romains les préfigurèrent largement. Les revêtements superposés, les fossés bordiers, les assises de ces voies non seulement les ont conservées intactes quand elles ne sont pas recouvertes par des routes modernes (elles reprenaient parfois le tracé d’anciens chemins gaulois), mais les rendent toujours lisibles dans le paysage. Beaucoup de limites de champs, organisés le long des voies, se sont conservées jusqu’à nous. D’ailleurs, les Romains avaient dressé un cadastre minutieux des terres gauloises, matérialisé à la fois par des fossés et des bornes, et par des cartes en marbre, comme le célèbre cadastre d’Orange, composé de trois parties, chacune de plusieurs mètres de long. Dans ce dernier cas, certains fossés retrouvés lors des touilles du TGV Lyon-Marseille coïncidaient très exactement avec le découpage du cadastre. Cet inventaire des terres fixait les propriétés, notamment quand elles étaient confisquées pour être distribuées aux soldats, et permettait de calculer et de percevoir les impôts. Le complexe système de fossés, en lien avec les cours d’eau, assurait tout autant le drainage et l’irrigation des terres, au point que, délaissé à la fin du IVe siècle, il fut remis en vigueur au XIIe siècle.

Cadastre d’Arausio (Orange)

Les voies romaines étaient régulièrement jalonnées de haltes. On y trouvait de quoi se restaurer, mais aussi des ateliers de réparation pour les chars et chariots durement sollicités, des écuries, des échoppes, et même des thermes pour se détendre. Les camps militaires étaient aussi un des piliers de l’ordre romain.

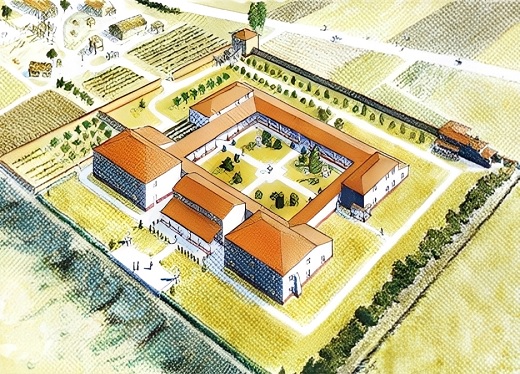

Une partie des campagnes était régie par de grands domaines, organisés autour d’une villa, c’est-à-dire une maison de maître avec toutes ses dépendances agricoles. Ces villae étaient en pierre pour les parties principales. Les demeures pouvaient être luxueuses, comporter des thermes, un chauffage central, des pièces décorées de fresques et de mosaïques, etc.

Tous les bâtiments n’étaient pas en pierre et les parties agricoles pouvaient être construites en bois et terre. Ces villae n’avaient cependant pas le monopole des terres cultivables, qu’elles aient été aux mains de colons romains ou de notables indigènes.

Reconstitution d’une villa gallo-romaine

Reconstitution d’une autre villa gallo-romaine

Le long des voies, ou bien dans les faubourgs des villes, voire au sein des grands domaines, étaient établies les nécropoles. Les morts étaient séparés des vivants et ne les rejoindront qu’avec le christianisme. Les tombes importantes comportaient des mausolées, sinon, elles étaient signalées par des stèles qui évoquaient souvent le métier du défunt. Ce métier pouvait même l’accompagner ; il avait été mis en terre avec sa trousse, un rarissime coffret d’oculiste en laiton à compartiments où étaient soigneusement rangés une vingtaine de collyres antiseptiques, composés de sels de métaux et de myrrhe, de plantes analgésiques et anti-inflammatoires. Les Romains, comme les Grecs et les Germains, pratiquaient traditionnellement l’incinération des corps, rite que les Gaulois avaient à leur tour peu à peu adopté juste avant la conquête. Mais à partir du Ier siècle de notre ère, l’inhumation réapparut, pour se répandre dans tout l’Empire, avant même la diffusion du christianisme. Les défunts les plus aisés reposaient désormais dans des sarcophages de pierre, souvent richement ornés.

Artisans et paysans

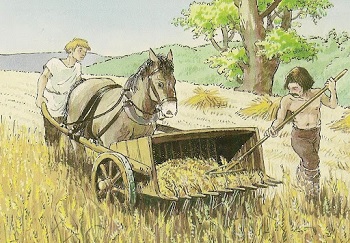

L’agriculture gauloise, déjà prospère, allait profiter de la pax romana, paix armée certes, qui mit fin aux guerres tribales et lui ouvrit un immense marché. La stature des bœufs, des moutons et des chevaux crût, grâce à l’amélioration de la sélection et aux importations. Si le sud de la Gaule pratiquait une agriculture de type méditerranéen sur le modèle de la Grèce et de Rome, fondée sur le blé, la vigne et l’olivier, la moitié nord développa une agriculture céréalière proche de celle d’époques plus récentes. Elle utilisa en particulier la fumure du bétail pour enrichir les terres et mit au point la charrue à soc verseur et une forme de moissonneuse, admirée des Romains d’Italie et que le Moyen Âge oubliera : un chariot muni de dents métalliques est poussé par un bœuf et recueille ainsi le blé, sorte de mariage entre la brouette et le peigne à myrtilles. Les rendements connus pour l’agriculture romaine, de l’ordre d’une quinzaine de quintaux de blé à l’hectare, sont comparables à eux de la France du XVIIIe siècle et pas si éloignés de ceux de l’agriculture biologique actuelle (soit trente cinq quintaux à l’hectare, à comparer aux soixante quinze quintaux de l’agriculture productiviste mécanisée et fortement chimique française. Le blé servait en particulier à faire les pains. Le vignoble romain progressa aussi vers le nord et ses plus anciennes traces ont été découvertes à… Gevrey-Chambertin ! Cette commune a livré également la plus ancienne plantation d’asperges connue en France.

Moissonneuse gauloise

Les Romains se signalèrent aussi par leur maîtrise de l’eau, aussi bien pour l’irrigation, l’endiguement, l’approvisionnement que pour la force motrice. On a trouvé à Barbegal, près d’Arles, ce qui est considéré comme la plus grande concentration de puissance mécanique de l’Antiquité : il s’agit de huit roues à aubes, étagées deux par deux sur les flancs d’une colline des Alpilles, alimentées en eau par un aqueduc spécial, et qui faisaient tourner autant d’énormes meules de pierre. Elles pouvaient moudre jusqu’à quatre tonnes et demie de blé par jour, et la farine était ensuite transportée jusqu’à Arles grâce au cours d’eau qui coulait en contrebas. La batellerie romaine était aussi active et le bassin du Rhône a livré plusieurs exemplaires de ces péniches antiques qui atteignaient vingt à trente mètres de longueur, aussi bien à Lyon sur les quais de Saône qu’à Arles même. Des aménagements de quais en bois et pierre sont connus. On a même retrouvé des ports romains entiers, comme celui de Marseille, où des bateaux étaient conservés, ou celui de Fréjus, qui accueillit les galères de Cléopâtre capturées à la bataille d’Actium.

L’eau alimentait les villes grâce à des aqueducs, dont le plus célèbre reste celui du pont du Gard; une faible pente acheminait l’eau jusqu’à Nîmes (Nemausus) depuis des sources situées à une cinquantaine de kilomètres de là, avec une déclivité moyenne de vingt cinq centimètres par kilomètre et un débit de quarante mille mètres cubes par jour. Les eaux courantes fournissaient eau potable et l’évacuation des eaux usées par es systèmes d’égouts, et étaient relayées pour les demeures les plus aisées par des tuyaux de plomb.

La vitalité de l’artisanat gaulois, et notamment sa maîtrise du fer, bénéficia aussi de l’ouverture de es nouveaux marchés. Les ateliers industriels des tiers gaulois inondèrent l’Empire de productions réalisées dans le style romain, comme la vaisselle de demi-luxe, de couleur rouge et aux décors en relief, dite « sigillée » ; l’analyse physico-chimique des argiles permet maintenant d’en retracer toutes les voies commerciales en identifiant les lieux d’origine. Il faudrait aussi citer le travail de l’os, avec lequel on réalisait des aiguilles, des statuettes, des jeux, etc., ou encore celui du verre, de la poix, du sel, de l’argenterie, …

Cultes et religions de l’Empire

La colonisation européenne du monde s’est accompagnée de sa christianisation ; pour nous, la domination politique et économique est inséparable de la domination idéologique et religieuse. Ce n’était pourtant pas le mode de fonctionnement de l’impérialisme romain. Certes, les collèges de druides, en tant que forme possible de résistance, furent rapidement interdits. Mais la défaite d’un peuple ne signifiait pas qu’il devait renoncer à ses croyances et que ses dieux n’existaient pas. César pensait par exemple que les dieux étaient partout les mêmes, mais que les différents peuples les honoraient sous différents noms. Pragmatiques, les Romains se contentèrent d’adapter les croyances indigènes à leurs propres croyances, et juxtaposèrent souvent au nom d’une divinité locale celui d’un dieu romain dont les attributions leur paraissaient proches. Les cultes des eaux et des sources, très prisés des Gaulois, se perpétuèrent à l’époque romaine, comme en témoignent plusieurs sanctuaires répertoriés. Les plans classiques rectangulaires des temples romains prirent des formes originales en Gaule, avec une pièce centrale carrée, entourée d’une galerie à colonnes. En définitive, les Romains ne réclamaient vraiment qu’une chose en matière de religion : qu’un culte soit rendu à l’empereur divinisé.

Cette tolérance religieuse romaine permit en particulier que se répandent peu à peu dans tout l’Empire des cultes d’origine orientale. Face aux vieux polythéismes grecs, romains ou celtes, dont les pratiques païennes étaient tournées avant tout vers l’efficacité dans la vie quotidienne, ces religions orientales paraissaient mieux à même de combler les angoisses et les attentes des habitants d’un immense empire entré peu à peu en crise. Ainsi les cultes d’Isis, de Sérapis ou de Mithra connurent un grand succès, tout comme le judaïsme et, évidemment, le christianisme, lsis et Sérapis avaient été introduits à Rome par l’intermédiaire de la dynastie grecque des Ptolémées, qui régna sur l’Égypte jusqu’à la conquête romaine. Isis, sœur du dieu des morts Osiris, avait été assimilée à Déméter, la terre-mère, et Sérapis, très populaire dieu guérisseur, fut créé de toutes pièces en mélangeant les traits de l’Osiris et de l’Apis des Égyptiens, et de l’Hadès, du Dionysos et de l’Asclépios des Grecs. Quant à Mithra, ce dieu d’origine perse associé au sacrifice du taureau, il était tout aussi populaire, surtout dans l’armée romaine mais aussi chez les esclaves et les affranchis. Son culte, mal connu, était fondé sur des « mystères », des rituels initiatiques secrets qui induisaient une fraternité entre fidèles.

Dès le Ier siècle de notre ère, les Romains abandonnèrent progressivement le rite usuel de la crémation des morts pour celui de l’inhumation, indice d’un rapport différent avec l’au-delà. De toutes ces religions orientales, le monothéisme chrétien, avec son dieu (mâle) unique, s’en vint coïncider plus particulièrement avec l’idéologie impériale officielle, l’empereur étant lui-même un dieu. Certes, les Romains furent déroutés au début, dans leur usuelle tolérance, par ces fidèles d’un nouveau genre qui refusaient de rendre un culte à l’empereur et étaient même capables de mourir pour leur dieu. Mais la convergence entre les deux idéologies, l’impériale et la monothéiste, était flagrante et l’habile empereur Constantin, qui d’après la légende se convertit lors de la bataille dite « du pont Milvius » qui l’opposait à l’un de ses rivaux, le comprit fort bien. Il fit du christianisme sa religion, l’autorisa officiellement en 313 dans l’Empire et établit une forme de théocratie. Moins de soixante dix ans plus tard, l’empereur Théodose, le dernier à régner sur tout l’Empire, l’imposa comme religion unique à l’exclusion de toutes les autres, dès lors violemment persécutées.

Le paysage rural

Au Néolithique, les villages aux maisons de bois et de terre étaient régulièrement espacés le long des cours d’eau, faisant alterner les champs cultivés, les zones de pacage pour les animaux et celles laissées sauvages, pour la chasse et la cueillette. Dès l’âge du bronze, les limites de champs et de parcelles étaient marquées par de petits fossés, début d’un cadastre qui se systématisa à l’époque gauloise. Dans certains cas, ces petits fossés coïncident encore avec d’actuelles limites de champs ou avec des chemins, ce qui en prouve la singulière continuité à travers les siècles. L’empreinte de la colonisation romaine est plus forte encore. Les voies romaines se lisent toujours dans le paysage, soit que des routes modernes s’y soient superposées, soit que des limites de cadastre continuent de les respecter. Les Romains, pour des raisons fiscales, avaient dressé des cartes et des cadastres, et l’on possède encore d’importants fragments, gravés dans le marbre, du cadastre romain de Nîmes à Orange, qui donne même la valeur fiscale des parcelles. Ce processus de quadrillage de la terre se poursuivit au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, et fut pratiquement stabilisé dès le début du XIXe siècle. Ce n’est qu’à partir des remembrements modernes, qui avaient pour but de regrouper les terres afin de faciliter une agriculture mécanisée, et pour effet collatéral de détruire haies et chemins, que ces limites millénaires ont été effacées. Les destructions massives de haies ont été parfois catastrophiques pour l’agriculture, car elles favorisent l’érosion des sols sur les terrains en pente. Elles l’ont été aussi pour la nature en général, dont la biodiversité a été considérablement réduite.

Le tissage demanda il y a plusieurs millénaires la domestication du mouton pour la laine, de plantes textiles comme le lin, le chanvre ou le coton (domestiqué en Amérique et en Inde), ou encore la soie filée par la chenille du bombyx du mûrier — une technique chinoise de près de quatre mille ans, qui resta longtemps secrète. L’aiguille à chas remonte au moins à l’époque solutréenne, il y a vingt mille ans. Les peuples des régions plus froides portent souvent des pantalons, surtout lorsqu’ils vont à cheval. Les Gaulois ou les Germains arboraient ainsi des braies, desquelles restent l’adjectif « débraillé » et la très utile « braguette ». La plupart des peuples méditerranéens se couvraient au contraire de vêtements amples, toges ou tuniques.

Si les premiers arcs datent du Paléolithique, il y a vingt mille ans, les principales fonctions des armes et des outils de pierre ou d’os — couper, percer, racler, gratter, lisser, marteler, etc. — sont acquises depuis plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’années. Ni nos capacités psychomotrices ni nos besoins physiologiques essentiels n’ont changé depuis plusieurs dizaines de millénaires.

Les maisons

Le Néolithique fut une vraie révolution. Il vit l’apparition des premières maisons, il y a huit mille ans à peine sur le territoire français, maisons rectangulaires en bois, terre et parfois pierre. Avant, il n’y avait que des tentes ou les abris provisoires des grottes. Il vit aussi l’apparition des aliments essentiels que nous consommons en Occident : blé, mouton, porc, bœuf. Ce mode de vie n’allait guère changer jusqu’au XXe siècle pour les paysans qui formaient une large majorité de la population. Dans les derniers siècles avant notre ère, s’y ajouta la révolution technique du fer, avec toute la panoplie des outils que nous manions toujours, avec plus ou moins d’habileté : faux, faucille, scie, marteau, ciseaux, clous, lime, etc. Seuls ont changé au fil des générations les maîtres auxquels le peuple des campagnes payait ses impôts et fournissait la piétaille pour les armées.

Souvent, les maisons étaient collectives, communes à plusieurs familles et regroupant alors plusieurs dizaines de personnes. C’était le cas lors du Néolithique le plus ancien de la moitié nord de la France, il y a sept mille ans (la civilisation dite « rubanée »), mais aussi lors d’autres périodes, comme à la fin du Néolithique, ou à l’âge du bronze. À ces époques, hommes et bêtes vivaient dans le même bâtiment, comme ce serait le cas presque jusqu’à l’après-guerre dans nombre de campagnes françaises. La chambre individuelle même, est une notion moderne, même si la chambre conjugale existait déjà dans l’Antiquité, du moins dans les demeures les plus riches. Nos meubles familiers datent pour l’essentiel des derniers siècles. Les premières poteries connues étaient à fond rond ou pointu, ce qui n’indique guère l’existence de surfaces planes, tables ou meubles sur lesquels on aurait pu les poser. La chaise était ignorée de la plupart des civilisations traditionnelles où l’on mangeait accroupi ou assis par terre.

L’assiette elle, date de l’invention de la poterie. Les verres à boire ont deux millénaires, bien que la paysannerie française ait longtemps bu dans des chopes en terre cuite ou, pour les plus riches, en métal. Notre couteau en métal remonte à l’invention du cuivre puis du bronze, mais surtout du fer. Les Gaulois plaçaient parfois des couteaux dans les tombes, à côté des quartiers de viande (de porc, et non de sanglier) qu’emportaient les défunts dans la mort. La fourchette est récente mais la cuiller est plus ancienne : il en était en os dès le Néolithique, il y a neuf mille ans, ainsi que des louches en argile, sans compter la vaisselle en bois, qui a la plupart du temps disparu.

Vase à cuire et vaisselle néolithique

Notre nourriture de base, pain et steak, remonte au Néolithique pour le premier, au Paléolithique pour le second — encore que des chasseurs-cueilleurs aient aussi fabriqué de la farine avec des céréales sauvages. La consommation de viande évolua dans le temps : celle de bœuf diminua de moitié entre le Néolithique et la période gauloise, tout comme celle de mouton et de chèvre, tandis que celle de porc augmentait régulièrement. Quant au poulet, il fallut attendre les Gaulois. Les raisins sauvages étaient déjà ramassés par les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, il y a un demi-million d’années. Les Gaulois faisaient fermenter l’hydromel et la cervoise. Le vin arriva en Gaule avec les colons grecs installés à Marseille, qui plantèrent des vignes, et avec les marchands étrusques puis romains. Cette « eau de feu » précéda la colonisation militaire. Les notables gaulois se mirent à leur tour à la vigne et au vin, qui se généralisèrent avec la conquête romaine. Le sel était naturellement présent dans le gibier des chasseurs paléolithiques. Avec la nourriture plus végétale et plus sucrée du Néolithique, qui augmentait les caries, l’indispensable sel dut être recherché. À défaut du sel marin, si l’on était éloigné des côtes, et du sel gemme, exploité surtout à partir de l’âge du fer, le sel néolithique provenait d’abondantes sources salées dont on faisait bouillir l’eau. Dès cette époque, le sel était une richesse importante, que l’on échangeait contre des objets de prestige, comme les grandes haches en jadéite. Les laitages, enfin, autre conséquence de la domestication des animaux, apparurent aussi au Néolithique.

Haches polies

Hache néolithique intégrale composée du manche, de la gaine et de la lame

Les techniques

En Europe, la roue apparut au cours du IVe millénaire avant notre ère, en même temps que l’utilisation des bœufs comme bêtes de trait (la castration des bœufs était pratiquée dès le début du Néolithique).C’est vers -1700 qu’apparurent les premières roues à rayons, qui permettaient des chars plus légers, utilisés pour la guerre.

Les plus anciens instruments de musique connus ont au moins trente cinq mille ans : ce sont les flûtes à trous, qui étaient alors confectionnées dans des os de cygne ou de vautour. Il est vrai que d’autres instruments ont pu être confectionnés dans des matières végétales périssables, tandis que l’on pouvait aussi faire résonner des pierres naturelles comme les stalactites et les stalagmites des grottes. Il existait dès le Paléolithique des rhombes, plaques losangiques en os que l’on fait tournoyer au bout d’une corde et qui produisent des vrombissements surprenants. Les premiers tambours certains n’apparurent qu’au Néolithique et étaient faits d’une peau tendue sur un récipient de terre cuite, souvent à pied creux.

L’invention du métal fut également celle de nouveaux instruments, aussi bien à percussion, avec différents types de grelots et de tintinnabula, qu’à vent, comme les trompes scandinaves de l’âge du bronze, appelées lurs, ou les trompettes guerrières gauloises, les carnyx. En forme d’animal, avec une embouchure mobile, ils émettaient des sons propres à terrifier l’ennemi. Les Gaulois avaient aussi des luths.

Carnyx

Pratiques funéraires

L’avènement des monothéismes eut aussi d’importantes conséquences sur les pratiques funéraires que retrouvent les archéologues. Les morts étaient normalement enterrés avec leurs effets personnels et des offrandes, qui permettent de reconstituer l’ordre social des vivants. Les modes funéraires jouent aussi un rôle, car il est des périodes pour lesquelles l’on retrouve beaucoup moins de tombes, sans doute parce que les inhumations étaient beaucoup moins profondes et le traitement des morts différent.

Flacons de parfumerie retrouvés dans une tombe

Si l’inhumation des morts fut longtemps majoritaire dans le monde comme sur le territoire français, les premières crémations connues apparurent il y a dix mille ans parmi les derniers chasseurs-cueilleurs. Elles sont attestées de temps à autre pendant le Néolithique, mais ne se généralisèrent dans toute l’Europe que vers la fin de l’âge du bronze, il y a un peu plus de trois mille ans et jusqu’au début de l’âge du fer. Ce rituel se poursuivit chez les Grecs et chez les Romains, ainsi que dans le nord de l’Europe. Les Celtes inhumèrent à nouveau, avant de se convertir progressivement à l’incinération au cours des tout derniers siècles avant notre ère, mais pas chez tous les peuples : les Arvernes continuèrent d’inhumer leurs morts La montée des monothéismes, avec la croyance en la résurrection future, condamna cependant l’incinération des corps définitivement interdite en France par un édit de Charlemagne.

Sources : « On a retrouvé l’histoire de France » de Jean-Paul Demoule