A travers le Vieux Montmartre de 1900

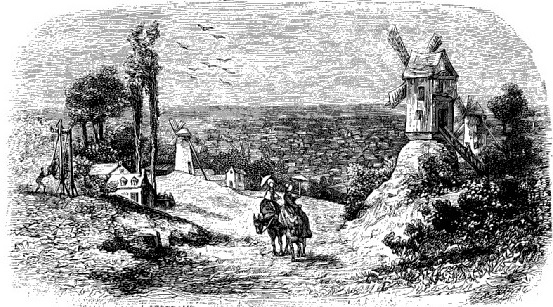

Autrefois la butte de Montmartre abritait pas moins de 14 moulins à vent . Grâce à leur emplacement stratégique, ils permettaient de broyer des matières premières telles que le blé, le raisin ou encore des fleurs pour confectionner des parfums, afin de fournir Paris en produits essentiels. Ce panorama pittoresque devient rapidement un lieu de promenade très apprécié.

De 1871 à 1914, Montmartre connaîtra ce qui est souvent décrit comme son âge d’or. Les cabarets Le Chat Noir et le Moulin Rouge voient le jour, faisant de Montmartre le cœur battant de Paris. Les écrivains, peintres et intellectuels se retrouvent dans ces lieux inspirants et créent des mouvements artistiques tels que l’impressionnisme et le cubisme, qui ont marqué l’histoire de l’art.

Mais avant , qu’en était-il ?

Il serait bien difficile d’analyser ce qu’évoquent à l’esprit ces trois syllabes du nom de Montmartre, de ce quartier, naguère encore commune indépendante de Paris, qui, depuis un demi-siècle, l’a absorbé, après lui avoir dû en grande partie la vie…

Pour l’historien, le nom de Montmartre rappelle les débuts de l’église parisienne, le martyre légendaire de saint Denis, l’abbaye florissante, Ignace de Loyola, Henri IV, la Révolution. Pour l’étranger, ce sont ses ateliers d’artistes, ses cabarets où l’on chansonne les événements et les hommes du jour. Pour le vieux Parisien des faubourgs, ce sont les bals et guinguettes d’il y a un demi-siècle et plus, contemporains du « boulevard du crime ». Pour les âmes pieuses, c’est la basilique du Sacré-Cœur, dont la masse pesante projette son ombre orgueilleuse sur la Vénérable église Saint-Pierre, la plus vieille de Paris. Pour ceux qui habitent l’antique colline enfin, ce n’est qu’un quartier de Paris, bien tranquille, de plus en plus banal, de moins en moins pittoresque, hélas I et où l’on vit comme ailleurs, et bien peu selon la légende accréditée vers la fin du XIXe siècle auprès de tous ceux… qui n’y sont jamais allés. Le progrès impitoyable, ici comme partout, chasse le pittoresque devant lui, et d’ici cinquante ans, sans nul doute, il ne restera du vieux Montmartre, transformé par la transmigration et la spéculation, que les souvenirs et traditions recueillis avec ferveur par ses historiens et ses archéologues, en compagnie desquels on va faire, sur les anciens territoires de Montmartre, une promenade rapide, depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours.

La préhistoire de Montmartre est indissolublement liée à son histoire proprement dite. On en dira d’abord quelques mots. La colline parisienne remonte à une époque fabuleuse, nous apprend le Dr Ollivier, pour qui le sol montmartrois n’a pas de secrets. Il faut lui attribuer une antiquité de 1 500 000 à 2 000 000 d’années environ.

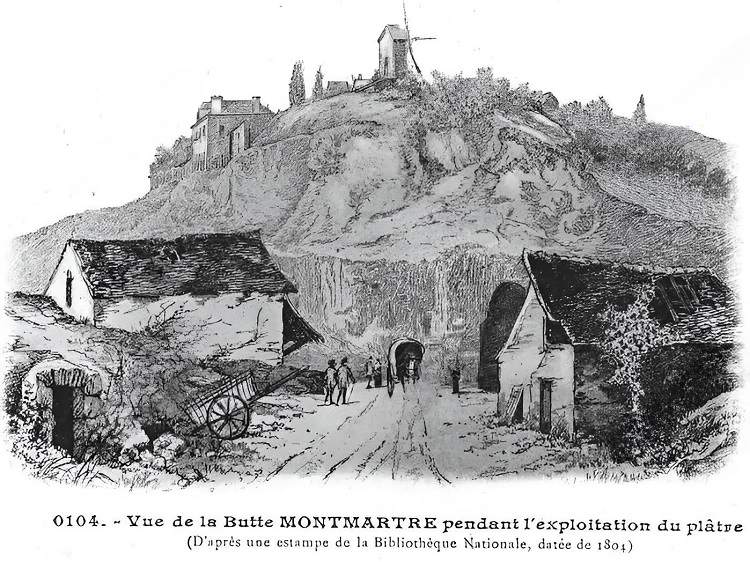

De formation gypseuse, de ce gypse qui lui permit de fournir du plâtre à Paris pendant des siècles, la colline de Montmartre, élevée de 199 mètres au-dessus du niveau de la mer, de 100 mètres environ au-dessus de celui de la Seine, repose sur le terrain de l’époque quaternaire auquel les géologues ont donné le nom d’éocène supérieur, sur le calcaire de Saint-Ouen ; la partie supérieure est formée de sables dits de Fontainebleau. A l’époque quaternaire (la plus rapprochée des temps historiques), alors que le niveau de la Seine atteignait le milieu de la colline, et l’entourait, par conséquent, ainsi que le Mont-Valérien, les Buttes-Chaumont, flots perdus dans l’immense fleuve large de six kilomètres, le climat était humide et pluvieux, mais très doux, le mammouth, le rhinocéros, l’hyène, l’ours, le lion, l’hippopotame, le castor, le sanglier, le bison, le cerf vivaient dans ces parages, remplaçant d’autres animaux fantastiques disparus, et dont les couches profondes du terrain montmartrois ont permis au grand Cuvier d’en faire la reconstitution paléonthérium, anoplothérium, marsupiaux, etc., etc.

A cette époque quaternaire, l’homme vivait : des ossements, de rudimentaires outils en silex taillé, des haches de pierre, des débris d’industries primitives, nous révèlent sa présence. Cet homme primitif, appartenant à la race dite « de Néenderthal », avait le front étroit, les parois osseuses du crâne très épaisses ; doué d’une force musculaire considérable, mais pas plus grand que les Européens actuels, il avait un aspect simiesque, avec sa mâchoire inférieure fuyante, dont l’examen prouve qu’il ne pouvait proférer, pour tout langage, que des sons ou cris articulés à peine.

Le climat étant tempéré, chaud même, comme celui du Midi ou de l’Algérie, la flore montmartroise comprenait alors le figuier sauvage, l’arbre de Judée, le laurier dos Canaries, etc., d’une végétation très vigoureuse.

Il y a de cela plus de 200 000 ans… Mais, lorsque la période « glaciaire » arriva, l’homme disparut de la colline. Plus grand que ses prédécesseurs, le crâne long et le nez droit, mais avec le même aspect bestial, il ne trouvait plus à vivre sur l’îlot désolé du futur Montmartre ; il dut rechercher les cavernes, et beaucoup d’animaux périrent de froid ; seuls restèrent le mammouth, le rhinocéros à forte toison, l’ours polaire, l’auroch, et aussi le renne, contemporain de l’homme des cavernes. Durant toute cette période, celui-ci ne fit que de courtes apparitions à Montmartre, pour la pêche ou la chasse. Ce n’est qu’à l’époque dite « néolithique » qu’il y revint séjourner, à la fin des temps quaternaires. Les inondations transformant la colline en flot avaient cessé, le fleuve immense avait régularisé son cours, l’attachant définitivement à la terre ferme. De nombreuses haches trouvées dans les carrières témoignent de l’habitation préhistorique du sol montmartrois.

Sautons quelques centaines de siècles durant lesquels la région parisienne se couvrit d’épaisses forêts recélant des hommes déjà relativement civilisés, et d’énormes animaux dont les descendants actuels ne donnent sans doute qu’une faible idée. Il nous faut traverser toute la période « historique », jusqu’aux premiers siècles du christianisme, avant de rencontrer des monuments de date précise relatifs à Montmartre. ..

Les Gaulois, dont la vénération pour les rochers et les montagnes a laissé sur notre sol tant de monuments, durent en faire, selon l’historien de Montmartre, F. de Guithermy, l’objet de quelques pratiques superstitieuses. Les Romains, à leur tour, y élevèrent un ou deux temples, à Mercure et à Mars, et lui donnèrent peut-être son nom Mons Mercurii, Mons Martis. Cette étymologie est possible; une autre, certaine et plus conforme à la tradition, est l’expression Mons Martyrum, Mont des Martyrs, dont le nom de Martres Tolosanes, près de Toulouse, nous offre une confirmation. Nous le trouvons dés le VIIIe siècle, et la Grande Chronique de Saint-Denis, au XIIIe, le donne déjà en français dans sa forme actuelle.

Une tradition, reproduite encore au XVIIe siècle, plaçait sur l’extrémité occidentale de la butte un temple de Mercure, dont les derniers vestiges disparurent dans un ouragan, le 20 octobre 1618. Une des quatre ou cinq sources de Montmartre. Ces quatre sources La Fontenelle, la Bonne, la Fontaine Saint-Denis, la Fontaine du Buc, qui alimentaient l’abreuvoir, rue Girardon sont toutes, aujourd’hui, ou taries ou déviées dans des conduites souterraines. Un temple de Mars aurait été construit à mi-côte sur le versant regardant Paris. Outre ces temples, il y eut, autour de la butte Montmartre, plusieurs villas romaines ou gallo-romaines découvertes au XVIIIe siècle, et peut-être même un camp, la position ayant une grande importance stratégique. De nombreux cercueils en plâtre portant des attributs chrétiens, découverts lors des fouilles du Sacré-Cœur, datent de la période gallo-romaine.

« Une ère nouvelle et une illustration plus certaine commencent pour Montmartre avec le christianisme. » (Guilhermy.) Le supplice de Denys, l’apôtre des Parisiens (qui n’est certainement pas Denys l’Aréopagite) et de ses deux compagnons Rustique et Eleuthère, au temple de Mercure, dit la légende, eut lieu soit en 277, soit en 313. Lorsque la paix religieuse fut assurée par Constantin, deux monuments perpétuèrent le souvenir des martyrs, l’un au lieu même où saint Denis subit le supplice, à Paris, l’autre sur la « crypte du martyre ». De là vint définitivement le nom de Mont du Martyre attribué, bien longtemps avant le VIIe siècle, à la colline qui borne au nord l’horizon parisien.

L’église qui avait dû remplacer un temple païen fut réparée sous Charles le Chauve (vers 870). Peu d’années après, les Normands attaquaient Paris, pillant et dévastant toute la contrée ; un lieutenant d’Eudes, Adelelme, les défit dans la plaine Saint-Denis, en vue de Montmartre. L’église était déjà rétablie au début du Xe siècle; en 944, un ouragan la détruisit, qui ruina en même temps les vignobles, dont la butte était couverte, comme une grande partie de la région parisienne. Cette église devait être construite suivant la forme des basiliques romaines, et d’une certaine magnificence, à en juger par les quatre colonnes de marbre, débris des temples antiques, qui subsistent encore dans l’église Saint-Pierre actuelle.

L’empereur Othon, en 978, vint camper au Mont du Martyre. Au siècle suivant, les terreurs de l’an 1000 évanouies, « la terre se couvrit tout entière d’une blanche robe d’églises et de monastères », dit le vieux chroniqueur Raoul Glaber. Le XIe siècle, si fécond en fondations religieuses, vit celle de l’abbaye de Montmartre. En 1096, un chevalier,Wautier Payen, donna aux moines de Saint-Martin-des-Champs la terre de Montmartre, qu’il tenait en fief de Bouchard de Montmorency. La donation approuvée par le Pape, l’année suivante, l’évêque de Paris, Guillaume, investit les religieux du droit de percevoir les dîmes. Il y avait déjà à cette époque une église paroissiale, Saint-Pierre, et une chapelle du Martyre, lieu de pèlerinage, située à mi-côte.

Il est peu probable que les moines aient eu l’intention de fonder une abbaye à Montmartre. Trente-sept ans à peine après la donation de Wautier Payen, Adélaïde de Savoie, femme de Louis VI, décidait, pour honorer le culte des martyrs parisiens, d’y fonder une abbaye de femmes. Les moines de Saint-Martin reçurent Saint-Denis de la Charte en échange de Montmartre (1134).

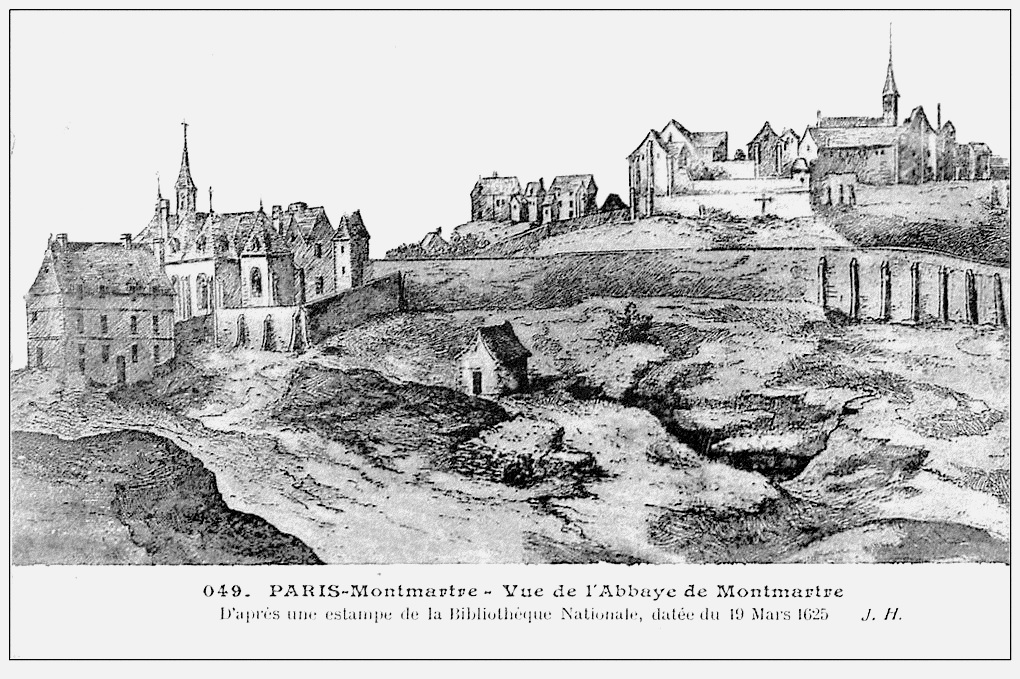

Richement dotée, l’abbaye, de l’ordre de Saint-Benoît prospéra rapidement. L’abbesse des « Dames de Montmartre » possédait la seigneurie, la justice, la dîme, le pouvoir temporel tout entier ; « elle entra même en partage du pouvoir spirituel, dit Guilhermy, par son droit à nommer à la cure du bourg. » La première fut Adélaïde. Une nouvelle église, terminée dans la première moitié du XIIe siècle, fui dédiée par le pape Eugène III, saint Bernard, abbé de Clairvaux et Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, sous l’invocation de Suint-Pierre; c’est le monument actuel. Adélaïde de Savoie se retira au monastère des bénédictines un an avant sa mort qui survint en 1154 ; on lui éleva un tombeau dans le chœur. Louis VII ratifia les donations de sa mère défunte et en ajouta d’autres de son propre chef; sa sœur Constance enrichit aussi les Dames de Montmartre de libéralités.

Dès lors, et presque jusqu’au XVIIIe siècle, l’histoire de Montmartre se confond avec celle de son couvent, de plus en plus prospère et célèbre dans toute la chrétienté.

Outre les droits qu’elles exerçaient à Paris même (droit de cens sur la Grande Boucherie, droit de justice exercé par leur prévôt au For-aux-Dames, par exemple), les dames possédaient un territoire fort étendu, dont le Montmartre actuel ne donne qu’une idée incomplète.

Au XVIe siècle, l’abbaye subit bien des vicissitudes: un incendie la ruina en 1559, sous l’abbatiat de Catherine de Clermont; les guerres de religion, celles de la Ligue, la mirent dans un état déplorable. L’armée de Henri IV, en 1590, y séjourna assez longtemps, et le souvenir du Béarnais s’est perpétué en légendes souvent sujettes à caution, sur différents points du territoire montmartrois ; la vérité est que la présence des assiégeants, qui braquèrent leurs canons sur la capitale, du haut de la place de Tertre (8 mars 1590), rendit la discipline des Dames très relâchée. En 1598, Marie de Beauvilliers, dont l’abbatiat dura de ibn à 1651, réforma radicalement les mœurs de ses religieuses qui, deux ans après, étaient plus de deux cents. Le 12 juillet 1611, la découverte de la crypte de la chapelle du Martyre vint donner une vogue inouïe à Montmartre. On crut avoir retrouvé les catacombes où saint Denis et les premiers chrétiens parisiens se seraient réfugiés pour fuir la persécution. La reine, le jeune Louis XIII, la Cour, tout, Paris, 60 000 pèlerins vinrent visiter le souterrain. La crypte du Martyre (un couvent, rue Antoinette (actuelle rue Yvonne-le-Tac), en occupe aujourd’hui l’emplacement) avait été, soixante-dix-sept ans auparavant, le théâtre d’un événement considérable dans l’histoire de l’église catholique: c’est là que, le 15 août 1534, Ignace de Loyola et ses six compagnons avaient fondé la Compagnie de Jésus, sous l’abbatial d’Antoinette Auger.

Marie de Beauvilliers profita de la ferveur des Parisiens à l’égard de Montmartre pour activer les travaux de restauration et d’agrandissement de l’abbaye. Celle-ci, s’étendant sur tout le versant parisien de la butte, comprit alors : l’église « d’en haut », reliée à l’abbaye « d’en bas » par une galerie ou escalier de six cents pas, construit aux frais de la future abbesse, Françoise de Lorraine, fille du duc de Guise. Le prieuré ou « abbaye d’en bas » avait son entrée sur l’emplacement du bureau de poste actuel, place des Abbesses; on y venait directement de Paris par la rue des Martyrs et, plus tard, par la rue Royale (rues Pigalle et Houdon aujourd’hui) partant de la barrière Blanche aux Porcherons (rue Saint-Lazare, place de la Trinité).

Un incendie, survenu en 1622, ravagea de nouveau l’abbaye, qui n’en sortit que plus belle. Louis XIV fit les frais d’un dôme qui s’éleva au monastère d’en bas; vers cette époque, la vieille église Saint-Pierre fut à moitié délaissée des religieuses; celles-ci se réservèrent seulement le chœur, encore dénommé le « Chœur des Dames ». Il y avait donc déjà un certain nombre de paroissiens à Montmartre, dès le XVIIe siècle.

Le territoire de l’abbaye comprenait alors, outre le Montmartre actuel et la Chapelle, un territoire maintenant hors des fortifications, au Nord, et, vers Paris, une grande partie du IXe arrondissement, jusqu’à la Trinité, la rue Richer et le faubourg Poissonnière, à peu près. La paroisse de Notre-Dame-de-Lorette, rue Coquenard (actuelle Lamartine), dépendait de l’abbaye.

Avec le XVIIIe siècle, l’histoire de Montmartre devient moins exclusivement religieuse : la future commune elle-même n’est pas encore très peuplée, mais ses dépendances, le Montmartre intra muros du temps de Louis XV et de Louis XVI, prend une place dans la vie des grands seigneurs de Paris, qui y trouvent mainte distraction. La chaussée d’Antin, déjà peuplée de villas et d’hôtels somptueux, la plaine Monceau d’alors, se prolonge au delà des Porcherons (rue Saint-Lazare), où était le fameux cabaret Magny, par les rues de Clichy et Royale (Pigalle). Mais, avec la Révolution, les « petites maisons » des Porcherons se ferment ou se transforment; à leur place, ou dans leur voisinage, s’élève le fameux Tivoli, jardin pittoresque « à l’anglaise » que l’ancien trésorier de la marine, Boutin, fait construire à l’angle des rues Saint-Lazare et de Clichy. Il fut d’abord, de 1793 à 1795, à demi public, puis à la mort de son propriétaire, sous le Directoire, devint un lieu de divertissement très en vogue; c’est là que le « Club de Clichy » essaya sa conspiration royaliste de L’An V, anéantie le 18 fructidor par Bonaparte. Le succès de ce premier Tivoli, avec des hauts et des bas, se maintint jusqu’en 1810. Un autre, presque en face, rue de Clichy, le remplaça, dans les anciens jardins du duc de Richelieu; il ne dura guère que deux ans, malgré les feux d’artifice et attractions diverses qui y étaient prodiguées aux spectateurs. En 1831, on construisit sur son emplacement une première église de la Trinité, remplacée en 1867 par le monument actuel. Le terrain de la rue de Clichy à la rue Blanche devint successivement le Skating de la rue Blanche, le Palace-Théâtre, puis le Casino de Paris.

Tivoli reparut alors rue Saint-Lazare; il ouvrit, le 10 juin 1812, avec un spectacle inattendu, l’homme volant, qui alla redescendre à Châtenay; le 6 juillet 1819, une autre ascension, celle de Mme Blanchard, fut moins heureuse : l’aéronaute alla se tuer rue de Provence. La vogue s’étant éteinte rue Saint-Lazare, l’année 1826 marqua la disparition complète des jardins. La rue de Londres traverse maintenant leur emplacement et le petit passage Tivoli en conserve seul le souvenir dans le quartier. Tivoli alla renaître une dernière fois, cependant, plus au Nord, vers la place Clichy, à l’ancien « Pavillon Labouxière », dont les jardins s’étendaient entre le boulevard de Clichy, les rues Nouvelle, de Clichy et Blanche. Le 14 mai, sous la direction d’un abbé Robert, qui se faisait appeler Robert-son, les jardins avec leurs curiosités s’ouvrirent au public. Physique, gymnastique, sports, tir, feux d’artifice, phénomènes, en furent les principales attractions. Et cela dura jusqu’en 1841, grâce au tir aux pigeons qui faisait de Tivoli le rendez-vous du monde d’élite du Paris de Louis-Philippe. Alors le dernier Tivoli fui détruit, on traça des rues, une place sur les lieux qu’il occupait, et il ne reste de son parc admirable que le square Vintimille, et le jardin du couvent qui fait l’angle de la rue de Douai.

La Tour du Télégraphe (Eglise Saint Pierre)

Montmartre cependant n’était alors, pas plus qu’aujourd’hui, une localité consacrée aux ébats des Parisiens ou des étrangers. II est même curieux que ce territoire de si gaie réputation a toujours compté au moins trois cimetières dans ses murs : le cimetière du Calvaire, autour de l’église Saint-Pierre, celui de la rue Saint-Vincent et celui de Saint-Roch, dans le triangle formé par les rues Pigalle, La Rochefoucauld et Notre-Dame-de-Lorette. Le cimetière du Nord, ou Montmartre, fut créé par la première République.

La Révolution y marqua comme partout sa rude empreinte. Divisé par le mur des Fermiers généraux ( 1784 -1786), Montmartre se vit amputer, par un décret de l’Assemblée nationale du 22 juin 1790, de toute « la partie de terrein qui se trouve aujourd’hui du ressort de la municipalité de Paris », c’est-à-dire à peu près des quartiers Rochechouart et Saint-Georges.

En 1792, les religieuses furent expulsées de l’abbaye. Les locaux devinrent des casernes, le mobilier fut vendu le 24 floréal an II, puis le domaine entier. La dernière abbesse, Louise de Montmorency-Laval, guillotinée en 1793, le 8 thermidor, Montmartre, devenu Mont-Marat, fit partie du district de Franciade (Saint-Denis), canton de Clichy. A cette époque correspond une plus grande activité dans l’exploitation de ses carrières de gypse, qui, depuis des siècles, fournissaient à Paris le plâtre blanc qui lui valut son nom gréco-latin de Lutèce (Leucotesia, la Blanche). A partir de 1798, Cuvier y fit les fameuses découvertes qui fondèrent la paléontologie.

Après le 10 août, c’est une carrière abandonnée qui reçut, dans les environs de la rue Pétrelle, les corps de 500 Suisses tués à l’attaque des Tuileries; elle en prit le nom significatif de « Trou des Suisses ».

La Révolution, l’Empire passés, Montmartre joua un rôle important les 30 et 31 mars 1814, dans la défense de Paris. Pendant vingt ans, le télégraphe aérien établi par Chappe au-dessus du chœur de l’Eglise Saint-Pierre, avait annoncé de nombreuses victoires aux Parisiens. Maintenant l’antique colline et ses habitants, gens d’humeur assez farouche et grossière, allaient s’opposer à l’entrée des armées alliées à Paris.

Tandis que Moncey se défendait héroïquement à la barrière de Clichy, le meunier monmartrois Debray se faisait hacher par les Russes sur lesquels il pointait un canon, du haut de son moulin de la Galette. Ayant tué un officier ennemi à bout portant, « massacré sur-le-champ, le cadavre du meunier fut coupé en quatre et chaque morceau attaché aux ailes du moulin. La nuit suivante, la veuve du héros vint détacher ses restes, les mit dans un sac à farine et les fit porter au cimetière Saint-Pierre. Son fils, qui avait été cloué d’un coup de lance à l’intérieur du moulin, où il s’était réfugié, n’en mourut pourtant pas et survécut trente ans à ses blessures. » (G. Capon.)

Le 2 avril, Montmartre, abandonné par l’armée de Silésie qui l’avait occupé avec les Russes, recouvra peu à peu la paix accoutumée.

Durant le demi-siècle qui suivit, jusqu’à l’annexion à Paris en 1860, la commune fondée par la Révolution sur l’ancien bailliage de Montmartre ne cessa de se développer.

Elle eut, en 1822, son théâtre, encore debout aujourd’hui, et qu’une aquarelle curieuse représente au bout de la rue des Acacias (la rue d’Orsel de nos jours, mais combien différente !). Elle posséda plus loin, vers le boulevard Barbès, le fameux Château-Rouge, descendant des Tivolis de naguère, le Château-Rouge où fut donné à la fin de 1847 le banquet préliminaire de la Révolution ; puis un nombre incalculable de bals, de guinguettes, de restaurants.

Malgré le mur d’enceinte qui le séparait administrativement de Paris, Montmartre ne cessait d’être tributaire de la capitale, les Parisiens ayant toujours de préférence émigré vers le Nord et l’Ouest. Peu à peu, très lentement, sa physionomie actuelle se dessina.

D’une population de 2 000 habitants en 1817 (y compris Clignancourt et la Nouvelle-France), Montmartre était vingt fois plus peuplé quarante ans plus tard (aujourd’hui en 1900, un seul de ses quartiers a plus de 100 000 habitants). Il fut alors fréquenté par les Parisiens, comme la banlieue de nos jours. A l’époque romantique, il attira quelques peintres : Rousseau, Diaz, Michel, le peintre de Montmartre. Mais les artistes n’en faisaient pas encore leur patrie d’élection. Innombrables, depuis cinquante ans, les peintres et sculpteurs vinrent construire, ou mieux, y louer leurs ateliers sur les flancs de la Butte. Cet exode ne s’accentua que vers la fin de la période romantique et dans le dernier demi-siècle, car « on constate uniquement en 1847 l’existence dans la commune de Montmartre de sept peintres et sculpteurs, tous assez peu connus. »

Moulins de Montmartre au début du XXe siècle

On arrête à cette époque cette promenade historique à travers le Vieux-Montmartre. Depuis quarante-cinq ans, le « mur murant Paris » a été abattu, l’ancien territoire des Dames de Montmartre est devenu partie intégrante de la grande ville, et il n’est personne qui ne puisse connaître la description de ses curiosités contemporaines, si tant est qu’il y en eût quelques-unes. Comme on le disait au début, une légende s’est formée autour de quelques célébrités plus ou moins problématiques, autour de quelques faits-divers qui n’avaient rien de spécialement montmartrois; elle a représenté le Mons Martyrum d’autrefois comme un lieu tout à fait à part parmi les quartiers de l’ancienne banlieue de Paris. Sans doute, le XVIIIe arrondissement, habité par une foule d’écrivains, d’artistes, conserve-t-il encore un caractère bien tranché parmi les autres faubourgs de Paris; mais, à part cette colonie que les moyens modernes de communication iront de jour en jour disséminant, rien ne distingue plus les laborieux et paisibles habitants de la colline de ceux des autres quartiers populeux de la ville. Montmartre a seulement l’avantage sur plusieurs d’entre eux d’être situé plus près du centre des affaires et du mouvement de Paris et, grâce à sa situation élevée, d’avoir pu résister plus longtemps à l’émigration vers la périphérie, conservant ses coins de verdure et de solitude qui évoquent le temps, peu éloigné encore, où l’on y vivait comme en pleine campagne.