Sommaire

Toggle

La première locomotive électrique en France

Essais de la locomotive électrique n°1 dite « Fusée électrique » : photographie, [1893]

La première locomotive électrique

La première locomotive électrique, celle de Robert Davidson, roule en 1837 en Écosse, tirant à titre d’essai une voiture à voyageurs sur une ligne établie en voie normale. C’est une locomotive alimentée par des batteries.

En 1873, Van Depoele, à Chicago, aux États-Unis. a inventée une locomotive électrique, en 1879, elle est d’abord utilisée pour le tramway.

Le premier train électrique en véritable service courant est celui de l’entreprise Siemens et Halske, en Allemagne, qui roule sur une voie étroite (500 mm) en 1879 et c’est lui qui marque les vrais débuts de ce mode de traction dans les chemins de fer. Son moteur est du type dynamo-série, et sa puissance est de seulement 2 kW, et permet une vitesse de 7 km/h. « Impressionnés par l’absence de force visible » : c’est bien l’impression ressentie et dite par les 86 000 voyageurs transportés durant 4 mois par ce train dans le cadre de l’Exposition de Berlin en 1879. Face à la traction vapeur, robuste, simple, sûre et puissante, la traction électrique mettra du temps à s’imposer, car elle est techniquement plus complexe à mettre en œuvre.

L’ingénieur Jean-Jacques Heilmann est l’un des premiers scientifiques qui s’intéresse, en France, à l’application de l’électricité dans la traction des trains. Il crée la première locomotive électrique dite la « Fusée électrique ». Considérée comme l’ancêtre des diesels actuels, cette locomotive combinait la traction vapeur avec une source d’énergie électrique destinée à commander les roues motrices électriquement plutôt que par l’intermédiaire des pistons et des bielles. En 1892, un premier prototype de cette locomotive est construit puis testé en 1894 sur la ligne Le Havre – Graville : le succès est immédiat et Jean-Jacques Heilmann est décoré de la légion d’honneur.

La locomotive de M. Heilmann

Un article de 1894

C’est rarement en vain que la. science et l’industrie font appel à l’électricité, lorsqu’elles lui demandent de transformer les anciennes méthodes ou de substituer à des appareils qui semblaient vraiment merveilleux lors de leur apparition – parfois toute récente – d’autres appareils plus commodes et surtout plus expéditifs. C’est ainsi qu’une des questions qui, depuis quelques années, préoccupe au plus haut degré savants et industriels, est celle de la traction électrique suppression des chevaux pour les voitures, les omnibus ou les tramways ; suppression de la vapeur et de la fumée pour les locomotives; augmentation possible de vitesse pour tous ces véhicules; voilà, en effet, de quoi séduire les chercheurs. Aussi, des essais sont-ils effectués dans tous les pays, et s’il faut avouer que, jusqu’ici, la France est un peu en retard, nous verrons tout à l’heure qu’elle sait regagner le temps perdu, que si les tramways électriques s’acclimatent difficilement chez nous, c’est sur une ligne française que va prochainement être étudié et résolu, nous l’espérons, le problème de la traction des trains par des locomotives électriques.

Déjà à Londres, MM. Siemens ont construit deux locomotives électriques qui circulent actuellement sur le chemin de fer souterrain de London Bridge à Stockwell; la vitesse de ces machines, dans la traversée du souterrain, oscille entre 20 et 50 kilomètres à l’heure, avec des puissances variables de 40 à 60 chevaux; la vitesse réalisée n’est pas, on le voit, considérable, et, comme on le démontrera plus loin, dans l’état actuel, le problème se limite lui-même; mais ce double avantage considérable est obtenu : l’emploi de la vapeur est supprimé, et la production de fumée, évitée.

A Paris, on termine en ce moment la locomotive électrique Heilmann qui circulera sur les chemins de fer de l’État. M. Heilmann, après avoir patiemment et longuement étudié la question de la traction électrique des trains, a repoussé tout d’abord les systèmes employés pour les petites distances, pour les tramways, par exemple, l’établissement, l’entretien, l’isolement des câbles de distribution exigeant des sommes énormes ; il a cherché à créer un train électrique pouvant circuler sur les voies actuelles, sans aucune modification : chaque véhicule serait actionné dans ce système d’une façon indépendante par des dynamos recevant le courant d’une génératrice montée sur un véhicule faisant partie du train. Ce véhicule générateur porte la chaudière et une machine à vapeur actionnant directement la génératrice.

La locomotive de M. Heilmann ne ressemblerait en rien aux locomotives ordinaires; le véhicule générateur serait une longue-caisse fermée montée à ses extrémités sur deux bogies ; la chaudière pèse 12 700 kilos ; la machine est à triple expansion et pèse 8 100 kilos ; elle donne le courant à des moteurs électriques à courant continu montés sur les essieux par l’intermédiaire d’une suspension électrique.

Mais la locomotive dont on veux surtout parler aujourd’hui et sur la description de laquelle on reviendra d’ailleurs en détail après les essais qui auront lieu très prochainement, est celle que fait construire la Compagnie du Nord. C’est le projet de Métropolitain qui a provoqué les premières recherches de la Compagnie dans cette direction ; elle avait accepté de faire, à ses frais, le prolongement de ses lignes jusqu’à l’Opéra et jusqu’aux Halles Centrales ; ce prolongement souterrain il fallait le ventiler. La Compagnie estima que le meilleur moyen de ventiler était de supprimer la nécessité de la ventilation en évitant l’introduction de la vapeur ou de la fumée dans les galeries souterraines. Une machine à eau chaude fut réalisée, qui donne des résultats satisfaisants. En même temps une locomotive électrique était mise à l’étude.

Le programme était celui-ci : construire une machine, dont la vitesse fût constante, sur les paliers et aux montées comme aux descentes ; on ne se proposait pas d’augmenter la vitesse. Et en effet les vitesses obtenues sur les lignes de chemins de fer ne dépendent pas seulement de la puissance de la machine conductrice du train; elles dépendent aussi de la voie, et les voies actuelles se prêteraient mal à des vitesses excessives.

Les plus grandes vitesses que puissent atteindre les express, aujourd’hui, ne dépassent pas 120 kilomètres à l’heure. Avec les locomotives ordinaires, sur les voies françaises, avec le matériel français, ces vitesses ne peuvent être réalisées que par l’accouplement de deux locomotives, et cet accouplement entraîne de graves perturbations. La traction électrique donne aux voitures une grande douceur de roulement ; elle supprime notamment le mouvement alternatif des locomotives actuelles, mouvement qui produit les lacets, les roulis etc.; mais la vitesse ne pourrait croître dans des proportions bien considérables dans les conditions actuelles d’établissement des lignes ferrées.

Pour réaliser le programme que s’était tracé la Compagnie du Nord : constance de la vitesse, il fallait munir la machine d’un organe qui permit d’emmagasiner une partie de le puissance produite lorsque la traction du train n’exige pas la puissance moyenne, et de restituer cette puissance économisée lorsque les besoins de la traction excèdent la puissance moyenne: en un mot, il fallait emmagasiner des rampes. Dans ce but, les ingénieurs dé la Compagnie du Nord ont adopté, à côté du moteur électrique, les accumulateurs électriques. Le long. des paliers, le moteur fonctionne avec sa puissance normale ; aux descentes, l’excès de courant charge les accumulateurs ; aux montées, les accumulateurs restituent cet excès de courant qui s’ajoute. à celui produit par le générateur.

Le système-moteur est constitué par quatre machines dynamos montées sur le prolongement des essieux extrêmes de la machine. Les inducteurs des dynamos sont portés par des ressorts fixés au châssis de la locomotive; ils sont alimentés chacun par quatre accumulateurs spéciaux qui, accouplés de différentes façons, permettent d’exciter plus ou moins les inducteurs ; cette excitation variable donne des vitesses qui croissent de 1 à 4 et dont on réserve naturellement la plus grande pour gravir les rampes. Les dynamos développent normalement 30 chevaux, mais elles sont capables de fournir 100 chevaux pendant la période du démarrage. Les accumulateurs qui engendrent le courant destiné aux dynamos sont au nombre do 80; leur poids total est de 14 tonnes ; et la capacité totale de la batterie est telle que, à une vitesse de 40 kilomètres à l’heure, la batterie est déchargée en cinq heures. Toutefois cette durée peut être dépassée, les accumulateurs étant, le long des pentes, partiellement rechargés par les dynamos. En résumé, les accumulateurs engendrent le courant qui anime les dynamos ; celles-ci, dans leur mouvement de rotation, entraînent les essieux extrêmes de la locomotive qui se met en route jusqu’à ce que la source d’électricité soit épuisée. Si, au lieu d’une locomotive de luxe il s’agissait d’une machine destinée à un service courant, les accumulateurs seraient réduits au rôle de régulateurs de la vitesse et le courant serait engendré par les dynamos actionnées par un moteur à vapeur.

Cette nouvelle locomotive est terminée. Les expériences vont commencer. Tout fait espérer qu’elles seront satisfaisantes.

Figure 1 : Locomotive Heilmann – https://www.cheminots.net/

Ces essais ont été effectués par une des locomotives, celle de M. Heilmann, et ils ont été assez satisfaisants pour que M. Clairault, ingénieur en chef de la Compagnie de l’Ouest, n’ait pas hésité à inviter M. Heilmann à construire deux nouvelles machines qui seront mises en service actif et continu l’année prochaine sur le réseau de l’Ouest. Le moment est donc venu d’étudier, d’une façon complète, un appareil qui parait destiné à transformer complètement le système de traction actuellement en usage sur nos voies ferrées.

La locomotive mécanique usuelle et la locomotive électrique Heilmann sont toutes deux destinées aux mêmes fonctions : l’une et l’autre sont faites pour remorquer les trains de wagons sur les voies ferrées; l’une et l’autre créent, à l’aide des chaudières et des machines à vapeur qu’elles portent, la puissance mécanique nécessaire à leur action; l’une et l’autre consomment sur leurs essieux-moteurs le travail mécanique au fur et à mesure de sa production par la machine à vapeur. Mais la dis-semblance entre les deux systèmes — dissemblance qui constitue une révolution dans la science de la locomotion — réside dans le mode de transmission de la puissance mécanique après sa création par la machine à vapeur, et dans le procédé de distribution de cette puissance aux essieux-moteurs : dans la locomotive ordinaire, ces deux fonctions sont imparties à des organes d’ordre essentiellement mécaniques, bielles ou manivelles; dans la locomotive Heilmann la transmission et la distribution de la force se font électriquement.

Le principe de la nouvelle locomotive est le suivant : une chaudière, construite à peu près comme celles des locomotives ordinaires, envoie sa vapeur dans une machine à deux cylindres qui occupe le centre de l’appareil; la force mécanique créée est immédiatement transformée en énergie électrique à l’aide d’une dynamo à courant continu qui est actionnée par la machine à vapeur ; le courant électrique engendré est envoyé dans de petits moteurs électriques, dits machines réceptrices, dont chacun, directement appliqué sur chacun des essieux-moteurs, y exerce un effort de torsion qui le met en mouvement. Ainsi, la puissance mécanique produite par la machine à vapeur est transformée en énergie électrique par la dynamo génératrice, et cette énergie électrique est de nouveau transformée en travail mécanique qui se consomme sur les essieux-moteurs.

Une objection vient immédiatement à l’esprit puisque c’est l’expansion de la vapeur qui est, comme dans la locomotive ordinaire, la cause motrice, et puisque son action doit finir par se transmettre aux essieux, pourquoi cette transformation préalable en électricité — transformation qui s’accompagne inévitablement d’une perte d’énergie? N’est-il pas illogique de substituer à la distribution mécanique par des organes simples et robustes comme les bielles et les manivelles , une distribution électrique, beaucoup plus compliquée? La réponse à cette objection est facile.

Assurément la locomotive ordinaire réalise le maximum de simplicité la vapeur engendrée dans la chaudière pousse le piston, dont la tige, articulée à une bielle, entraîne une manivelle calée sur la roue motrice. Mais cette simplicité s’achète au prix d’inconvénients sérieux. Les qualités que doit posséder une locomotive sont : la puissance, la stabilité sans laquelle de graves accidents sont à craindre, l’adhérence indispensable pour vaincre la résistance du convoi et exercer un effort de traction considérable, la souplesse pour s’accommoder des inflexions de la ligne. Or, dans un engin à transmission purement mécanique, ces qualités sont difficilement compatibles, et si on parvient à développer une de ces qualités, c’est au détriment des autres les mouvements de lacet et de galop engendrés par les trépidations d’une marche rapide nuisent à la stabilité; le poids adhérent est limité par la souplesse nécessaire pour franchir les courbes; de même, la puissance, qui dépend du développement de la chaudière et, par suite, de la longueur de la locomotive, ne peut être augmentée sensiblement sans compromettre la souplesse.

Si on substitue la transmission électrique à la transmission mécanique, ces contradictions cessent la stabilité n’est plus mise en danger ni par le diamètre des roues qui est celui des roues de wagons ordinaires, ni par les mouvements perturbateurs des organes de transmission, qui sont des câbles souples et fixes au lieu de masses pesantes en continuelle oscillation; l’adhérence est complète, chaque essieu-porteur devenant essieu-moteur, sans inconvénient pour la souplesse; la puissance peut être considérablement développée, et, grâce au système des bogies, la plateforme de la locomotive peut recevoir un accroissement notable ; enfin la souplesse est parfaite, puisque la locomotive devient un wagon ordinaire, et un wagon du type le plus souple, un wagon à bogie. Mais la locomotive électrique possède un autre avantage encore sur la locomotive ordinaire elle réalise une économie d’environ 1/6 dans la dépense du charbon. Cette affirmation parait, a priori, invraisemblable puisqu’il faut perdre de l’énergie, et par conséquent du charbon, pour réaliser la double transformation du la force mécanique en force électrique, et de cette dernière en force mécanique par l’action sur les essieux. Il est facile pourtant de se rendre compte de l’économie réalisée par la nouvelle machine, économie qui a été vérifiée au cours des essais. Dans la locomotive ordinaire, puisqu’à chaque coup de piston correspond un tour de roue, l’effort de la locomotive est proportionnel au nombre de coups de piston, c’est-à-dire de tours de roue, qu’elle peut fournir en un temps donné. S’agit-il de faire un effort, de gravir une rampe, par exemple, le mécanicien possède une seule ressource augmenter l’admission de la vapeur dans le cylindre, mais cette admission exige une dépense supplémentaire de combustible. Il en est tout autrement avec la locomotive de M. Heilmann ; rien n’est plus facile que de modifier, comme on veut, la vitesse de la dynamo génératrice en augmentant le nombre de tours du moteur à vapeur, libre de toute relation avec les essieux : sur les rampes, on porte ce nombre de tours au maximum ; pendant les descentes on peut arrêter complètement la machine, et alors, non seulement on ne dépense rien, mais on évite les mouvements désordonnés des locomotives ordinaires dont on a fermé le robinet d’admission.

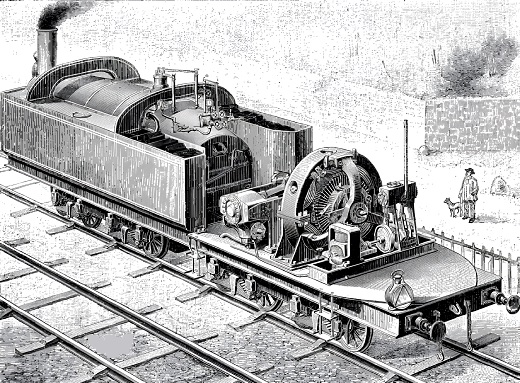

Il reste à donner quelques indications numériques sur la nouvelle locomotive dont nos dessins présentent deux vues d’ensemble la figure 1 montre la locomotive en fonctionnement ; la figure 2, la locomotive privée de son revêtement en tôle de façon à mettre en évidence les diverses parties.

Figure 2

Elle se compose d’un double véhicule dont chacun est monté sur un bogie à quatre essieux ; le premier véhicule, placé à l’arrière porte la chaudière et la machine à vapeur ; le second porte la dynamo-génératrice qui actionne les moteurs électriques installés sur les essieux.

La chaudière est du système Lenz; les tubes sont relativement courts, le foyer est suivi d’une chambre de combustion où se déposent les escarbilles. La longueur totale de la chaudière est de 7m90; les tubes ont 3 mètres de longueur. La surface de chauffe totale est de 145 mètres carrés.

La machine à vapeur dans laquelle est engendré le travail mécanique est une machine Compound. Sa puissance effective, dans l’appareil qui a servi aux expériences, est de 600 chevaux, elle peut s’élever à 800 chevaux ; le diamètre du petit cylindre est de 325 millimètres, celui du grand de 650. La course commune des pistons est de 30 centimètres. L’introduction de la vapeur est toujours la môme, ainsi qu’on l’a expliqué précédemment : celle du maximum de rendement par kilogramme de vapeur.

Cette machine à vapeur fait tourner un arbre parallèle à l’axe de la voie ferrée et qui est l’arbre de la dynamo-génératrice. L’arbre est actionné par les pistons des deux cylindres de la machine à vapeur : les pièces en mouvement oscillatoire ayant rigoureusement même poids et même course, toute vibration est supprimée.

La dynamo qui transforme en énergie électrique la puissance mécanique produite par la machine à vapeur est une dynamo à six pôles, à induit en anneau ; le diamètre de l’induit est de 1m24. Cette dynamo peut débiter normalement 1 025 ampères sous une force électromotrice de 400 volts. Son rendement est élevé elle doit rendre sous forme électrique environ 90 % de ce qu’elle reçoit sous forme mécanique.

C’est sur les essieux que s’opère la dernière transformation, celle qui reconstitue en travail mécanique l’énergie électrique. Cette dernière transformation se traduit par une puissante torsion de l’essieu sur lequel est placé le moteur, sous l’influence de cette torsion, l’essieu tend à rouler. Il est associé aux trois autres essieux dans un bogie ; chacun des essieux est moteur et indépendant. Les moteurs électriques montés sur les essieux présentent, vus du dehors, l’aspect d’une boite en acier coulé.

En avant de la grande dynamo on découvre une petite machine électrique accompagnée d’un petit moteur à vapeur ; c’est l’appareil qui fournit le courant d’excitation de la grande dynamo. Cette petite machine sert également à faire démarrer la machine à vapeur: pour cela, la petite dynamo envoie un courant dans la grande, qui, instantanément, devient un moteur qui met en marche la machine à vapeur.

C’est tout à fait à l’avant, sur la place laissée vide, que se tient le mécanicien, uniquement occupé de la voie et des leviers de manœuvre.

Le revêtement en tôle qui recouvre l’ensemble de la locomotive affecte, à l’avant une forme biseautée, visible sur la figure 1, qui diminue la résistance de l’air.

La « Fusée électrique » — c’est le nom donné par M. Heilmann à sa locomotive a été essayée pour le première fois, au Havre, le 21 août dernier (1894). Depuis, il a été procédé à une longue série d’expériences qui ont montré que la puissance maxima développée par la machine à vapeur étant de 800 chevaux, la locomotive passait sans difficultés dans les courbes de 80 mètres de rayon et pouvait remorquer, en palier, un train de 450 tonnes. Au mois de mai dernier eurent lieu de nouvelles expériences sur la ligne de Paris à Mantes la machine a remorqué ou des trains ordinaires du service, ou des trains d’expériences; à certains instants, la vitesse de 109 kilomètres à l’heure a été atteinte. C’est à la suite de ces essais, que Mr. Heilmann a été invité à faire construire deux locomotives beaucoup plus puissantes que le première, qui sont destinées à remorquer les express lourds à très grande vitesse sur le ligne du Havre et qui seront mises en service dans le courant de l’année prochaine.

La traction électrique, en effet, a encore de longues années devant elle avant de s’imposer dans le monde des chemins de fer et de détrôner l’incontestable locomotive à vapeur. Les ingénieurs des chemins de fer pensent, à l’époque, que l’électricité n’est tout juste bonne que pour faire tinter les sonneries des gares et des passages à niveau… La vapeur, seule, est sérieuse.

Ce n’est guère que vers 1920 que la cause de la traction électrique est entendue en Europe, et il lui faudra encore 50 années pour éliminer définitivement la traction vapeur.

Les machines à vapeur sont ensuite progressivement puis totalement remplacées par les machines diesel et électriques. La dernière locomotive à vapeur est construite en France en 1953.

En 1974-1975, la dernière locomotive à vapeur circule sur le réseau SNCF, alors que la traction électrique a commencé dès le début du siècle, mettant pratiquement 70 années à « tuer la vapeur ».

Le 29 mars 1974, la locomotive 141 R 420 assure le dernier convoi de marchandises en France entre la gare de Béning (57) et celle de Sarreguemines (57). Le 20 novembre 1975, la locomotive 140 C 38 assure l’acheminement d’une autre machine depuis Gray (70) jusqu’à Chalindrey (52). C’est officiellement la toute dernière fois en France qu’une locomotive à vapeur roula pour la SNCF. Aujourd’hui, les locomotives à vapeur roulent toujours, dans le cadre de trains touristiques.

Conducteur et mécanicien – photo : http://memoiresduncheminotduperche.unblog.fr/