Les Sabotiers de la Lozère

S’il est quasi impossible de dater son apparition dans nos campagnes, le sabot, réalisé d’un seul tenant en creusant un morceau de bois, hêtre ou noyer, est probablement apparu vers le XVe siècle. Pendant fort longtemps, le sabot fut la chaussure rurale par excellence, efficace contre le froid, la neige, la pluie et même les maladies. L’activité de sabotier est familiale, chaque membre effectuant une tâche précise, aussi les premiers sabotiers vivaient-ils en famille au cœur de la forêt, au plus près de la matière première, le bois.

Il est une région de France où le métier de sabotier a été autrefois une activité importante : le Gévaudan actuel Lozère.

Il n’est plus de bête du Gévaudan ; il n’est même plus de Gévaudan ! Voilà cent dix ans que le nom de Gévaudan est aboli, officiellement au moins, et près d’un siècle et demi a coulé depuis que cet antique pays fut terrorisé par l’apparition, chantée en vers et en prose d’un animal féroce, de la taille,au dire des bergers et des paysans, « d’un petit veau ou d’un fort loup ».

Sis dans le bas Languedoc, entre l’Auvergne, le Rouergue, le Vivarais et le Velay, sillonné par les Cévennes, les monts de la Margeride et d’Aubrac, le Gévaudan a donné naissance au département de la Lozère qui se dépeuple tous les jours (en 1902) et ne compte plus, d’après le dernier recensement, que 132 151 âmes sur une superficie de plus d’un demi-million d’hectares.

Trente mille hectares en bois, c’est tout ce qui reste, à l’heure présente, des deux cent cinquante mille hectares de sylves à la tin du dix-septième siècle, alors que le Gévaudan nourrissait cent soixante ou cent soixante dix mille habitants.

Mais à mesure que s’opère la déforestation, se fait le reboisement. Et longtemps encore, la forêt offrira, à ceux qui l’exploitent et qui en vivent, de suffisantes ressources. Parmi ceux qui vivent de la forêt, en cette contrée si âpre et où la nature est si sévère, sauf dans les gorges profondes du Tarn et du Lot, il faut citer les sabotiers qui utilisent principalement le pin, le bouleau, le hêtre, etc…

Où travaillent les sabotiers de la Lozère ? En pleine forêt ? Non ; le rigoureux climat des causses ne le permettrait pas. C’est dans les ateliers des villes, à Mende, à Marvejols, à Florac, à Langogne, — ou chez eux, qu’ils façonnent le bois en chaussures d’hiver, voire d’été.

Le nombre d’ouvriers qu’occupe l’industrie du sabotage dans le département? Il est assez malaisé de l’estimer. Ici, toute statistique est vaine, et l’Office du travail lui-mème, où sont concentrés, de la manière la plus méthodique et la plus sûre, tous les renseignements démographiques, ne saurait nous documenter qu’asse, imprécisément.

Il y a vingt-ou vingt-cinq années, une intéressante brochure, dûs à M. Grosjean, alors inspecteur des forêts, fixait à dix-sept cents environ, le nombre des « Lozérots » employés au sabotage. Les archives départementales sont muettes sur l’importance ancienne de cette industrie dans la montagneuse région qui s’étend des hautes Cévennes à la Margeride et à l’Aubrac. Il semble bien, pourtant, qu’elle ait été plus considérable aux siècles révolus qu’aujourd’hui, en raison de l’absence quasi complète des voies de communication. Il parait bien aussi que, en dépit des conditions climatériques qui imposent à la population l’usage des sabots, la fabrication est, d’année en année, moins active. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de procéder à un dénombrement présentant les caractères de l’absolue certitude. Ainsi que le fait observer M. Grosjean, les statistiques agricoles ne fournissent aucun renseignement, et la loi des patentes ne peut concerner que les chefs d’ateliers de quelque importance commerciale ; la grande majorité des spécialistes de la profession est constituée, d’un côté par les sabotiers qui travaillent isolément dans les villages ; de l’autre par les paysans qui façonnent le bois en sabots pour l’unique besoin de leur famille et de leurs voisins.

Le nombre des maîtres et ouvriers sabotiers s’élevait, il y a quatre lustres (un lustre égale cinq ans), à trois cents environ pour l’arrondissement de Mende ; à peine davantage pour l’arrondissement de Marvejols, et à quatre-vingt-dix à peu près pour celui de Florac.

En dehors de ces sept cents ouvriers de profession, on comptait un bon millier de paysans qui, durant leurs moments de loisir, pendant les âpres et longs hivers, façonnaient, taillaient et creusaient, soit le pin d’Auvergne, soit le bouleau, soit le hêtre. Sans doute les sabots sortis de leurs mains étaient assez mal finis pour la vente et l’exportation dans les départements contigus à la Lozère l’Ardèche et le Gard, surtout; mais, pour la solidité, ils ne le cédaient et ne le cèdent encore en rien aux usures des professionnels.

Les ateliers des villes et des bourgs ont, cela est certain, diminué dans de notables proportions. Le chef-lieu même de la Lozère, l’ancienne capitale du Gévaudan — après Javoulx ou Javols bien déchue de son ancienne splendeur, village d’un millier d’âmes aujourd’hui — la ville de Mende ne renferme plus que cinq ou six ateliers de sabotiers. Et peut-être l’évaluation à treize cents, du nombre de Lozérots sabotiers, est-elle encore au-dessus de la réalité.

Une famille de sabotier

Avant d’examiner les procédés de fabrication en usage chez les artisans, il convient de dire un mot des essences employées.

C’est le pin d’Auvergne, très répandu sur tous les points de la Lozère, dont le développement est rapide, qui de tout temps a fourni le plus de produits à l’industrie du sabotage. L’habitant de la montagne le creusait grossièrement en chaussures d’hiver et d’été, en sabots qu’il garnissait de paille ou de foin en dedans. Et dès longtemps aussi, ce produit naturel du sol, façonné avec un peu plus de soin et réduit au moindre poids, a pu être l’objet de transports par les bêtes de somme, et dans les sentiers les plus escarpés, vers la vallée du Rhône et les plaines du Midi, d’où les muletiers ne revenaient pas à vide, d’où ils rapportaient, entre autres denrées, du vin, de l’huile et du sel.

Les plus beaux pins d’Auvergne se rencontrent dans le granit et le schiste, à une altitude de sept cents à quatorze cents mètres. C’est à l’altitude de mille mètres que le pin sylvestre acquiert les plus fortes dimensions.

L’essence est utilisable pour le sabotage vers l’âge de cinquante ans et quand elle a atteint une circonférence de soixante à soixante-dix centimètres, à un mètre du sol. L’arbre, une fois abattu, est débité à la scie, en rondeaux ou rondelles de longueurs différentes suivant le type des sabots à façonner, soit trente-cinq centimètres au maximum, et le billon est divisé selon l’axe, pour former la paire de sabots. Les sabots d’homme se prennent au pied de l’arbre, ceux de femme vers le milieu, ceux des enfants vers la cime.

D’un arbre ordinaire on peut retirer une dizaine de paires de sabots — des sabots communs, le pin sylvestre n’étant jamais admis pour la chaussure de luxe. Très légers et doux, ils protègent admirablement le pied contre l’humidité, leur tissu étant gorgé de résine. Le bois sèche facilement, mais on en gaspille beaucoup à la fabrication, cette essence offrant peu d’aptitude à la fente.

C’est, immédiatement après le pin d’Auvergne, le bouleau qui est le plus ordinairement utilisé pour le sabotage, bien que la chaussure de bouleau soit très froide en hiver. Cette essence ne se rencontre, en Lozère, que dans les sols granitiques et schisteux, à la même altitude que le pin; on signale pourtant quelques bouleaux au pied de certains escarpements de calcaire dolomitique, près de Mende. L’arbre devient utilisable pour le sabotage vers l’âge de soixante ans, quand sa circonférence a atteint cinquante ou cinquante-cinq centimètres. Un bouleau de grosseur moyenne — quatre-vingt centimètres — peut fournir vingt paires de sabots, qui sont les sabots de luxe des causses et des régions les plus montagneuses de la Lozère.

L’aune, au bois tendre, se trouve indifféremment dans le calcaire, le granit et le schiste. On recherche les sujets à tige droite et régulière, ceux qui n’ont jamais été soumis aux périodiques opérations de l’élagage et dont la grosseur atteint soixante-dix centimètres, ce qui se produit vers l’âge de trente ans. Un arbre, dans ces conditions, donne quelque dix paires de sabots, extrêmement légers et qui tiennent le pied assez chaud; pourtant on les porte plutôt pendant l’été que durant l’hiver.

Le sabot de hêtre, lui, a le grave défaut d’être froid; aussi les fabricants de la Lozère l’exportent-ils dans le Gard et le Midi. Les forêts traitées en taillis ne fournissent aucun aliment au sabotage, de sorte que, malgré les étendues considérables (près de quinze mille hectares) peuplées en hêtre, les forêts du département n’offrent que des ressources assez limitées à cette industrie particulière. C’est sans doute la rareté de la futaie de cette essence qui a déterminé un emploi relativement restreint du hêtre pour le sabotage. Les sabots de hêtres proviennent presque exclusivement du massif forestier de l’Aigoual; la petite ville de Meyrueis est le centre principal de fabrication.

Mais voici, par excellence, la chaussure de luxe : le sabot de noyer, si recherché, bien qu’il soit lourd et qu’on lui reproche de ne pas tenir les pieds chauds, quand il le faudrait, c’est-à-dire pendant la mauvaise saison. Mais il a le grand avantage d’être résistant et de durer deux fois plus que les sabots confectionnés avec d’autres essences.

Le noyer se rencontre dans les terrains calcaires et schisteux; il acquiert, dans les sols profonds, des dimensions considérables et il n’est pas rare de trouver des sujets de 4 mètres de tour, dont la valeur peut s’élever jusqu’à 300 et 400 francs le pied. Sa végétation est très lente ; le noyer peut atteindre trois cents ans, les dépasser même, mais il commence à dépérir quand il a vécu deux siècles. On dit en Lozère : « Lou nouzio reste cent ans noureizolo, cent ans nouzio et cent ans chabasso », ce que l’on traduit en vulgaire français : « le noyer reste petit pendant cent ans, grand et sain pendant cent autres années, et creux, dépérissant pendant les cent années suivantes. »

Jadis le noyer abondait dans le département, mais il a fort diminué depuis un demi-siècle. On l’exploite, en effet, à la fois pour le sabotage et pour l’ébénisterie. Sa tige, et même les plus grosses branches, sont exportées vers Millau, Nîmes, etc., pour la fabrication des meubles ; les parties non utilisées de cette manière sont employées au sabotage. D’autre part, les propriétaires se soucient peu de planter des noyers, et parce que le revenu s’en fait trop longtemps attendre, et parce que l’ombrage est préjudiciable aux récoltes.

Outre ces essences principales qu’ on a nommées par ordre d’abondance, il faut signaler le saule blanc utilisé dans la région de Meyrueis et qui a beaucoup de rapports avec le bois d’aune; — l’érable, le frêne, le cerisier, le mûrier et le micocoulier, presque exclusivement employés à Langogne pour les sabots de grand luxe; enfin, l’orme à larges feuilles et à petites feuilles.

Les arbres vendues sur pied, à prix débattu —ou au poids, au quintal du pays, dont la valeur est de cinquante kilogrammes seulement — quelles transformations va subir la matière première; comment la travaillera-t-on; au moyen de quels outils; quelles formes affecteront les sabots et quels en seront les prix ? Autant de questions intéressantes que nous ont bienveillamment aidé à résoudre M. Vallet, l’aimable inspecteur primaire de Mende, et quelques-uns de ses modestes, mais si dévoués collaborateurs, les instituteurs.

Depuis longtemps répandues à. l’étranger, notamment en Bavière, et dans certains coins de la France, les machines à fabriquer les sabots sont inconnues dans la Lozère. Tout le travail, dans ce département, se fait à bras d’homme — qu’il s’agisse des ateliers de la ville qui occupent un nombre plus ou moins considérable d’ouvriers, ou que le travail s’effectue isolément, chez les paysans eux-mêmes. Il est des villages, comme Rieutort, dans le canton de Saint-Amans-la-Lozère, où presque tous les hommes savent faire les sabots.

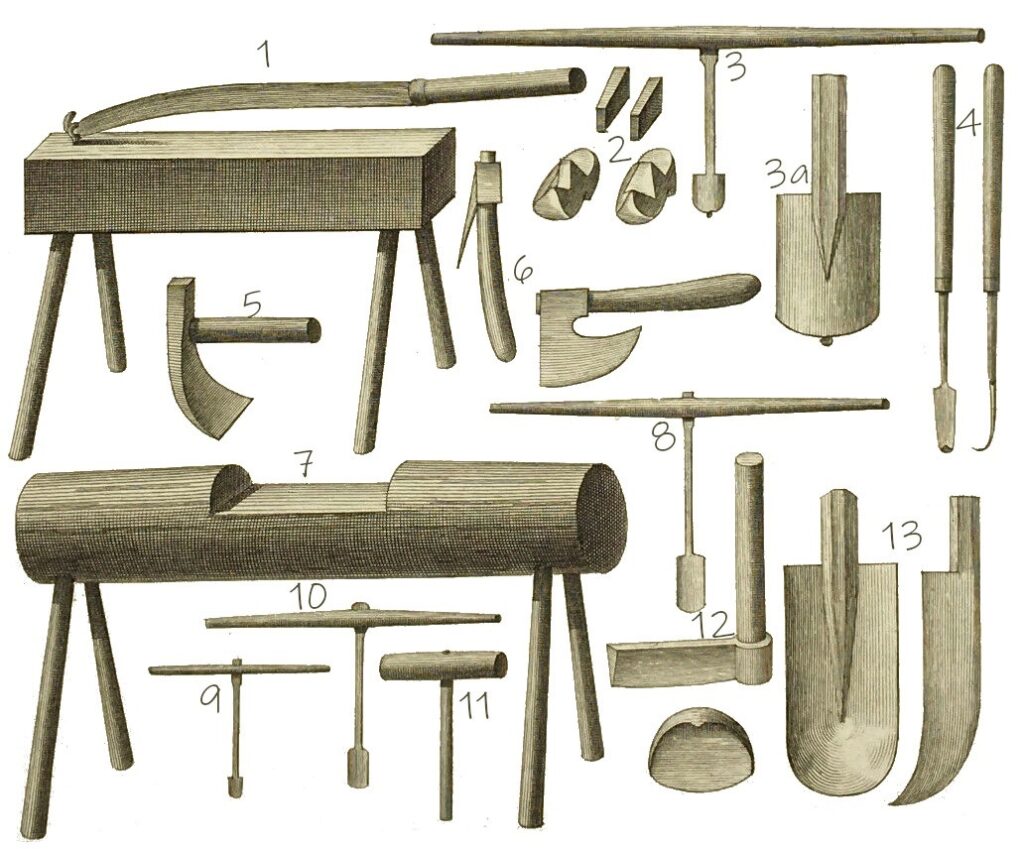

Nombreux sont les outils du sabotier: la hache (apio ou hapio), une hache à manche court qui se manie avec une main; l’herminette (l’aïsséto); la scie (resso ou toradouïro); le ciseau (lou cisel); le maillet (la masso); la cuillère (loucoupio) — les sabotiers ont des coupios de différentes dimensions; — la tarière on virolette (la tarabélo); le butoir (lou buto-avon); la rouane (la goubio)— le sabotier a des goubios de trois dimensions au moins ; — plusieurs couteaux (lous chapusadous) faits avec de vieilles limes hors d’usage; deux paroirs ou planes (paradous): un paradou très fort, pour dégrossir; l’autre plus mince, à lame plus étroite, qui sert à raffiner.

Outils sabotier traditionnel : 1 Paroir sur son banc – 2 Ébauche et cales – 3 et 3a Tarière – 4 Rouannes – 5 Herminette (Essette) – 6 Doloire – 7 Banc pour creuser – 8-9-10 cuillères de différentes tailles – 11 maillet appelé renard – 12 Coutre – 13 Agrandissement de la cuillère

Le sabotier, pour exécuter des dessins sur les sabots de luxe, se sert d’un compas, de la reinette (reinotto), et de la goujé.

Tout artisan possède en outre un racloir en acier, nécessaire au polissage; un marteau, des tenailles, de petites pointes, pour fixer les garnitures. Dans tout atelier il y a au moins trois bancs : d’abord, la soucho, sorte de souche, de tronc, de forme cylindre, mesurant cinquante centimètres de hauteur sur quarante de diamètre; c’est sur la soucho que le sabotier dégrossit les sabots avec la hache. Puis un banc, ou taillo, sur lequel on procède au curage. Enfin un troisième banc sur lequel on « pare » les sabots à l’aide du paradou. Tous les outils, à l’exception de la hache et du paroir, se peuvent loger dans un porte-outils agencé pour que l’ouvrier puisse aisément le prendre sur son dos quand il change de lieu de travail.

Une collection complète d’outils, bancs compris, ne coûte guère que soixante on soixante-dix francs.

Les diverses opérations dans la fabrication des sabots sont: le sciage ; le cartonnage (fente des rondeaux ou rondelles) ; l’ébauchage avec la hache et le paradou; le curage à l’aide du ciseau à gouge, du maillet, des tarières ou coupios, de la curette à long manche ou goubio, d’un ciseau en forme d’anneau avec manche recourbé (buto-avon) qu’on pousse (buto) en avant (avon); le raffinage avec le petit paroir ; le polissage au racloir. On passe enfin le sabot au couteau, on le garnit, on le peint et, quand il y a lieu, on l’orne de dessins, rosaces, hachures. Certains artisans sont renommés dans le pays pour leur goût et leur habileté à orner le sabot, à le « maquiller », à le rendre plaisant à l’œil. On cite, notamment, parmi les spécialistes du « maquillage » un sabotier de Mende qui occupe plusieurs ouvriers. Le jour de la foire qui se tient dans le chef lien de la Lozère. le 20 septembre, les coquettes paysannes des environs viennent s’approvisionner de sabots maquillés qui exciteront la convoitise des amies… et des ennemies.

Et cette foire du 20 septembre constitue une véritable expositions de sabots, où l’on en rencontre de tous modèles, de toutes formes, de toutes tailles : sabots, dits ordinaires, se terminant en pointe ; sabots ordinaires de Chateauneuf-de-Randon (où mourut Duguesclin) et de Langogne qui, au lieu de finir en pointe, sont « camards » — la plupart de ces chaussures sont pourtant expédiées dans le Gard; — sabots, dits al souquets.

C’est un type singulier que le sabot al souquet, et sur lequel nous appellerons l’attention. Il diffère de la bamboche en ce qu’il a deux talons. La neige étant souvent glacée à la surface du sol, dans les cantons où le climat est très âpre en raison de leur altitude élevée, comme ceux de Langogne, Châteauneuf, Grandrieu, etc., il y a intérêt à avoir une chaussure ferrée à glace ou portant sur le sol par la moindre surface possible ; le poids de l’homme fait alors enfoncer, et la glissade devient impossible, ou du moins très rare. De là l’usage des sabots dont le talon est pointu et dont le devant est porté sur une lame étroite, disposée dans le sens perpendiculaire à la direction d’une lame de patin.

Il existe pour chaque forme quatre tailles distinctes sabots pour hommes, sabots pour femmes, sabots pour adolescents et sabots pour enfants.

Grands, moyens ou petits ; à bout pointu, carré ou rond ; de forme ordinaire ou al souquet, tous les sabots se portent ferrés à la sole, dans les villes comme dans les campagnes. Le ferrage s’effectue à part et coûte, selon son importance, de 30 à 60 centimes par paire. Toutefois, il y a quelque trente ans encore, il existait un type de sabot non ferré. C’était lou sabatou ; le talon en était très bas et il n’avait presque pas de dessus. Il laissait voir ainsi le pied chaussé du bas blanc. Le sabatou était porté par les femmes, le dimanche et les jours de fêtes seulement. On s’abstenait de le ferrer pour ne pas faire de bruit à l’église. Et soigneusement, économiquement on quittait, au retour de la messe, cette chaussure de luxe, dont la garniture était bordée de rouge vif.

Lou sabatou est inutile, aujourd’hui, Lozérotes et Lozérots ne portant plus de sabots le dimanche. Mais la grande majorité des habitants da pays n’ont point renoncé et ne renonceront pas de sitôt à une chaussure si avantageuse, dont chaque personne n’use pas plus de deux ou trois paires par an, et dont le bon marché est incontestable. Les sabots de pin ne valent guère, en effet, pris en gros ou en détail que soixante centimes la paire. Pour 1 fr. 50 on a une excellente paire de sabots en bouleau, tout garnis. Et c’est le prix de la chaussure d’homme ; les sabots de femmes se paient 0 fr. 20 en moins ; ceux des enfants valent 1 franc garnis et 0 fr. 60 non garnis. Pour les sabots en noyer, on les achète, bruts, un franc en moyenne; de i fr. 50 à 2 francs garnis.

On a dit que la fabrication des sabots se partage entre les sabotiers des villes, ayant ateliers où l’on travaille 250 jours environ par an, et les paysans, les amateurs. Ces derniers ne font guère, quotidiennement, que quatre paires de sabots pendant six mois de l’année, six mois de vingt-cinq jours ; un peu plus, un peu moins suivant les régions. Le reste du temps, ils l’emploient aux travaux de la terre. La moitié de la production est consommée localement; l’autre est exportée, dirigée notamment dans les villes d’Alais (Alès), Nîmes, le Vigan, les Vans, Saint-Ambroix, Valleraugue, qui appartiennent aux départements limitrophes.

Mais, ainsi qu’on le constatait dès le début, la fabrication diminue, l’industrie du sabotage périclite. La fastueuse galoche de cuir, cette citadine, a porté le coup de la mort au sabot de bois, ce paysan.

Au 19ème siècle, avec l’arrivée de nouvelles technologies, notamment le cuir ou la toile, le sabot perd progressivement en popularité. On lui préfère des chaussures plus confortables.

Et les machines à sabots proprement dites interviennent.

La tailleuse façonne l’extérieur du sabot, tandis que la creuseuse vide l’intérieur

Sources : article paru en 1902 dans la revue : « Le Magasin Pittoresque » – gallica.bnf.fr/