Le picodon de ma mère

La France est un grand pays de fromages. L’Auvergne est un grand plateau de fromages. La Savoie mijote Beaufort et Reblochon et L’Esccoulin pour moi enfante le picodon… Tout commence par la vision lointaine d’une déesse officiant dans son temple mythique jouxtant la cuisine que l’on nommait « desserte ».

Cette déesse, c’était ma Mère !

En ce lieu sacré pour elle, figuraient sur des rayons encastrés dans l’épaisse muraille, des récipients oblongs en terre cuite appelés « biches », jouant des coudes avec couloirs à lait en fer-blanc, faisseliers en poterie, faisselles, louches, cuillères en bois, etc. La table tout à côté, impassible, attend les ingrédients de la future et rituelle alchimie.

Dans une bergerie-étable bêlaient de frénétiques diablesses, l’œil pernicieux, mamelles gonflées et barbiche agressive.

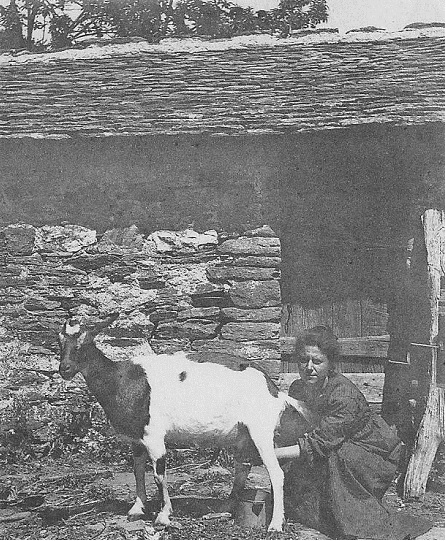

Ma Mère, armée d’une « seille » entrait dans l’arène. Elle s’accroupissait alors furtivement près des pattes arrières et d’un geste volontaire, écartait celles-ci Elle empoignait deux tétines et dans le bruissement métallique du fer-blanc recevant la première giclée de lait cru, naissait le picodon.

Nous étions au printemps. Les chevreaux, d’une belle fricassée, avaient marqué leur passage parmi nous et leur maman héritait alors d’une source de lait qui n’attendait que l’exploitation.

Dans nos pays retranchés au pied des montagnes, les approvisionnements en denrées pour passer l’hiver restaient le seul souci numéro un. Donc, le soleil, par la grâce de son Créateur, mûrissait les blés qui donnaient le pain ; le cochon raffinait sa viande pour tous les jours ; le lapin préparait le civet du dimanche ; la poule gloussait sur un joli œuf de sa fabrication et, elle même se distinguait plus tard en un succulent bouillon.

Alors, restait à sanctifier ces frugales agapes par l’indispensable fromage. Le rythme des saisons offrait le sien, suivant le cycle immuable d’une traditionnelle préparation.

C’était d’abord la tomme fraîche du printemps qui réservait à des estomacs déjà éprouvés le célèbre « foujou ». Parfois plus tard, au coeur de l’été pour assurer une jonction, un peu de tomme de vache faisait la soudure.

Mais, dès maintenant, pour l’hiver encore lointain, et pourtant si proche, il fallait prévoir.

Les traites printanières subies par nos capricieuses chèvres, si habiles à sacrifier la tête d’un arbuste bourgeonnant, allaient concocter ce dessert hivernal.

Dès le retour à la bergerie, on devait filtrer le lait au travers du couloir dont ledit filtre n’était autre qu’un morceau de tissus pas encore trop usagé… pour retenir au passage quelques poils parmi d’autres particules plus ou moins désirables, et éliminer le tout. Puis, la magique présure dosée savamment engourdissait le lait qui au bout de 8 ou 10 heures prenait consistance.

Il fallait alors le répartir en faisselles, le mettre égoutter sur le faisselier pour un séparer le petit lait qui allait ensuite rejoindre le brouet du cochon rendant celui-ci ô combien plus délicieux.

Deux jours plus tard environ, on pouvait démouler une belle tomme fraîche et la déguster de suite sur une crise de gourmandise, soit sucrée, soit salée, au goût de tout un chacun, selon sa préférence ou sa fantaisie. Le « foujou » partant de là, bifurquait vers une soupière où, pendant presque une quinzaine, il travaillait sa forme grâce à des dopages dont les secrets sans être d’état, n’en n’étaient pas, loin s’en faut, moins importants…

Puis, bien sûr, comme il y avait toujours un peu d’excédent de production en tommes fraîches au plus fort de la saison, on en vendait en même temps que d’autres produits de basse-cour.

Mais, dès à présent, le prélèvement pour l’hiver commençait. Ma Mère alors faisait une sélection.

Dans le garde-manger à étagères garnies de paille que nous appelions « panière », (une autre désignation de dernière minute m’a été suggérée : pour certain, c’était la « chabrière »), suspendu par un système de poulies sous l’auvent du balcon, cette précieuses sélection, salée à point, était exposée à tous vents pour un séchage le plus rapide possible. Les moisissures, pour l’instant, n’étaient pas de mise.

L’air était pur, la tomme tournée et retournée durcissait tout en diminuant de volume. Je ne me souviens plus très exactement du temps nécessaire qui devait forcément varier avec les caprices météorologiques.

La belle forme blanche et ronde du début se ratatinait et prenait la consistance d’un caillou à la couleur croûte de pain. Taster un savoureux morceau de ce concentré était permis selon l’état de votre dentition.

Mais ce n’était pas à consommer de suite ; c’était la réserve hivernale qui se constituait.

On obtenait ainsi de solides palets qui allaient prendre leur quartier d’été au fond d’une « boge » (sac de jute très utilisé pour le blé, les engrais, les pommes de terre etc.) et à l’abri des rongeurs que les chats, en fonction de gardiennage, tenaient à bonne distance, attendaient au grenier leur prochaine entrée en scène.

Bien vite, le cycle immuable des saisons nous ramène au 15 octobre. Les chèvres sont asséchées, les tommes sèches sont plus que sèches ; le besoin de fromage est toujours autant d’actualité.

Maintenant, les vignes sont vendangées et leur vin nouveau saluera le nouveau fromage.

Les feuilles rougeoyantes des ceps feront une douillette literie à nos tommes raidies dans l’attente d’une subtile métamorphose (notons en passant que les feuilles de vigne n’étant pas éternelles, les feuilles de choux remplaceront dignement celles-ci en décembre ; la saveur sera différente, mais le charme sera le même).

Dans son imposant fait-tout en terre, ma Mère ajuste cinq ou six « plans ». « Le plan c’est ça » vous dirait-elle ! : on met au fond une première couche de feuilles de vigne, puis bien égalisés et pas trop serrés, bien à plat, des palets qu’il faut bien brosser avant, les laver et les égoutter… » On fera ainsi cinq ou six plan, comme voudra la marmite et le dernier recevra une couverture des plus belles feuilles.

Maintenant, dans la force de ses secrets, la nature agira aussi bien que pour une cuvée de bon vin qui, elle beaucoup moins discrète, faisait des bulles dans l’appentis voisin.

Durant deux semaines, une fois tous les deux jours, il faudra tout ressortir sur la grande table. Nos bébés ont besoin d’une nouvelle couche.

Ils devront être débarbouillés, cajolés… recouchés, aspergés d’un peu de lait. Mais ils n’ont pas perdu de temps, leur personnalité s’affirme, ils gonflent d’aisance et peuvent déjà prétendre au baptême avec le prénom de vrai fromage.

Un arôme indéfinissable se manifeste : mélange d’arrières frondaisons et de jeunes pouces de pâquerettes.

Alors, consciente d’une rotation qui ne cessera qu’en avril, ma Mère prépare la seconde « passée », et ainsi de huitaine en huitaine.

Comme une nichée de poussins, la deuxième quinzaine voit éclore notre fabuleux vrai picodon dont l’odeur aussi tenace que celle des quatre saisons réunies s’égare bien au-delà du maternel nid de feuilles.

Il a à ce moment-là un cœur tendre et moelleux, il est souple, fort et musclé. A découvert, il attire, il repousse, il passionne. L’avènement du picodon est toujours un événement. Pendant plus d’une saison, il poussera une digestion quelquefois un peu lourde vers le paisible coin du feu.

Il vivra comme compagnon à dix heures, à midi, à quatre heures, et à la veillée. Les « Opinel » trancheront sans bavure dans sa rondeur, et un « canon » calera la charge au tréfonds de nos entrailles.

A l’époque, j’étais gamin. Nos gibecières d’écoliers que ne gonflait pas comme de nos jours tout l’arsenal scolaire en mal de disparition dans une classe déserte, avaient de ce fait une place réservée au picodon. A l’instar du berger, l’heure du picodon revenait, inexorable, à dix heures, à midi, chez soi ou en classe, selon l’éloignement et pourquoi pas à quatre heures.

Sans nous en rendre compte, et à force d’habitude, l’odeur tenace ne parvenant pas à nos narines insensibilisées, s’imprégnait partout. Cet auguste parfum ne nous quittait plus, gravé dans notre haleine.

Quand l’épicier de Beaufort, Monsieur Lapeine, réputé pour avoir « de tout » et vénéré comme la Providence, passait en tournée, il se munissait d’un délicieux fromage pour les approches des fêtes et se proposait d’en échanger contre quelques picodons. Cette manne subtile venue de loin avec son mystère était pour nous une suprême gourmandise.

Ma mère alors préparait sa résistance. Le diable se faufilait dans notre palais de gamin et pourquoi pas dans le sien… activant la salivation.

Ce « Dieu Fromage », issu d’une légende au goût de riches repas bourgeois, balayait l’odeur du pauvre picodon. Mais, pour un user plus souvent, le difficile problème du pouvoir d’achat, dans nos contrées modestes, ne trouvait pas de solution. A la fin, de guerre lasse, renvoyant donc les scrupules au diable, et sous l’œil complice de l’épicier Lapeine, une belle tranche de … Roquefort prenait place dans le panier à commissions, choyés parmi quelques sacs de pâtes ou paquets de morue salée.

Je garde toujours au fond de mes entrailles, avec une antenne au cerveau et aux papilles, la saveur enfantine de ce délicieux Roquefort.

Je suis heureux d’assister de nos jours à la remontée en puissance du picodon, mais jamais je ne retrouverai le vrai, le meilleur, le plus humble.

Picodon, tu as su profiter avant de t’épanouir aussi bien des plantes que du vent tourbillonnant, de la lune et du soleil sur ton terroir et tu partageais si bien l’intimité de tes créatrices !

Tu propageais une « aura » de richesses à jamais perdues, sauf dans les fidèles mémoires du temps passé.

Picodon, tu renais en laiteries. On malaxe toutes les chèvres qui ne se connaissent plus. Nos grands-mères avaient des remèdes autres que ceux d’aujourd’hui pour te faire bien « charpenté », mais réjouis-toi, tu iras dans la lune (et tu y es allé!). Et avant de comparer ta rondeur à la sienne, ne pue pas trop pour empester la cabine aseptisée.

Picodon de mon enfance, tu m’as bâti, toi avec ma Mère, et je suis fier de votre réussite à tous les deux, sous la houlette de mon Père pleurant un arbuste qu’une chèvre avait décapité.

Ce temps de Noël ravive senteurs et saveurs avec toujours en toile de fond, les scènes de mon enfance qu’un miroir émergeant des brumes, m’offre comme un présent à chaque retour au temps ancestral.

Gaston EMERY

Texte extrait « des contes du Maillet » publié dans » la Gazette de la Gervanne », journal local aujourd’hui disparu.