Sommaire

ToggleLe déclin de la filature et du moulinage

Au début des années 1870, la Fabrique lyonnaise de soieries fait travailler dans le Sud-est de la France six cent quarante-deux filatures, soit plus de vingt mille bassines, (bassine: récipient métallique contenant de l’eau chaude dans lequel baignent les cocons afin de qu’ils puissent se dévider). et huit cents moulinages de soie, soit trois cent quarante mille tavelles. La crise séricicole entraîne la disparition des filatures : au milieu des années 1880, elles ne sont plus que trois cent quatre-vingt-cinq en France alors que le moulinage maintient et renforce ses positions.

Pendant les années 1850, les filateurs du Bas-Dauphiné font des efforts de modernisation et d’amélioration de leurs installations, dans l’espoir de conserver de l’activité et la faveur des marchands de soie lyonnais. Henriette Breygnat qui exploite à Vinay une filature depuis les années 1820, fait installer une chaudière et une machine à vapeur pour chauffer ses quarante-deux bassines et donner du mouvement à ses dévidoirs. Auguste de Bézieux, à Cognin, transforme lui aussi sa filature en 1854 : il dispose désormais d’une chaudière pour ses cinquante-deux bassines. En Isère, en 1860, on dénombre soixante-neuf filatures et moulinages employant environ trois mille deux cents ouvriers, sur mille cent vingt-deux bassines et trente-neuf mille sept cents broches. Avec la crise, les positions du Bas-Dauphiné se trouvent marginalisées, loin derrière le groupe industriel de la Drôme. La disparition de la filature et du moulinage en Bas-Dauphiné tient en partie à la faiblesse intrinsèque de leur organisation industrielle. En 1843, un moulinage isérois rassemble en moyenne vingt-cinq ouvriers contre trente-six dans la Drôme. Un seul moulinage dépasse alors les cinquante ouvriers derrière ses murs contre vingt-sept dans le département voisin.

En 1870, il ne reste plus que onze filateurs de cocons en Isère, dont Cuchet à Chatte , Vignal à Saint-Antoine , Desgrand à Saint-Jean-de-Bournay pour ne citer que les plus importants, contre une quarantaine un quart de siècle auparavant, et vingt-cinq moulinages. Ne survivent que les filatures étroitement soutenues par un marchand de soie : Cuchet par Feroldi , Vignal par Arlès-Dufour, Belin par Desgeorges… Dès l’année suivante, Joseph Gleyzal , moulinier en soie à Auberives-en-Royans, doit cesser son activité. Les mauvaises récoltes successives ainsi que la calamités climatiques, comme le gel, en 1876, ont raison de Jules Peyronnier, un marchand de graines de vers à soie de la Sône . Les gelées tardives de l’année 1876 anéantissent les récoltes de cocons. Jean-Louis-Jules Hébrard et son associée, la veuve Pinet, des mouliniers possédant des fabriques à Cognin et à Têche-et-Beaulieu, réduits au chômage, déposent leur bilan, avec un passif de 120.000 francs contre un actif de 25.000 francs environ. À la fin de la décennie, il n’y a plus que huit filatures en Isère, dont deux intégrées à un moulinage, avec une moyenne de quarante bassines par établissement. Les départements du Midi et de la Vallée du Rhône ont réussi à mieux préserver leurs positions. En 1878, on dénombre cent soixante-deux filatures dans le Gard (cinquante-deux bassines par filature), cent quarante et une dans la Drôme (vingt et une), soixante-dix-huit en Ardèche (quarante).

À partir des années 1860, les filatures françaises, et en particulier celles de l’Isère, souffrent de la forte concurrence que leur livrent les établissements italiens, à la productivité supérieure, avec une meilleure main d’œuvre et une soie de meilleure qualité. Selon Albert Rondot, la rentabilité des filatures françaises est médiocre.

Dans les années 1870, une filature dégage un taux de profit annuel de 5% environ. Ce faible rapport encourage les propriétaires de filatures à les fermer. La crise séricicole porte donc un coup fatal à l’industrialisation de l’arrondissement de Saint-Marcellin , jadis spécialisé dans la filature et le moulinage. De toute manière, les salaires dérisoires versés par les filateurs à leurs jeunes ouvrières, les détournent d’eux au profit du tissage de la soie. Au milieu du XIXe siècle, une fileuse gagne environ 25 francs par mois, voire moins pour les plus jeunes . La masse salariale d’une filature représente entre 10 et 15% du chiffre d’affaires pendant les années 1870. C’est peu, mais selon Rondot, une augmentation des salaires de quelques dizaines de centimes suffirait à anéantir les bénéfices d’une filature.

La crise pousse les propriétaires de filatures à mieux contrôler la matière première qui entre chez eux et le produit qui en sort. Ils possèdent une balance, une éprouvette pour mesurer la grosseur de la soie, un tour à plier les flottes de soie (qui permet aussi de les mesurer).

Dès leurs origines, les moulinages de soie du Bas-Dauphiné se caractérisent par leur taille moindre par rapport à leurs homologues ardéchois et drômois. L’apparition de grandes firmes comme H. Palluat & Testenoire , dont le siège se trouve à Lyon, fragilise davantage la position des moulinages indépendants. Comment Cuchet , puis son gendre Crozel, ou Vignal peuvent-ils rivaliser avec une telle entreprise alignant mille deux cents bassines dans ses filatures françaises, italiennes, espagnoles et syriennes, et soixante-cinq mille tavelles dans ses trois moulinages français, soit au total plus de trois mille ouvriers ? La maison Palluat & Testenoire offre un outil industriel puissant, très bien organisé avec des capitaux abondants, pour répondre aux attentes des fabricants. À son apogée, cette firme emploie huit mille sept cents ouvriers (en 1885) dans ses douze moulinages et ses dix-neuf filatures, en France et à l’étranger, pour un chiffre d’affaires de vingt cinq millions de francs.

En 1887, la filature et le moulinage de soie ardéchois et drômois emploient respectivement environ quinze mille et quatre mille deux cents personnes, contre plus de vingt-sept mille personnes au début des années 1870. En guise de comparaison, le centre soyeux organisé autour de Côme, en Italie du Nord, emploie plus de quarante-six mille personnes en 1894, surtout dans le tirage et le retordage. En 1890, 85% des métiers à tisser la soie italien se concentrent dans les départements de Côme et de Milan . Cependant, ces quelques données suffisent à relever la spécialisation départementale qui s’est amorcée à partir du Second Empire à l’intérieur de l’espace soyeux. À la fin du XIXe siècle, le tissage de la soie en Bas-Dauphiné rassemble, pour sa part, plus ou moins trente mille personnes.

Au printemps 1856, Cuchet , à peine remis de sa faillite, reprend le chemin des affaires et rachète un moulinage à Chatte pour 15.000 francs, dont 9.000 payés comptants. Son nouvel établissement a pour voisin le moulinage appartenant à un marchand de soie lyonnais, Deprandière & Maurel, lui-même propriétaire de cette seconde fabrique depuis l’année précédente (Vente devant Me Dorey, à Saint-Marcellin , le 19 avril 1856). Depuis son installation à Chatte, Cuchet a mis ses talents d’industriels au service de ce marchand de soie, puis de son successeur, L. Feroldi & Cie. Négociants en soie et filateurs entretiennent des relations étroites et ambiguës, à tel point qu’il est difficile de savoir lequel commandite l’autre. En effet, Cuchet a déposé plusieurs milliers de francs en compte courant chez son négociant lyonnais. Ce dernier lui procure en retour des ordres pour sa filature et son moulinage.

Lorsque la maison lombarde L. Feroldi prend la suite de la maison Deprandière & Maurel à Lyon, il semble qu’une nouvelle société soit constituée à Chatte afin de poursuivre l’exploitation des deux fabriques, désormais distinctes de la maison lyonnaise de négoce des soies. Romain Deprandière touche la moitié des bénéfices des deux fabriques, exploitées sous la raison sociale Cuchet & Crozel, tandis que Cuchet et son gendre se partagent la seconde moitié. Chaque partenaire touche un loyer pour la location de leur fabrique respective par la société (Loyers de la fabrique Deprandière = 3.500 francs par an et loyers de la fabrique Cuchet = 2.500 francs par an). La maison L. Feroldi exploite également deux filatures en Italie.

Après les ravages des maladies des vers à soies au milieu du siècle, filateurs et mouliniers ont quasiment déserté le Bas-Dauphiné, car ils éprouvent le plus grand mal à approvisionner leurs fabriques en cocons locaux. Leur présence en Bas-Dauphiné perd de son sens .Ce phénomène n’est pas propre au Bas-Dauphiné, mais touche l’ensemble des départements français, y compris le principal foyer séricicole du pays, les Cévennes. Entre 1869 et 1879, un quart des filatures ferme.. Seuls les établissements situés près des grands axes de communication de la vallée du Rhône sont désormais rentables, car ils peuvent facilement recevoir des cocons importés, depuis le port de Marseille et grâce à la voie ferrée du PLM. Mouliniers et filateurs ferment leurs établissements ou font faillite. Au début de l’été 1854, Antoine Comte, un modeste moulinier en soie d’Auberives, est acculé à la faillite en raison d’une insuffisance d’actif. Cet arrêt d’activité passe probablement inaperçu, ce qui n’est pas le cas de celui de Jean-Baptiste Charlot un an plus tard. Ce dernier exploite depuis deux décennies environ un moulinage à Chatte . Les décennies suivantes sont plus terribles pour la profession. Dès 1860, Urbain Cournier et Auguste Ferrouillat, des négociants en soie installés à Saint-Romans, doivent affronter une terrible faillite : leur passif s’élève à 517.000 francs environ contre un actif de 201.000 francs. Quincieux, un marchand de soie d’Iseron, dans les mois qui suivent, est à son tour emporté dans la tourmente. Le sort de la filature (trente-huit bassines) et du moulinage de Giraudet, à Chatte, est à peine meilleur. À l’automne 1864, celui-ci se résout à s’en séparer après au moins trois décennies d’exploitation. L’ensemble est vendu pour 25.000 francs. En 1871, c’est au tour de Joseph Gleyzal , un moulinier d’Auberives-en-Royans, d’être emporté dans la tourmente, suivi cinq ans plus tard par ses confrères Jean-Louis-Jules Hébrard et la Veuve Pinet, son associée. Ces derniers exploitent deux établissements, l’un à Cognin et l’autre à Têche-et-Beaulieu, dans l’arrondissement de Saint-Marcellin : leur passif dépasse 120.000 francs pour un actif de 25.000 francs environ.

Pour défendre leurs intérêts, notamment contre la poussée des importations, Cuchet et son gendre, Crozel, adhèrent au Syndicat des Filateurs et des Mouliniers français. D’ailleurs, devant le reflux de la sériciculture, le principal filateur du département, Vignal , n’a d’autre choix que de fermer définitivement sa filature au début des années 1880, la laissant à l’abandon, pour ne conserver que son moulinage. Vignal, puis son fils Louis-Aimé-Albert, ont toutes les peines du monde à préserver l’intégrité de leur moulinage, devant la concurrence des établissements drômois et ardéchois. À la fin du siècle, une partie du second étage et tout le troisième étage de leur moulinage de Saint-Antoine , sont vides de toute activité. C’est sans doute pour cela, que Jules Vignal a poussé ses fils à quitter le textile, à la recherche de meilleures positions. Pour y parvenir, il les inscrit dans les meilleurs établissements scolaires du pays : l’aîné, Henri-Auguste, devient ingénieur-chimiste à Paris, le second, Jules-Paul-Félix, rejoint l’administration publique comme receveur de l’enregistrement dans la Drôme, Léon poursuit des études pour devenir ingénieur des Arts et Manufactures, tandis que le benjamin, Camille-Charles, intègre l’Ecole Normale Supérieure à Paris . Louis Vignal préfère en 1898 convertir son moulinage de soie en tissage mécanique. Pour cela, il obtient l’appui financier d’une maison lyonnaise, Charmet, Reymond & Cie. Celle-ci accepte de contribuer pour moitié aux frais d’installation de quarante-cinq métiers mécaniques dans l’ancien moulinage de Saint-Antoine, en échange de quoi tous les métiers devront tisser en priorité pour la maison lyonnaise, selon une cote préalablement fixée .Une société commune au capital social de 25.000 francs est fondée à cette occasion, à parts égales. Depuis 1893, Vignal faisait fonctionner son moulinage en association avec un moulinier lyonnais, Emmanuel Chomat.

Les mouliniers ont mieux résisté à la crise, puisqu’ils sont encore vingt-cinq en 1870, représentant un outil industriel de soixante-dix mille broches, mais la disparition des filatures les entraîne dans une spirale descendante peu favorable : en effet, le déclin de la filature iséroise complique fortement l’approvisionnement des moulinages locaux. Avec la disparition des filatures et des moulinages de l’arrondissement de Saint-Marcellin , on assiste à sa désindustrialisation. À la fin de la décennie, dix-huit moulinages fonctionnent encore en Isère. Mais on relève un net décrochement par rapport à l’Ardèche et à la Drôme . Le moulinage et la filature sombrent désormais dans la marginalité en Isère.

Au début des années 1880, le Bas-Dauphiné textile se réduit à une mono-industrie, le tissage de soieries. Le coton et le chanvre sont définitivement marginalisés. Quant à la sériciculture, quelques milliers d’éducateurs la pratiquent encore chaque année, surtout dans les cantons les plus ruraux, mais l’enthousiasme n’est plus là. Partout, les plants de mûrier, jadis surnommé l’arbre d’or, sont arrachés et disparaissent du paysage. Sur les bords de l’Isère, on lui préfère le noyer. Les filatures sont abandonnées, tandis que les moulinages sont souvent reconvertis en tissages de soieries.

La nébuleuse toilière, encore très diffuse au milieu du siècle, s’est rapidement contractée sous le Second Empire et dans les années 1870 devant les progrès du tissage à domicile de soieries. Devant la fermeture des marchés, les négociants achètent moins de toiles aux tisserands des campagnes. Les ménages ruraux abandonnent une activité qui ne leur procure plus du travail : les métiers à toiles restent pendant dans de longs mois inactifs, tandis que les fileuses et les tisserands ont toujours besoin de revenus complémentaires. Les autorités locales s’en émeuvent et facilitent l’installation du tissage de soieries dans leurs communes.

Le déclin des industries cotonnière et toilière illustre deux stratégies patronales divergentes. Pour la première, les patrons, en particulier Perrégaux et Brunet-Lecomte, acceptent de se reconvertir et d’abandonner la fibre qui a fait leur fortune au profit de la soie pour pérenniser leurs entreprises. Ils ont su parfaitement s’adapter au contexte économique de l’époque. Debar maintient, en revanche, sa filature et son tissage de coton en activité, malgré la terrible crise des années 1860. Il dispose des fonds nécessaires pour assurer la survie de son établissement industriel de La Grive . Ses héritiers, dont Louis-Emile Perrégaux, se chargent de le transformer.

Les négociants en toiles, au contraire, s’enferment dans un projet passéiste et refusent de prendre en compte l’évolution des marchés. Quelques uns commencent à se fournir en fils auprès des industriels du Nord, mais ils refusent obstinément de mécaniser le tissage et d’immobiliser leurs capitaux dans des fabriques. L’échec des négociants scelle le sort de la vieille nébuleuse toilière. Mais le tissage à domicile ne disparaît pas encore, puisque celui des soieries se répand largement dans les campagnes du Bas-Dauphiné. L’opération la plus audacieuse est mise en place par des jeunes gens n’appartenant pas à ce milieu négociant nostalgique. Un seul Voironnais, Alexis II Vial , s’associe à l’ambitieux projet industriel de Villard et Castelbon . Les autres ne mobilisent ni leurs fonds, ni leurs réseaux pour les imiter. Des projets de mécanisation moins considérables voient le jour, mais leur modestie et la présence de négociants timorés les conduisent rapidement à l’échec. Les négociants en toiles refusent de se reconvertir dans le tissage de soieries, comme a su le faire Louis-Emile Perrégaux à Jallieu . Ils préfèrent camper sur leurs positions. Dès la chute du Second Empire, les négociants perdent leur pouvoir sur la municipalité. La présence temporaire à la tête du conseil municipal, au début des années 1870, du téméraire Achille Jacquemet , qui exploite un tissage mécanique de toiles, ne change rien à la donne. Désormais, les façonniers prennent le contrôle social et économique de Voiron .

Les causes du déclin de la production de la soie sont multiples. Si l’on ne s’en tient qu’à la période de l’après-guerre, on peut en retenir principalement deux qui font l’objet d’un consensus:

– la popularité de certains textiles synthétiques, longtemps appelés « soie artificielle » en raison de leur texture proche de celle de la soie naturelle,

– la concurrence des soies extrême-orientales qui arrivent à Lyon à des tarifs imbattables.

D’autres explications peuvent être avancées sur lesquelles les avis divergent, selon le point de vue d’où l’on se place. Les sériciculteurs cévenols, les filateurs, les Soyeux lyonnais, les spécialistes de cette production ont chacun leur version. Ils n’attachent pas une égale importance aux faits et aux circonstances.

Prenons les sériciculteurs: ils renvoient souvent dos à dos les filateurs et les Soyeux, ceux-ci étant souvent sous la coupe de ceux-là et ayant, les uns comme les autres, joué la carte de leurs intérêts corporatifs plutôt que défendu le principe d’une filière nationale. On assiste en effet à un mouvement d’accaparement des filatures cévenoles par les entreprises lyonnaises qui disposent d’importants capitaux en même temps qu’ils possèdent une vieille expérience industrielle et une puissante organisation commerciale. A leurs yeux, les filateurs les ont trahis en s’accommodant des primes au kilo de cocons plutôt que d’accepter de les payer plus cher si des droits de douane avaient été établis sur les cocons d’importation. L’ouverture du Canal de Suez en 1869 a facilité les échanges avec l’Extrême-Orient et notamment avec la Chine et le Japon, principaux producteurs de soie. Les producteurs de soie et de cocons français réclament l’instauration de droits douaniers. Les attentes varient cependant selon les intéressés: les sériciculteurs veulent que toutes les importations soient taxées, les filatures souhaitent que ce soit la soie grège et ouvrée mais pas les cocons qui permettent à leurs usines de fonctionner, les mouliniers réclament l’entrée libre de la soie grège mais une taxe sur la soie ouvrée, la Fabrique lyonnaise refuse toutes mesures protectionnistes et insiste pour que l’Etat choisisse la mise en place de primes. Chacun prêche donc pour sa paroisse.

Les filateurs, pour leur part, font la sourde oreille aux reproches que leur adressent les sériciculteurs mais se rangent à leurs côtés quand il s’agit d’accuser les Lyonnais d’avoir délibérément sacrifié leur profession à des intérêts égoïstes.

Les Soyeux partagent l’avis des économistes qui réfléchissent au déclin de la sériciculture et de la filature françaises: c’est une évolution inéluctable, « un chapitre de l’histoire économique plus que de géographie vivante » pour reprendre l’expression de M.-A. Carrón. Selon eux, ces deux secteurs d’activité sont irrémédiablement condamnés du fait de la concurrence asiatique et le moins que puissent faire les pouvoirs publics, c’est de soutenir le tissage, seule branche de cette industrie qui soit encore viable parce que la Fabrique lyonnaise demeure inégalable sur le plan international.

Enfin, les techniciens imputent au système technique une part importante de responsabilité dans le déclin de la sériciculture: les méthodes d’élevage sont dépassées, les rendements sont faibles, la main d’œuvre insuffisante.

Malgré la froide lucidité des uns et le découragement des autres, des hommes ont refusé ce verdict pessimiste et, très tôt, essayé de donner un nouveau souffle à la production séricicole et à la filature française, qui, à la fin de la seconde guerre mondiale, se concentrait dans les départements du Sud, en particulier le Gard et l’Ardèche qui totalisaient 80 % de la récolte nationale.

D’importantes transformations sont toutefois jugées nécessaires afin d’éliminer l’obstacle majeur à ce renouveau: le coût trop élevé des cocons produits en France. En effet, le prix du kilo de cocons payé en 1967, c’est à dire à la veille de la suppression des aides publiques, était prohibitif comparé au prix mondial alors qu’il était pourtant très en-deçà du prix réel de revient (si l’on inclut l’amortissement des bâtiments d’élevage et la valeur de la feuille de mûrier) et ne parvenait même pas à compenser les frais de main d’œuvre!

En d’autres termes, force était de reconnaître que la soie française était dans l’incapacité de soutenir la concurrence internationale et plus particulièrement asiatique. En se basant sur une rémunération décente de la main d’œuvre et en ajoutant le coût de la transformation (filature industrielle), on obtenait ainsi un prix au kilo de soie de 350 frs, soit plus de deux fois et demi le prix de la grège chinoise.

Sauver ce qui peut l’être

L’idée de donner un nouveau souffle à la production séricicole est en réalité contemporaine des premières difficultés auxquelles cette activité s’est trouvée confrontée: dès les années 1860, les revues séricicoles proposent des solutions pour combattre la baisse de la production provoquée par une maladie des vers à soie, la Pébrine (.II s’agit d’une maladie épidémique qui apparaît en 1847 et se diffuse rapidement dans tous les élevages).

Pourtant, on ne parle pas encore de déclin et ce fléchissement est plutôt considéré comme une crise passagère qui devrait être maîtrisée lorsque aura été trouvé le moyen de vaincre I’épizootie. Au cours des dernières décennies du siècle, le ton change et les défenseurs de la sériciculture commencent à s’inquiéter d’une crise de production qui pourrait s’avérer plus structurelle que circonstancielle, la pébrine ayant été vaincue depuis près de 30 ans grâce aux travaux de Pasteur. C’est cependant après la guerre de 14-18 que les pouvoirs publics et les organismes techniques se soucient véritablement du devenir de cette production et s’interrogent sur les moyens à mettre en oeuvre pour infléchir ce qu’on commence à qualifier de déclin. Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, le relèvement de la sériciculture semble encore concevable à condition d’entreprendre un sérieux effort de modernisation des techniques et des structures de production. Il s’agit principalement de parvenir à en abaisser les coûts en apportant des améliorations à tous les niveaux de la chaîne technique.

La seconde guerre mondiale constitue donc un véritable tournant que scellera le Congrès séricicole international, organisé à Alès en 1948: c’est en effet à ce moment là que le maintien de l’activité séricicole devient l’enjeu d’une réflexion plus large concernant le développement des zones défavorisées.

La modernisation des techniques demeure à l’ordre du jour mais elle n’apparaît plus comme l’unique domaine d’intervention pour sauver la production française: plutôt que de se positionner par rapport au marché international grâce à l’abaissement des coûts de production, l’objectif est alors de trouver de nouveaux marchés et de mettre en oeuvre de nouvelles formes de production.

Cependant, l’économie rurale se dégrade progressivement, minée par la stagnation des prix et l’impossibilité de rémunérer correctement une main d’œuvre paysanne qui se fait de plus en plus rare et onéreuse puisque les salaires agricoles sont indexés sur l’augmentation du revenu moyen de la population. Face à l’intensification du phénomène migratoire qui provoque un afflux de population vers les petites villes du Piémont cévenol, guère mieux loties pourtant en terme d’emplois puisque l’industrie y perd également ses positions, les instances agricoles et les pouvoirs publics prennent la mesure de ce que signifierait la disparition de la sériciculture: la suppression de cette quasi unique source de revenu monétaire conduirait à une désertification croissante des vallées rurales sans que les populations contraintes à l’exode soient pour autant assurées de résoudre leurs difficultés matérielles en trouvant des emplois rémunérateurs dans les agglomérations périphériques.

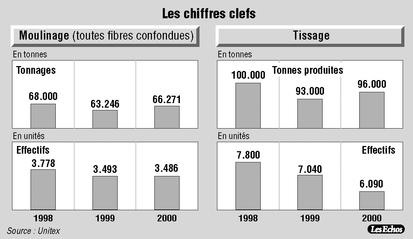

L’âge d’or se situe entre 1820 et 1855. La fin des années 1960 marque la fin de la sériciculture malgré une tentative de relance en 1980. Le moulinage persiste grâce à d’autres fibres textiles, mais il décline inexorablement depuis les années 1970.

Situation en 2002

Les dépôts de bilan se multiplient chez les mouliniers de Rhône-Alpes. Suivant l’article du 20/2/2002 de Marie-Annick Depagneux extrait des « Echos »

La crise textile continue à faire des ravages en Rhône-Alpes. Après le dépôt de bilan du groupe Billion-Mayor (« Les Echos » du 13 février), deux des fleurons du moulinage régional, le drômois Rochegude et l’ardéchois Peyraverney viennent d’être mis en liquidation judiciaire. « En deux ans environ le marché européen du polyester mouliné a été divisé par deux, chutant à 10.000 tonnes par an. La demande de viscose est passée de 7.000 à 2.000 tonnes, explique Michel Mottard, PDG de Billion-Mayor. On estime à 50 % le parc de machines de moulinage en trop sur le Vieux Continent. » Le moulinier lyonnais qui travaille pour l’habillement, a ainsi vu ses ventes chuter de 30 % de 2000 à 2001 et pour la sixième année consécutive ses comptes seront déficitaires. « Nous avons déjà dépensé plus de 1,5 million d’euros en restructurations depuis 1999 et nous sommes toujours en retard d’un plan social. Quand le marché s’effondre, il faudrait pouvoir réagir vite », déplore le patron de Billion-Mayor.

Condamin & Prodon-Schwarzenbach, autre spécialiste du moulinage et de la texturation de fils pour la soierie, a réussi à ne pas perdre d’argent en 2001 grâce à un excellent premier semestre. « Mais la seconde partie de l’année a été catastrophique et notre chiffre d’affaires de 35 millions d’euros est en retrait de 25 % par rapport à l’exercice précédent », dit Henri de France, le PDG, contraint d’alléger la masse salariale via des départs volontaires et la mise en préretraite d’une vingtaine de personnes sur 250. En aval du moulinage, Chamatex, tisseur et fabricant de tissus pour les chaînes de prêt-à-porter, se voit obligé de présenter en comité d’entreprise un réajustement des effectifs. « Notre activité a baissé de 30 % depuis avril », constate Jean-Claude Montagnon, PDG et fondateur de ce groupe de 700 salariés. La concurrence de l’Asie est rude. Du fait des événements du 11 septembre, les Chinois ont eu tendance « à baisser les prix pour accroître leurs débouchés en Europe », analyse Henri de France. « La mode du jean n’est pas favorable au savoir-faire rhône-alpin », renchérit Jean-Claude Montagnon. Chamatex et Condamin & Prodon-Schwarzenbach ont cependant quelques raisons d’espérer. « Nous ressentons un léger réveil des commandes lié à l’arrivée de la nouvelle saison qui pourrait augurer d’une vraie reprise en mai ou juin », estime Henri de France qui se félicite du rapprochement opéré début 2001 entre Condamin & Prodon et Schwarzenbach, référencés auprès de nombreux tricoteurs et tisseurs. L’horizon se dégage aussi pour Chamatex : le retour sur scène des imprimés « est bien réel pour les collections de l’été ». C’est un des atouts de Rhône-Alpes qui a fait le pari de l’innovation.

Sources :

- – www.theses.univ-lyon2.fr

- – www.culturecommunication.gouvfr/ethno_Clavairolles_1995