Famines et disettes en France

Article de 1842

Sous l’Ancien Régime, une succession de mauvaises récoltes, les malheurs de la guerre, les luttes seigneuriales et l’imprévoyance des gouvernants se combinent pour provoquer les pires famines et disettes qu’a connu le royaume de France.

Sous Clovis II, en 640 , une famine si cruelle désola la France, que ce prince, après avoir épuisé le trésor public pour acheter du blé, fut obligé de faire enlever les lames d’argent qui recouvraient le chevet du tombeau de Saint-Denis et d’en distribuer le produit pauvres. A cette occasion Erchinoald , alors maire du Palais, décréta des peines contre ceux qui cacheraient blé ou le porteraient à l’étranger.

D’autres famines se firent sentir au huitième et au neuvième siècles.

Ce fléau destructeur se manifesta deux fois, en 710 et en 795 , sous le règne de Charlemagne , et une fois sous Louis-le-Débonnaire, en 820. Après ce règne, époque où le désordres politiques éclatèrent avec le plus de fureur, les famines se multiplièrent. En 843, la disette était si grande, que les habitants composaient du pain avec de la terre à laquelle ils mêlaient un peu de farine, et , en 845 , plusieurs milliers d’hommes périrent de faim. On prétend qu’entre autres scènes affreuses durant la famine de 850, on vit les mères tuer leurs enfants et se nourrir de leur chair. Si l’on en croit les chroniques, ces horreurs, difficiles à croire, se renouvelèrent maintes fois dans la

suite. De 855 à 876, on compte onze années de famines extrêmes, pendant une partie desquelles les hommes s’entr’égorgèrent pour se dévorer entre eux, tandis que, durant les autres, les morts restèrent la plupart du temps sans sépulture, faute de vivants pour les enterrer. Pendant le reste de la période carolingienne, les mêmes scènes se reproduirent, notamment dans les années 895, 899 et 940.

A peine Hugues Capet eut-il tenté d’envahir le trône de France, que de cruelle famines, résultat des guerres et de la féodalité, vinrent décimer la population , en 987 , 989 , 990 , 992, et furent suivies de la contagion des ardents , qui fit périr plus de quarante mille hommes, A ces ravages se joignirent, de 1003 à 1008, ceux d’une maladie pestilentielle. On enterrait confusément les malades vivants avec les morts. « Les hommes furent réduits, dit Raoul Glaber, à se nourrir de reptile, d’animaux immondes, et, ce qui est plus horrible encore, de la chair des hommes, des femmes et des enfants. De jeunes garçons dévorèrent leurs mères, et les mères, étouffant tout sentiment maternel, dévoraient leurs enfants ». On rapporte ces paroles, mais c’est sujet à caution. Il y a des crimes que la nature ne permet pas.

De 1010 à 1014, de 1021 à 1029, la famine exerça ses ravages. En 1031, hommes, forcés de se nourrir de chiens, de souris, de cadavres, de racines de forêts, d’herbes de rivières, mouraient par milliers. On arrêtait les voyageurs sur les routes, on les égorgeait; on se partageait leurs membres que l’on faisait cuire, et on assouvissait sa faim par ces affreux repas. « Les personnes qui, pour fuir la famine, s’expatriaient, étaient, dit un contemporain, poignardées pendant la nuit, et dévorées par ceux mêmes qui leur donnaient l’hospitalité. Plusieurs attiraient des enfants de leur voisinage par de petits présents, et si ces enfants se laissaient prendre à ce piège, ils étaient tués et leur corps servait de nourriture. La rage de la faim était arrivée à ce point, qu’on était plus en sûreté dans un désert, au milieu des bêtes féroces, que dans la société des hommes. On mit en vente au marché de Tournus, de la chair humaine cuite… On ne voyait partout que des visages pales, décharnés ou très bouffis. La voix de ces malheureux était altérée, faible, et rappelait les cris des oiseaux expirants… Les cadavres très nombreux, et qu’on ne pouvait suffire à enterrer , devenaient la proie des loups. »

Depuis l’an 1034 jusqu’en 1066, la famine reparut souvent escortée d’une maladie contagieuse appelée la peste dans les chroniques. Les chemins, les carrefours les cimetières, les églises, étaient remplis de malheureux qui répandaient des exhalaisons insupportables. Les villes, les bourgs, les villages, devenus déserts, n’offraient plus que des ruines. Ainsi quarante-huit années de famine signalèrent les trois règnes de Hugues Capet, de Robert et de Henri 1er, qui comprennent un espace de soixante-treize ans.

Sous les trois règnes suivants, ceux de Philippe 1er, de Louis VI et de Louis VII, dont l’intervalle est de cent vingt ans, le mal diminue; l’histoire cependant nous fait encore connaître trente-trois années de famine. La chronique de Verdun, après avoir offert un tableau déplorable de la famine des années 1028 et 1029, dit que , dans un concile, on chercha un remède à tant de maux, ainsi qu’un moyen d’empêcher la population d’être entièrement détruite et le pays d’être réduit en désert. Le même fléau se fit ressentir dans toute sa rigueur à la fin du douzième siècle. Une des causes principales semble devoir être attribuée au régime de la féodalité. Les seigneurs entretenaient des guerres presque continuel. sur toutes les parties de la France, guerres où les laboureurs étalent enleva de part et d’autre, torturés dans les prisons, où l’on brûlait et dévastait les villages et les récoltes; de sorte que souvent de vastes étendues de pays restaient pendant plusieurs années sans culture.

Les sièges et les blocus ont souvent causé la famine dans Paris. En 1359 Charles-le-Mauvais, roi de Navarre, interceptant les arrivages, tous les comestibles s’élevèrent à des prix excessifs : un tonnelet de harengs, suivant Froissart , se vendait trente écus d’or. Des maladies contagieuses résultèrent de cette disette , et dans le seul hôpital de l’Hôtel-Dieu il mourait jusqu’à quatre-vingts personnes par jour. La disette occasionnée en 1418 par les pillages et les incendies qu’exerçaient les Armagnacs aux environs de Paris, fut comme à l’ordinaire , suivie d’une maladie contagieuse, qui fit de si prompts ravages que, dans l’espace de cinq semaines, on vit mourir à Paris cinquante mille habitants : les prêtres et les fossoyeurs ne pouvaient suffire aux enterrements. En 1420, un enfant fut trouvé sur le sein de sa mère morte de faim. Lorsqu’on donnait aux pauvres, la plupart disaient : « Donnez à un autre, car je ne puis manger. » Dans les rues, pendant l’hiver de cette année, on entendait hommes, femmes, enfants, crier: « Hélas! je meurs de froid ! Hélas! je meurs de faim! » Ou trouvait sur les fumiers des enfants qui poussaient ces cris déchirants, sans que personne prit les secourir. Une famine affreuse, qui dura tout l’été de 1438 et une partie de l’automne, enleva un tiers de la population de Paris. Les loups venaient jusqu’au milieu des faubourgs, emportant les cadavres et quelquefois les enfants tout vivants on fut obligé de mettre à prix les têtes de ces animaux.

Pendant le siège de Paris par les troupes de Henri 1V, en 1590, la capitale fut en proie à une déplorable disette : on mangea les animaux domestiques. Environ 2 000 chevaux et 800 ânes ou mulets, dont la chair se vendait à un très haut prix , furent sacrifiés à la faim publique. Tous les chiens et les chats durent, par ordre supérieur, être portés dans des quartiers désignés ; on les fit cuire dans de grandes chaudières, et, pendant quinze jours, on en distribua la chair aux pauvres, avec une once de pain. « Les pauvres, dit un écrivain ligueur, témoin oculaire, mangeaient des chiens, des chats, des rats, des feuilles de vigne et autres herbes. Par la ville, ne se voyait autre chose que chaudières de bouillies faites avec du son d’avoine, et herbes cuites sans sel, et marmitées de chair de cheval, ânes et mulets; les peaux mêmes et cuirs desdites bêtes se vendaient cuites, dont ils mangeaient avec grand appétit. S’il fallait un peu de pain blanc pour un malade , il ne s’en pouvait trouver, ou bien c’était à un écu la livre; les œufs se vendaient dix ou douze sols la pièce; le septier de bled valait cent ou cent vingt écus. J’ai vu manger à des pauvres des chiens morts , tout crus, par les rues; aux autres, des tripes qu’un avait jetées dans le ruisseau ; à d’autres, des rats et souris que l’on avait pareillement jetés, et surtout des os de la tête des chiens moulus ». Les rues de Paris se remplissaient de cadavres d’habitants morts de faim. Chaque matin on trouvait cent, cent cinquante, et jusqu’à deux cents cadavres, et « en trois mois de temps, dit le même chroniqueur, il s’est trouvé de compte fait treize mille morts de faim » Dans les maisons des riches, on se nourrissait avec du pain fait de farine d’avoine. Les pauvres imaginèrent de pulvériser de l’ardoise et d’en faire une espèce de pain ; ils allèrent plus loin, ils déterrèrent dans les cimetières les os des morts ; ces os réduits en poussière formaient un aliment meurtrier qu’on nomma le pain de madame de Montpensier.

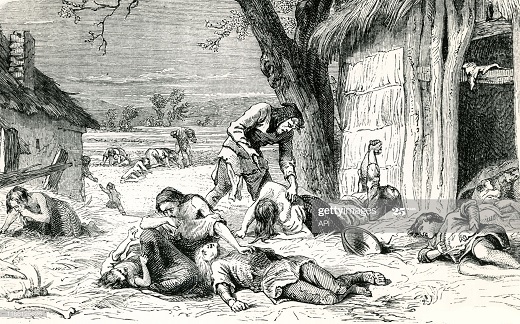

Le règne de Louis XIV fut un des plus féconds en disettes. Les années 1660 à 1665, 1692 à 1695, furent affligées de ce triste fléau. On compta, à cette dernière époque, jus-qu’à 36000 malades à l’Hôtel-Dieu de Paris, et il en mourut 5422. Mais la disette la plus fatale fut celle qui commença en 1709, ne finit qu’avec l’année 1710, et fut générale en France. Le froid excessif de l’année 1709 commença subitement le jour des Rois (6 janvier), entre trois et quatre heures de l’après-midi, et dura fort longtemps. La gelée, succédant à un dégel, fit périr tous les blés, qui avaient été jusqu’alors couverts de neige. La disette fut si grande, que de mémoire d’homme on n’en avait vu une pareille. Au palais de Versailles même on ne mangea plus que du pain bis, et madame de Maintenon se mit au pain d’avoine. Pendant le froid, le parlement n’entra point au Palais; le commerce et les travaux furent interrompus ; l’Opéra cessa ; la Comédie et tous les jeux furent fermés. L’image ci-dessous représente une des scènes de cette époque. L’original porte pour titre : Distribution du pain du roi au Louvre. Au-dessous sont gravés les quatre mauvais vers suivants :

Chacun accourt au pain ; c’est à qui en aura.

O Dieu ! la foule est si grande qu’on si tue !

La livre est à deux sols ; pour l’avoir il faudra

Risqué d’estre étouffé, si cela continue.

Distribution de pain au I.ouvre pendant la disette de 1709. — D’après une ancienne estampe

Sous Louis XV, en 1725, les Parisiens éprouvèrent une famine causée par l’intempérie des saisons et l’imprévoyance du gouvernement. Le prix du pain s’éleva à dix sous la livre.

Des disettes factices, œuvre de spéculations odieuses ou d’intrigues politiques, ont parfois désolé la France. Un an après l’avènement de Louis XVI au trône, en mai 1775, une multitude de vagabonds se rassembla dans différentes partes du royaume. En montrant tous les signes de l’ivresse, ils poussaient les cris de la faim. Ces hordes suivaient une combinaison militaire dans leurs mouvements, et se conduisaient comme une armée qui eût voulu affamer Paris. Elles attaquaient les marchés qui alimentent la capitale; pillaient des voitures et des bateaux de blé, jetaient les grains à la rivière, brûlaient des granges et détruisaient des moulins. Ces actes mêmes démentaient le prétexte de la sédition. Les révoltés s’avancèrent jusqu’à Versailles et remplirent de leurs clameurs les avenues du château. Le roi, appelé par leurs cris, parut sur un balcon, et leur promit de faire baisser le prix du pain. Cependant les rassemblements furent dispersés. Les habitants de la capitale revinrent bientôt de leur effroi , et s’amusèrent de ce qu’ils appelaient la guerre des farines.

Des désordres du même genre, et sous le même prétexte, éclatèrent à Paris au commencement d’octobre 1789. Le peuple se procurait difficilement un pain de mauvaise qualité et très cher, malgré l’abondance de la récolte nouvelle; il attribuait cette disette au projet de départ du roi pour Metz ; il était persuadé que sa présence à Paris la ferait cesser. Le 5 octobre , II se soulève , demandant du pain, exigeant du conseil municipal qu’on marche sur Versailles, résidence de la cour, et qu’on en ramène le roi. Une foule nombreuse et affamée, que le défaut de pain fait sortir de Paris, arrive dans la journée à Versailles. Une députation de douze femmes est introduite auprès du roi, qui les accueille avec bonté et déplore leur détresse. L’une d’elles, jeune et belle, est interdite à la vue du monarque, et peut à peine prononcer ce mot : Du pain ! Le roi, touché, l’embrasse, et les femmes s’en retournent attendries par cet accueil. Mais le tumulte continue au dehors du château. Pendant la nuit et le lendemain, le désordre augmente. Le peuple demande à grands cris que Louis XVI se rende à Paris. Ce vœu est exaucé. Le roi arrive dans la capitale, an milieu d’une affluence considérable, et s’installe avec sa famille au Palais des Tuileries, qui n’avait pas été habité depuis un siècle. Pendant le cours de la Révolution Française, lorsque les passions des partis étaient prêtes à faire explosion, C’était presque toujours une disette qui leur servait de prétexte pour éclater. Au milieu de mars 1795, les subsistances manquaient à Paris par différentes. causes : la principale était l’insuffisance de la récolte ; eu outre, les rivières, les canaux étaient entièrement gelés; pas un bateau ne pouvait arriver, Pendant que arrivages diminuaient, la consommation, ou plutôt la demande, augmentait, comme il arrive toujours en pareil cas la peur de manquer faisait que chacun s’approvisionnait pour plusieurs jours. On délivrait le pain sur la présentation de cartes ; mais chacun exagérait ses besoins. De quinze cents sacs, la consommation s’était élevée à dix-neuf cents par jour. La disette croissante obligea enfin de mettre les habitants de Paris à la ration. Pour éviter gaspillages, et pour assurer à chacun une part suffisante, Boissy-d’Anglas proposa à la Convention nationale de réduire chaque individu à une certaine quantité de pain. Le nombre d’individus composant chaque famille devait être indiqué sur la carte, et il ne devait plus être accordé chaque jour qu’une livre de pain par tête. La Convention nationale adopta cette mesure, en portant toutefois la ration des ouvriers à une livre et demie.

A peine ce décret fut-il rendu, qu’il excita une extrême fermentation dans les quartiers populeux de Paris et l’on appela plus Boissy-d’Anglas que Boissy-Farine. Cette fermentation ne tarda pas à être suivie de mouvements insurrectionnels, et à plusieurs reprises la salle même des séances de la Convention nationale, aux Tuileries, fut envahie, soit par des députations de femmes, soit par des bandes armées criant : Du pain ! Du pain ! Dans la plupart de ces journées et notamment celle du 1er avril 1795, les femmes se firent remarquer par leur nombre, leur énergie et leur invincible opiniâtreté. Ce furent elles qui tinrent longtemps, la Convention nationale en échec ; c’étaient elles. aussi qui souffraient le plus de la disette ; elles qui, par un hiver très rigoureux, étaient obligées d’être sur pied pendant tout le jour et pendant presque toute la nuit, allant de la distribution du pain à celle du charbon, de celle du charbon à celle du bois, et ne rapportant, après ces longues attentes qu’une faible partie de ce qui était nécessaire à leur famille. Une des plus formidables de ces insurrections populaires fut celle du 20 mai 1795. Depuis dix heures du matin, la Convention nationale fut entourée par une multitude furieuse, interrompant es délibérations par les cris : Du pain! du pain! A minuit seulement, après un combat, la salle fut évacuée par les assaillants, qui avaient porté la violence et la mort dans son sein. — Les distributions de pain et de viande, faites pendant deux ans par le gouvernement aux habitants de Paris, cessèrent en vertu d’un arrêté du Directoire exécutif, en date du 1er février 1796.

La facilité des exportations de céréales menaça, en 1817, la France d’une disette, et plusieurs départements, ceux de l’Est surtout , en ressentirent les tristes effets. Il est permis d’espérer que, grâce à une sage prévoyance et à des mesures administratives habilement conçues et exécutées, notre riche et fertile patrie n’aura plus désormais à gémir d’un aussi cruel fléau.

Notes :

Mal des ardents

Parmi les fléaux qui s’abattent sur la population au Moyen-Âge, un est nommé « Mal des ardents », « Peste des extrémités », « feu de saint Antoine », « feu de saint Martial », « peste de feu », « feu sacré » ou encore « feu d’enfer » également connu sous le nom d’ergotisme, qui peut atteindre tout un village. Il s’agit d’une intoxication alimentaire due à un champignon, parasite des céréales, essentiellement du seigle mais aussi du blé et de l’orge. Cette « peste des extrémités » causa, par crises, de très nombreuses victimes. Les malheureux atteints de cette maladie sentaient leurs membres dévorés par un feu intérieur, supplice qui se terminait par la mort. Ce fléau méconnu, semant la terreur et la confusion dans les populations médiévales. Cette maladie, dont les effets spectaculaires ont alimenté les croyances en la sorcellerie.

Raoul Glaber (Rodulfus Glaber, c’est-à-dire le Glabre ou le Chauve), né vers 985 en Bourgogne et mort vers 1047, est un moine chroniqueur de son temps (époque de l’an mil) et, malgré son inexactitude historique relative, l’une des sources les plus importantes dont disposent les historiens sur la France durant cette période.

Pacte de famine : On désigne sous ce nom une odieuse association à la tète de laquelle auraient été non seulement les gens de finance, mais quelques-uns des plus illustres personnages de la cour et des principaux membres de la noblesse, du clergé et de la magistrature. Elle avait, dit-on, pour but d’acheter à vil prix et d’accaparer tous les blés du royaume, d’en exporter ou même d’en détruire une partie, afin de produire la cherté dans les années les plus abondantes, une disette affreuse dans les années médiocres, et de revendre alors à un prix exorbitant les grains conservés dans des magasins établis hors du royaume, et entre autres à Jersey et à Guernesey. Ce pacte formé en 1729, et qui, renouvelé successivement tous les douze ans jusqu’en 1789, causa en France onze famines générales, procurait aux associés un bénéfice de 70 à 100 pour cent. On a prétendu que Louis XV lui-même y avait pris part, et avait fait à la société une avance de 10 millions tirés de sa caisse particulière. On a publié la teneur du pacte conclu en 1765. L’article en est assez curieux. Il porte « qu’il sera délivré annuellement une somme de 1200 livres aux pauvres. »

Au cours des années 1760, Le Prévôt de Beaumont invente l’expression de » Pacte de famine » ou » Complot de famine « , persuadé que sous couvert de libéralisation du commerce des grains se cachaient de scandaleuses spéculations, au profit de spéculateurs alliés à certains notables, voire au Roi lui-même et à ses ministres. Les révélations de Jean Charles Guillaume Le Prévost dérangeaient tellement qu’il fut arrêté le 17 novembre 1768 et conduit à la Bastille. Ceci lui valut d’être emprisonné pendant 21 ans sous les règnes de Louis XV et Louis XVI.

La guerre des farines

Suite à de mauvaises récoltes de blé, certaines régions françaises souffrent d’une véritable famine, tandis que d’autres, mieux approvisionnées, sont épargnées. En 1774, Turgot provoque une flambée des prix du pain et une disette généralisée en libéralisant le commerce des grains.Ainsi, ces événements peuvent se lire comme une réaction envers l’édit de Turgot, qui rétablit la libéralisation du commerce des grains le 13 septembre 1774. En effet, cette libéralisation apparaît comme contraire à l’« économie morale », rupture par rapport au principe qui exige du roi de veiller à la sécurité de ses sujets et à leur approvisionnement en denrées. C’est l’agitation sur les lieux de distribution des farines, et la révolte gronde contre les commerçants spéculateurs. Une vague d’émeutes, appelée la « guerre des farines », a lieu dans les parties nord, est et ouest du royaume en avril et mai 1775 : pillages, attaques de dépôts et de boulangeries, entrave des axes fluviaux et routiers. Marchands et fermiers sont généralement visés, mais aussi les représentants directs du pouvoir, meuniers affairistes ou conseillers aux parlements. Signe avant-coureur de la Révolution, ces émeutes seront finalement enrayées par l’intervention massive des soldats du roi. L’ordre est rétabli par un contrôle des prix du blé et par l’organisation d’un approvisionnement des provinces en difficulté.