Sommaire

ToggleAutrefois, du pain, du vin et de la viande

Nos ancêtres médiévaux n’étaient pas familiers avec une majorité des aliments de base qui nous semblent exister depuis toujours. L’assiette des Français se compose essentiellement de céréales. L’orge, l’avoine et le seigle pour les paysans, le blé pour les nobles, les céréales servant en grande partie à confectionner du pain. Le contenu de l’assiette marque son rang social et manger de la viande est considéré comme un luxe.

Approvisionnement de Paris en viandes

Avant la Révolution de 1789, tous les animaux qui servaient à l’approvisionnement de Paris étaient abattus à l’intérieur de la ville, dans les tueries de la Croix-Rouge, de l’apport Paris, des rues des Boucheries, Montmartre, Saint-Martin, Traversine et autres. Les troupes de bœufs parcouraient les quartiers les plus fréquentés. Effarouchés par le bruit des voitures, irrités par les excitations des enfants, les attaques ou les aboiements des chiens errants, ils prenaient souvent la fuite, se précipitaient dans les magasins, dans les cours, dans les allées, y portaient l’épouvante, blessaient les personnes et y commettaient de grands dégâts. Des émanations malsaines s’exhalaient des tueries mal aérées et trop petites. Le fumier répandait une odeur insupportable. Le sang coulait dans les ruisseaux avec d’autres détritus d’animaux qui s’y putréfiaient. La fonte des suifs infectait le voisinage et était de plus un danger permanent d’incendie.

Depuis Philippe-Auguste jusqu’à Louis XVI, un grand nombre d’ordonnances et d’arrêts avaient été rendus sur cette matière. La plupart des boucheries ou tueries appartenaient à des abbayes ; les autres étaient des propriétés particulières. Delamarre en comptait 307 sous le nom d’étaux, au commencement du dix-huitième siècle. En 1788, une commission académique, composée de MM. Tillet, Darcet, Daubenton, Coulomb, Lavoisier, Laplace, et Bailly, rapporteur, exprima le voeu « que les tueries fussent éloignées de l’intérieur de Paris ».

Il s’écoula encore plus de quinze ans avant que cette sage pensée ne reçût son exécution. Après avoir rappelé ce fait dans la belle biographie de Bailly qu’il a publiée peu de temps avant sa mort, l’illustre Arago ajoute une réflexion bien triste, mais bien vraie : « Celui qui sème une pensée dans le champ des préjugés, des intérêts privés, de la routine, ne doit jamais compter sur une moisson prochaine ».

Quand la loi du 17 mars 1791 vint proclamer la liberté de toutes les industries, il y avait 230 bouchers exploitants et privilégiés. Après dix ans de commerce libre, le 30 septembre 1802, la boucherie fut de nouveau réglementée par un décret qui, successivement modifié en 1811, en 1825 et en 1829, nous a conduits au système actuel dont voici les principales dispositions :

1 – Limitation des bouchers à 400, avec un syndicat chargé de l’administration et de la discipline intérieure, sous la haute surveillance du préfet de police ;

2 – Interdiction de vendre ou d’acheter les bestiaux en dehors des marchés autorisés ;

3 – Obligation pour chaque bouclier de payer ses vendeurs par l’intermédiaire d’une caisse municipale, et de déposer, lors de son entrée en exercice, un cautionnement destiné à garantir les payements faits par cette caisse ;

4 – Obligation d’abattre dans les établissements municipaux.

Ces établissements sont au nombre de cinq, à savoir : les abattoirs de Montmartre, de Ménilmontant, de Grenelle, du Roule et de Villejuif. Par suite d’autorisations continuées aux veuves et aux enfants des bouchers, il n’a pas été possible de réduire le nombre des étaux au chiffre de 400, qui depuis longtemps est dépassé et est aujourd’hui de 501.

Les marchés autorisés sont ceux de Sceaux et de Poissy pour les bestiaux de toute sorte, de la Chapelle Saint-Denis pour les vaches grasses, et le cloître des Bernardins pour les vaches et les veaux. Tout boucher doit s’approvisionner à l’un de ces marchés. Pour le gros bétail, c’est surtout aux marchés de Sceaux, de Poissy et de la Chapelle que l’on a recours. Vendeurs et acheteurs débattent leur prix à l’amiable. Une fois d’accord sur les conditions, un inspecteur de place est appelé pour inscrire le marché ; un bon est délivré au vendeur qui va en toucher le montant à la caisse, et l’acheteur fait diriger son acquisition sur l’abattoir le plus à portée de son établissement.

Comme on a toujours un grand nombre de bestiaux à mener ainsi, on en forme des bandes qui sont codifiées à des hommes spéciaux auxquels on donne une feuille de route, après, toutefois, que chaque boucher a marqué sa marchandise afin de pouvoir la reconnaître. En général, cette marque se fait avec une force à l’aide de laquelle on coupe les poils d’un côté de la croupe de façon à former des lettres ou des chiffres particuliers.

Arrivé à la barrière, le conducteur du troupeau donne sa feuille à un employé de l’octroi, et on procède aussitôt à l’introduction des animaux. Une petite porte est ménagée à chacune des grilles désignées pour ce genre de réception. Les deux côtés de ces petites portes sont garnis de cylindres de bois qui peuvent tourner sur un axe perpendiculaire. Cette précaution a pour but d’empêcher les animaux de s’écorcher, de se froisser les chairs contre des corps durs et résistants, souvent carrés, anguleux ou pointus. Il était d’autant plus utile de prendre cette mesure, qu’en général, une fois la première bête passée, les autres veulent la suivre et toutes se pressent pour arriver de l’autre côté.

La gravure ci-contre indique la manière dont on s’y prend pour compter le bétail à la barrière. Le bouvier, qui a remis sa feuille de route à l’employé avec lequel il cause, vérifie lui-même

le nombre des bêtes qui entrent, car il est le premier intéressé à retrouver ce qui lui a été confié, attendu qu’il en est responsable.

L’employé qui tient la porte est armé d’un bâton qui peut lui servir pour se garer en cas d’accident et qui lui est d’un grand secours pour éviter les erreurs. En effet, il touche chaque bête qui passe en répétant le nombre auquel elle correspond.

Sans cette précaution, qui l’oblige à accomplir une action déterminée, il se pourrait très bien que, sur un certain nombre de sujets, sa mémoire vînt à lui faire défaut ou que les chiffres réel fussent confondus avec d’autres dans sa pensée. Au premier plan, on voit le chien du conducteur qui est occupé à masser ses craintifs prisonniers jusqu’à la fin du passage, et dans le fond du tableau, on aperçoit l’aide qui empêche les plus turbulents de monter sur les autres, en même temps qu’il pousse la bande vers la porte de contrôle. Une fois dans Paris, hommes et bêtes se dirigent vers l’abattoir désigné, toujours par des chemins déserts, le plus souvent par les boulevards extérieurs.

En général, voici la marche suivie. Les arrivages de Poissy entrent par la barrière Ménilmontant pour aller à l’abattoir du même nom ou de Popincourt, et par la barrière Rochechouart ou par celle des Martyrs pour aller à l’abattoir Montmartre. Ceux de Sceaux entrent par la barrière du Maine ou par la barrière d’Enfer. Quand ils doivent traverser la Seine, ils suivent le chemin Vert, passent à la barrière d’Enfer, franchissent le pont d’Austerlitz et avancent le long du canal Saint-Martin.

Nous vu avec quel soin on compte les animaux à la barrière. Immédiatement après ou avant leur entrée, on déclare en bloc vers quel abattoir ils sont dirigés. Là, on en constate encore le nombre, en inscrivant au compte de chaque boucher en particulier les animaux qui lui sont destinés. Après les façons d’usages, c’est-à-dire, par exemple, quand le bœuf est fait, qu’il n’en reste plus que les quatre quartiers ensemble ou détachés, des employés en prennent le poids, et autant ils trouvent de kilogrammes, autant de fois on compte de 12c,34 que le propriétaire est obligé de payer.

On n’en est pas encore arrivé à simplifier les choses de telle façon que ces droits puissent être reçus par les employés de l’octroi qui sont attachés à l’abattoir ; autrefois, il fallait aller payer à la barrière par laquelle les animaux étaient entrés. Aujourd’hui, chacun peut et doit se libérer à la barrière qui est la plus rapprochée du lieu de l’abattage. La viande, une fois sortie des abattoirs, peut être débitée à volonté, soit dans les étaux particuliers, soit dans les halles où 40 places sur 161 sont réservées aux bouchers de Paris, soit enfin à la criée. Dans ce dernier cas, la marchandise a encore de nouveaux frais à supporter.

Mais indépendamment des viandes provenant des abattoirs de Paris, il en arrive encore des quatre abattoirs de la banlieue, qui sont à Saint-Denis, aux Batignolles, à la Villette et à Belleville, et même des tueries particulières qui existent encore dans les localités qui n’ont pas rang de ville. Depuis quelque temps, les chemins de fer en apportent beaucoup aussi. Avant la loi du 10 mai 1846, ces viandes dites à la main payaient 18 centimes d’entrée par kilogramme, plus le décime ; aujourd’hui il y a près de 7 centimes de diminution. Cette différence est en faveur de forains qui peuvent entrer les morceaux de choix seulement : aussi a-t-elle déjà occasionné une certaine perturbation dans le commerce de la boucherie parisienne, qui a des tendances à abandonner les abattoirs pour se soustraire aux droits qui les frappent, sur les viandes de toutes qualités.

Il y a trois classes de bouchers :

1 – Ceux qui abattent pour leur étal et pour vendre à leurs confrères ; ce sont les chevillards.

2 – Ceux qui abattent pour leur étal seulement.

3 – Ceux qui n’abattent que rarement ou jamais, et qui viennent acheter la viande toute prête aux marchands en gros.

Les uns et les autres achètent encore assez souvent les morceaux de choix aux bouchers des campagnes qui vendent chez eux les parties inférieures. C’est surtout l’hiver que ce genre de commerce est le plus animé.

Prix de la viande autrefois, consommation et réglementation

(D’après « Le Petit Journal : supplément du dimanche », paru en 1920)

L’histoire qu’on nous enseignait autrefois faisait généralement un assez pitoyable tableau de l’existence des ouvriers et des paysans jusqu’à l’époque de la Révolution. A l’en croire, le peuple, jusqu’au jour de son émancipation, n’aurait jamais connu les joies de la chère abondante.

Pour exemple, la viande, affirme-t-on, ne figurait que très exceptionnellement sur sa table. Cela n’est pas vrai pour tous les temps. Il y eut, la vérité, des époques d’abondance et des époques de disette. Le vicomte Georges d’Avenel, qui dans son ouvrage paru en 1907, Paysans et ouvriers depuis sept cents ans, a étudié avec une admirable conscience toute l’histoire économique du passé, observe notamment que les soixante-quinze premières années du XVIe siècle furent des années de bombance où le populaire put manger à sa faim.

« Sous Louis XI, en Normandie, les ouvriers mangent de la viande trois fois par semaine ; dans l’Est, ils en mangent tous les jours. La ration quotidienne de ceux qui sont nourris par leurs patrons dépassent souvent 600 grammes… »

La viande était alors au plus bas prix. Mais dans le dernier quart du XVIe siècle, afflux de l’or et de l’argent du nouveau monde entraîne un renchérissement de toutes choses. Et les salaires n’ayant pas suivi le mouvement, le peuple en souffre cruellement. Un peu partout, des émeutes éclatent, causées par la vie chère ; et les municipalités, pour calmer les colères populaires, sont obligées de recourir aux lois de maximum. Tout est taxé, marchandises et salaires, et des peines sévères frappent quiconque enfreint la loi. Pour essayer de mettre la viande à la portée de toutes les bourses, l’échevinage des communes va jusqu’à subventionner les bouchers.

A cette époque, dit d’Avenel, « le boucher n’était pas un commerçant comme celui de nos villes qui exerce librement sa profession ; c’était une sorte de fonctionnaire. Il prête, en prenant possession de son étal, le serment solennel de bien servir la cité et tenir toujours assortiment de viandes saines au taux légal… » La viande, en effet, est taxée, et non pas la viande en général, mais chaque morceau particulier. Cette taxation méticuleuse engendre d’ailleurs maintes contestations entre le public et les commerçants, et maints conflits entre ceux-ci et les municipalités.

Les bouchers fraudent à qui mieux mieux les ordonnances. En 1631, le peuple-de Nîmes se plaint aux consuls que les langues de bœuf sont vendues huit sous, « ce qui est un prix fort excessif ». Rarement, les autorités s’entendent avec le « commerce de la chair ». Les bouchers ne veulent pas vendre au prix fixé. L’échevinage leur crée des concurrences en appelant dans la ville des bouchers étrangers. On voit même des municipalités mettre la boucherie en régie.

Mais les boucliers résistent parfois aux exigences municipales ; ils se concertent et se mettent en grève. Alors, c’est bien simple, on confisque leurs « bancs » et si cela ne suffit pas, on empare de leurs personnes et on les met en prison. Les autorités d’autrefois ne badinaient pas quand il s’agissait de faire respecter les taxes fixées par elles. Voyons quels étaient, à cette époque, les prix de la viande. Georges d’Avenel va nous renseigner à ce sujet.

Le bœuf se payait, à la fin du XVIe siècle, 42 centimes le kilo en moyenne. ce qui n’était pas cher comparé à notre époque. Mais, en revanche, la graisse valait relativement très cher : 1 fr. 30 le kilo. Cela tient à ce que l’art de l’élevage était encore dans l’enfance. Les bêtes étaient mal nourries, abandonnées à elles-mêmes dans de maigres pâturages où elles trouvaient tout juste de quoi subsister.

On regardait, à cette époque, comme un phénomène, un bœuf que la ville de Malines avait offert à Charles-Quint, et qui pesait environ mille kilos. Ce serait aujourd’hui, au concours agricole, un sujet fort ordinaire. Les animaux étaient donc plus nerveux que gras, et voila pourquoi la graisse coûtait cher. Mais le cuir était pour rien, et nos aïeux dépensaient pour se chausser quatre-vingts ou quatre-vingt-dix fois moins que nous ne dépensons aujourd’hui.

Du XVIe au XIXe siècle, la viande tint peu de place dans l’alimentation populaire. Le pain cher absorbait les ressources des pauvres gens. Même dans les périodes où le prix de la viande s’abaissait, comme dans les dernières années du règne de Louis XIV, le menu peuple n’était pas assez riche pour s’offrir le-moindre filet de bœuf. Sous Louis XVI, la cherté de la viande devint telle que l’administration de la plupart des hospices décida de n’en plus donner que deux fois par semaine aux pauvres et aux vieillards.

Dans les campagnes, on ne tuait quelques bœufs qu’au temps des moissons. Le reste du temps, les villageois ne mangeaient d’autre viande que celle provenant d’animaux que les propriétaires avaient abattus par suite d’accidents. Une vieille tradition voulait que la chair de ces animaux fût partagée entre les habitants du village.

Au début du XVIIe siècle, le prix de la viande pour l’armée, est évalué à 24 centimes ; mais sa viande de première qualité vaut 60 centimes au minimum. En Limousin, on paie le kilo de bœuf jusqu’à 84 centimes. Au XVIIIe siècle, les bouchers de Rouen vendent le bœuf 1,27 fr. le kilo en moyenne.

Ces prix allèrent augmentant lentement et progressivement pendant tout le cours du XIXe siècle. Au début, cependant, la viande était encore d’un prix abordable pour toutes les bourses. Le livre de comptes d’une ménagère de 1810 nous apprend qu’il a été payé, pour 9 livres et quart de bœuf, 5 francs 17 sous. On pouvait encore se nourrir en ce temps-là.

Cent ans plus tard, l’aloyau se vend dans les 4,50 fr. le kilo ; la côte de bœuf, le rumsteack, l’entrecôte, 3,75 fr. ; le gite à la noix, la tranche, la culotte, 2,50 ; la plate côte, 2,10. Et déjà le public se plaint et trouve ces prix excessifs. On commence à maudire la vie chère. Que dirions-nous aujourd’hui !

Bouchers

(D’après « Le Magasin pittoresque », paru en 1879)

Il est peu de métiers plus anciens que celui de boucher, et il en est aussi très peu qui aient donné lieu à de plus nombreux règlements, dans l’intérêt surtout de la santé publique. En France, à l’origine et même assez loin dans le Moyen Age, il ne fut exercé que par un petit nombre de personnes, ou même seulement par quelques familles où les fils succédaient aux pères. Ainsi, au douzième siècle, à Toulouse, la boucherie était inféodée à une famille qui avait seule le droit d’abattre les animaux et d’en détailler les chairs.

De même, à Paris, cette profession ne fut exercée longtemps que par un très petit nombre de familles. On a des motifs de supposer que cette organisation remontait à l’époque romaine. Il paraît probable qu’à l’origine une seule boucherie suffisait à tous les habitants ; elle était située dans la Cité, à l’endroit qui fut appelé le parvis Notre-Dame. Le nom d’une paroisse voisine, Saint-Pierre aux Bœufs, en a perpétué le souvenir. Cette boucherie, que Philippe-Auguste avait donnée au chapitre de Notre-Dame, subsista jusqu’au commencement du quinzième siècle.

Avant le règne de Louis le Gros, il existait une autre boucherie située sur la rive droite de la Seine, en face du grand Châtelet, à la porte de Paris ; elle appartenait au roi. De nouveaux étaux s’étant établis aux environs, il s’éleva un différend, et les bouchers royaux furent quelque temps suspendus de leur office ; puis on les rétablit dans leur privilège, et on leur donna même tous les nouveaux étaux moyennant une redevance annuelle payée aux propriétaires primitifs.

Au quatorzième siècle, cette boucherie de la porte de Paris prit le nom de Grande Boucherie, par opposition à celles qui s’étaient élevées peu à peu sur la rive gauche de la Seine. On la désignait encore ainsi au dix-huitième siècle. Du reste, des étaux existaient aussi sur la rive droite, en concurrence avec la Grande Boucherie. On y construisit même une balle sous les murs du Châtelet ; mais le prévôt de Paris fut obligé de la faire abattre pour rétablir la circulation. Cela se passait sous Charles VI.

Peu d’années après, les bouchers de Paris, de plus en plus nombreux, prirent part à la lutte sanglante entre les Armagnacs et les Bourguignons. Ce fut surtout dans le quartier Sainte-Geneviève qu’ils se soulevèrent, ayant pour principaux chefs Legoix, qui s’obstinait à vendre de la viande le vendredi, et Caboche l’écorcheur. On sait quelle fut l’issue de cette tentative de réforme, dite cabochienne, commencée avec de bonnes intentions peut-être, mais qui ne pouvait réussir par des moyens aussi violents.

Le 13 mai 1416, le roi ordonna que les constructions de la Grande Boucherie seraient démolies ; ce fut très probablement aussi le sort de celle du parvis Notre-Dame, dont il n’est plus fait mention dans la suite. Peu de mois après, la communauté même des bouchers de la Grande Boucherie était supprimée, ses privilèges révoqués, ses biens confisqués, et il fut ordonné que désormais tous les bouchers ne formeraient qu’un seul et même corps régi comme les autres corps de métiers. En même temps, pour que l’alimentation de la ville n’eût pas à souffrir de ces mesures, on créa quatre nouvelles boucheries. Deux ans plus tard, les Bourguignons étant revenus au pouvoir, la communauté des bouchers de la Grande Boucherie fut rétablie, sa balle reconstruite ; la démolition des quatre nouvelles boucheries fut en même temps arrêtée, mais exécutée seulement en partie.

Un préjugé a toujours fait considérer les bouchers comme capables de grandes violences ; il est vrai qu’ils ont été souvent tout au moins peu mesurés dans leurs paroles et leurs manières. Un arrêt du Parlement « deffend par exprès à tous maistres bouchers, détailleurs, leurs serviteurs et autres, vendant et débitant chair tant à la Grande Boucherie que autres, d’injurier, outrager, ou dire aucun blasme aux personnes qui d’eux achepteront, soit hommes, femmes, filles, serviteurs ou chambrières, ou autres personnes quelconques » ; le tout sous peine de punition exemplaire.

Philippe-Auguste avait donné à une communauté de bouchers, celle de la Grande Boucherie, des statuts qui furent plus tard confirmés. Les étaux établis dans les autres quartiers de Paris étaient bien, en droit, soumis à la juridiction de la Grande boucherie ; mais, en fait, ils ne formaient point avec elle, comme nous l’avons déjà dit, un corps de métier ; le contrôle des viandes qui y étaient mises en vente était plus difficile. Le roi Jean II voulut remédier à cet inconvénient en les réunissant tous en une seule corporation, et en créant des jurés-visiteurs comme pour les autres métiers ; mais son ordonnance demeura sans effet.

A la fin du quinzième siècle, les quatre ou cinq familles propriétaires de la Grande Boucherie s’étant fort enrichies, plusieurs d’entre elles affermèrent leurs étaux à des étrangers, étaliers ou compagnons bouchers, pris la plupart du temps parmi des gens mal exercés, et qui mécontentèrent tout le monde. Le Parlement s’émut, et contraignit les vrais bouchers à desservir eux-mêmes leurs étaux ou à les faire desservir par des gens à gages et connaissant le métier. Ces derniers demandèrent par la suite à être « maîtres » ; on leur accorda ce titre, malgré l’opposition des propriétaire, qui finirent cependant par leur louer les étaux. Dès lors, il n’y eut plus de privilège pour la Grande Boucherie.

Le prix du loyer des étaux varia beaucoup suivant les époques, et, afin d’éviter des variations trop brusques, on fut obligé de le fixer. En 1540, il fut arrêté à 16 livres parisis par an ; il fut successivement élevé ; en 1690, il était de 960 livres. A partir de ce moment, l’importance de tel ou tel étal ayant trop sensiblement varié pour qu’on pût les soumettre à un taux uniforme, les propriétaires firent leurs baux à leur volonté ; seulement, il fut défendu de changer de locataires, de demander des augmentations, de renouveler un bail ou de le transmettre, sans la permission du magistrat de police. Miniature extraite d’un livre d’heures du XVe siècle

Il était également défendu d’occuper un second étal sous un nom d’emprunt dans la même boucherie, et plus de trois étaux dans toute la ville. Guillaume de Saint-Yon, le plus riche boucher de la Grande Boucherie au quatorzième siècle, possédait trois étaux.

Ce ne fut guère qu’à la fin du quinzième siècle que s’établit définitivement la corporation des charcutiers ; auparavant, ils ne faisaient que cuire des viandes qu’ils cherchaient des bouchers, lesquels vendaient toute sorte de bétail, y compris les porcs.

Au Moyen Age, Paris avait deux marchés aux bestiaux et le bétail était vendu par des vendeurs attitrés dont l’intervention était nécessaire, mais qui pour la plupart étaient gens de mauvaise foi, quelquefois prompts à se sauver, le marché conclu, avec le prix des bestiaux. Souvent les bouchers allaient chercher le bétail loin de Paris ou le faisaient acheter par des courtiers ; dans tous les cas, il leur était défendu de porter préjudice à leurs confrères en allant au-devant des troupeaux pour les acheter avant leur entrée dans la ville.

On ne pouvait vendre la chair des animaux morts de maladie ou des bêtes trop jeunes. La viande des animaux nourris en certains lieux, les maladreries par exemple, était également prohibée ; elle était saisie et brûlée, et quelquefois même la viande saine trouvée sur les étaux avait le même sort. Il en était ainsi de la marchandise qui avait été exposée trop longtemps à l’étal ; il est vrai que les bouchers usèrent parfois d’un stratagème : pour donner plus d’apparence à leur viande « défraîchie », ils plaçaient des chandelles, même en plein jour, sur leurs étaux, afin, grâce à une lumière blafarde, de faire acheter par les clients des morceaux suspects. Le prévôt des marchands fut contraint de leur enjoindre de réduire ces illuminations intéressées au strict nécessaire.

Une fois que l’animal était assommé (le genre de mort différait suivant que la viande était destinée à des chrétiens ou à des juifs, lesquels avaient toujours leurs boucheries à part), on l’écorchait et on le coupait en six morceaux, les deux épaules, les deux cuisses, le devant et le derrière du corps.

A l’étal, ces morceaux étaient subdivisés ; il est cependant à remarquer que le filet n’était point ce que nous appelons ainsi aujourd’hui , mais un morceau près du rognon, auquel avait droit le garçon qui avait tenu les pieds de l’animal pendant qu’on l’écorchait. Le morceau le plus estimé dans le boeuf était le noyau : « Un des meilleurs morceaulx ou pièces de dessus le beuf, soit à rostir ou cuire en l’eaue, c’est le noyau de beuf ; et nota que le noyau de beuf est la pièce après le col et les espaules. » Ainsi s’exprime un auteur du quatorzième siècle, qui a nous a laissé un Traité de cuisine dont bien des recettes feraient pâlir nos cordons bleus.

A l’origine, en France, la viande paraît s’être vendue au poids ; mais de bonne heure on la vendit au morceau, à la main, disait-on. On essaya plusieurs fois d’établir une taxe, mais sans grand résultat ; et, en somme, les bouchers gagnèrent toujours à peu près ce qu’ils voulurent. Un de leurs profits en nature était encore la fonte du suif, qui passait ensuite entre les mains des chandeliers.

Un boucher recevait l’adjudication de la viande nécessaire a l’entretien de la maison du roi ; et comme fournisseur du roi, il avait le droit de prise, c’est-à-dire le droit de choisir les têtes de bétail avant leur arrivée au marché public ; ce privilège donnait lieu à d’innombrables abus.

Les bouchers étaient au nombre de ceux auxquels il était permis de vendre et de travailler les jours fériés ; d’abord, ils durent observer tous les dimanches de l’année, et de plus une douzaine de fêtes ; dans la suite on leur permit d’ouvrir leurs étaux tous les jours, au moins pendant une partie de l’année.

Sans parler des règlements qui les obligèrent depuis le seizième siècle à se présenter tous les ans devant le magistrat de police, à la fin du Carême, pour y continuer le bail de leurs étaux et prendre l’engagement de les desservir, un grand nombre de dispositions avaient été prises pour sauvegarder contre eux la salubrité publique et les empêcher de rendre inhabitables les quartiers où ils avaient élu domicile. C’est ainsi qu’au quatorzième siècle on défendit aux bouchers de la montagne Sainte-Geneviève de jeter dans la rue le sang et les débris provenant des animaux qu’ils avaient abattus.

Au Moyen Age, le « four » du métier des bouchers de Paris, c’est-à-dire la maison de la corporation, était situé près du Châtelet, du côté de la Grande Boucherie : c’était là que le maître et les jurés tenaient leurs séances, et, dans certains cas, rendaient la justice et punissaient ceux qui avaient contrevenu aux statuts du métier. La corporation avait un sceau qui était apposé au bas des actes qui l’intéressaient, tels, par exemple, que les contrats d’apprentissage.

Au quinzième siècle, la confrérie que les maîtres bouchers avaient à Saint-Jacques portait le nom de « Confrairie de la Nativité de Notre-Seigneur aux maistres bouchers de la ville, en la chapelle Saint-Loys » ; et, au dix-huitième siècle, il existait encore, à un des angles de la Boucherie, un bas-relief de cette époque représentant la Nativité. Par extraordinaire, la fête de la confrérie ne se célébrait point le jour de Noël, mais le dimanche suivant ; et, ainsi que cela se pratiquait dans certains autres métiers, on y admettait tous ceux qui manifestaient le désir de s’y associer.

La fête de la corporation n’avait pas lieu le même jour dans toutes les villes ; la Saint-Barthélemy, la Saint-Hubert, la Saint-Nicolas, la fête du Saint-Sacrement, la fête de l’Annonciation, étaient les jours le plus fréquemment adoptés pour ces sortes de solennités. On avait choisi ces deux dernières fêtes en souvenir des paroles de l’Evangile : « Le Verbe s’est fait chair », et « Ma chair est vraiment une nourriture. » Si les saints patrons étaient différents, les armoiries et les bannières ne l’étaient pas moins ; cependant il est à remarquer que le boeuf passant, comme on dit dans la langue du blason, c’est-à-dire marchant, y dominait : allusion naturelle à l’animal qui faisait le principal objet du commerce des confrères.

Ailleurs, nous trouvons le bélier ; les boucliers de Rennes firent figurer dans leurs armoiries une figure du Christ ; ceux de Dinan, un saint Jean ; ceux de Lille, un saint Barthélemy ; ceux de Cambrai, un saint Hubert ; ceux de Douai, une Vierge. Les privilèges des bouchers de Paris, en ce qui concernait la justice, furent confirmés par Henri II en 1550, et ils ne perdirent définitivement cette prérogative qu’en 1673, lorsqu’on réunit toutes les justices à celle du Châtelet. Les statuts accordés aux bouchers-étaliers de la Grande Boucherie, d’abord simples locataires, en 1587, furent étendus à tous les bouchers de Paris. En 1653, par suite d’un concordat, ils reçurent quelques modifications, et ne furent définitivement abolis que le 13 mai 1791, date à laquelle il y avait environ 230 bouchers à Paris. Voici quels étaient les principaux points visés par ces statuts.

Nul ne pouvait être reçu maître s’il n’était fils de maître ou avait fait trois ans d’apprentissage et trois ans de service dans une boucherie. Les fils de maîtres, pourvu qu’ils eussent servi pendant trois ou quatre ans, étaient dispensés du chef-d’œuvre, lequel consistait à mettre un bœuf, un veau, un mouton et un porc, en état d’être vendus sur l’étal, à les habiller, pour employer le terme du métier. Les fils de maîtres pouvaient devenir maîtres à dix-huit ans, les autres à vingt-quatre seulement. Quatre jurés, élus tous les deux ans par la communauté des maîtres, devaient veiller à l’observation de ces statuts. Ils avaient encore la charge de visiter les animaux qui devaient être abattus, « et surtout ne permettre qu’aucunes bestes mortes ou malades soient vendues ou débitées au peuple, pareillement les chairs trop gardées, indignes d’entrer au corps humain, à peine d’amende que payera le maître boucher qui sera trouvé y avoir contrevenu. »

Tels furent les règlements qui restèrent en vigueur jusqu’à la Révolution, époque à laquelle il existait encore comme représentants de cette antique corporation les Thibert et les Saint-Yon. Ajoutons que si le corps de métier disparut, les bouchers n’en conservèrent pas moins certaines habitudes qui durent encore aujourd’hui, et dont les ordonnances ne font point mention : par exemple, la « réjouie » ou « réjouissance », à laquelle l’esprit gaulois donna sans doute ce nom par antiphrase, doit être aussi ancienne que la corporation. Quant à la liberté de boucherie, bien qu’elle ait existé momentanément dans certaines villes, à Chartres par exemple, elle ne fut en somme, sous l’Ancien Régime, qu’une exception.

Maître boulanger au Moyen Age : déroulement de la cérémonie de réception

(D’après « Lectures historiques. Histoire anecdotique du travail », paru en 1910)

Un texte du temps de Louis X le Hutin — qui régna de novembre 1314 à juin 1316 — que cite Fagniez dans ses Etudes sur l’industrie à Paris aux XIIIe et XIVe siècles, mentionne le nom de Roger Le Passeur, boulanger qui plaida la cause de sa corporation lorsque, en 1315, les Parisiens, trouvant le prix du pain élevé, adressèrent une réclamation au prévôt. Voici, extrait de l’Histoire anecdotique du travail (1910), un aperçu de la cérémonie de réception de ce boulanger comme maître qui eut lieu en 1285.

La corporation, le corps de métier de jadis est l’organisation qui groupe tous les artisans exerçant la même profession. Quelle que soit son origine (collège romain, ghilde germanique, etc.) celle organisation répond au besoin qu’éprouvent les gens d’un même métier de s’entendre contre ceux qui peuvent leur nuire, seigneurs, artisans ou marchands du dehors, mauvais fabricants et falsificateurs, etc.

Les règles de chaque méfier étaient sévères, et avaient surtout pour objet d’assurer une bonne production. Il n’était pas donné à chaque ouvrier d’être successivement apprenti, compagnon et maître. Ceux qui n’étaient pas fils de maître, ou qui n’épousaient pas une riche héritière ou qui n’avaient pas une facilité d’économie remarquable, pouvaient travailler toute leur vie pour le compte d’autrui. Néanmoins, les frais d’établissement étant alors tout à fait peu considérables, tout ouvrier laborieux et un peu économe pouvait au XIIIe siècle devenir patron.

Par ailleurs, en raison de la vie commune, l’intimité et la camaraderie régnaient souvent entre maîtres et valets. Tous les travailleurs du XIIIe siècle étaient, en somme, dans la situation de ces ouvriers qui tantôt travaillent au compte d’un patron, tantôt travaillent chez eux comme façonniers.

Un matin de l’année 1285, l’année même où Philippe le Bel monta sur le trône de France, Roger Le Passeur, le boulanger, ou, comme on disait alors, le talemelier de la rue Beaubourg à Paris, s’éveilla joyeux. L’angélus sonnait encore dans le petit jour : il annonçait le dimanche, le dimanche tant attendu, où Roger devait être reçu maître dans son métier.

— Vite, debout, femme ! cria-t-il. C’est aujourd’hui le grand jour ; nous n’avons point trop de temps pour nous préparer.

Et la bonne ménagère, joyeuse elle aussi, s’empressa. Il y avait déjà quelque cinq ans que Roger l’avait épousée. C’était chez Geoffroy Neveu, son oncle à elle, son patron à lui, qu’ils s’étaient connus ; et comme elle était gracieuse et bonne, comme il était un laborieux apprenti, et comme enfin ils s’aimaient, le vieux Geoffroy avait consenti à leurs fiançailles. Il estimait Roger, et il pensait que, lui mort, il saurait fort bien continuer ses affaires et rendre sa nièce heureuse.

Mais un commerçant ne pouvait pas alors céder son fonds au premier venu. Dans chaque ville, tous les marchands ou artisans d’un même métier étaient organisés en corporation. Chaque corporation avait ses règles précises, et pour exercer un métier, il ne suffisait pas comme on disait, « d’avoir de quoi » ; il fallait encore savoir le métier, avoir accompli un temps déterminé d’apprentissage, et souvent même avoir témoigné devant les jurés, c’est-à-dire en quelque manière devant les chefs de la corporation, qu’on était capable de faire de bon travail. Dans beaucoup de cas, on devait en outre acheter le métier, c’est-à-dire payer à un seigneur ou à quelque grand personnage le droit d’exercer la profession. Evidemment, tout ouvrier un peu habile pouvait espérer de devenir maître ; mais, lorsqu’il n’était pas fils de patron, il lui fallait, comme Roger, avoir au moins la chance d’épouser une héritière, pour pouvoir à son tour s’établir.

Dans la corporation des boulangers, en particulier, celui qui voulait devenir maître devait remplir un grand nombre de conditions, et ce n’était qu’après beaucoup d’années et beaucoup de formalités qu’un artisan pouvait enfin parvenir à la maîtrise.

Ainsi, Roger, lorsqu’il était devenu le fiancé de Madeleine, avait d’abord terminé ses années d’apprentissage ; puis il avait eu à prouver aux maîtres talemeliers qu’il savait bien le métier ; il avait répondu à toutes leurs questions ; il avait rigoureusement pétri une belle fournée et il avait été jugé bon ouvrier, digne d’exercer le métier. C’est alors que son mariage avait eu lieu. A la mort de l’oncle, Roger, avec ses économies et le petit héritage recueilli par sa femme, avait pu acheter le métier, comme devaient faire les boulangers.

Tous les boulangers de Paris, en effet, se trouvaient placés sous la juridiction du grand panetier du roi ; et tout nouveau talemelier devait payer à ce fonctionnaire le droit d’exercer la profession. C’était même une grosse part des revenus de sa charge. Le grand-panetier était le chef des boulangers de Paris, le chef de la corporation ; le « maître du métier » n’était que son lieutenant, et c’était lui encore qui choisissait les douze jurés chargés de veiller à l’application de toutes les règles et statuts du métier.

Roger, ayant donc acheté le métier, avait été accepté comme novice par les jurés. Il avait pu prendre, à son tour, un ouvrier, ou comme on disait alors, un varlet. Il avait choisi un de ses compagnons d’errance, avec qui il avait naguère travaillé ; et c’est ainsi qu’il venait de passer sans trop d’ennui les quatre longues années de stage que l’on imposait aux nouveaux patrons, aux novices, avant de les recevoir maîtres.

C’étaient là souvent quatre rudes années pour les petits débutants comme Roger et sa femme. La boutique à remettre à neuf pour attirer ou regagner les clients que la négligence du prédécesseur avait un peu éloignés, le varlet à payer, un apprenti à nourrir et à entretenir selon toutes les règles imposées aux maîtres, dans les statuts du métier… Il fallait en vendre, des petits pains, pour subvenir à ces dépenses !

Et sans compter encore les tailles, les contributions de toutes sortes, à la ville ou au roi, sans compter surtout les droits qu’il fallait payer pendant ces quatre ans, toujours au grand panetier : 25 deniers à l’Epiphanie, 22 deniers à Pâques, 5 deniers et une obole à la Saint-Jean-Baptiste, 6 sous à la Saint-Martin d’hiver, et encore 1 denier et 1 obole chaque semaine. Ainsi l’exigeait toujours le statut du métier.

Mais Roger Le Passeur avait été heureux. Jamais, pendant son noviciat, il n’avait fait attendre l’intendant du grand panetier, chargé de percevoir ces droits, et à chacune des échéances celui-ci avait attesté sur une coche de bois qu’il avait bien payé, en bonne monnaie sonnante. Jamais non plus le maître du métier, quand il venait, suivi d’un sergent du Châtelet et de plusieurs jurés, n’avait surpris à ses fenêtres de pains mal faits ; et c’est à peine si, un matin, venu presque au lever du jour, il avait trouvé un pain un peu rongé par les rats, ce qui était prévu et puni par le règlement du métier.

Pains d’un denier, pain de deux deniers, gâteaux dorés ou échaudés, les jurés avaient chaque fois admiré tout le beau travail du novice. Et, la bonne renommée aidant, les clients étaient venus plus nombreux. Tel riche bourgeois de la rue qui naguère encore continuait de cuire chez lui, dans un four particulier, en disant que jamais talemelier ne ferait pain comme le sien, avait même décidé d’acheter à Roger, et ils avaient passé marché pour six beaux pains coquillés — dont la pâte est boursouflée par la cuisson — à fournir chaque jour.

Les affaires allaient donc bien, et c’était tout vibrant de douces espérances que Roger allait ce matin-là prendre rang parmi les maîtres. Il ne leur fallut pas longtemps, croyez-le bien, pour être prêts, lui et sa femme. Vêtus de leurs plus beaux habits, ils attendaient maintenant, dans l’arrière-boutique, l’heure où la confrérie viendrait les chercher pour les conduire solennellement chez le maître du métier.

C’était comme le matin de leur mariage. Dans la petite salle obscure, où le four, éteint depuis la veille « à l’heure où l’on allume les chandelles », répandait encore une douce chaleur, les voisins, joyeux aussi, venaient tous, pour les voir. Pierre le marchand d’épices, Guillaume le tonnelier, Thomas le marchand de drap, Hubert le tavernier, tous les amis, leurs femmes, leurs enfants, étaient là, et les parquets de bois faisaient entendre de petits craquements sous ce poids inaccoutumé. Chacun voulait les admirer, chacun leur voulait parler.

— On va voir, disaient presque tous, comme tu casseras le pot de terre !

Car c’était, vous allez voir, un usage particulier aux boulangers, et dans tous les métiers, on en parlait souvent. Mais au milieu de tout le bruit :

— Les voici ! les voici ! cria le varlet, le bon gindre, le vigoureux pétrisseur qui guettait depuis quelque temps par la fenêtre.

En effet, la confrérie arrivait. Les douze gardes jurés marchaient en tête, autour de la belle bannière de soie, brodée d’or, qui resplendissait au soleil, et tous les talemeliers, maîtres ou varlets, suivaient, l’air recueilli et fier. Ils s’arrêtèrent devant la porte Le premier des jurés invita Roger à venir avec lui chez le maître du métier. Alors, portant dans les bras un pot de terre neuf, rempli de noix et d’oublies, tel que l’exigeait la coutume du métier, Roger se plaça derrière les jurés. Et à travers les rues peuplées où tous les gens se mettaient aux fenêtres, la procession se rendit chez le maître du métier.

Celui ci attendait devant sa porte, ayant à son côté le percepteur du grand panetier. Les jurés vinrent se ranger à l’entour, et, dans le grand cercle que formèrent tous les membres du métier et leurs premiers garçons, le novice Roger resta seul.

— Maître, dit-il après s’être incliné, j’ai fait et accompli mes quatre années.

Et ce disant, il lui présenta le pot rempli de noix et d’oublies. Alors le maître le prit, et, se tournant vers le percepteur :

— Est-il conforme à la vérité, dit-il, que Roger Le Passeur a fait et accompli ses quatre années ? Est-il vrai qu’il a régulièrement payé les redevances dues à Monseigneur le grand panetier ?

— Oui, cela est vrai, répondit le percepteur.

Alors le maître rendit à Roger son pot de terre. Et lui, de ses bras vigoureux de gindre, accoutumés à remuer la pâte, il lança le pot contre la muraille, tandis que tous les talemeliers, amusés de la vieille coutume du métier, et curieux de constater sa force, se penchaient les uns sur les autres pour mieux voir. Le pot de terre vola en miettes ; les noix, les oublies furent projetées de tous les côtés.

Alors, acclamant le nouveau maître par mille cris joyeux, toute la compagnie se précipita, l’entraînant, l’enlevant presque, vers la maison du maître. Les garçons, les jeunes, plus alertes, grimpaient en courant dans la grande salle où le festin était préparé, cependant que les plus âgés, se rappelant leur jeune temps et le jour où, eux aussi, ils avaient brisé leur pot, rejoignaient le maître, les jurés, et rentraient doucettement.

Autour de la table tous se retrouvèrent. Le maître, selon l’usage, avait fourni le feu et le vin. Et, cette année-là, c’était de fameux vin. Quant au reste, sachez l’usage : chez les boulangers ce n’était point au nouveau maître, comme dans d’autres corporations, qu’il incombait d’abreuver ses confrères ; chacun d’entre eux payait sa part, un denier de cotisation, et à ce prix le festin était beau.

Roger, rayonnant, était assis près des jurés. On trinqua beaucoup de fois, on dit beaucoup de bons mots, et le soir, la confrérie compta un maître de plus. De Roger Le Passeur, et de tous ceux qui, comme lui, au temps jadis, brisèrent le pot, nous ne savons pas grand chose. A peine de ci de là, dans les vieilles chartes, un nom paraît. Et c’est ainsi que nous avons appris le sien. Au temps où les gens de Paris trouvaient que le pain était cher, en l’année 1315, ils avaient prié le prévôt de s’enquérir de l’affaire, et de voir si les boulangers ne ramassaient pas trop de sous. Roger Le Passeur fut nommé avec Pierre de Gournay pour défendre leurs confrères talemeliers et pour démontrer à tous que, s’ils avaient beaucoup de sous, on ne pouvait pas dire vraiment, comme de la boulangère de la chanson, qu’ils ne leur coûtaient guère.

Pain mangé par nos aïeux : sa nature, son prix

(D’après « Le Petit Journal. Supplément illustré », paru en 1920)

La question du pain a toujours préoccupé les instances gouvernementales. Rappelons que c’est seulement par lettres patentes de 1305 (exactement du mercredi après l’octave de Pâques de l’an 1305) que les bourgeois de Paris reçurent de Philippe le Bel la permission de cuire leur pain dans leurs maisons et de se vendre du pain les uns aux autres. C’était créer le boulanger, et abolir tacitement la servitude des fours banaux.

Du temps des premiers rois capétiens, Paris n’avait qu’un four banal auquel chaque habitant portait cuire son pain. En 1137, la reine Alix, veuve de Louis VI le Gros, en fit bâtir un deuxième sur la terre de Champeaux, sur l’emplacement où se trouvèrent par la suite les Halles. Plus tard, l’évêque de Paris en fit construire un troisième pour les bourgeois de Saint-Germain-l’Auxerrois. Puis eurent leur four les religieux de Saint-Germain-des-Prés, l’abbé de Saint-Maur-des-Fossés, les chanoines de Saint-Marcel, etc. De là, les nombreuses rues du Four, dont les unes ont été emportées par l’expropriation, les autres débaptisées pour éviter les confusions.

Les ordonnances royales sur la boulangerie, la vente des farines, la fabrication du pain sont innombrables. Charles V décide, en 1366, que les boulangers seront tenus de ne faire que deux sortes de pains, l’un de deux, l’autre de quatre deniers ; six ans plus tard il reconnaît trois qualités de pain et en règle expressément les prix : le pain blanc ou pain de Chailli, pesant 25 onces 1/2, se vendra deux deniers ; le pain bourgeois, de 37 onces 1/2 se vendra deux deniers ; quant au pain de brode, de qualité inférieure, il pèsera 36 onces et se vendra la modique somme d’un denier.

Ne concluez pas de ceci que nos aïeux du Moyen Age connaissaient le pain blanc tel que nous le mangeons aujourd’hui. Il n’en est rien. Ce pain blanc, qu’ils dénommaient pain de Chailli, et qui était le pain des riches, ne leur paraissait blanc que parce qu’il était moins noir que les autres. Mais le véritable pain blanc est un progrès tout moderne. Et d’ailleurs, les hygiénistes, partisans du pain complet, vous diront que ce n’est même pas un progrès et que nos aïeux, en mangeant du pain noir, mangeaient peut-être de meilleur pain que le nôtre.

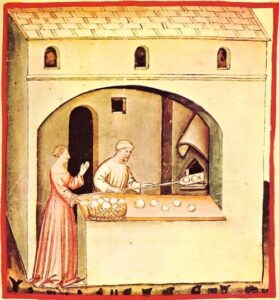

Le pain. Extrait du Tacuinum sanitatis (fin du XIVe siècle)

Le pain. Extrait du Tacuinum sanitatis (fin du XIVe siècle)

Peu à peu, la boulangerie fait des progrès. Au XVe siècle, nous sommes loin des trois sortes de pain de Charles V. Les chartes en énumèrent plus de quinze variétés. Il y a le pain de cour, le pain de chevalier, d’écuyer, de chanoine, le pain pour les hôtes, pour les servants, pour les valets ; il y a même des gâteaux légers faits d’un pain spécial, le pain semainiau que les oublieux vendent par les rues et qu’ils annoncent par ce cri : « Oublies chaudes, oublies renforcées, échaudés ! »

Dès cette époque, les gens aisés, la haute bourgeoisie, la noblesse mangent d’un pain presque blanc, qui, pour être moins raffiné que celui d’à présent, est déjà bien allégé des éléments qui constituent le pain complet. Le peuple des villes mange du pain bis. Quant aux « vilains » des campagnes, le bon blé qu’ils récoltent n’étant pas pour eux, ils se repaissent de pain d’orge, de seigle, de méteil, de son pétri en pâte grossière.

Au XVIIe siècle encore, même à la cour on mangeait du pain bis ; et, trop souvent, de qualité inférieure. Héroard, médecin de Louis XIII, raconte dans son Journal, que le prince, alors dauphin, jeta un jour son pain parce qu’il était pourri.

D’Avenel assure que le pain rassis était en ce temps-là de consommation courante puisqu’en beaucoup de maisons bourgeoises, on ne chauffait le four qu’une fois par mois. Les montagnards du Dauphiné cuisaient leur pâte en octobre pour tout l’hiver ; aussi devenait-elle si dure qu’il fallait la couper à la hache comme du bois.

Il n’en va pas beaucoup mieux au siècle suivant. N’a-t-on pas maintes fois cité le mot du duc d’Orléans, jetant un jour sur la table du Conseil, devant Louis XV, un pain fait de détestable farine et disant : « Voilà, Sire, de quel pain se nourrissent vos sujets ! » Au dire d’un contemporain de Louis XV, il n’y avait pas alors, en Europe, plus de 2 millions d’hommes mangeant du pain blanc. Et encore, ce pain était-il vraiment blanc ? D’Avenel rapport encore qu’en Beauce, patrie du froment, le paysan ne mangeait que de l’orge et du seigle ; en Normandie et en Bretagne, il se nourrissait de blé noir, partout il avait recours à l’avoine. « Le méteil même, jusqu’à la Révolution, demeura du luxe ; en beaucoup de villages de la région parisienne, on ne mangeait du pain blanc que le jour de la fête patronale ».

Le pain blanc est une conquête du XIXe siècle. Donnons, au cours de ce siècle, quelques aperçus du prix du pain. De 1804 à 1812, 0 fr. 60 les 2 kilos ; en 1812, 0 fr. 90 ; de 1823 à 1853, 0 fr. 80 ; de 1865 à 1885, 0 fr. 70 ; en 1904, 0 fr. 75 ; en 1920, 1 franc. Le prix est alors amené à plus que doubler, l’Etat ne pouvant continuer à acheter le blé cher et à faire vendre au consommation le pain bon marché, ce qui fait dire à l’époque que, d’une part, nos pères, en quelques circonstances rares de famine causée par les guerres, n’auront jamais connu le pain à un tel prix, d’autre part il importe de ne pas gaspiller ce pain blanc que nous mangeons et que nos aïeux eussent considéré comme du gâteau.

A ce sujet, reproduisons ici un passage extrait du célèbre livre de Jules Vallès, Jacques Vingtras : « J’ai, dit Vallès, le respect du pain. Un jour, je jetais une croûte ; mon père est allé la ramasser. Il ne m’a pas parlé durement comme il le fait toujours. Mon enfant, m’a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain ; c’est dur à gagner. Nous n’en avons pas trop pour nous ; mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour et tu verras ce qu’il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant ! Je ne l’ai jamais oublié.

« Cette observation qui, pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse me fut faite sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu’au fond de l’âme ; et j’ai eu le respect du pain depuis lors. Les moissons m’ont été sacrées : je n’ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir un coquelicot ou un bluet ; jamais je n’ai tué sur sa tige la fleur du pain !

« Ce qu’il dit des pauvres me saisis aussi, et je dois peut-être à ces paroles prononcées simplement ce jour-là d’avoir toujours eu le respect et toujours la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu’il vaut… Je l’ai vu. »

Nos aïeux à table : tour d’horizon de la cuisine française

(D’après « Le Petit Journal. Supplément du dimanche », paru en 1920)

Nos aïeux mangeaient copieusement, et nos aïeules ne faisaient pas petite bouche. Mais c’est au XVIIe siècle que le raffinement se taille une place de choix, la cuisine française acquérant bientôt ses lettres de noblesse et jouissant d’une belle réputation franchissant les frontières.

« L’animal se repaît, l’homme mange, l’homme d’esprit seul sait manger. » Ce dicton résume toute l’histoire de la civilisation. Les héros d’Homère, réunis autour du mouton ou du porc rôtissant tout entier, se repaissaient. Rome et le Moyen Age mangèrent ; ce n’est vraiment que depuis la Renaissance que, lentement, nos aïeux apprirent la « science de gueule », ainsi que l’appelait Montaigne. Rabelais la fit entrer dans la littérature. Le Miroir du Mariage, d’Eustache Deschamps, et Le Ménagier de Paris en témoignent.

Nos aïeux mangeaient copieusement, et nos aïeules ne faisaient pas petite bouche. Bodin, dans son Discours sur l’extrême cherté qui est aujourd’hui en France (1574), raconte qu’ « on ne se contente pas en un dîner ordinaire d’avoir trois services ; premier de bouilly, second de rosty, et le troisième de fruicts, et encore il faut d’une viande avoir cinq à six façons, avec tant de saulces, de hâchis, de pasticeries, de toutes sortes de salemigondis et d’autres diversitez de bigarrures, qu’il s’en fait une grande dissipation ». Dans un repas offert à Louis XIV, en 1666, par Mme la Chancelière, en son château de Pontchartrain, on servit plus de 168 plats.

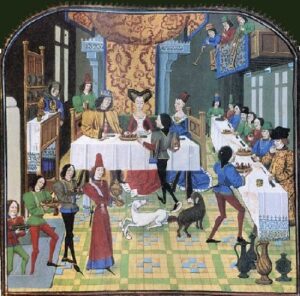

Festin d’apparat au Moyen Age (enluminure extraite de

Histoire d’Olivier de Castille et d’Artus d’Algarbe, vers 1450)

Les Honneurs de la Table, premier ouvrage important paru sur ce sujet, fut écrit sous le règne de Charles VI par une grande dame, nommée Aliénor de Poitiers. Ce fut sous le règne de Louis XII que la cuisine et la table commencèrent vraiment à exercer une influence sur la vie mondaine. Sous François Ier le luxe des ustensiles de table devint excessif : plats ciselés par Cellini, torchères et candélabres précieux, etc. Les vitrines de nos musées offrent de superbes spécimens de ces merveilles.

La fourchette nous vint d’Italie. Elle avait seulement deux dents. Thomas Coryate, voyageur anglais, mentionne, à son grand étonnement vers la fin du XVIe siècle, l’emploi de cet instrument bizarre. Catherine de Médicis en apporta quelques-unes dans ses bagages. La mode des fraises, qui gênaient les mouvements du cou, fit la fortune de la fourchette à la cour. Les Mignons l’adoptèrent, malgré les critiques des gens sérieux que, en tout temps, les nouveautés offusquent. On y renonça dès que la mode des fraises fut passée, et la cour raffinée des Valois reprit l’usage de la fourchette du père Adam, que, pendant sa jeunesse, Henri IV préféra à toute autre. Anne d’Autriche, la « reine aux belles mains », n’aimait pas la fourchette. Pourtant, cet instrument si commode s’imposa et fit surgir une foule de règles de politesse et de civilité dans les repas.

La cuisine devint en honneur, et un écrit du temps : L’art de bien traiter, vante le choix et le raffinement qui présidaient à l’ordre des plats. Faire la cuisine devint à la mode. « Louis XIII lardait parfaitement et excellait dans les confitures. » Plus tard, Mazarin, dans l’intimité, confectionna du risotto pour la reine Anne. L’invitation à dîner du poète Scarron, au peintre Mignard, nous donne le menu d’un dîner bourgeois au XVIIe siècle :

Dimanche, Mignard, si tu veux,

Nous mangerons un bon potage,

Suivi d’un ragoût ou de deux,

Du rôti, dessert et fromage.

Nous boirons d’un vin excellent,

Et, contre le froid violent,

Nous aurons du feu dans ma chambre ;

Nous aurons des vins de liqueur,

Des compotes avec de l’ambre,

Et je serai de bonne humeur.

Mme de Maintenon apprit sans doute de son premier mari le secret des menus, destinés à réveiller le goût blasé et l’appétit déclinant du grand Roi. Le Régent fut le véritable restaurateur des plaisirs raffinés de la table. Sous le règne de Louis XV, la cuisine française brilla du plus vif éclat. Les quatre sœurs de Nesle retroussent leurs manches de dentelles, et aident Louis XV à cuisiner des plats fins. Mme de Pompadour invente les filets de volaille en Bellevue. Mme Dubarry, les filets de lapereaux. La duchesse de Mirepoix découvre une nouvelle manière d’accommoder les cailles.

Dans toute l’Europe, on voulut alors manger à la française. Le cuisinier devient un personnage. Au XVIIIe siècle, des mémoires nous représentent un chef de grande maison « richement vêtu, l’épée au côté, un diamant au doigt, jouant avec une boîte d’or ». Gustave III, lors de son voyage en France, emmena en Suède des cuisiniers français. On retrouve encore aujourd’hui de la cuisine à cette époque, dans les anciennes familles vivant sur leurs terres. On l’appelle en Suède « cuisine Gustavienne » et l’on vous apprend avec une certaine fierté que c’est là « la cuisine même de Mme de Pompadour ».

A mesure que diminue le nombre des plats, l’importance sociale des dîners grandit. Mme Geoffrin n’offrait à ses convives qu’un poulet, des épinards et une omelette ; mais ses hôtes savaient rencontrer chez elle les plus grands esprits de son temps. Mme de Tencin déployait plus de luxe. Les dîners d’Helvétius, présidés par sa charmante femme, étaient des plus recherchés par les sommités intellectuelles de l’époque.

Nous ne pouvons nommer toutes les délicieuses amphitryonnes du temps. Quelques-unes, comme naguère Mme Scarron, remplaçaient parfois le rôti par une histoire : mais elle était si bien contée. On dînait bien et partout, en cette heureuse fin d’ancien régime, en province autant qu’à Paris. Pendant la Révolution, on mangea pour vivre, à la hâte et sans plaisir. Qui était sûr d’achever son repas en famille ou avec ses amis, qu’on fut ci-devant ou révolutionnaire !

Bonaparte voulut faire revivre en France le goût de la table. Comme empereur, il ordonna à ses généraux entre deux batailles, et à ses hauts fonctionnaires d’offrir des dîners, parce que « être gourmand et savoir l’être donne de la considération ». Il ne prêchait pas d’exemple, car il était sobre, ou plutôt dédaigneux des plaisirs de la table, et ne subissait pas aisément les longs repas. Mais il se plaisait à voir Talleyrand reprendre les grandes traditions gastronomiques, et Cambacérès avoir une table somptueuse.

Louis XVIII était gourmand ; on le fut sous son règne ; il semblait que de mettre les bouchées en double réparait les privations de l’exil pour les uns, et les angoisses des guerres napoléoniennes pour les autres. Louis-Philippe avait une table simple et bourgeoise qu’imitèrent ses sujets. Des mets abondants, servis sur une table peu luxueuse, furent la caractéristique de ce temps.

Le vin

La vigne est l’une des plantes les plus anciennes de la terre. Des fossiles datant d’il y a soixante millions d’années ont été retrouvés en Champagne, mais les débuts de la viticulture datent de 7 000 ans av. J.C. La vinification quant à elle, existe depuis plusieurs millénaires. Le berceau de la vigne et du vin se situe en Arménie. Des fouilles archéologiques, ont mis au jour un complexe de vinification (un pressoir à vin et une cuve de fermentation en argile) datant de 6 100 avant notre ère. La première représentation du procédé de vinification est le fait des Egyptiens, au IIIe millénaire avant notre ère sur des bas-reliefs représentant des scènes de pressurage et de vendange. Ce sont les Egyptiens qui ont appris aux Grecs à cultiver la vigne. Entre 1500 et 500 avant notre ère, la vigne devient un élément essentiel de l’agriculture pour les Grecs. Ils l’implantent dans l’ensemble du bassin méditerranéen notamment en Italie, puis en Gaule en 600 ans av. (sur les rives de la Méditerranée). A partir de 125 avant J-C les romains diffusent la vigne. La viticulture s’étend le long du couloir rhodanien vers le nord, et à l’ouest vers le Languedoc. Durant toute cette période, la vinification se faisait essentiellement à base de raisins noirs, mais restait exempte de macération, les vins étaient donc de couleur claire. Le jus était en général recueilli après un simple foulage et la pressée était immédiate. Le pressoir était connu depuis longtemps déjà mais c’étaient de lourdes machines, fort onéreuses et peu de caves pouvaient en posséder. Les plus riches, mieux équipés, pouvaient presser à la demande pour les plus modestes, mais moyennant un paiement le plus souvent jugé lui aussi trop onéreux. À la chute de l’Empire romain, l’Eglise maintient dans ses diocèses la culture de la vigne et du vin et répand sa commercialisation. A partir du Moyen Age, la qualité des vins progresse, le vin sous la forme où nous le consommons aujourd’hui. À la fin du Xe siècle, Bordeaux seule région viticole à ne pas être sous influence de l’Église, commence à se développer.

Au Moyen Age c’est le vin qu’on boit le plus. On boirait bien de l’eau, mais le plus souvent, elle n’est pas potable. L’eau polluée rend malade et sa consommation peut être mortelle, alors on boit du vin. Au XIe siècle, on consommait surtout du vin blanc, mais à partir du XIIe siècle, la préférence va au vin rouge, du moins dans les pays du Sud de l’Europe. Le vin est un « élément clé du quotidien »

On boit donc « du vin, uniquement du vin et beaucoup de vin » au Moyen Age, voire du cidre, du poiré pour les moins fortunés. « C’est valable pour les hommes, les femmes, et même pour les enfants. » Et il faut compter environ 3 litres de vin par jour et par personne … même si ces vins étaient moins forts en alcool qu’aujourd’hui, on peut envisager un certain état d’ébriété ainsi que la goutte, l’alcoolisme chronique, déformations du visages, plaques sur les joues, … . La production de vin à cette époque est donc considérable, il y a des vignes partout.

Le vin est « un principe vital » au Moyen Age à cause de la pollution de l’eau. On s’en sert beaucoup en médecine. Pour laver les blessures (le vin fait office de désinfectant), au cours des opérations chirurgicales, pour soigner les blessures pendant la guerre. On immerge les membres douloureux dans des bains de vin et on prépare des remèdes à base de vins.

En médecine mais aussi en cuisine, le vin est partout. La majorité des bouillons contiennent du vin et sont souvent réalisés à moitié d’eau et de vinaigre. On sait ainsi que le goût pour l’aigre-doux, le mélange d’acide et de sucré, était très répandu au Moyen Age.

Le vin ne se conserve pas longtemps, jamais plus d’une année. On en produit pas beaucoup plus que la consommation nécessaire. Jusqu’au XIe siècle, on fabrique principalement du vin blanc et il faut attendre le XIIe siècle pour voir du vin rouge. En effet, jusqu’alors les vins les plus appréciés étant blancs et rosés. Jusqu’au XVIe siècle, les vins avaient une teneur en alcool très faible et étaient de qualité médiocre. Le vin n’est pratiquement jamais servi pur, on avait coutume de le mélanger à l’eau ou d’y faire macérer des plantes, des fruits. On consommait une boisson appelée « piquette » : mélange de raisin, d’eau et de sucre. Les vins sont faibles en alcool, ce qui fait que l’on peut en boire beaucoup avant d’être saoul. Un avantage lorsqu’on sait que c’est la première boisson consommée.

En ajoutant des épices, des plantes ou des fruits, cela donne des breuvages comme des vin de sauge, d’anis, de romarin, ou encore le célèbre hypocras. A partir du XIe siècle les épices sont apparues en Europe avec les premières croisades et de façon plus étendue par la suite avec la découverte de contrées plus lointaines. Ces épices étant alors très rares et très chères, il est très prisé de les ajouter dans le vin. Et puis à partir du XVe et XVIe siècle, d’autres épices. Outre une manière de masquer l’acidité du vin, c’est aussi une manière intelligente au seigneur d’affirmer son faste et sa puissance lors des festivités !

Ces breuvages servent d’apéritif au sens moderne : plaisir d’une boisson agréable en début de repas mais aussi et surtout de digestif au sens médical, une boisson utile pour favoriser la digestion.

Les vins épicés sont donc des éléments importants dans la diététique médiévale et renaissance, ils sont intégrés à leur pharmacopée réglant leurs problèmes gastriques.

Il faut savoir qu’à l’époque, l’alcool fort est encore du domaine médical, seuls les médecins et les apothicaires possédaient des alambics, on a donc l’habitude de boire au début ou à la fin du repas des vins épicés.

Ainsi, les épices ne sont pas là que pour masquer la piètre qualité des mets ou des vins, elles ont des fonctions bien précises, celle d’affirmer la puissance et celle, non négligeable, de soigner ! Elles sont également assimilées au paradis, ainsi plus on en ingurgite plus l’on a de chance d’y accéder ! Et dans une société médiévale et renaissance où la conscience religieuse est très forte dans la vie quotidienne, ce n’est pas anodin.

Les Romains connaissaient déjà la tradition des vins épicés, Pline l’Ancien dans son Histoire Naturelle mentionne le vin aromatique « préparé presque comme les parfums » (livre XIV-n° 107). Apicius (gastronome romain -25 Av.J.C./37 Ap.J.C.) cite dans son ReCoquinaria, « une recette de vin merveilleux aux épices » et « une recette de vin miellé aux épices pour le voyage. »

Les pays méditerranéens ont conservés et développés cette tradition de vin épicé, catalogne française ou espagnole, Montpellier…etc. En effet en langue d’oc on les appelle : claretum (claret) et en catalan : pimen ou piment (venant du latin pigmentum signifiant aromate ou épice et non du légume encore méconnu à cette époque). On parle donc de vin sucré à base d’épices.

Tout au long du Moyen Age, le pimen, le claret sont cités :

dans la littérature, exemple avec Chrétien de Troyes (auteur de romans chevaleresques du XIIe siècle, notamment le très célèbre Perceval ou la quête du Graal) qui en fait boire à son héros Perceval.

dans les manuscrits de recettes de cuisine latin, exemple le Tractatus de Modo du XIIIe siècle

dans les règles de santé, exemple Arnau de Vilanova (théologien, médecin du XIVe siècle) recommande le pimen dans son Regiment de Sanitat (hygiène de vie).

Si le mot claret continue à être employé, avec des recettes spécifiques, le terme de pimen semble avoir ensuite disparu vers le XIVe siècle, au profit du mot hypocras.

Arnau de Vilanova, cité plus haut, qui a écrit en 1307 Regiment de sanitat, cite Ipocras et donne également une recette de pimen. Il a enseigné à Montpellier. Les historiens s’accordent à supposer qu’un épicier (vendeur d’épices de l’époque) de Montpellier, parlant catalan et excellent commerçant, aurait rebaptisé le pimen en Ipocras ou ypocras (orthographes les plus anciennes), en référence à Hippocrate, confirmant ainsi nettement l’orientation médicinal du vin épicé. On aurait là un beau coup marketing avant l’heure !

Tout le monde n’a pas les moyens d’avoir une cave personnelle. Ce qui veut dire que « dès potron-minet, on descend à la taverne pour prendre le petit déjeuner ». Un petit déjeuner composé de soupe (un bouillon de légume et de viande), de pain, le tout arrosé de vin.

Dans les classes populaires, le vin est bu à la bouteille ou alors, la famille se partage un gobelet. Tout le monde boit du vin, même les enfants. Et ce, jusqu’au XIXe siècle, voire début du XXe.

Lors d’un repas royal, le roi est le seul à avoir son propre verre (pour éviter les empoisonnements), tous les courtisans se partagent un gobelet. En métal, en terre cuite, ou en céramique. Ou encore dans une sorte de hanaps, un vase à boire, à pied. Il faut attendre le XVIesiècle pour avoir un verre en verre, sous l’influence de la Renaissance italienne. L’avantage c’est qu’il ne laisse pas d’arrière goût du fait de sa composition.

Les courtisans se partagent aussi un couteau et un tranchoir (une tranche de pain rassis qui sert d’assiette). Le vin n’est pas posé sur la table avant le XVIIIe siècle, la bouteille est posée sur une desserte, proche de la table. Et le service est fait par un gentilhomme suivant des règles précises. Les nobles sont préparés à servir le seigneur ou le roi dès l’adolescence. Servir est un honneur.

Le sommelier doit réapprovisionner la cave et choisir le vin qui sera consommé à chaque repas, selon les mets.

Le bouteiller est le responsable des vignobles royaux. Le personnage le plus important, est l’échanson, c’est la personne qui a la charge de servir à boire au roi. Il doit également mélanger l’eau au vin, et pas n’importe comment. Et surtout, surtout… il doit vérifier qu’il ne soit pas empoisonné en le goûtant.

Lorsque les échansons ne goûtent pas les vins, on verse l’équivalent d’un verre dans une corne de licorne (de narval en fait). Si le liquide reste froid, c’est bon. S’il se met à bouillir, il est empoisonné. La technique reste à démontrer…

Il existe déjà au Moyen Age une hiérarchie entre les régions productrices. Certains vins passent pour meilleurs que d’autres au point qu’un poème consacré à « une bataille des vins » compare les différents crus en termes œnologiques et montre que notamment les vins de Beaune et de Bordeaux sont très réputés. La bataille des vins, ce poème en 204 vers, composé peu après 1224 par Henri d’Andeli, connu aussi sous le titre de Dit des vins de France, est la première tentative faite au Moyen Âge d’un classement des vins. La plupart du temps, on boit le vin produit à coté de chez soi, puisqu’il en est produit partout à l’époque et que le transport coûte très cher.

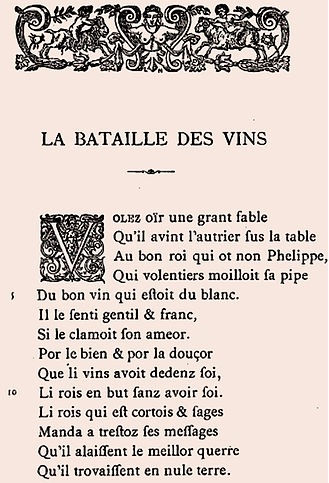

Le Dit des vins de France (1ère page)

Le Dit des vins de France (1ère page)

Le vin, sa symbolique et sa consommation à travers les siècles

Depuis la plus Haute Antiquité, l’homme produit et consomme du vin. Dans les récits de la Bible Noé planta de la vigne après le déluge. Salomon dit : « donnez du vin à ceux qui ont le cœur amer ».

Dans les traditions chez le peuple juif, les jours de fête ainsi que les repas du shabbat sont sanctifiés par une coupe de vin. De même lors de la circoncision du nouveau né, une coupe de vin est remplie, à laquelle boivent le préposé à la circoncision, le père de l’enfant et toute l’assistance. Il est même d’usage de mettre quelques gouttes de vin dans la bouche de l’enfant.

Les romains, dans leur conquête de la Gaule vont organiser et structurer la production viticole pour procurer aux légionnaires une boisson « dopante ». A la chute de l’Empire romain, l’Église maintient dans ses diocèses, la culture de la vigne et du vin, et répand sa commercialisation.

À partir du IVe siècle, le christianisme concourt au renforcement de la valeur attachée au vin, prenant la relève d’un Empire romain anéanti. La liturgie de la communion sous les deux espèces (le pain et le vin) pratiquée jusqu’au XIIIe siècle, est l’un des moteurs du maintien de la tradition viticole. Le Moyen Âge se fait le témoin des progrès de qualité du vin.

En 800, Charlemagne prend des mesures pour améliorer la qualité du vin dans une ordonnance qui précise : « Que nos intendants se chargent de nos vignes qui relèvent de leur ministère, et les fassent bien travailler, qu’ils mettent le vin dans une bonne vaisselle et qu’ils prennent toutes les précautions pour qu’il ne soit gâté d’aucune manière. » Mais les véritables dépositaires de la qualité sont les moines qui perpétuent la tradition viti-vinicole.

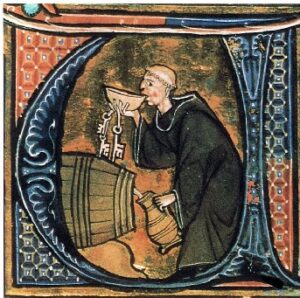

Les moines, pendant de nombreux siècles vont produire du vin, un besoin pour les offices religieux et l’accueil des pèlerins et des voyageurs qui ne trouvaient de gîte que dans les abbayes. De plus, ils étaient à la recherche permanente de la qualité car ils offraient les meilleurs vins de leur production au roi et au Pape, cela pour obtenir les subventions nécessaires au financement de la vie de la communauté. En exemple citons les abbayes de Lagrasse, Fontfroide et Valmagne dans le Languedoc, celle de Citeaux en Bourgogne où fut fondé l’ordre des Cisterciens qui construirons le cellier du Clos de Vougeot. N’oublions pas l’abbaye Bénédictine de Hautvillers dans la Marne dont la gestion du vignoble fut confiée à Dom Pérignon.

Pendant le Moyen-Age le vin sera une boisson aussi essentielle que le pain dans la nourriture quotidienne. L’eau étant rarement potable elle doit être coupée de vin, voire de vinaigre. Dans plusieurs régions viticoles beaucoup de testateurs prévoient dans leurs legs que leurs proches ne manquent pas de vin. Le vin est un élément de partage qui entretient les relations sociales. Refuser l’offrande du vin ou celle de la nourriture est perçu comme un geste injurieux.

Inscription dans le mur de l’église Saint-James de Valence (26) : Arnaudus Bonum Vinum (Arnaud Bon Vin), chanoine de Saint-Ruf

Inscription dans le mur de l’église Saint-James de Valence (26) : Arnaudus Bonum Vinum (Arnaud Bon Vin), chanoine de Saint-Ruf

Au XIXe siècle, le développement industriel va faire naître dans le monde ouvrier et agricole ceux qu’on appellera les travailleurs de force, ceux qui travailleront dans les usines, dans les champs, dans le bâtiment et dans les mines. Ils seront à la recherche d’une boisson désaltérante et énergisante. A cette époque les vignobles du Languedoc et du Roussillon produisent un vin de table correspondant à cette demande. Un vin un peu acide, donc désaltérant et peu alcoolisé (9 à 11%). L’invention du chemin de fer va permettre à ce vin d’être distribué dans toutes les régions de France et le bas prix va le rendre accessible à tous. C’est ainsi que la consommation qui était de 80 litres par personne au début du siècle va doubler pour arriver à 160 litres au début du XXe siècle. A cette époque, le vin a également une forte symbolique sociale. Je me souviens, dans les années 50, que mon père, viticulteur, allait le dimanche après la messe et parfois à nouveau l’après-midi au « bistrot » du village retrouver d’autres viticulteurs autour d’une « chopine » de vin.

De nos jours, les mines fermées et les machines remplaçant l’homme dans les travaux les plus pénibles, le besoin de ce type de vin a disparu. Du même coup, le volume de consommation a très nettement baissé, il est aujourd’hui de 53 litres par personne et par an. Le consommateur est maintenant à la recherche d’un vin « plaisir » à boire en toute convivialité au cours d’un repas de famille ou de réunion entre amis. La consommation est ainsi devenue occasionnelle (les consommateurs réguliers ne sont plus que 11% et à l’opposé il y a 7% qui ne boivent ni vin, ni alcool) et se porte surtout sur les vins de qualité.

Tout cela n’a pas empêché ces peuples, pendant des millénaires de bannir l’excès de consommation de vin (même Noé s’est ridiculisé devant son fils en s’enivrant un jour) comme on banni aujourd’hui naturellement l’excès en toute chose.

Le XIXe siècle, verra le vignoble européen est décimé. Le phylloxéra est introduit accidentellement en 1863 dans le sud de la France. Ce puceron va se répandre dans tout le vignoble et contraindre à l’arrachage systématique dans toutes les régions. Le vignoble européen sera sauvé par l’importation de plants américains résistants à l’insecte. De nos jours, les cépages français sont greffés sur des pieds de vignes américains.

Consommation dans une vie : ce qu’un homme mange et boit

(D’après « Musée des enfants », paru en 1901)

Au début du XXe siècle, médecins et savants, grands amoureux de statistique, ne négligent aucune occasion de tout ramener dans l’existence, à quelques chiffres, et exposent régulièrement dans les revues et journaux, les résultats de leurs recherches : ainsi du calcul de la consommation alimentaire d’un homme le temps de sa vie.

Maladie, mortalité, criminalité sont, tour à tour, en ce début de XXe siècle, l’objet de communications qui ne sont pas précisément faites pour égayer nos pensées : mais la statistique n’est pas toujours aussi lugubre, et l’un de ses disciples, eut, nous faisant savoir ce qu’un homme mange et boit pendant sa vie, une ingénieuse et amusante idée.

Un chroniqueur s’en fait l’écho en 1901, avertissant les lecteurs qu’il ne s’inquiétera ici ni des malades qu’un régime plus ou moins sévère place en dehors des conditions normales d’alimentation, ni des théoriciens, ni des avares, qui pratiquent un système trop spécial, ni des pauvres hères qui, n’ayant pas à serrer les cordons de leur bourse, en sont réduits à se serrer le ventre. Il prévient en outre, non sans humour, que la statistique ici présentée laisse également de côté les vieillards qui n’ont plus de dents et les enfants qui font les leurs sur un biberon.

Nous allons prendre des gens bien portants ayant bon pied, bon oeil et bon estomac, pouvant s’offrir un rôti succulent, du bon vin et un fin cigare, explique-t-il encore en préambule. Nous fixerons, comme moyenne de l’existence des heureux que nous classons dans cette catégorie, l’âge de 70 ans : les recherches d’Everett — le statisticien anglais dont il relaie l’étude — lui ont permis de fixer ce chiffre comme terme moyen de la vie des convives de notre banquet qui, nous l’avons dit, ont été l’objet d’une sélection.

Commençons notre travail récapitulatif par la base de toute alimentation, c’est-à-dire par le pain. Chaque homme, dit Everett, en consomme, en moyenne, environ une livre anglaise et demie, soit 680 grammes environ ; mais le Français mange plus de pain que l’insulaire et nous pourrons traduire ce chiffre en livres françaises pour nos compatriotes, et estimer notre ration à 750 grammes. Tenons-nous-en, cependant, pour ne pas être taxé d’exagération, aux chiffres fournis par notre statisticien et nous trouverons que dans son existence l’homme mange un pain de plus de 15 000 kilogrammes qui tiendrait à peine dans un hangar de 450 mètres cubes.

Voulez-vous, maintenant, savoir ce que représentent les côtelettes, biftecks et rôtis que vous vous ingérez ? Ne vous effrayez pas, de grâce, à la vue du troupeau dévoré ! Il s’agit, en effet, de 20 bœufs, et voici d’après quel calcul Everett le prouve : un homme bien portant mange environ 1 livre de viande par jour ; or, un bœuf ne fournit pas plus de 500 livres de viande, soit un peu plus de la moitié de son poids total. Une série de petites multiplications, que nous laissons au lecteur le soin de faire, lui montrera qu’en 70 années, les 20 bœufs lui auront rendu d’utiles services, mais auront tout juste suffi à ses besoins. Si nous supposions un bœuf géant, nous aurions un animal mesurant plus de 5 mètres de haut et ne pesant pas moins de 18 000 kilogrammes.

Les Anglais sont gros mangeurs de jambon : aussi Everett peut-il avancer très sérieusement que si un homme devait, à sa naissance, commander sa provision de tranches de jambon, il lui en faudrait commander, en les mettant bout à bout, de quoi couvrir six kilomètres.

En poisson, notre homme consommera environ 5 000 kilogrammes, et tant en oeufs à la coque, qu’en omelette, absorbera 10 000 oeufs.

Nous voici arrivés à l’un des aliments qui occupent une grande place dans notre nourriture : la pomme de terre. S’il vous plaît de vous rendre compte de la dimension de la pomme de terre unique qu’il vous faudra manger, comparée à votre individu, et si vous la supposez coupée en branches minces, pour ne perdre aucune place, vous ne la logerez pas dans deux compartiments d’un wagon de chemin de fer !

C’est à peine, vraiment, si nous oserions, après ces renseignements, vous offrir un bifteck aux pommes, nous craindrions de vous en avoir à jamais dégoûté… Voulez-vous, maintenant, que nous figurions les fruits que nous croquons sous différentes formes, au naturel, en confitures, en compotes, etc. ?… Pour abréger, nous les réunirons d’abord sous l’espèce d’une jolie pomme qui mesurera plus de 5 mètres de circonférence et à l’ombre de laquelle vous lirez commodément votre journal, puis d’une orange et d’une poire mesurant chacune un mètre de circonférence et d’une prune que Sandow, le roi des hercules — Eugen Sandow, pseudonyme de Friedrich Wilhelm Mueller (1867-1925), culturiste allemand qui se produisait à travers le monde dans des expositions et des films au début du XXe siècle —, aurait peine à porter à bras tendus.

Ne quittons pas les végétaux sans ajouter ce précieux renseignement que la carotte, la grande carotte qui comprend toutes les petites que vous absorbez, est deux fois haute comme un âne de belle taille ; et cette autre constatation que vous êtes condamné à manger un demi-million de petits pois, qu’avec les feuilles de laitue que vous assaisonnez dans votre existence, on recouvrirait le plancher de 12 grandes pièces, qu’avec les choux, choux-fleurs, haricots et autres légumes que vous admettrez sur votre table, vous remplirez une vingtaine de voitures de maraîcher.

Vous demandez grâce ! Ce n’est pas fini cependant, et je vous prie de jeter un regard sur ces statues de sel, enchérit notre chroniqueur. Il ne s’agit pas de vous rappeler le sort jeté sur les habitants de la cité antique, et que la colère divine transforma en sel pour les punir de leur curiosité… Non, cher lecteur, ces statues placées à côté de ton portrait, représentent le volume de sel dont la cuisinière relèvera les mets qu’elle te prépare.