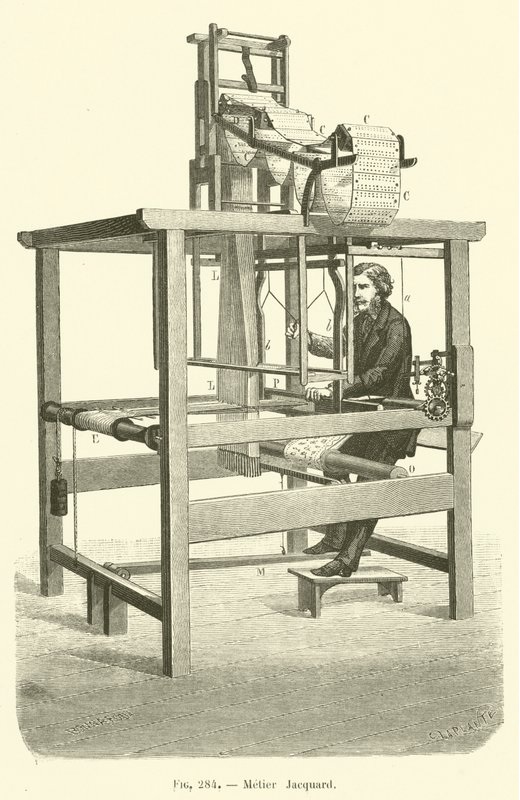

Métier à la Jacquard (ou Jacquart)

Un article de 1833

L’histoire des manufactures offre peu d’exemples de perfectionnements aussi rapides et aussi marqués que ceux de l’art de tisser les étoffes de soie en Angleterre depuis six ans.

L’invention à laquelle ces perfectionnements doivent leurs progrès, est un métier imaginé par M. Jacquard, fabricant de chapeaux de paille à Lyon.

Il y a à peine dix ans que cette machine est introduite, Angleterre, et sa supériorité sur les anciens métiers est autant constatée, que partout elle les a remplacés, et a donné lieu à une foule de perfectionnements nouveaux. Par son secours, on économise un temps considérable dans la préparation du travail, dont la partie la plus difficile est tellement simplifiée, que le tissage des étoffes brochées n’est plus, comme autrefois, l’apanage exclusive des plus habiles ouvriers.

Les Anglais, en s’emparant de ce principe découvert chez nous, l’ont beaucoup simplifié, et en ont fait des applications aussi utiles qu’ingénieuses, tandis qu’a Lyon, cette invention a pris naissance, elle parait être encore dans l’état primitif où l’a laissée son ingénieux auteur.

Nous empruntons les détails qui suivent sur cette curieuse invention, un rapport fait par le docteur Bowring, devant le comité d’enquête de la Chambre des Communes, sur l’état actuel des manufactures de soie en Angleterre.

M. Jacquard était originairement fabricant de chapeaux de paille, et ce ne fut qu’à l’époque de la paix d’Amiens qu’il commença à s’occuper de mécanique. Les communications entre la France et l’Angleterre étant alors ouvertes, un journal anglais lui tomba dans les mains. Il y lut l’annonce d’un prix proposé pour la construction d’une machine à fabriquer la dentelle. Cette lecture éveilla en lui le goût de la mécanique, et l’engagea à rechercher le moyens de remplir les conditions proposées. Il y réussit parfaitement ; mais la satisfaction qu’il éprouva de son succès fut la seule récompense qu’il voulut en retirer; car aussitôt le résultat obtenu, il n’y songea plus et se borna à donner à un ami une pièce de la dentelle qu’il avait fabriquée. Cet ami la montra à plusieurs personnes , comme objet de curiosité ; elle passa successivement de mains en mains, et fut enfin envoyée à Paris par les soins des autorités lyonnaises.

Avant l’invention du métier Jacquard, on cherchait une façon de remplacer « le tireur de lames » du métier à tire. Le métier à tisser vertical n’évolue presque pas jusqu’à la fin du 17e siècle.

Le métier Jacquard s’inspire des inventions antérieures : les aiguilles de Basile Bouchon (1725), les cartes perforées de Jean-Baptiste Falcon (1728) et le cylindre de Jacques Vaucanson (1740) et en 1801, Jean-Marie Jacquard, avec l’aide de Jean-Antoine Breton, réunit les inventions de ses prédécesseurs et fabrique un métier programmé par des cartes perforées reliées les unes aux autres, que traversent ou non des tiges métalliques selon les motifs à réaliser. Il crée le premier système mécanique programmable pour tisser des dessins complexes sans aucune assistance manuelle, visant à éliminer le travail manuel des tireurs, souvent des enfants, mais cela provoque des résistances sociales.

Employés séparément, ces moyens concouraient au même but, mais ne l’atteignaient pas. Avant lui, tous les fils qui doivent se lever ensemble pour former le dessins des étoffes brochées, étaient levés par des cordes que tirait un enfant auquel le tisseur était obligé de les indiquer. On sent quelle complication cette disposition amenait dans le métier, pour peu que le dessin fût varié. L’appareil Jacquard soumet cette manœuvre à un procédé mécanique régulier, qui tire son mouvement d’une simple pédale, que l’ouvrier fait jouer lui-même.

Il s’écoula alors quelque temps, pendant lequel M. Jacquard a déclaré avoir entièrement oublié son invention, lorsqu’il fut appelé devant le préfet de Lyon, qui lui demanda s’il n’avait pas dirigé son attention sur les moyens de fabriquer la dentelle à la mécanique. M. Jacquard ne se rappela pas immédiatement les circonstances auxquelles le préfet faisait allusion , et ce ne fut qu’en lui montrant la pièce de dentelle que le souvenir lui en revint. Le préfet lui demanda alors à voir la machine qui avait fait cet ouvrage; et M. Jacquard obtint trois semaines pour la remettre en état, et y ajouter les perfectionnements convenables. Au bout de ce temps, il transporta son appareil chez le préfet; et; le priant de poser le pied sur une pièce qu’il lui indiqua, un nouveau nœud fut ajouté à la pièce de dentelle montée sur le métier. La machine fut envoyée à Paris, et peu après l’ordre arriva d’y envoyer M. Jacquard. Suivant M. Bowring ce fut un ordre d’arrestation et de transfert par la gendarmerie. Nous avons lien de croire que ce ne fut que le résultat d’un malentendu, et que les autorités lyonnaises, en recevant l’ordre d’envoyer M. Jacquard à Paris, le prirent pour un conspirateur, et le traitèrent en conséquence: Quoi qu’il en soit, on ne lui donna pas le temps d’aller faire chez lui les préparatifs de ce voyage subit, et il fut conduit à Paris en toute hâte. A son arrivée, sa machine fut examinée au Conservatoire des Arts et Métiers, par une commission nommée ad hoc. Après cette épreuve, il fut présenté à Napoléon et à Carnot, qui lui demanda s’il n’avait pas prétendu faire l’impossible: « un nœud avec un fil tendu. » Pour toute réponse, la machine fut mise en jeu, et l’impossibilité démontrée possible. C’est de cette étrange manière que les premiers essais de M. Jacquard furent connus, et commencèrent sa réputation.

Une pension fut alors accordée, par le gouvernement, à l’homme ingénieux qui avait fait une découverte aussi utile; mais à Lyon, où il retourna quelque temps après, son invention fut loin d’être accueillie avec la même faveur. L’opposition qu’y éprouva l’introduction de ses métiers, la haine que souleva contre lui sa découverte, fut si violente, que trois fois sa vie fut en danger. Le Conseil des Prud’hommes, chargé des intérêts du commerce lyonnais , fit briser le métier sur la place publique. Le fer, pour nous servir de ses propres expressions, fut vendu comme vieux fer, et le bois, comme bois à brûler.

Les préjugés qui engagèrent les tisseurs de Lyon à détruire une machine qui, dominant les fatigues de leurs travaux, pouvait être pour eux la source de grands bénéfices, ne furent enfin dissipés que lorsque la France commença à éprouver les effets de la concurrence étrangère. Ils adoptèrent alors le métier à la Jacquard, et c’est encore le seul dont les ouvriers lyonnais fassent usage aujourd’hui, malgré les perfectionnements importants que les Anglais y ont apportés.