Sommaire

Toggle

Les débuts du chemin de fer en France

Au début du XIXe siècle, la France est encore un pays essentiellement rural où les dépêches sont acheminées à cheval et où les voyages s’effectuent sur des routes cahoteuses, dans l’inconfort des diligences et des malles-poste. La lenteur du rythme des échanges entrave l’essor économique. L’usage de la machine à vapeur provoque cependant une croissance sans précédent de la production industrielle et une véritable révolution dans les transports. Ainsi, bien avant l’apparition de l’automobile, le chemin de fer met fin au règne de la diligence. Néanmoins, des réticences psychologiques et l’opposition d’une multitude d’intérêts ralentissent le développement ferroviaire : la croyance que la vitesse peut rendre les voyageurs aveugles ou fous s’ajoute à l’hostilité des voituriers, des aubergistes, des fermiers qui craignent pour leur bétail, au manque de capitaux et à la méfiance des épargnants qui préfèrent rester fidèles aux solides rentes d’État plutôt que de financer une telle entreprise.

En France comme en Angleterre, les premières lignes de chemin de fer apparaissent dans les régions minières. Le 1er janvier 1828 est inaugurée la ligne Saint-Étienne-Andrézieux, créée pour transporter le charbon vers les voies d’eau les plus proches, Loire et Rhône.

Leur vocation première était industrielle : il s’agissait de faciliter l’exportation du charbon du bassin stéphanois. Mais le transport commercial de voyageurs fut mis en place rapidement :1831 sur un tronçon de la ligne Saint-Étienne à Lyon ; 1832 sur un tronçon de la ligne Andrézieux à Roanne ainsi que sur la totalité de la ligne Saint-Étienne à Andrézieux (où le premier voyage – non commercial – d’une personnalité avait eu lieu dès août 1827). C’est une ligne à caractère industriel, sur laquelle circulent quelques wagons sommairement aménagés pour le transport des personnes.

Ouverte le 24 août 1837, la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye est la première à être principalement destinée au transport des voyageurs ; elle marque le début des grands réseaux français qui partiront de Paris.

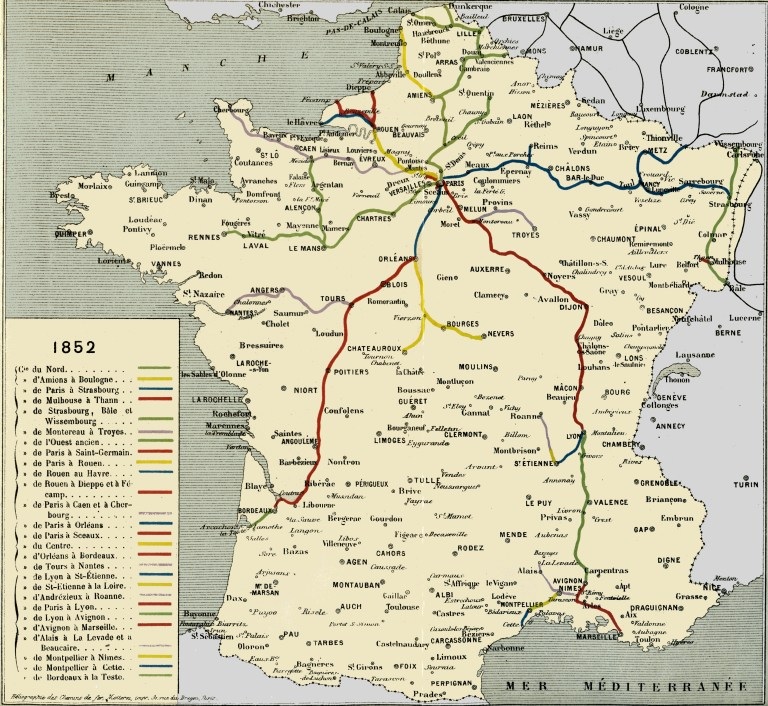

C’est à partir de 1850 que les chemins de fer sont construits à un rythme accéléré pour constituer un maillage ferroviaire raccordé à celui des pays voisins. L’État fixe le tracé des voies et prend à son compte les dépenses d’infrastructure : terrassement, ouvrages d’art…, mais il concède l’exploitation des lignes à de grandes compagnies privées – Compagnie de l’Ouest, Compagnie du Nord, P.L.M., Compagnie de l’Est… Le réseau ferré devient alors un facteur essentiel de l’aménagement du territoire.

Des voies de communication en France

Depuis quelques années, l’attention publique s’est portée avec ardeur sur tout ce qui est relatif à la création et au perfectionnement des voies de communication. Les voies de communication donnent en effet un nouveau prix aux produits du sol et au travail de l’homme, en ouvrant des débouchés aux localités qui en sont dépourvues, et en mettant toutes choses, en tous pays et en tout temps, à la portée du consommateur.

En France, où le territoire est étendu, où chaque contrée enfante dés produits si distincts, les voies de communication importent essentiellement à efflorescence du commerce et de l’industrie, et à la prospérité publique. On calcule que les produits annuels dus à l’agriculture , aux manufactures et au commerce, s’élèvent à 175 millions de tonnes environ. Sur ces 173 millions de tonnes, 126 millions sont consommées sur place; 5 millions sont transportées par les rivières et les canaux; 10 millions par le grand roulage, et 32 millions par le petit roulage.

Ces masses à transporter s’augmentent de jour en jour avec le nombre des voies de communication ; ce qui veut dire que la facilité donnée aux travailleurs de communiquer entre eux des divers points du territoire, multiplie la consommation, donne les moyens de satisfaire plus largement aux besoins, et accroît ainsi la richesse individuelle et publique.

Les transports s’effectuent au moyen des fleuves et rivières navigables, des canaux, des routes de terre et des chemins de fer.

Les cours d’eau et les canaux servent principalement au transport des objets d’un volume considérable et qui produisent de l’encombrement.

Par les routes de terre s’effectuent les transports des autres produits et marchandises, et des voyageurs.

Les chemins de fer, par lesquels on obtient à la fois une grande force et une grande vitesse, sont destinés à soulager les autres voies de circulation, et principalement les routes de terre, des poids excessifs qui les fatiguent aujourd’hui. Mais ils transportent surtout les voyageurs et les objets de peu de volume qui demandent célérité.

Le réseau national en 1852. La liste des compagnies est impressionnante par la quantité, mais leur situation imposera rapidement des rachats et des fusions. Le réseau atteint Lille, Strasbourg, Marseille et Bordeaux : les grands itinéraires vitaux sont déjà en place

Les premiers chemins de fer français

Les premiers chemins de fer étaient destinés au transport des marchandises, surtout des minerais et des charbons : les voitures étaient traînées par des chevaux ou mises en mouvement par des machines fixes. Le premier service de voyageurs a été établi en juillet 1832, sur la ligne de Saint-Etienne à Lyon. C’est à la même époque et sur la même ligne que Marc Séguin fit fonctionner en France la première locomotive. Elle était munie d’une chaudière tubulaire, pour laquelle il avait pris un brevet en 1828.

En réalité, la France a été devancés dans l’exploitation des chemins de fer que par l’Angleterre. C’est en 1825 que l’on y a vu circuler, sur des rails en fer, des voitures chargées de voyageurs et de marchandises et remorquées par une locomotive. Il est vrai que celle-ci allait moins vite que de bons chevaux et devait se reposer une demi-heure après un quart d’heure de marche : elle ne produisait pas assez de vapeur pour rester en pression. La locomotive présentée par Stephenson, au concours de 1829, pour le chemin de fer de Manchester à Liverpool, devait sa puissance à la chaudière tubulaire, inventée par Séguin.

Les États-Unis, l’Autriche et la Belgique ont employé les chemins de fer peu après la France. Puis vinrent la Bavière (1830), la Saxe (1837), la Prusse et la Russie (1838), le royaume de Naples (1839), le grand-duché de Bade (1840), la Toscane (1844), la Hollande et la Sardaigne (1848), l’Espagne, le Danemark et la Suisse (1849), la Suède et la Norvège (1852), le Portugal (1854). Les États Pontificaux, la Turquie, la Grèce et la Roumanie sont venus ensuite.

La concession des chemins de fer :

– de Saint-Etienne à Andrezieux date du 20 février 1820 ;

– celle du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est du 7 juin 1820;

– celle du chemin d’Andrezieux à Roanne, du 27 août 1828;

– celle du chemin d’Épinac au canal de Bourgogne, du 27 avril 1830.

Ces concessions avaient été faites à perpétuité.

Viennent ensuite les chemins de fer concédés temporairement :

– d’Alais (Alès) à Beaucaire, le 29 juin 1833;

– de Paris au Pecq (Saint-Germain), le 9 juillet 1835. La ligne de Paris à Saint-Germain, que beaucoup de personnes croient la plus ancienne en France, n’est donc que la sixième par la date de sa concession. Cette même ligne n’a été inaugurée, sur une longueur de 17 kilomètres, que le 26 août 1837. Par la date de son inauguration, la ligne de Paris à Saint-Germain n’est donc que la cinquième : c’était en outre la plus courte.

L’ouverture à l’exploitation des lignes suivantes était bien antérieure.

– le chemin de fer de Saint-Étienne à Andrezieux (29 kilomètres) a été ouvert le Ier octobre 1828;

– la ligne de Saint-Étienne à Lyon a été livrée à l’exploitation en trois parties :

1° de Rive-de-Gier â Givors (13 kilomètres), le 1er octobre 1830;

2° de Givors à Lyon, le 1er avril 1832;

3° de Rive-de-Gier à Saint-Etienne, le 1er avril 1833; la longueur totale de la ligne était alors de 57 kilomètres.

Le chemin de Saint-Etienne à Roanne (67 kilomètres) a été ouvert le 3 février 1834;

Celui d’Épinac (71) au canal de Bourgogne (27 kilomètres) l’a été en 1835.

Chemins de fer construits ou actuellement en construction

La France possède actuellement quelques chemins de fer construits ou en construction. Mais parmi ces chemins, il n’en est aucun de grande circulation. La plupart ont été créés pour donner des débouchés à des exploitations considérables auxquelles ils aboutissent.

Dans la direction du midi, on remarque les trois petits chemins de fer d’Epinac au canal de Bourgogne, d’Epinac au canal du Centre, et du Creusot au même canal. Les produits houillers des mines d’Epinac et du Creusot trouvent par ces chemins un facile accès à deux voies de navigation , par lesquelles ils se répandent au loin.

Le réseau le plus considérable que nous ayons eu chemins de fer appartient également au midi; il s’étend entre la Loire et le Rhône,et il est formé des chemins de la Loire à Saint-Etienne, de Saint-Etienne à Lyon, d’Andrezieux à Roanne, et de Montbrison à Montrond. Les houilles du bassin de Rive-de-Gier donnent la majeure partie des transports qui s’opèrent par ces chemins de fer.

Plus loin , en descendant le cours du Rhône, on remarque les chemins de la Grand’Combe à Alais (Alès), et d’Alais (Alès) à Beaucaire ; ces ouvrages assurent l’avenir des mines de la Grand’Combe, dont les produits arrivent maintenant dans le bassin du Rhône , et jusqu’à la Méditerranée. Les bateaux à vapeur qui sillonnent cette mer entre la France et l’Afrique consomment une partie de ces houilles.

Enfin, en remontant des Bouches-du-Rhône vers la Gironde, on rencontre le chemin de Montpellier à Cette, maintenant en cours d’exécution. Montpellier, ville importante par son commerce, siège d’une célèbre faculté, va toucher ainsi, sur la Méditerranée, à un port dont la prospérité s’accroîtra en peu de temps. — Bordeaux, bloqué pour ainsi dire du côté des terres, à cause des difficultés de la navigation de la Garonne, mais en revanche si favorisé du côté de la mer, va jouir également, par le chemin de cette ville à la Teste, d’un débouché de plus vers l’Océan. Il avait été question de rattacher par un chemin de fer le Tarn à la tète du canal du Midi; mais ce projet paraît abandonné, et aujourd’hui la déchéance est encourue par le concessionnaire.

Au nord, l’exploitation des mines d’Anzin est favorisée par les petits chemins d’Abscon à Denain, de Denain à Saint-Waast-le-Haut, et d’Abscon à Marchiennes, dont la concession a été faite à la compagnie propriétaire de ces mines.

Dans la direction de l’est, le chemin du Port-aux-Perches, à Villers-Coterets, amène les bois de cette forêt vers l’Ourq. On vient de soumettre aux enquêtes le projet d’un prolongement de ce chemin de fer jusqu’à la rivière d’Aisne. Dans la même direction et à l’extrémité du territoire, le commerce jouira bientôt du chemin de Mulhouse à Thann, dont la construction a été autorisée dans la dernière session des Chambres. Cette voie de fer mettra en communication rapide le centre industriel le plus important de la contrée avec les nombreux établissements semés entre Mulhouse et les Vosges.

A l’ouest, nous possédons le chemin de fer de Paris à Saint-Germain , servant au transport des promeneurs parisiens et des voyageurs qui se rendent de Paris à Rouen et au Havre par la Seine. Le chemin de Saint-Germain sera sans doute prolongé vers Poissy, et peut- être formera-t-il la tête du grand chemin de Paris à la mer.

Enfin les deux chemins de fer de Paris à Versailles, qui seront livrés au public dans le courant de l’aunée 1838, doivent activer encore le mouvement immense qu’on remarque entre ces deux villes.

Tous ces chemins de fer déjà construits ou maintenant en cours d’exécution, forment un développement de plus de 120 lieues ; mais quelque utiles qu’ils soient, ils ne sont pas destinés à la grande circulation, et ils doivent être considérés comme d’un ordre secondaire.

Les grands chemins de fer qui doivent, par des lignes non interrompues, mettre la capitale en communication avec les frontières, avec nos ports de mer et les centres les plus actifs du commerce et de l’industrie, n’existent encore qu’en projets ; mais il y a lieu de penser que leur exécution sera prochaine, et leur influence sur la prospérité publique doit être connue.

Cinq lignes principales ont été étudiées avec de nombreux embranchements, et l’ensemble de ces études forme le système complet des voies à grande vitesse dont le réseau doit couvrir la France.

Au premier rang de ces principales lignes se place celle de Paris en Belgique et en Angleterre. Le tracé part de Paris, un peu à l’ouest de la barrière de la Villette ; il passe, en se dirigeant sur le canal Saint-Denis, par Creil, Clermont, Saint-Just, Amiens, Achie-le-Grand, Vutry, et il arrive à Lille d’où il est dirigé vers Gand. D’après une variante proposée par l’ingénieur, mais sans préférence sur l’autre ligne, le tracé serait dirigé par Compiègne et Saint- Quentin. Des embranchements seront exécutés sur Valenciennes , Calais Boulogne et Dunkerque.

La ligne de l’ouest, bien que déjà favorisée par un fleuve d’une navigation facile, est presque égale pour son importance à celle du nord. Le chemin de l’ouest partirait de Paris aux terrains Saint-Lazare, et se dirigerait par le plateau de Gisors sur Rouen et le Havre , et toucherait dans sa course Pontoise, Charleval, Bosc-le-Hard, Yvetot et Harfleur. Beauvais, Elbeuf, Louviers et Dieppe seraient desservies par des embranchements. Le chemin de fer a été également étudié en se dirigeant par la vallée de la Seine.

Le chemin de fer de Paris à Orléans, Tours et Bordeaux , forme la ligne du sud-ouest. Ce chemin de fer part à Paris du boulevard de la Gare, passe par Choisy-le-Roi, Laferté-Aleps (La Ferté-Alais), Rouvres; au-delà d’Orléans, il suit la rive droite de la Loire , et il arrive à Tours par Mont-Louis, et de Tours il se dirige sur Bordeaux par Niort. Des embranchements seront poussés vers Corbeil, Poitiers et Nantes.

Le chemin de fer du Midi part également du boulevard de la Gare, s’élève sur le plateau de la Brie, passe près de Troyes, arrive à Dijon , Chalons, Tournus, Mâcon, Lyon, Vienne, Saint-Rambert (Saint-Rambert-d’Albon), Valence, Tarascon, Arles, et il atteint la mer à Marseille, dans l’anse de la Joliette. Melun et Gray seraient mis en communication par des embranchements avec la ligne principale ; au-delà de Lyon, quatre autres petits embranchements seraient construits.

Enfin , l’est sera desservi par le chemin de Paris à Strasbourg , qui, partant du même point que les deux précédents, passe par Vitry-le-François, Toul, Nancy, Saverne, et atteint la frontière à Strasbourg. Des embranchements seront dirigés sur Metz, et vers la vallée de la Saône sur Gray.

L’exécution de ces cinq grandes lignes soulève de notables difficultés à raison de la dépense énorme qu’elles doivent nécessiter; mais si ces ouvrages imposent des sacrifices au pays, ils doivent aussi favoriser les relations commerciales, aider l’industrie par une diminution dans le prix des matières premières, doubler le temps dont l’homme peut disposer, et conséquemment élever le prix de son travail, resserrer nos rapports politiques et commerciaux avec les peuples voisins, donner un nouvel élan aux idées et aux transactions, et, en un mot, produire la prospérité publique.

L’ensemble des cinq grandes lignes de chemins de fer forme un développement de plus de 600 lieues. Le prix moyen des frais d’exécution est de 600 000 fr. par lieue de 4000 mètres.

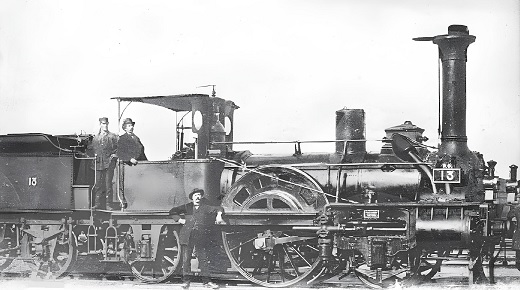

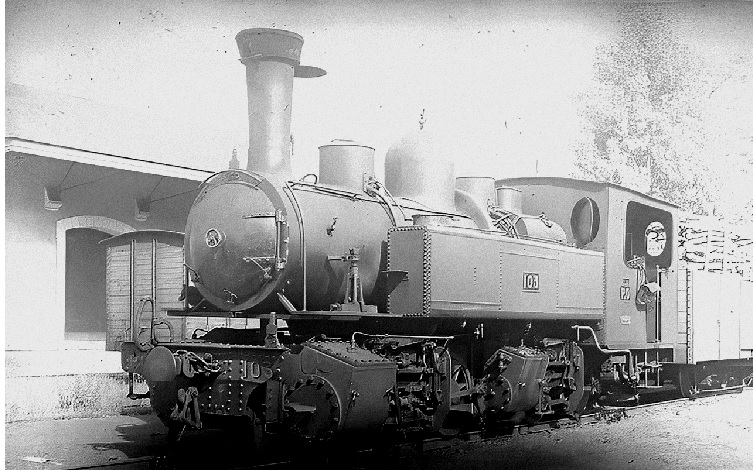

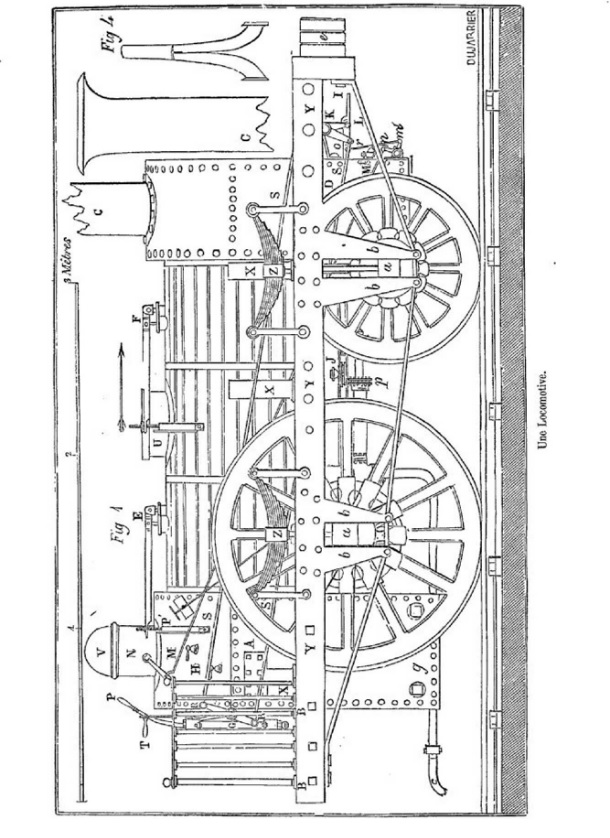

Une des premières locomotives type 030 dites « Bourbonnais » construite en 1857. On notera que, très robustes et très économiques, ces locomotives ont battu des records de longévité en service, ce qui est le cas de la 3-A-1 (ex-1423), construite en 1855, étant encore en service en 1946 à Villeneuve-Saint-Georges, lui donnant 91 années de bons et loyaux services : aucun autre engin de transport mécanique, ni routier, ni aérien, n’a, à notre connaissance, duré aussi longtemps !

Enquêtes sur les chemins de fer

Les avantages des chemins de fer ont été diversement appréciés; on les a crus propres à être établis dans toutes les localités, et à remplacer tous les modes de transport existants ; on a exagéré et l’économie qu’ils produisaient pour les consommateurs et les bénéfices qu’ils promettaient à ceux qui le entreprenaient; on a pensé que les routes de terre, les canaux, les fleuves même allaient être abandonnés, et on a annoncé la destruction immédiate de tous les capitaux employés aux transports ordinaires. Cette erreur a fait faire bien des fautes. Il en est résulté, principalement en France, de graves mécomptes qui ont longtemps paralysé le développement de ce nouveau système de communication.

Les chemins de fer sont surtout propre au transport des hommes et à celui des marchandises d’un grand prix. Ils ne peuvent promettre des bénéfices qu’à la condition d’être établis entre les localités où il existe un grand mouvement commercial, ou une grande circulation de voyageurs ; car il ne faut pas perdre de vue que les fondateurs d’une entreprise de ce genre doivent trouver dans la quantité des transports qu’ils effectuent, non seulement les frais de charbon, de machines, de voitures, de wagons et les salaires de leurs employés, mais encore l’intérêt du capital consacré à la construction du chemin et son entretien. C’est par ce motif qu’on ne peut établir un tarif uniforme pour tous les chemins de fer; si les transports sont très considérable, le tarif peut être bas, par la raison que les frais et l’intérêt afférents à la construction deviennent proportionnellement faibles, se répartissant sur chaque objet transporté; dans le cas, au contraire, où la circulation est limité le tarif doit être élevé, ou bien l’entrepreneur perd à la fois l’intérêt de son capital et ses frais d’entretien. Le prix du transport est en outre modifié par la manière dont un chemin de fer est établi; de fortes pentes augmentent la dépense dans une énorme proportion; il convient donc souvent d’allonger le parcours de la ligne pour obtenir un plan plus nivelé.

L’ignorance où l’on a été en général des premières notions économiques de l’industrie des chemins de fer, a fait consacrer des capitaux considérables à l’établissement des lignes secondaires, à celles qui sont destinées aux transports de charbons et autres marchandises encombrantes et de peu de valeur; les lignes principales ont été négligées. Les trois premiers chemins de fer établis en France entre Lyon, Saint-Etienne, Andrézieux et Roanne donnent des pertes à leurs actionnaires. Les propriétaires d’usines, de mines et de terres sur la ligne traversée par ces chemins ont seuls profité des dépenses qui ont été faites pour établir.

L’attention des chambre et du public vient d’être récemment fixée sur une entreprise nouvelle qui promet de réaliser parmi nous le système des chemins de fer le plus perfectionné, c’est-à-dire, de produire une grande vitesse avec une économie importante sur le prix des transports ordinaires. C’est entre Paris et Saint-Germain que cet essai en grand doit être tenté. Il importe que cet intéressant travail soit promptement terminé, afin que l’élite de la France qui se réunit à Paris puisse bientôt apprécier les chemin de fer desservis par des machines locomotives. Les travaux vont commencer immédiatement, et il parait que déjà plusieurs propriétaires ont offert gratuitement à la compagnie des terrains sur la ligne suivie par le chemin, afin de jouir plus tôt de la plus value que cette communication nouvelle procurera à leurs immeubles. Cet empressement se conçoit; les contrées traversées par le premier chemin de fer établi eux portes de la capitale seront effectivement celles qui éprouveront la plus grande amélioration relative.

Des chemins de fer

Tout le monde sait que les roues des voitures ne tardent pas à laisser sur les routes une empreinte profonde et permanente, nommée ornière, qui oppose un très grand obstacle à la rapidité des transports. Pour éviter cet inconvénient les anciens avaient coutume de construire les parties de leurs routes, exposées à être sillonnées par les roues, en blocs de pierre très dures, et cet usage est encore suivi de nos jours dans plusieurs villes d’Italie, parmi lesquelles on peut citer Milan. Au commencement du XVIIe siècle, on eut en Angleterre l’idée de substituer des madriers de bois aux dallages en pierre dont le prix eût été fort élevé; plus tard, pour augmenter la solidité de ces madriers, on les recouvrit de bandes de fer, et enfin , en 1767, le fer fut entièrement substitué au bois. De cette époque datent les premiers chemins de fer proprement dits.

Ces sortes de voies de communication se divisent, en égard à la manière dont elles sont construites, en deux classes, les chemins en fer fondu. et les chemins en fer forgé.

Le bas prix de la fonte et son inflexibilité la firent employer exclusivement jusqu’en 1805; mais , à cette époque, on remarqua que si elle était inflexible, elle se brisait facilement; qu’elle était peu homogène , que son intérieur était beaucoup moins dur que sa surface; de sorte que celle-ci une fois entamée, la bande de fonte tout entière ne tarderait pas à être hors de service; que sa surface était toujours raboteuse, quelque effort. qu’on fit pour la polir ; et qu’enfin son emploi n’était pas plus économique , parce que des bandes de fer forgé n’ont pas besoin d’avoir le même poids que des bande de fonte pour résister également. Toutes ces considérations firent substituer, dès l’année 1805 , le fer forgé au fer fondu, et aujourd’hui il est unanimement préféré.

Sous le rapport de la forme les chemins de fer peuvent se diviser en trois classes.

Les uns sont formés de simples bande plates posées sur le sol, à l’endroit où se forment ordinairement les ornières. Le voiturier peut à volonté faire passer sa voiture sur la partie de la route qui est ferrée, et sur elle qui ne l’est pas. Ce système et très rarement employé.

Dans la seconde espèce, on emploie, au lieu de bandes plates, des bandes creuses présentant l’aspect d’une ornière ordinaire. Ces chemins ne peuvent être parcourus que par des voitures à voie constante : les roues s’emboîtent dans l’ornière, et n’en sortent jamais. Ce système est employé plus rarement encore que le premier. On conçoit en effet que ornières doivent être constamment remplies de boue, et qu’ainsi le but principal des chemins de fer , qui est de faire rouler les voitures sur des ornière dures et polie, est complètement manqué.

Dans la troisième espèce, ce sont le ornières qui sont saillantes; les contours des roues sont creusés en gorges de poulies ; ici, comme dans la seconde espèce, les roues sont toujours emboîtées. sur les ornières , et n’en sortent jamais. Le chemin de fer ainsi construits offrent tant d’avantages sur les autres, qu’ils sont presque exclusivement employés.

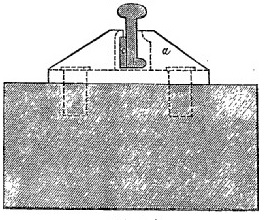

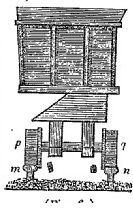

Dans un pareil chemin, on donne le nom de rails aux bandes de fer qui forment ornières. Ce mot est d’origine anglaise: il et aujourd’hui passé dans notre langue, et est devenu technique. Les rails ne se posent pas directement sur le sol, mais sur des pièces de fonte nommées coussinets ; et les coussinets sont eux-mêmes fixés à l’aide de chevilles sur des dés en pierre ou des madriers de bois (Fig. 01).

(Fig 01)

On remarquera que le rail est renflé à sa partie supérieure : en vertu de cette disposition, les roues des chars sont en contact avec lui par une surface plus grande, et le frottement détruit cette surface beaucoup plus lentement. Il est aussi renflé à sa partie inférieure, mais c’est pour qu’il puisse mieux s’emboîter dans le coussinet. Il faut savoir que le rail est serré contre le coussinet par un coin et que le coussinet est maintenu sur le dé par deux chevilles qui entrent à frottement dans le trous du coussinet, et dans des trous correspondants pratiqués dans le dé.

Un chemin de fer est à une voie ou à deux voies.

Une voie se compose de deux rangs de rails, dont la distance est ordinairement d’à peu prés 1m,49.

La fig. 02 montre comment les chars s’ajustent sur rails;m et n représentent deux rails qui, composent une même voie; p et i sont les deux roues du char ; on voit qu’elles sont retenues sur les rails par des rebords.

(Fig. 02)

Les chars destinés à parcourir les chemins de fer portent le nom spécial de wagons, qui est tiré, comme le mot rail , de la langue anglaise.

Les, wagons ne doivent, dans aucun cas, sortir des rails, de sorte que si deux wagons marchant en sens contraire viennent se rencontrer en un même point de la voie, l’un d’eux est obligé de rebrousser chemin pour laisser passer l’autre, et la régularité du service est interrompue. Aussi, lorsqu’on veut aller et venir sur un chemin de fer à toutes, les heures de la journée, est-il nécessaire de le composer de deux voies dont l’une est destinée à être exclusivement parcourue par les wagons qui vont dans un sens, et l’autre par les wagons qui vont en sens contraire.

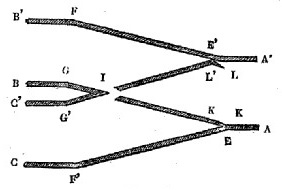

Ce moyen étant fort dispendieux, on a adopté, sur quelques chemins d’importance secondaire, un moyen terme, qui consiste à ne donner qu’une seule voie à la route dans la plus grande partie de sa longueur, et à pratiquer des doubles voies de distance en distance : ces parties à double voie ont reçu le nom de croisières, parce qu’elles sont les seules sur lesquelles des wagons qui vont en sens contraire puissent croiser.

Voici le mécanisme à l’aide duquel les wagons passent d’une partie à simple voie dans une croisière.

On suppose que AE et A’E’ ( fig. 03), représentent la fin de la voie unique; le wagon y est parvenu , et on veux le faire passer dans la croisière. Cette croisière se compose de deux voies; l’une d’elles est dirigée suivant les lignes FB’ et GB; l’autre suivant les lignes CG’ et CF’. Il s’agit, par exemple , de faire entrer le wagon dans la première. Aux points E et E’ se trouvent deux rails , L’I, KI, qui vont se croiser au point I ; ces rails sont terminés par deux aiguilles L’L , K’K , mobiles autour des points L’ et K’. Le conducteur ouvre la première et ferme la seconde, et met dans la position qu’elles ont dans la figure. Les deux roues du wagon étant munies de rebords intérieurs, l’une d’elles suit naturellement la ligne A’E’F , et l’autre la ligne AK’G, et le wagon passe dans la croisière.

(Fig.03)

On a imaginé plusieurs autres mécanismes pour atteindre ce résultat ; mais celui que nous venons de décrire est le plus généralement employé. Pour terminer ces premières notions sur chemin de fer, on va parler des moteurs qui servent à traîner les wagons, des pentes et des sinuosités que peut présenter la route; enfin, quelques mots sur le prix de leur construction.

Les moteurs employés sur les chemins de fer sont au nombre de trois tantôt on se sert de chevaux qu’on attelle aux wagons à la manière ordinaire ; tantôt on emploie des chariots à vapeur, qui se meuvent d’eux-mêmes en tractant les wagons après eux : on leur donne le nom de machine locomotive. Tantôt enfin, on dispose sur le chemin, à distances variables , des machines à vapeur fixes, qui attirent les chariots à elles à l’aide d’une corde.

La pente qu’on donne aux chemin de fer peut être plus ou moins considérable, suivant la nature du moteur qu’on emploie. Elle peut être très grande si on se sert de machines fixes. On peut même dire qu’en ce cas il n’y a pas de limites à indiquer. Elle doit être au contraire excessivement faible, si l’on se sert de machines locomotives , car elle ne peut guère excéder 5 millimètres par mètre. Enfin, si on se sert de chevaux, elle peut aller sans inconvénient jusqu’à 1 centimètre et demi.

Il est aussi excessivement important qu’un chemin de fer ne fasse pas de trop grands circuits, et lorsqu’on est obligé de le faire tourner il faut que ce soit à l’aide de courbes très douces, de manière que les changements de direction soient le moins brusque qu’il est possible.

Les frais de construction d’un chemin de fer se divisent en deux parties. L’une, à peu près fixe, se compose du prix du fer, de la fonte, et des employés ; elle peut être évaluée à 70 000 francs par lieue de poste. (la lieue de poste vaut 3.898 mètres), pour un chemin de fer à simple voie, et à 140 000 francs pour deux voies. L’autre qui comprend les frais de terrassement, les travaux d’art, les acquisitions de terrain, et les frais de direction, est si variable, qu’elle est très difficile à fixer. On peut cependant, en thèse générale, dire qu’elle varie de 200 à 400,000 francs pour un chemin à double voie ; il faudrait prendre les deux tiers de cette somme dans le cas d’une simple voie.

Les constructeurs se sont souvent demandé si les chemins de fer devaient être préférés aux canaux, ou réciproquement.

Ces deux voies de communication ont chacune leur genre de mérite particulier, et un habile constructeur ne rejettera pas plus l’une que l’autre. Ainsi les chemins de fer peuvent être construits presque en tous lieux. Ils peuvent être parcourus dans toutes les saisons, et avec une grande vitesse. Les canaux, au contraire, doivent être alimentés par des prises d’eau considérables ; les sécheresses et les réparations y occasionnent de fréquents chômages. Les transports s’y effectuent lentement ; mais aussi ils s’y font à un prix bien moins élevé que sur les chemins de fer, ce qui est très avantageux pour les marchandises encombrantes d’un prix faible, et qui n’ont pas besoin d’être rendues à leur destination à des époques exactement déterminées.

Enfin, le prix de construction des canaux et celui des chemins de fer, est si variable, selon les cas, qu’il est difficile de dire lequel est le plus élevé.

Particularités sur les chemins de fer

Sur chemins de fer on évite les pentes et les rampes avec beaucoup plus de soin que sur les routes ordinaires; car les dépenses énormes qu’on fait pour aplanir le terrain sont une des principales causes qui élèvent si haut le prix de ces constructions.

En revanche, il est quelquefois avantageux de donner aux diverses parties d’un mème chemin de fer des pentes très inégales, alors même que la disposition du terrain ne s’oppose pas d’une manière absolue à ce qu’on fasse une pente régulière ; en voici un exemple

On veut joindre deux points dont l’un est très élevé au-dessus de l’autre. Si on établissait une pente uniforme, elle serait tellement forte qu’il faudrait renoncer à l’usage des machines locomotives. Pour éviter cet inconvénient, on aime mieux diviser le chemin de fer en deux parties, donner à celle-ci une pente très faible, à celle-là une pente très forte, et mettre des machines locomotives sur la première seulement.

Ces parties de chemin qui ont des pentes très fortes portent le nom spécial de plans inclinés. Généralement, les wagons les franchissent par le moyen d’une machine à vapeur fixe et placée. au sommet du plan, qui les remorque à l’aide d’une corde enroulée sur un tambour. La machine sert non seulement à traîner les wagons montants, mais encore à retenir les wagons descendants, qui, sans ce secours, arriveraient au pied du plan incliné avec une vitesse telle qu’ils seraient infailliblement brisés.

Ce mécanisme n’a point tardé à être perfectionné : à l’aide d’une poulie et d’une corde, on a fait servir les wagons descendants à remonter les wagons montants, de même que, dans un puits, le seau vide sert à remonter le seau plein ; seulement, la corde d’un plan incliné, au lien d’être verticale comme celle d’un puits, suit la direction du plan incliné lui-même. Mais il est facile de concevoir que la machine à vapeur n’a plus qu’à vaincre la différence entre la force nécessaire pour élever le premier wagon, et la force avec laquelle le second tend à descendre.

Ce système suppose que le plan incliné à deux voies, dont l’une sert pour les wagons montants et l’autre pour les wagons descendants; cependant on peut, dans des vues d’économie, substituer aux deux voies trois rangs de rails.

Cette espèce de plans inclinés est employée avec le plus grand avantage lorsqu’il y a plus de transports dans le sens de la descente que dans celui de la remonte, parce qu’alors les wagons remontants, le plus souvent vides, sont remorqués sans addition de force par les wagons descendants, qui sont pleins. Dans tous le autres cas, il faut employer une force additionnelle, qui est ordinairement fournie par une machine à vapeur fixe ainsi que nous l’avons dit plus haut.

Des souterrains

II arrive souvent qu’un chemin de fer doit franchir une éminence trop considérable pour qu’il soit possible de l’abattre. En pareil cas, il y a deux moyens à employer tantôt on s’élève au sommet de l’éminence par un plan palmé, et on en redescend de la même manière; tantôt on la perce de part en part par une galerie souterraine. Le second moyen. infiniment plus dispendieux que le premier ; mais aussi il permet d’effectuer les transports avec une dépense bien moindre : voilà pourquoi il est souvent préféré sur les chemins où il y a un grand mouvement de marchandises.

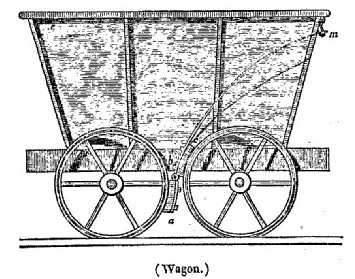

Des wagons.

Les wagons dont on se sert généralement sur les chemins de fer sont en bois: les roues sont en fonte; elles sont fixées sur les essieux, et les essieux tournent dans des collets. Cette disposition , qui est l’inverse de celle usitée pour les voitures ordinaires, a été préférée, parce qu’elle permet de rendre plus facilement la voie des wagons constante. On trempe le contour de roue pour en augmenter la dureté. Le poids d’un wagon est de 1000 kilog.; sa capacité est de trois mètres cubes et demi , sa valeur d’environ 500 francs : on y ajuste une pièce nommée frein, qui sert à ralentir sa vitesse, et même à l’arrêter complètement.

Le frein se compose d’une tige de fer, qui peut tourner autour du point fixe b, et à laquelle sont ajustées deux pièces de bois a et c. Lorsque le conducteur veut arrêter le wagon, il n’a qu’à abaisser le point m , aussitôt les deux pièces de bois frottent contre les roues, et les arrêtent.

Machines locomotives

Les meilleures machines locomotives connues sont celle qu’on emploie sur le chemin de fer de Liverpool à Manchester. Lorsqu’elles sont vides, elles pèsent à peu près 5000 kgs. : leur force est de dix chevaux; on les fabriquait en Angleterre au prix de 15 500 francs.

Des frais de transport

Ces frais varient entre des limites très étendues, suivant la manière dont le chemin de fer est construit. Sur celui de Lyon à Saint-Etienne, le tarif et d’à peu près dix centimes par mille kilogrammes transportés à la distance d’un kilomètre. Cette somme comprend à la fois les frais de halage et le bénéfice de la compagnie.

Notice son les chemins de fer construits ou projetés en France

Avant 1825, il n’existait point en France de chemin de fer destiné à servir de voie de communication générale. De 1825 à 1828, M. Beaunier, inspecteur divisionnaire des mines, en fit construire un de Saint-Etienne à la Loire. Ce chemin est en fonte et à simple voie : sa longueur est de 21 kilomètres Il a coûté un million et demi, non compris 230 000 francs qui ont été consacrés à l’acquisition du matériel.

Ensuite vient le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, construit par MM. Seguin. Il a 56 kilomètres de long ; il est en fer forgé et à double voie; il se compose de plusieurs lignes qui ont été successivement ouvertes à la circulation depuis juillet 1850 jusqu’à la lin de 1852. Il a coûté 15 millions, y compris les intérêts payés aux actionnaires pendant le cours de la construction, et diverses dépenses accessoires. A cette somme il faut ajouter un million qui a été employé à l’acquisition de quarante-deux machine locomotives et de mille wagons composant le matériel. Le prix est aussi élevé, d’abord parce que il y a eu 4000 mètres de percements souterrains, qui à eux seuls, ont absorbé deux millions, et ensuite parce que les frais d’acquisition des terrains ont dépassé la somme énorme de trois millions.

Un troisième chemin de fer celui, construit par MM Mellet et Henri d’Andrezieux à Roanne; il forme, avec les deux précédents, une ligne non interrompue de Lyon à Roanne : il n’a coûté que trois millions et demi, quoique sa longueur soit de 67 kilomètres; mais il n’est qu’à simple voie, et il est placé dans des circonstances très favorables. L’acquisition du matériel et ses dépenses accessoires ont été de près d’un million, qu’il faut ajouter à la somme ci-dessus mentionnée.

Ces trois chemins de fer sont les seuls qui servent en France de voies de communications générales; mais on en a construit plusieurs pour le service d’usines particulières. Tel est celui que M. Brard a fait exécuter à Alais (Alès) de 1850 à 1852. Il y a employé des bandes de fer très minces qui, au lieu de reposer sur des chaises et des dés, sont encastrées dans une bande continue de pierre, à l’aide de cales de fer plat. Ce mode de construction est fort économique, au moins lorsqu’on peut avoir la pierre à bas prix, comme à Alais (Alès); mais il nous parait très imparfait.

M l’ingénieur des mines Cosse a fait construire, en 1832, un petit chemin de fer sur le modèle de celui de Saint-Etienne , pour mettre les mines de la Valteuze en communication avec le canal du Centre. Sa longueur est de 3 kilomètres ; on y voit un plan incliné. On trouve de semblable chemins de fer d’une petite étendue dans plusieurs grandes usines de France, telles que le Creuzot et autres. Il en est un qui mérite d’être particulièrement cité , à cause de sa grande étendue et de l’importance qu’il peut un jour acquérir c’est celui qui se construit en ce moment entre les houillères d’Epinac (Saône-et-Loire), et le canal de Bourgogne : il aura 28 kilomètres de longueur, et coûtera à peu près 1 200 000 fr. L’idée en a été conçue par M. Blüm. On n’en entreprit d’abord qu’une longueur de 10 kilomètres : elle fut achevée au commencement de 1832 par les soins de M. Berthot, ingénieur des ponts-et-chaussées. La seconde partie, dont la longueur est de 18 kilomètres, s’exécute en ce moment sous la direction de M. Bonnet.

Aujourd’hui, on projette sur toutes les parties de la France des lignes de chemins de fer aussi remarquables par leur étendue que par leur importance commerciale. Au premier rang, il faut placer celle qui unirait Paris au Havre, à Lyon et à Marseille; le gouvernement la fait aujourd’hui étudier avec le plus grand soin. On estime que les frais d’établissement de cette ligne s’élèveraient à la somme énorme de 130 millions ; mais sa construction procurerait à l’industrie des avantages tels, qu’on doit vivement désirer que l’attention publique se fixe de plus en plus sur cette grande question.

Pour plus de détails plus étendus et plus complets sur la construction des chemins de fer, on peut consulter un Mémoire, rédigé par MM. Perdonnet et Coste à la suite d’un voyage en Angleterre, et inséré, en 1820, dans les Annales des Mines.

Le premier chemin de fer de Paris

Parmi les sept sages de la Grèce, les uns disaient que l’eau était l’origine de toute chose; d’autres soutenaient que c’était le feu. S’ils revenaient au monde, ils seraient bien surpris de trouver qu’ils avaient presque raison les uns aussi bien que les autres, car il est peu de merveilles que ne puissent réaliser l’eau et le feu convenablement associés. Qu’est-ce, en effet, que la vapeur, sinon une. association de l’eau avec le principe du feu ?

Les machines à vapeur, qui travaillent pour l’homme et qu’un habile mécanicien manie, si puissantes qu’elles soient, nous permettront un jour de créer des ouvrages gigantesques. On a calculé que les seules machines à vapeur de l’Angleterre, mises en action par trente mille hommes, extrairaient la même quantité de pierres des carrières, et les élèveraient à la même hauteur que la grande pyramide dans le court espace de temps de 18 heures.

Jusqu’à ces derniers temps, les machines à vapeur étaient à poste fixe. Les Anglais ont imaginé d’en faire qui marchent ou plutôt qui galopent aussi vite que les chevaux de course dans le Champ-de Mars. C’est par là qu’ils ont rendu les chemins de fer si intéressants et si utiles. Au moyen de ces machines à vapeur, qu’on appelle locomotives , l’on peut sans se gêner faire douze lieues à l’heure. Si donc nous avions un chemin de fer du Havre à Marseille, on partirait, en été, du Havre à 4 heures du matin; avant 9 heures on serait à Paris; à 6 heures du soir on serait à Lyon pour dîner, et l’on irait coucher à Marseille. Et même M. Stephenson, qui a fait le célèbre chemin de fer de Liverpool à Manchester, dit qu’il ne sera content que lorsqu’on ira en deux ou trois heures de Londres à Liverpool. La distance est de 80 lieues.

Magellan et Cook ont été bien fiers de faire le tour du monde. De leur temps, c’était une affaire d’un an au moins, sans compter les détours. Le tour du monde n’est pourtant que de dix mille lieues. Si l’on pouvait faire le voyage en chemin de fer, et qu’on allât nuit et jour comme font les navires, ce ne serait plus qu’une affaire de six semaines. Avec les chemins de fer, il ne faudra guère plus de vingt quatre heures pour aller à Berlin ; eu soixante heures on sera à Saint-Pétersbourg.

Comme une seule locomotive peut tirer un train de 500 pieds de long, tout bourgeois aisé pourra avoir, ce qu’avait l’impératrice Catherine, une voiture avec chambre à coucher et salon, en miniature bien entendu. Un voyage n’est aujourd’hui qu’une corvée, alors ce sera un plaisir; car sur les chemins de fer, les cahots sont inconnus ; on peut y lire et écrire.

L’Angleterre a maintenant cent lieues de chemin de fer terminées, et cent soixante lieues en construction. L’Amérique en a trois ou quatre fois autant. Nous somme en arrière de nos rivaux ; car, sur notre vaste territoire, nous en comptons cinquante lieues à peine. Mais on espère que, quand les capitalistes parisiens auront vu le succès du chemin de fer de Paris à Saint-Germain , qui s’exécute aujourd’hui avec activité, ils se disputeront les entreprises des chemins de fer qui doivent sillonner le sol de la France.

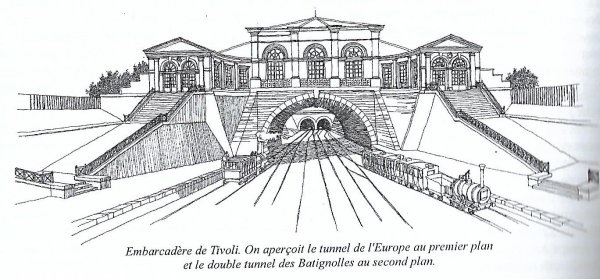

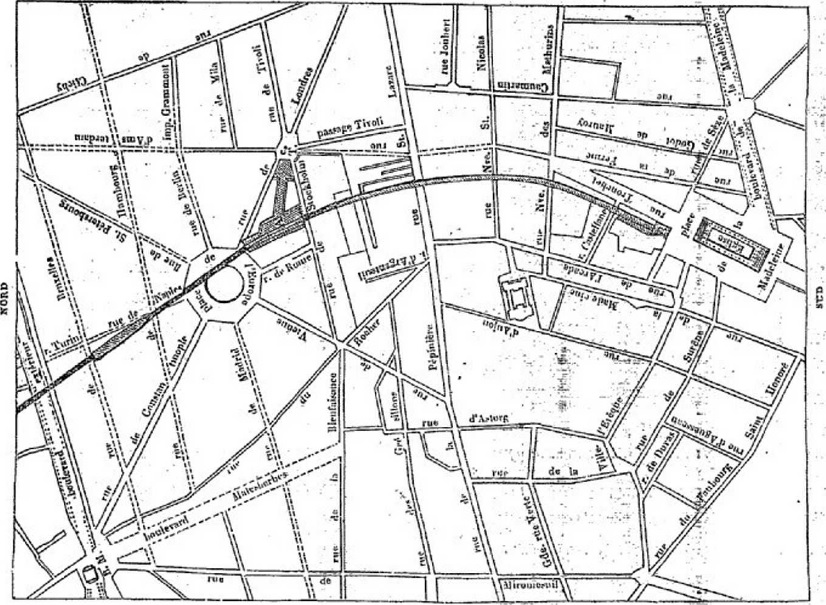

Le chemin de fer de Paris à Saint-Germain doit avoir cinq lieues de long. Il doit entrer dans Paris côté de Tivoli par trois souterrains spacieux et voûtés. Il sera organisé de manière à transporter, sans encombrement, 30 000 voyageurs dans l’espace de douze heures.

Dans l’origine, la compagnie voulait terminer le chemin de fer entre le carrefour de Tivoli et la place de l’Europe. On objecta que ce serait trop loin du centre de Paris, que le chemin de fer se trouvait à cet endroit au fond d’un fossé. La compagnie, jalouse de satisfaire l’intérêt public, et résolue de ne pas rester en arrière des Anglais , qui ont conduit le chemin de fer de Londres à Greenwich jusqu’au pont de Londres à travers cinquante rues, se résigna à dépenser deux millions de plus pour continuer le chemin jusqu’à La Madeleine. Il y arrivera par des arcades élégantes qui le tiendront élevé de 20 pieds au-dessus du sol, ce qui permettra de l’aborder avec la plus grande facilité. Il traversera les rues Castellane, Neuve des Mathurins, Saint-Nicolas et Saint. Lazare , sur des jolies arcades en fonte, et se terminera sur la place de la Madeleine par une construction monumentale. Par là le chemin de fer sera sous la main de tout Paris. La place de la Madeleine est le point où viennent aboutir les principales lignes d’omnibus ; elle est en quelque sorte le confluent des trois grandes artères qui coupent Paris de l’est à l’ouest, les boulevards, la rue Saint-Honoré et les quais ; elle est en communication , par une ligne droite, avec la Poste, la Banque et le Palais Royal, au moyen des rues Neuve-des-Petits-Champs , des Capucines et de Sèze; avec la Bourse, par la rue Neuve-Saint-Augustin et le boulevard; avec les Tuileries, soit par la rue de Rivoli, soit par la rue Saint-Honoré; avec la Chambre des Députés et le faubourg Saint-Germain, par le pont et la place de la Concorde; les quatre ministères de la rive gauche de la Seine sont à sa proximité par cette dernière voie; sur la rive droite, les ministères de la Justice, des Finances, de la Marine, des Affaires Étrangères, n’en sont pas distants de cinq minutes de marche.

Dans tout autre pays du monde, et surtout en Angleterre ou aux États-Unis, les habitants du quartier eussent tous accueilli avec reconnaissance l’idée de faire passer le chemin de fer à leur porte. Faute d’expérience, on est moins avancé à Paris; il s’est trouvé quelques propriétaires, en petit nombre, il est vrai, qui réclament contre ce qui doit faire la richesse du quartier, par l’accroissement de valeur des propriétés, par l’affluence des voyageurs qui y seront amenés.

On tient d’une personne qui vient de visiter l’Amérique, que les habitants d’une petite ville de Pennsylvanie, appelée Lancaster, ont consenti à payer plus de trois cent mille francs pour que le chemin de fer qui va de Philadelphie à Colombia passât par le cœur de leur ville. Serait-on à Paris moins clairvoyant qu’à Lancaster? De quoi aurait-on peur? de la fumée? mais il est constant que le coke, avec lequel on chauffe les locomotives, ne donne pas de fumée; du bruit? mais on s’accorde à dire qu’une locomotive, allant sur un chemin de fer, ne fait pas la moitié autant de bruit qu’un fiacre roulant sur le pavé; des explosions? Mais depuis qu’il y a des locomotives, pas une seule n’a éclaté ! Maintenant, que l’expérience de nos voisins a fait justice de toutes ces objections, rien sans doute n’empêchera de réaliser ce qui est l’intérêt du quartier, de tout Paris, et des propriétaires eux-mêmes. Si le chemin de fer ne devait pas aboutir au boulevard, mieux vaudrait ne pas l’entreprendre, et continuer à se faire secouer pendant plus de deux heures dans des voilures de Paris à Saint-Germain.

La machine à vapeur, particulièrement sous la forme de locomotive, doit changer la face du monde. Pour que la locomotive soit appelée à métamorphoser le continent, il faut qu elle ait obtenu droit de cité à Paris. Où peut-elle être plus dignement intronisée que sur la portion la plus magnifique du boulevard ?

Tracé du chemin de fer de Paris à Saint-Germain

Le chemin concédé par une loi en date du 9 juillet 1835 a un développement de 19.200 mètres environ.

Tracé dans Paris

Il commence dans Paris, par une gare de 500 mètres de long destinée au service des voyageurs. Cette gare a son origine à un beau bâtiment faisant l’angle ne la rue Tronchet et de la place de lu Madeleine, à côté du marché neuf de la Madeleine. Le chemin de fer est parallèle à la rue Tronchet et au marché. Il passe dans la rue Castellane à 50 mètres du trottoir de la rue Tronchet, et se dirige vers la rue Neuve-des-Mathurins, qu’il traverse à côté de la grande maison qui forme l’angle de cette rue et de la rue Tronchet. De l’autre côté de la rue, le chemin occupe l’espace aujourd’hui couvert par un hôtel portant, sur cette rue, le n°66 ; il arrive à la rue Saint-Nicolas; il rencontre une maison de peu d’importance, et arrive à la rue Saint-Lazare, en traversant les chantiers, portant sur la rue Saint-Lazare le n° 09. De l’antre côté de la rue, il occupe le terrain de la maison n° 128, traverse l’impasse Bony dans la partie parallèle à la rue Saint-Lazare, et le terrain occupé par des hangars, portant les nos11 et 18.

Sur tout ce développement, le chemin de fer est à 20 pieds au-dessus du niveau du sol; il est établi sur des arcades ; les traverses des rues s’opèrent au moyen de ponts légers et hardis en fonte et à jour, qui formeront pour toutes ces rues une remarquable décoration.

Au-dessous du viaduc formé par les arcades, des voûtes d’arête permettront de donner passage à des voitures de toute espèce, afin que les voyageurs puissent, en descendant du chemin de fer, monter à couvert dans leurs équipages ou dans des omnibus qui communiqueront avec tous les points de Paris. L’espace sous le chemin sera assez vaste pour permettre en outre d’y établir de nombreuses boutiques, et pour mettre en rapport la rue Saint-Lazare avec la place de la Madeleine par une galerie couverte, praticable en tout temps et éclairée le soir par le gaz.

Tracé du chemin de fer dans Paris

La gare qui commence à la place de la Madeleine et finit à la rue Saint-Lazare, a généralement trois voies principales en fer. Entre la rue Castllane et la rue des Mathurins, où s’opérera principalement l’arrivée des voyageurs, il y a six voies. Entre la rue Saint-Nicolas et la rue Saint Lazare, il y en a quatre; les voyageurs peuvent descendre rue Saint- Lazare, rue Saint-Nicolas, rue des Mathurins et rue Castellane. De vastes dégagements leur sont partout ménagés; le départ des voyageurs s’opérera sur la partie comprise entre la rue Castellane et la place de la Madeleine.

Après avoir traversé l’impasse Bony et une propriété adjacente, le chemin entre en souterrain sur une longueur de 98 mètres; le souterrain se termine après la traversée de la rue de Stockholm. Entre cette rue et la place d Europe, une vaste tranchée est pratiquée dans le double but : 1° d’assurer une place suffisante pour la mise en feu, l’alimentation d’eau et de charbon des machines locomotives et leur stationnement ainsi que celui des voitures; 2o de constituer un large quai où s’arrêteront les marchandises venant de Saint-Germain ; une rampe d’accès est ouverte jusqu’à la place de Tivoli pour l’écoulement des marchandises dans Paris.

Le chemin de fer passe sur la place d’Europe en souterrain. Le développement de cette partie de souterrain est de 264 mètres. Le chemin est ensuite en tranchée jusqu’à l’aqueduc de Ceinture, qui est voisin du mur d’enceinte, et où se trouvera un troisième souterrain d’une longueur de 403 mètres, et qui conduira jusque-au delà de la rue de la Paix dans les Batignoles, en passant sous le boulevard extérieur, sous les rues des Dames et de la Paix. A 20 mètres de cette rue, le chemin de fer rentre en tranchée. Les rues Saint-Charles et d’Orléans sont traversées au moyen de ponts, qui sont établis au niveau des rues et sous lesquels passe le chemin.

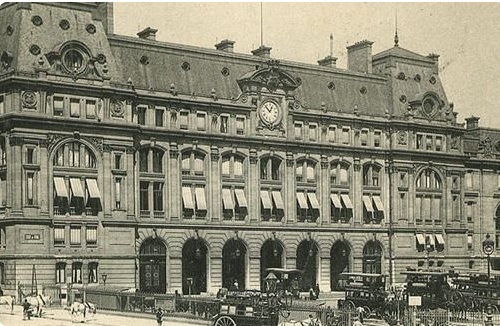

Ancienne gare de Paris-St Germain devenue gare Saint Lazare

Tracé hors Paris

Dans le prolongement de la rue Cardinet on trouve un autre pont qui établit la communication du chemin de Mousseaux à Clichy interrompue par le chemin de fer, et qui assure le développement de la rue Cardinet dans l’avenir. Ce pont passe au-dessus du chemin de fer.

Immédiatement après le pont, est établie une gare de 260 mètres de long et de 400 mètres de large, destinée à recevoir en stationnement les marchandises arrivant de Saint Germain, et qui viendront près de Paris attendre les besoins de la consommation. Cet établissement est du plus haut intérêt pour la commune des Batignoles, où il créera un vaste marché de combustibles et autres matières premières.

Le chemin de fer continue ensuite en remblais et en ligne droite jusqu’à la traversée de la Seine à Asnières, à 420 mètres en amont du pont déjà construit dans ce lieu. Le pont du chemin de fer doit avoir cinq arches de 30 mètres chacune.

Dans la traversée de la commune de Clichy, une gare est établie pour les voyageurs et les marchandises. Il en est de même dans la commune d’Asnières.

Le grand alignement qui vient des Batignoles se prolonge dans les communes d’Asnières sur 500 mètres environ ; une courbe de 2 000 mètres de rayon et d’un développement de 2 365 mètres commence ensuite et s’étend jusqu’au milieu de la gare de Colombes sur la commune de ce nom.

Là commence un alignement qui s’étend jusqu’à la commune de Rueil, en traversant toute celle de Nanterre, où est établie, près de la porte aux Vaches, une gare pour les voyageurs.

Une courbe de même rayon que la précédente raccorde le grand alignement avec celui du bois de Vésinet, et dans son développement rencontre deux bras de la Seine, séparés par l’Ile du Chiard. Deux ponts sont établis pour cette double traversée : celui du bras de Marly à trois arches de 28 mètres chacune; celui du bras de Croissy à trois arches de 50 mètres chacune.

À l’entrée du bois de Vésinet, la courbe se raccorde à l’alignement qui va jusqu’au Pec (Le Pecq), faubourg de Saint-Germain, à côté du pont qui vient d’être construit sur la Seine, et qui, par une route neuve tracée dans la situation la plus pittoresque met en communication la ville de Saint-Germain avec son port.

Sur la gauche du pont sera établie une vaste gare pour le départ et l’arrivée des voyageurs; et sur la droite, parallèlement au bras du Canada, il y aura aussi une gare de déchargement pour les marchandises venant de l’Oise et de la Seine.

Travaux d’art

Après avoir donné l’aperçu sommaire du tracé, voici celui des travaux d’art du chemin de fer.

- Longueur des arcades dans Paris………….. 615 mètres

- Hauteur moyenne de ces arcades……………….. 7 mètres

- Longueur des trois parties souterraines………..760 mètres

- Nombre des ponts sur la Seine ……………… 3

- Nombre de leurs arches. …………………………. 11

- Nombre des ponceaux sur routes royales et départementales y compris ceux des rues dans Paris et dans les Batignoles. . . ……………………… 14

- Nombre des ponceaux sur les chemins vicinaux. ……142

- Nombre des passages de niveau………………….4

Les trois grandes courbes du chemin de fer, celle des Batignoles , celle de Colombes, et celle de Nanterre, sont de niveau et ont 2 000 mètres de rayon. Les trois grands alignements des Batignoles à Asnières, de Colombes à Rueil et de Chatou au Pec (Le Pecq), ont leurs pentes et contrepentes réglées à un millimètre par mètre. Les ingénieurs ont calculé que l’effort de traction, nécessaire pour gravir ces pentes, est égal à celui qui est nécessaire pour parcourir des courbes de 2 000 mètres de rayon et de niveau. Ainsi les machines locomotives auront partout à faire le même effort de traction. A l’entrée dans Paris, le rayon des courbes est diminué à 900 et à 800 mètres ; cette disposition, commandée par la localité, aura l’avantage d’amortir la rapidité du mouvement des machines à leur arrivée.

La concession a été accordée à une époque trop avancée de l’année (9 juillet 1835) pour que beaucoup de travaux aient pu être entrepris; cependant la fondation des trois ponts sur Seine a été entreprise; celle du pont d’Asnières est achevée à l’exception d’une pile, celle des ponts de Marly et de Croissy est très avancée. En outre, des tranchées considérables ont été ouvertes dans Paris pour le passage du souterrain près de l’aqueduc de Ceinture, et hors Paris, pour le remblai du chemin de fer entre les ponts de Croissy et de Marly. Au moment où nous écrivons (janvier 1836), la compagnie occupe 700 hommes.

On espère que le chemin sera ouvert à la fin de cette année ou au commencement de l’autre.

Transports, tarifs, voyageurs

Les communications entre Saint-Germain et Paris sont très actives: les marchés de Saint-Germain et de Poissy entretiennent un mouvement régulier de voyageurs; les transports, par terre et par eau, des marchandises qui remontent de Rouen et de toute la Normandie, sont importants.

Le prix des places dans les voitures actuelles est de 4 fr. 80 c. en moyenne par voyageur.

D’après le cahier des charges, le prix maximum, pour les voyageurs transportés sur le chemin de fer, sera de 50 c. (6 sous) par lieue, c’est-à-dire 1 fr. 50 c. pour la route entière de Paris à Saint-Germain.

Le trajet s’effectue aujourd’hui en deux heures et deux heures et un quart; par le chemin de fer, il s’effectuera en une demi-heure.

Les marchandises qui remontent la Seine sont obligées, pour arriver à Paris, de décrire un circuit de 14 lieues, de traverser douze ponts et plusieurs permis très dangereux; cette navigation, difficile en toute saison et impossible pendant les basses et hautes eaux, s’opère moyennement en trois ou six jours et pour 5 à 4 fr. par tonneau, selon l’état du fleuve. Le transport par terre coûte 3 à Gfr.

La durée du trajet par le chemin de fer sera, à toute époque, de trois quarts d’heure, et les marchandises seront constamment à l’abri des avaries et des dangers attachés au transport par eau. Le tarif du chemin est de 1fr. 50 au minimum, et 3 fr. au maximum ; prix moyen, 2 fr. 25 c. par tonneau.

Voici le détail du tarif par lieue de 4.000 mètres.

- Charbon de terre, par tonneau de 1000 kilogrammes…………………..32 cent.

- Marchandises, 1ere classe: moellons, chaux, matériaux, fumier, etc……. . . 48

- 2e classe : grains, farines, bois, foute, fer, plomb………………………… 56

- 3e classe : boissons, huiles, cotons, denrées colon………………………. 64

Ce tarif, nonobstant la cherté relative du fer et du charbon à Paris, est moins élevé que ceux des principaux chemins établis en France et à l’étranger.

Le trajet s’effectuera moyennement à raison de 10 lieues à l’heure; mais la vitesse des machines locomotives pourra être portée à 12 lieues à l’heure.

Dans les temps ordinaires, on ira de la place de la Madeleine:

- Aux Batignoles, en………. 5 minutes.

- A Clichy. . . ………… ……..6

- A Asnières………..………..……. 8

- A Colombes……….……………….12

- A Nanterre ……….……………..18

- A Chatou…………………… 25

- Au port de Saint-Germain. 1 demi-heure.

Chaque machine locomotive pourra traîner 10 voitures, portant ensemble jusqu’à 400 voyageurs.

Des machines à vapeur locomotives

Il est assez triste de penser que parmi les milliers de personnes qui font chaque jour le trajet de Paris à Saint-Germain, une vingtaine au plus peut-être ont pris la peine d’étudier le mystère du mouvement qui les emporte, et sont en état d’en parler avec quelque clarté.

Il y a quelque temps, le Nationala publié une description détaillée des locomotives. Il nous a paru utile de répéter une partie de cette description, dont l’auteur est M. Tom Richard.

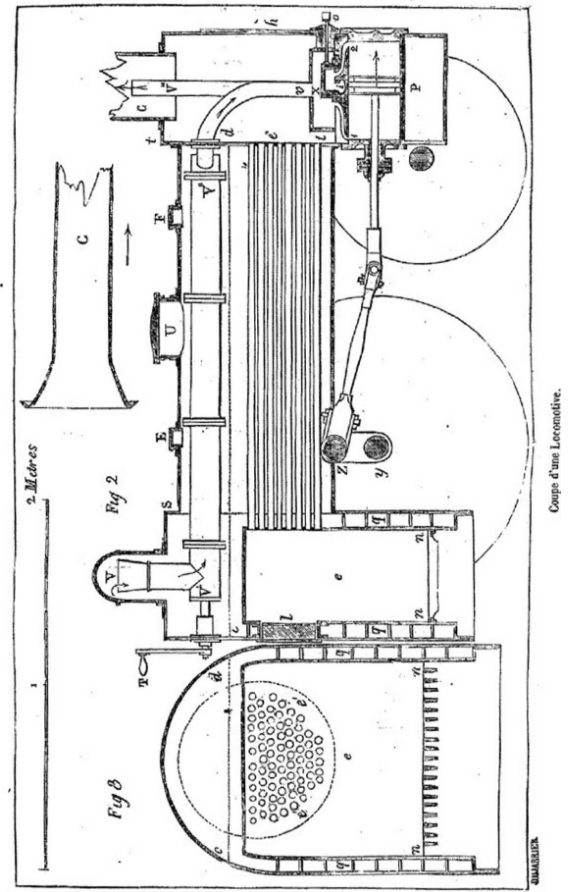

La figure 01 est une vue de côté d’une des locomotives du chemin de fer de Liverpool à Manchester;elle est placée sur ses rails, et la flèche indique le sens de la marche. Les locomotives du chemin de Saint-Germain paraissent avoir été calquées sur ce système.

Cette machine a quatre roues, comme une voiture ordinaire; quelques-unes toutefois en ont six. Afin qu’il n’y ait point de déviation latérale, ces roues portent intérieurement, à l’espace compris entre-les deux lignes de rails, des rebords saillants ; ces rebords ou mentonnets suffisent pour maintenir la machine dans la voie.

On examine successivement comment se forme la vapeur, — comment elle se distribue, — comment la pression qu’elle exerce se transmet aux roues et fait rouler la voiture sur les rails.

Génération de la vapeur

Pour former de la vapeur, il faut, en général, un foyer et une chaudière. En jetant un

coup d’œil sur les figures fig. 04 et 05, on remarque facilement que la machine se compose de trois compartiments. Les deux compartiments extrêmes ont à peu prés la même apparence, et se trouvent symétriquement placés par rapport au compartiment du milieu, lequel a la forme d’un grand cylindre d’un mètre de diamètre environ sur deux mètres de longueur. Le premier compartiment, celui de l’avant, porte deux cylindres et la cheminée C. On distingue l’un des deux cylindres, 1, 2, P, figure 2. Ce compartiment est séparé des deux autres par une cloison tt. Le troisième, celui de l’arrière, porte le foyer e ; le second, celui du milieu, porte la plus grande partie de l’eau et une centaine de tubes horizontaux e’, c« , dont nous connaîtrons bientôt l’usage. Ces deux derniers compartiments sont entretenus constamment pleins d’eau jusqu’à une certaine hauteur cd.

Le foyer

On voit dans le compartiment d’arrière une boîte carrée e, c’est la boîte à feu. Cette boite laisse partout, entre ses parois latérales et celles du compartiment qui la contient, un espace qq, lequel est en libre communication avec le reste de la chaudière, et se trouve par conséquent rempli d’eau. Cette boite intérieure est soutenue dans le compartiment qui la contient et réunie à lui par de forts rivets, qu’on distingue bien clairement sur les figures. Cette boite à feu serait environnée d’eau de toutes parts si ce n’était l’ouverture l, qui forme la porte du foyer, et le dessous de la boîte, qui est occupé par une grille dont on voit les barreaux fin suivant leur longueur , et suivant leur largeur sur les figures 04 et 05. Prés de cette porte l est placée une forte planche de support qui, dans la figure 04, se trouve en BB. Cette planche supporte le machiniste, qui peut, suivant le besoin, jeter du coke dans le foyer par la porte /. La provision de combustible pour les voyages un peu longs est placée- dans un fourgon d’approvisionnement qui suit immédiatement la machine. Ce fourgon porte aussi l’eau qui doit remplacer celle qui s’est vaporisée dans la chaudière.

La partie inférieure nn du foyer, étant occupée par une grille, reste ainsi exposée à l’air extérieur qui alimente la combustion. Mais cette combustion serait assez lente si l’on n’avait pris les moyens de l’activer par un tirage très fort; c’est dans ce but, et aussi pour augmenter la surface de chauffe, que le compartiment du milieu a été traversé par une centaine de tubese’, e’’ , qui mettent en communication directe le premier et le dernier des compartiments. Il résulte de cette ingénieuse disposition que, dés que le feu est allumé sur la grille, toutes les parois intérieures du foyer c sont fortement chauffées, et que la flamme si l’on bride de la houille, ou les produits de la combustion si l’on brûle du coke, se précipitent par les tubes, en échauffant l’eau qu’ils traversent, pour aller sortir à l’autre extrémité, se répandre dans le grand espace du compartiment des cylindres qu’ils trouvent libre, l’échauffer lui-même en passant, et s’échapper enfin par la cheminée C. Toutefois, ce tirage ne serait point encore assez actif pour produire la quantité de vapeur nécessaire à une marche rapide ; nous verrons tout à l’heure comment on y a suppléé. Cette chaudière à tubes, forme à laquelle on doit la surprenante puissance des machines locomotives, est d’invention française ; elle est due à M. Seguin, ingénieur civil à Annonay.

Distribution de la vapeur

La vapeur occupe toute la partie de la chaudière comprise entre le niveau de l’eau cd et le segment cylindrique EF ; elle s’accumule dans cet espace, où on lui laisse prendre une tension de 3, 4, 5 atmosphères en sus de la pression atmosphérique. Les machines de Liverpool à Manchester travaillent généralement sous une tension de 50 livres par pouce carré anglais, ce qui revient à 3 kg 518 par centimètre carré, ou 3,4 atmosphères. La température de la vapeur correspondante à cette tension est de 148 degrés centigrades, soit une fois et demie la chaleur de l’eau bouillante. Voyons comment cette vapeur se distribue aux pistons placés dans les cylindres 1, 2, P. Au-dessus du sommet de la chaudière, vers la partie qui se rapproche du foyer, s’élève un petit dôme en cuivre V. Sous ce dôme se trouve l’embouchure V d’un tuyau vertical; ce tuyau est en communication avec un autre tuyau horizontal V’V » entièrement plongé dans la vapeur. Ce dernier enfin porte vers son extrémité deux tubes à double courbure v, qui communiquent chacun à une boite X, dite boite à tiroir, laquelle distribue, comme on le verra , la vapeur tantôt en avant, tantôt en arrière des pistons P, en la laissant passer successivement par le conduit 1 ou par le conduit 2.

Ce tube V, qui a environ 0 m,15 de diamètre, s’élève vers la partie supérieure du dôme, afin que les secousses de la voiture ou le bouillonnement ne puissent projeter l’eau de manière à la faire pénétrer dans son ouverture, qui ne devrait admettre que de la vapeur. De plus, afin de régler l’émission de celle-ci, le tube horizontal porte en V’ un robinet que le conducteur ouvre plus ou moins à l’aide de la poignée extérieure T . On voit donc que dès que la vapeur est parvenue au degré de tension convenable, le conducteur n’a plus qu’à tourner le robinet T pour qu’elle se précipite par l’ouverture V, pour quelle traverse le robinet puis le tube horizontal, puis enfin l’un des tubes v. On va la reprendre à ce point.

Chacun des tubes v aboutissant à une boîte à tiroir X qui distribue la vapeur dans chaque cylindre, il suffit d’indiquer l’une de ces distributions. Or, la vapeur arrivée en v va se répandre dans tout l’espace X; elle traversera le conduit 1 qui se trouve ouvert, se répandra dans le cylindre, en arrière du piston P, et poussera celui-ci dans le sens de la flèche. Le piston P parviendra ainsi jusqu’au fond du cylindre; arrivé là, il s’agit de le faire rétrograder, afin qu’il acquière le mouvement de va et vient qui doit faire marcher la machine. Eh bien , supposons que , par un moyen quelconque, la tige o soit à cet instant poussée de l’avant vers l’arrière : cette tige entraînera la pièce X dans son mouvement, celle-ci rompra la communication entre la boite et le conduit 1, en nette temps elle démasquera l’ouverture du conduit 2, et en même temps aussi une communication s’établira entre l’arrière du piston et le petit conduit i; donc la vapeur qui était demeurée derrière le piston s’échappera par le petit canal de sortie i en passant par le conduit 1, et celle qui entre par le conduit 2 poussera, de l’avant à l’arrière, le piston P en sens inverse de la flèche, jusqu’à ce qu’il. parvienne à l’autre bout du cylindre. Supposons encore main-tenant que la tige o soit ramenée par une cause quelconque de l’arrière vers l’avant, dans la position indiquée par la figure, le conduit 1 sera démasqué et la vapeur se précipitera en arrière du piston; en même temps la communication s’établira par le conduit 2 entre l’avant du piston et le canal de sortie i ; donc la vapeur de l’avant s’échappera par ce canal, et celle de l’arrière poussera le piston dans le sens de la flèche, jusqu’à l’extrémité de sa course. Voilà donc le mouvement de va et vient des pistons P établi; ce mouvement se transmet à leurs tiges respectives. On le reprendra tout à l’heure sur celles-ci, en expliquant comment s’effectue celui de la petite tige o, qui ouvre et ferme successivement les conduits 1, 2, i.

Voyons d’abord ce que devient la vapeur qui s’échappe par les conduits i. On pourrait croire que tout est fini pour elle, et qu’après avoir agi sur les pistons, elle n’a plus de service à rendre; il n’en est rien, et l’on va voir que c’est elle qui souffle le feu. Comme elle conserve encore une certaine élasticité, on en a tiré parti en mettant en communication chacun des canaux de sortie i correspondant à claque piston arec les extrémités inférieures de la pièce figure 4 , qui est représentée de face. Cette pièce est le soufflet, et son extrémité supérieure se voit en Vm. dans la figure.

Lorsque la vapeur a produit son effet sur le piston, elle s’élance en passant par i à travers cette buse, chasse devant elle avec une grande vitesse la colonne d’air qui remplissait la cheminée C, et , par conséquent, laisse un vide derrière elle. Ce vide est aussitôt comblé par une masse d’air extérieur qui se précipite au travers du foyer pour aller remplir l’espace où ce vide a été fait aussi, à chaque aspiration ainsi produite, voit-on le combustible que contient le foyer devenir blanc d’incandescence. C’est un effet analogue à celui d’un soufflet qui animerait constamment le feu en agissant par inspiration au lieu d’agir par expiration, comme les soufflets ordinaires. Le courant artificiel créé dans le foyer par ce moyen est d’une telle efficacité que si cette espèce de buse était rompue , la machine deviendrait à peu près inutile. Du reste, cette pièce paraîtra bien autrement importante quand on saura qu’aucun système de soufflet mobile n’avait pu réussir. C’est donc à elle seule qu’on doit la possibilité de maintenir une très grande vitesse. On passe maintenant à la transmission du mouvement.

Transmission du mouvement

On sait maintenant comment les tiges de chaque piston P ont un mouvement de va et vient horizontal, de l’arrière vers l’avant et de l’avant vers l’ arrière. Il faut examiner comment on a transformé ce mouvement pour faire avancer les roues sur les rails.

Pour cela, on a invariablement fixé les roues de derrière, ou grandes roues, à leur essieu ; ces roues et cet essieu ne faisant qu’un corps, il est clair que si l’on peut imprimer à l’essieu un mouvement de rotation, les roues tourneront avec lui et feront un tour entier en même temps que lui. Or, pour donner à l’arrière-train ce mouvement de rotation, il a suffi de couder l’essieu y, et de réunir sa conclure Z à l’extrémité de la tige du piston, et, comme il y a deux pistons , l’essieu aura deux coudures. Il suffit d’examiner un de ce deux systèmes pour comprendre l’autre. Le piston est, dans la position P ( fig. 02), au milieu de sa course , et l’une des coudures de l’essieu est en ce moment au-dessus de l’essieu y. Le piston marche dans le sens de la flèche, il entraîne sa tige après lui ; celle-si tire l’une des extrémités de la bielle de communication ; cette traction se transmet à la coudure Z que l’autre extrémité de la bielle embrasse à frottement doux. Arrivé au fond antérieur de son cylindre , le piston a donc fait décrire à la coudure, à l’essieu et à la roue un quart de cercle; en revenant de l’avant à l’arrière, il fera décrire à yZ un autre demi-cercle ; enfin, en revenant de l’arrière au milieu de sa course, il ramènera la coudure yZ par un quart de cercle dans la position où elle se trouve figure 2. Donc le piston aura parcouru deux fois la longueur de sa course, et la roue aura fait un tour entier. La tète de la tige de chaque piston glisse d’ailleurs entre des guides horizontaux J, qui assurent son mouvement dans l’axe du cylindre et la soutiennent en même temps. On voit aussi en J , au-dessus guide, un petit godet à siphon qui contient une mèche de coton constamment imbibée d’huile, destinée à faciliter le jeu des pièces. Ces godets se trouvent partout où il y a des joints de quelque importance.

On explique maintenant le mouvement de la tige o, qui ouvre passage à la vapeur, tantôt en arrière, tantôt en avant du piston. On attache la tige o de la figure 02 (coupe de la locomotive), à l’extrémité d’un levier à bascule tournant sur le point fixe K 02 (coupe de la locomotive) ( le cadre Y empêche de voir l’extrémité de ce levier et ce-lui de la tige o); à l’autre bout L du levier à bascule fixons une tige horizontale dont on voit l’extrémité en I, et dont le prolongement en arrière passe sous la voiture : but clair que si l’on donne à cette tige un mouvement de va et vient vers l’avant et vers l’arrière, le point L du levier la suivra dans tous ces mouvements.; mais ce levier tournant sur K, son autre extrémité prendra des positions inverses, de telle sorte que L marchant en avant, extrémité ( invisible) marchera en arrière , et que L marchant en arrière, cette extrémité marchera en avant ; mais elle est liée à la tige o ( fig. 2) : donc la tige o participera à tous ces mouvements ; elle fera glisser le tiroir X tantôt en avant , tantôt en arrière; elle fermera et ouvrira successivement les passages 1, 2 et i. Reste à montrer comment la grande tige IL peut se mouvoir de l’avant à l’arrière et de l’arrière à l’avant.

Pour cela, supposez qu’elle se prolonge au-dessous de la voiture jusqu’à une petite distance de l’essieu de derrière; que là elle se termine par un anneau à charnière qui puisse s’ouvrir et se fermer à volonté. On le suppose ouvert ; on fixe maintenant irrévocablement sur l’essieu, entre les coudures dont il a été question plus haut, un disque d’un diamètre égal à celui de l’intérieur de l’anneau et qui tournera avec l’essieu ; toutefois on fixe ce disque de manière que son centre ne corresponde pas avec le centre de l’essieu, ce sera un excentrique. On ferme maintenant l’anneau de manière qu’il embrasse le disque sans le serrer trop fort, ou, en d’autre termes, de manière que le disque puisse tourner dans l’intérieur de l’anneau et sans le quitter ; un peu de réflexion montrera alors, 1ere que l’essieu, en tournant, entraînera le disque; 2e que, celui-ci étant enfilé par l’essieu ailleurs que par son centre, le point de sa conférence le plus éloigné du centre de l’essieu passera une fois en avant, une fois en arrière de ce point à chaque tour de l’essieu; 3° qu’enfin l’anneau , et par suite la tige IL , marcheront aussi une fois en avant, une fois en arrière pour chaque tour de roue. On peut très facilement reproduire l’effet de cet excentrique en traçant au compas deux cercles concentriques sur une carte : on découpera le cercle intérieur, qui représentera notre disque; on découpera ensuite le tour du cercle extérieur, Ce qui figurera l’anneau ; on laissera fixé à celui-ci une petite bandelette de la carte pour figurer la tige IL ; cela fait, on placera le disque intérieur, avec l’anneau qui l’embrasse, sur une table; on piquera le disque avec une épingle sur la table, par tout autre point que par son centre ; on le fera tourner autour de l’épingle, en ayant soin de placer l’ongle contre le bord de la bandelette pour la maintenir, et l’on verra l’extrémité de cette bandelette se mouvoir comme la tige IL. Il est à peine nécessaire d’ajouter que, puisqu’il y a deux pistons, il y. a deux tiges o, partant deux grandes tiges IL, et deux excentriques entre les deux coudures de l’essieu ; chaque excentrique forme d’ailleurs un angle droit avec la coudure qui lui correspond.

(Fig. 2 et 3)

(Fig.4)

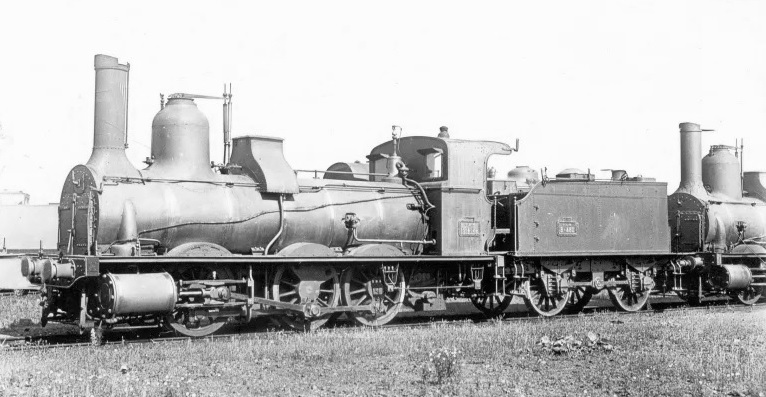

Train marchandises-voyageurs (ou « MV ») sur le Réseau Breton, crée à la Belle époque et dans la mouvance du Second Empire, en voie métrique. Ce genre de trains dessert la majorité des régions rurales françaises vers la fin du Second Empire : la lenteur est consternante car, dans les gares où il faut prendre ou laisser des wagons, les voyageurs (placés en queue) doivent patienter longuement pendant les manœuvres effectuant la tête du train. Mais ils croient dans le chemin de fer et l’utilisent.

État des chemins de fer français en 1889

Il y a vingt ans, la France possédait 13 600 kilo-mètres de voies ferrées. Cette année, le développement total de nos chemins de fer a plus que doublé : il dépasse 35 000 kilomètres. Encore 5 000 kilomètres, et toutes nos ligues ferrées, mises bout à bout atteindront quarante mille kilomètres.

Cet immense ruban pourrait servir de ceinture à la terre : chacun sait que le tour de la terre .t exactement de 40 000 kilomètres; par la raison bise simple qu’on a défini le mètre : la quarante-millionième partie de la circonférence de notre globe.

Chaque kilomètre du réseau a donné lieu à un trafic moyen de 7 milliards 600 millions de voyageurs et de presque 10 milliards de tonnes de marchandises.

Cet énorme traie représente près du double du trafic en 1869.

Et les accidents, si terribles bien souvent, malgré toutes les précautions, dans quelle mesure faut-il les craindre?

La statistique est rassurante. De 1882 à 1887, un voyageur tué pour 3 milliards de kilomètres parcourus, et un voyageur blessé pour 90 millions de kilomètres. Cela signifie que si on réunit un nombre de voyageurs suffisant pour cet immense parcours de 3 milliards de kilomètres, il n’y aura qu’un seul tué parmi ces voyageurs. Prenons pour exemple le trajet de Paris à Marseille, 863 kilomètres : pour avoir la certitude d’être tué, il faudrait exécuter ce voyage 3 476 000 fois; ce qui est impossible pour un seul voyageur. Mais si nous prenons un total de 3.176 000 voyageurs ayant fait ce trajet, l’un d’eux aura certainement péri d’après la statistique précédente. Du temps des diligences, la sécurité était beaucoup moins grande : comme on peut le vérifier encore actuellement dans les pays où l’on n’a pas d’autres moyens de transport.

La vitesse des trains rapides en 1884

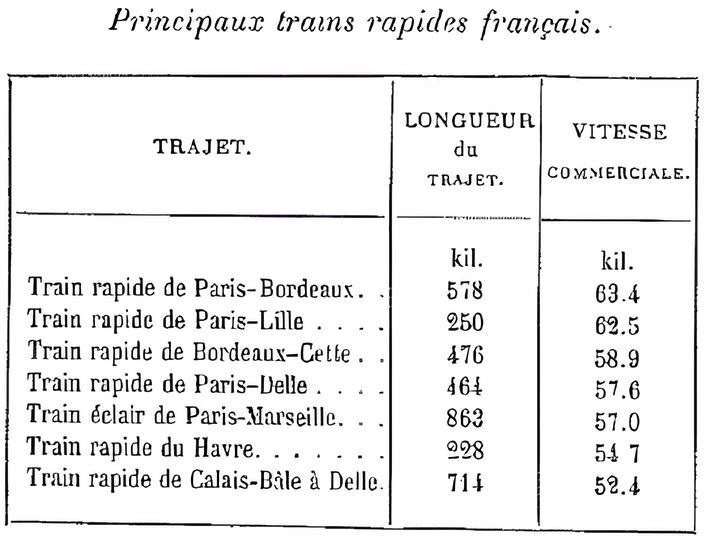

La vitesse d’un train est la longueur du chemin que parcourt ce train dans une heure. Il y a la vitesse réelle de marche à un moment donné, la vitesse moyenne de marche, et ce qu’on appelle la vitesse commerciale.

Cette dernière s’obtient en divisant le nombre de kilomètres parcourus d’un point à un autre par le nombre d’heures employées à le parcourir, compris les arrêts et les ralentissements; c’est cette vitesse qui intéresse le plus le voyageur, qui demande, avant tout, à être transporté avec confort et sécurité, le plus rapidement possible, du point de départ au point d’arrivée.

On comprend aisément que l’on abrégera la durée d’un trajet en augmentant, d’une part, la vitesse réelle de marche, et en diminuant, d’autre part, le nombre des arrêts et ralentissements; si, dans ces dernières années, on est arrivé, à réaliser de notables progrès, à obtenir une vitesse commerciale plus grande, c’est surtout en réduisant le nombre des arrêts, autrement dit, en faisant de longs parcours d’une seule traite.

La plus grande longueur de chemin qu’effectue aujourd’hui, en France, un de nos trains rapides sans s’arrêter, est de 453 kilomètres (de Paris à Laroche (89), sur le réseau de la Compagnie P.-L-M.); en Angleterre, cette longueur maxima atteint 170 kilomètres; en Amérique, 213 kilomètres.

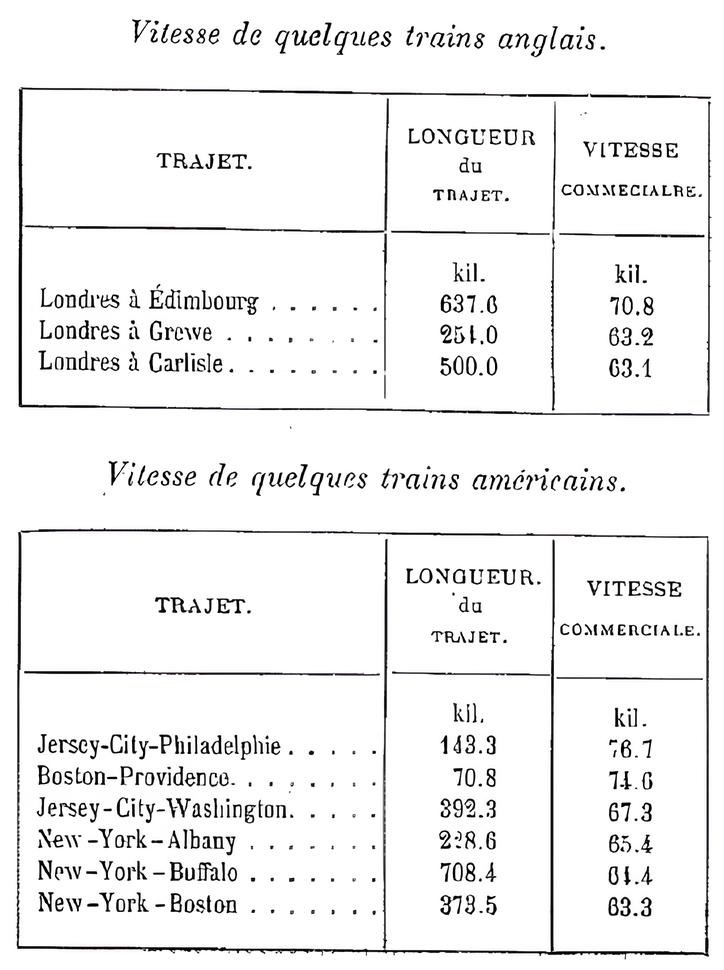

Les tableaux suivants indiquent les vitesses commerciales des principaux trains rapides français et celles de quelques trains rapides anglais et américains.

Il résulte de ces exemples, que les trains les plus rapides sont, par ordre, ceux d’Amérique, d’Angleterre, et de France. L’Allemagne viendrait en quatrième position. Mais si l’on compare entre eux les trains rapides de long parcours, c’est l’Angleterre qui prend le premier rang. Il y a mème dans ce pays un train qui parcourt la distance de 313 kilomètres, entre I.ondres et Exeter, avec une vitesse commerciale de 74 kilomètres; il n’est pas compris dans notre second tableau, parce que la voie sur laquelle circule ce train a une largeur de 2 m.13, ce qui constitue tout à fait une exception.

La vitesse réelle de marche des trains rapides atteint quelquefois, en France et en Amérique, 100 kilomètres; en Angleterre, elle s’élève jusqu’à 105 kilomètres.

Diverses considérations ne permettent pas d’espérer que l’on puisse arriver sans danger à dépasser de beaucoup cette dernière limite, mais on pourra peut-être encore, en France, parvenir à réduire la durée des voyages de long parcours par train rapide, en supprimant ou en diminuant davantage les arrêts, par exemple ceux pour les déjeuners et les dîners, si l’on installe dans les trains des wagons-restaurants.

Sources : Revue « Le Magasin Pittoresque » années 1834 – 1835 – 1836 – 1837- 1838