LES REMPARTS DE CREST AU XIXe SIÈCLE

Extrait de « Histoire et description des antiquités civiles, ecclésiastiques et militaires de la ville de Crest en Dauphiné » par Eugène Arnaud, édité à Grenoble en 1903

NB : Ce texte datant de 1903, les propriétaires mentionnés dans le texte ne sont plus d’actualité.

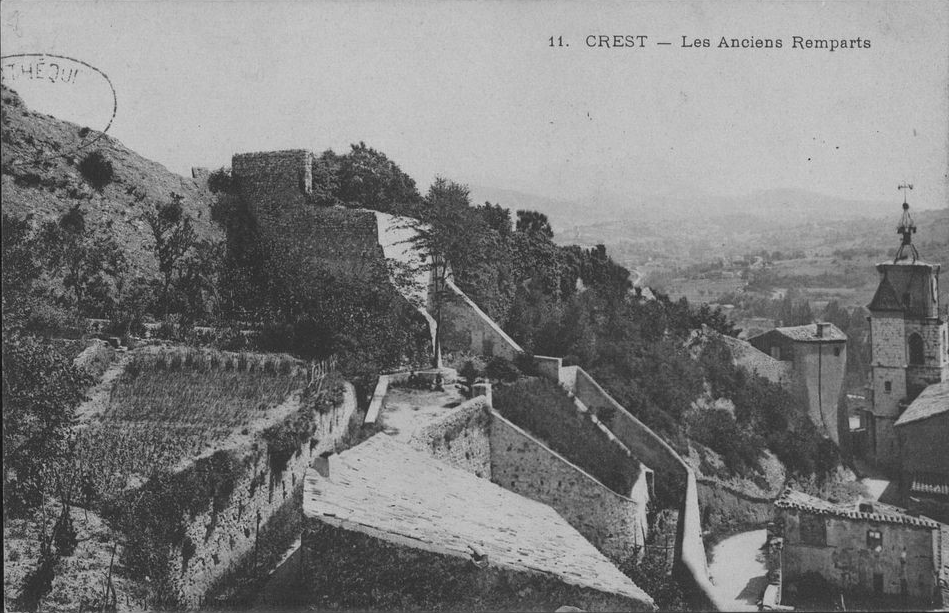

Les anciens remparts de Crest (https://www.lempreinte.valenceromansagglo.fr)

Sommaire

Toggle

REMPARTS

Les remparts de Crest affectaient d’une manière générale la forme d’un grand triangle, dont le sommet était au nord et dont les côtés irréguliers décrivaient des lignes brisées ou courbes. Il est facile d’en suivre le périmètre, car une bonne partie d’entre eux est encore debout au levant et au couchant de la ville, et on retrouve les fondations de ceux qui ont été démolis dans les caves des maisons construites sur leur emplacement. Dans certaines maisons même, les remparts subsistent au rez-de-chaussée et quelquefois se continuent jusqu’au dernier étage. Nous allons les décrire en détail.

Les remparts de Crest en 1815

(Dessin extrait de https://www.facebook.com/lachapelledescordeliers/)

1 – Le rempart, orienté au levant, se soude au mur de soutènement crénelé de la cour étroite ou chemin de ronde qui longe la façade sud-est de la Tour; il descend en droite ligne sur un parcours de quelques dizaines de mètres ; oblique vers l’est en décrivant plusieurs courbes rentrantes et aboutit presque à l’extrémité septentrionale supérieure de la place du Marché ; là, faisant un angle presque droit, il se dirige perpendiculairement vers le sud et aboutit à la limite est du cours de Joubernon, c’est-à dire à la maison Sallier.

De distance en distance, ce rempart était flanqué de tours rondes ou carrées, qui permettaient aux défenseurs de la place de battre en flanc les ennemis qui voulaient le saper ou l’escalader. Elles étaient au nombre de cinq au moins, dont trois sont debout, mais démantelées en partie.

Quelques maisons du chemin des Remparts, appelé officiellement « chemin de La Barbeyère », qui servait primitivement de fossé, et toutes celles des places du Marché et des Moulins, côté du couchant, sont bâties sur les fondations de ce rempart ou l’ont utilisé pour construire leur façade principale. Il avait une longueur totale de 376 mètres environ.

2 – Le rempart du couchant s’amorce à l’angle sud-ouest du petit fort contigu à la Tour, oblique vers le sud-ouest, puis, faisant un angle presque droit, va aboutir, après quelques légères sinuosités, à la tour intérieure du jardin de l’asile Fesquet (ancienne maison Roche) Il borne au nord et à l’ouest le clos de l’hôpital, la montée de la Carrière dite des Mines, la place de même nom et la rue des Colonnes.

Il était flanqué d’au moins sept tours rondes ou carrées, dont six sont encore debout, mais démantelées à une certaine hauteur.

Une partie des dépendances bâties de l’hôpital, plusieurs maisons de la montée, rue et place de la Carrière, et presque toutes celles de la rue des Colonnes sont adossées à ce rempart, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ou construites sur ses fondations. Ce rempart du couchant avait un développement de 420 mètres environ.

3 – Le rempart du midi ou du sud partait de la maison Sallier, pointe nord-est du Cours de Joubernon et aboutissait à la tour intérieure de l’asile Fesquet, déjà nommé. Après avoir fait à cette pointe nord-est un angle légèrement obtus avec le rempart du levant, décrit plus haut, il se dirigeait en droite ligne jusqu’à la maison Cordeil, à l’extrémité nord-ouest du cours du Joubernon, y formait un deuxième angle obtus en se dirigeant vers le midi jusqu’à la cour intérieure de la maison d’école laïque des filles, à peu près à la hauteur du portail en fer de cette cour ; décrivait un troisième angle obtus, traversait du levant au couchant le jardin de la maison Breyton-Galibert (autrefois Archinard), où il faisait un quatrième angle et tendait vers la terrasse du jardin de la maison de feue Me Charles Latune (autrefois Pluvinel). Là, après un parcours de quelques mètres, il se résolvait en un nouvel angle, au sommet duquel s’élevait une tour convertie en pigeonnier par l’apothicaire Vincent Rey. Par cet angle le rempart reprenait la direction du couchant, franchissait la cour de l’ancienne fabrique Grimaud (autrefois Guilhot), appartenant à M. Albert Argod, où on le retrouve à nu, mais en contrebas, sur une longueur de quelques mètres ; passait sous et le long de la façade sud de la fabrique Viel, à laquelle il sert de fondements ; traversait le jardin de cette fabrique et celui de M. Filliat-Mathieu, et aboutissait à la cave de la maison Bruyère (autrefois Labreronnière), dont il forme un des murs, au midi. Après cela, le rempart traversait la rue du Pont, suivait les maisons du quai de la Drôme, auxquelles il sert de fondation, pour finir à la tour intérieure de l’Asile Fesquet. Sa longueur totale était d’environ 618 mètres.

Le rempart du midi, comme celui du levant et du couchant, était flanqué de plusieurs tours. Nous venons d’en indiquer deux. Une troisième, dont il est parlé souvent et qui est appelée la tour de Joubernon, s’élevait à l’angle, formé par la rue actuelle des Moulins et le cours de Joubernon sur l’emplacement de la maison Sallier. En 1825, date de deux plans de Crest, que nous possédons, plusieurs restes de ce rempart du midi se voient encore (1).

Si nous additionnons les diverses longueurs de chacune de ces trois sections de remparts, nous trouvons un développement total de 1414 m. auxquels il faut ajouter 104 m., qui représentent le développement des murs du fortin sud-ouest, celui des façades ouest et nord de la Tour, plus celui des remparts particuliers qui protègent la face nord-est de la même Tour : ce qui fait 1518 m. pour le périmètre total de l’ancienne enceinte fortifiée de Crest.

L’épaisseur des remparts variait suivant les besoins de la défense. Nous avons relevé les dimensions suivantes: 1 m 10, 1 m 40, 1 m 45, 1 m 70. Pour les fondations, 1 m 94, soit six pieds anciens.

Quant à la hauteur, la plus grande que nous ayons pu constater se trouve à la maison Barnier, place du Marché, n° 17, où le rempart a une élévation de 12 mètres. Il est vrai que celui qui limite l’enclos de l’hôpital au nord de la ville a 16 m. de hauteur, mais c’est une exception qui tient à ce que, sur ce point, le rempart est adossé à un terrain surélevé.

Les remparts, mal entretenus, se démolissaient souvent, surtout dans leur partie supérieure la moins épaisse et la plus exposée aux injures du temps.

Le premier éboulement, dont l’histoire ait gardé le souvenir, date de l’an 1580. Le rempart, qui limite encore aujourd’hui, au nord, l’enclos de l’hôpital, dont nous venons de parler, s’écroula subitement, mais fut relevé sur l’heure comme le porte l’inscription suivante qu’on y encastra :

Repentina nocturna ruina prostratus et directus murus calamitosis bellorum civilium temporibus, mox summa ac pene incredibili civium diligentia restauratus. Anno a Christo nato 1580. D. Henric III, Gal. et Pol. rege.

Traduction. « Mur renversé et détruit de nuit par une ruine soudaine, pendant les temps calamiteux des guerres civiles, et bientôt relevé avec une grande et presque incroyable diligence de la part des citoyens, l’an 1580 de la nativité de Jésus-Christ, sous Henri III, roi de France et de Pologne ».

Cette inscription, complètement effacée aujourd’hui, parce qu’elle fut gravée sur une pierre molle, a été heureusement conservée dans la Statistique Delacroix.

En 1777, une autre portion des murailles du couchant s’écroula entre la porte Neuve et celle de Rochefort: Sur ce point, la ville avait pour rempart un rocher naturel, dans lequel on avait taillé un chemin creux et profond, large de plusieurs pieds, qui lui servait de fossé et qui, suivant la direction du midi au nord, allait rejoindre la porte du ravelin de la porte de Rochefort ou de Sainte Euphémie, puis la route de Vaunaveys (2). On construisait à ce moment la digue du mas du Bourg, et les ouvriers, qui avaient épuisé la portion du rocher située au couchant du dit chemin et appartenant ou sieur Vilette, se mirent à pratiquer, sans autorisation, des mines dans la portion située au levant, c’est-à-dire dans le rocher même qui servait de rempart à la ville : ce qui pouvait amener de graves accidents. Le maire, averti, fit évacuer sur l’heure les maisons construites sur ce rocher ; et ce fut fort à propos, car dès la nuit suivante eut lieu, près et sous le ravelin de la porte de Rochefort, un éboulement considérable de pierres, évalué à 200 toises cubes environ (800 mètres cubes), qui détruisit en partie la maison Raspail, ébranla celle de la veuve Joseph Reynaud, née Teyssier, et causa de grands dommages aux maisons et jardins voisins, situés au-dessus ou à côté du rempart. Les choses s’arrangèrent à l’amiable. Le corps des habitants du mas du Bourg, qui faisait construire la digue, s’engagea à payer tous les dommages et, comme cette dernière était une œuvre d’utilité publique, la ville abandonna aux constructeurs les pierres provenant de l’éboulement.

PORTES

Le rempart du levant était percé de deux portes :

1°: Celle de Saint-André, qu’on appelait au dix-huitième siècle porte de Montségur et qui s’ouvre non loin du pied de la Tour. Elle subsiste encore, est de forme ogivale et est surmontée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, des armoiries des Poitiers, qui, à cause des six besants ou écus qu’elles renferment, ont fait appeler cette porte par le peuple : porte des écus du diable.

2° Celle du Marché, qui s’ouvrait sur la place actuelle des Moulins. Au dix-huitième siècle, on l’appelait quelquefois porte d’Aouste et porte de Die. En 1781, elle menaçait ruine et la ville résolut de l’abattre. « Cette démolition, lit-on dans la délibération communale du 26 février de l’année suivante, a procuré un agrément à la grande rue du Marché et un courant d’air qui contribue à la salubrité de ce quartier ».

Le rempart du midi était percé de trois portes :

1 ° Celle des Amies, appelée plus tard de Joubernon. Elle a totalement disparu et était située à l’extrémité ouest du cours actuel du Joubernon. Elle menait à la Drôme.

2° Celle du Pont de la Drôme, construite au milieu même du pont. Elle était surmontée d’une tour et accolée à une petite maison. L’extrait ci-dessous de la gravure de 1780, en donne une idée très exacte.

Vue de la ville et du chateau de Crest en Dauphiné sur la Drôme – dessin d’Ollivier Le May (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b77433368)

3° La porte Aiguière, appelée par le peuple pendant longtemps porte du trou (ou pertus) du Loup. Elle était située à l’extrémité sud de la petite rue de ce nom. On la fermait pendant les récoltes et, au dix-huitième siècle, on l’avait même murée complètement pour empêcher la contrebande des fruits et denrées. Les voisins, gênés dans leur circulation, la rouvrirent de nuit plusieurs fois, notamment en 1731 et 1785; mais le conseil communal la fit refermer, parce qu’elle causait « un grand préjudice à la récolte », lorsqu’elle était ouverte.

Le rempart du couchant n’était percé que de deux portes :

1° La porte Neuve, qui donna son nom au faubourg de la ville de ce côté-là et qu’on appelait aussi porte du bourg, de Romans, de Valence. Satisfait de la démolition de la porte du Marché, le conseil communal décida en 1782 d’abattre aussi celle du Bourg. On aperçoit encore dans le mur de la maison, n° 67, rue de l’Hôtel de-Ville, un des montants intérieurs de cette porte.

2° La porte de Saint-Euphémie (vulgairement de Sainte-Fourmille), appelée ensuite porte de Rochefort. Elle a totalement disparu et était située à l’extrémité ouest de la rue actuelle de Sainte-Marie, qui longe l’enclos de l’hôpital au midi. On la fermait pendant les récoltes.

Les anciens documents mentionnent une « porte de Lunchayl (3) près la Drôme » (1349), une « petite porte de Luipe » (1411), un portail Siry (1425). Ces deux dernières portes paraissent avoir été intérieures. En effet, sous les comtes Aymar IV et Aymar V de Poitiers, la ville de Crest, par suite de divers arrangements des 14 et 3 juin 1278, 6 mars et 9 avril 1332, ayant été mise en paréage, c’est-à-dire déclarée indivise entre eux et les évêques de Valence, et la police intérieure de même, il est fort vraisemblable que diverses portes intérieures furent construites pour délimiter les biens ou fiefs particuliers des deux propriétaires. Ce qui est positif, c’est qu’une porte de ce genre se trouve dans la rue Roderies, quartier du Marché. On voit encore dans les montants en pierre, la place des gonds et des entailles ou rainures où se mouvait la barre. Une autre porte de ce genre s’élève dans l’impasse des Cordeliers. Dans la petite rue de la Tour, on aperçoit aussi, taillée dans le rocher, sur lequel est bâtie la porte d’entrée de l’enclos de la dite Tour au midi, la place d’un montant en bois et des trous de gonds de fer, qui accusent l’existence d’une ancienne porte sur ce point.

Enfin, on signale une porte de Saint Barthélemy, qui s’élevait, près et à côté de la chapelle de ce nom, au faubourg de Porte-Neuve (rue de l’Hôtel-de-Ville, n° 77, maison Liotard). Elle était destinée à protéger et surveiller l’entrée de ce dernier. En 1781, elle était en fort mauvais état et nuisait à la circulation des voitures. La ville décida de la faire abattre.

Des portiers étaient établis aux quatre principales portes de la ville (Marché, Joubernon, Pont et Bourg) . Ne se contentant pas du salaire que leur allouait la communauté, ils se mirent, en 1726, à exiger une bûche de tous les habitants et étrangers qui apportaient du bois dans la ville, soit par le moyen de bêtes de somme, soit par des charrettes, et comme on en introduisait des quantités considérables, les portiers se faisaient un tel revenu qu’on eût pu l’affermer 400 livres par an. Les consuls, ayant voulu s’opposer à cet abus, ne furent-pas écoutés par les portiers, qui prétendaient agir par ordre du gouverneur de Grammont le fils. Le père, qui vivait encore, assurait qu’au temps de son administration les choses se passaient ainsi. Mais les consuls, tenant ce témoignage pour suspect, faisaient remarquer que, si les portiers étaient dans leurs droits, ils n’avaient pas besoin d’ordre, et que, du reste, sous les gouverneurs précédents, le marquis de Soyans, du Mesnil, d’Aubeterre et de Grammont le père, les portiers, qui touchaient d’ailleurs 45 L. de gages annuels, n’avaient jamais fait payer de droit d’entrée à personne. La ville en appela donc au parlement de Grenoble. Le gouverneur du Dauphiné Sassenage offrit sa médiation et empêcha un procès. L’intendant donna, du reste, raison à la ville.

Quarante-quatre ans après, en 1770, les portiers recommencèrent de prélever une bûche de bois sur toute charge de voiture qui entrait en ville ; mais on put, cette fois, leur opposer une ordonnance royale formelle du 1er mars 1768, portant que les officiers ne pouvaient lever ni exiger aucune chose quelconque, soit en nature ou en argent, sur les bois, vins qui entraient dans les villes et places ou en sortaient ; ni rien faire qui pût nuire aux marchés publics.

Avant de quitter ce sujet, nous dirons que les habitants de Crest, qui ne craignaient plus, en plein dix-huitième siècle, de guerre d’invasion ni de guerre civile, se mirent à ouvrir des portes et des fenêtres dans les remparts pour leurs commodités particulières. Le gouverneur du Dauphiné, envisageant les choses d’un autre œil, ordonna leur fermeture en 1754 et, n’ayant pas été obéi, renouvela son ordre en 1760. Le conseil de la ville, prenant fait et cause pour les habitants, fit observer que s’ils prenaient cette liberté, c’est parce qu’ils réparaient à leur frais la partie du rempart qui attenait à leur maison ou l’avoisinait, lequel, sans cela, ne tarderait pas à s’écrouler. L’argument paraissait sans réplique, parce que les remparts de la ville appartenant au roi, c’était à lui qu’incombait le soin de leur entretien. Les portes demeurèrent donc ouvertes et on en voit encore plusieurs dans le rempart du levant. Du reste, ces remparts n’existaient plus, militairement parlant, dès le dernier quart du XVIIe siècle. Les habitants se les étaient appropriés sans opposition et en avaient fait des façades de maisons ou les avaient rasés pour donner accès à des jardins. C’est ce qui explique pourquoi, dans le classement officiel des 8 et 9 juillet 1791 des villes et postes fortifiés du Royaume, il n’est plus question des remparts de Crest. La Tour seule est nommée et reconnue, du reste, inutile.

La Tour, reste du château que fit détruire, en 1632 le cardinal Richelieu, sur ordre du roi Louis XIII.

RAVELINS

Les ravelins, appelés aussi demi-lunes, sont des sortes de bastions en maçonnerie, qui n’ont que deux faces, se rejoignent par un angle plus ou moins aigu, quelquefois par un demi-cercle, et servent à protéger un ouvrage de fortification. Comme les deux lignes de l’angle du ravelin s’ouvraient du côté de l’ouvrage, s’il s’agissait d’une porte de rempart, par exemple, ces lignes se prolongeaient jusqu’au bord du fossé, qui défendait la porte et étaient percées d’une « porte extérieure » pour établir la communication entre le dehors et le dedans.

Le ravelin de la porte du Marché était presque ruiné en 1723 et nuisait, d’autre part, à la circulation des voitures. La ville demanda au gouverneur en 1726 l’autorisation de le raser, et l’obtint. Celui de la porte du Bourg était très endommagé en 1779, La ville décida de le démolir aussi pour faciliter la circulation sur un point de la ville qui était très fréquenté. Quant au ravelin de la porte de Rochefort, un des côtés, qui regarde le midi, subsiste encore et sert de mur de soutènement à la petite place, formée par la destruction du reste du Ravelin. La porte de ce dernier a été murée. Elle communiquait autrefois avec le chemin de Vaunaveys et en portait le nom.

FOSSÉS

Les remparts de la ville étaient entourés de toutes parts de fossés qui ont été comblés. Les uns sont devenus des rues ou chemins, d’autres ont servi d’agrandissement à des promenades, d’autres ont été usurpés par les propriétaires limitrophes. Très anciennement, des fossés de défense, fort larges, avaient été creusés le long des remparts du Marché, au levant. Il parait que les Poitiers ne les jugèrent pas utiles, puisque Aymar VI les céda à la ville le 28 novembre 1371.

PONT LEVIS

Habituellement les portes des villes fortifiées étaient munies de ponts-levis, jetés sur les fossés creusés devant les portes et formant, quand ils étaient levés, des sortes de secondes portes. Celui qui fermait l’entrée du pont de la Drôme, du côté de la ville, était à raison de son importance particulière construit dans toutes les règles de l’art et abrité par un couvert.

FORTIFICATIONS PARTICULIÈRES (4)

En 1299, Aymar IV de Poitiers, alors en guerre avec Guillaume de Roussillon, évêque de Valence et de Die, fit construire un mur dans la partie haute de Crest, appelée Rochefort, sur un terrain faisant partie du fief de cet évêque. Cette muraille pouvait sans doute préserver les deux châteaux du comte, le supérieur, qui appartenait aux Poitiers depuis 1278, et l’inférieur, d’une irruption de bandes ennemies venant des portes et des rues du couchant de la ville, et nous croyons qu’il fut bâti dans l’étroit passage qui séparait le clocher des Cordeliers des murailles du château inférieur; mais nous croyons aussi que le comte voulait surtout empêcher les gens de l’évêque, qui demeuraient dans la partie ouest de la ville de se rendre commodément au château épiscopal bâti en 1278 sur le coteau du Calvaire par l’évêque Amédée de Roussillon. Ce mur obligeait de faire un détour par les rues du Vieux-Gouvernement, de Maupas et de Côte-Chaude, qui sont étroites, très en pente et faciles à intercepter.

Trente-un ans après, en 1330, Aymar V construisait un autre mur qui empêchait l’évêque de Valence Aymar de La-Voulte d’accéder librement de la ville à son château du Calvaire. Nous croyons qu’il s’agit du même mur de Rochefort, qui vraisemblablement avait été démoli après quelque traité de paix.

En 1346 et 1347, Aymar VI fit élever une muraille au-dessus du- pas de Saint François (5), c’est-à-dire à l’extrémité supérieure de la rue de ce nom, au point où elle s’embranche avec la rue de Saboury, qui n’était autrefois qu’un chemin. Cette muraille paraît avoir été considérable, car elle était percée d’une porte et de poternes ou fausses portes. Ce quartier de la ville ayant été complètement transformé, il est difficile de dire le point où elle fut construite ; nous croyons pourtant qu’elle partait du rocher, qui surplombe la fontaine de Saboury et où l’on voit encore une excavation qui a pu servir de prise au mur, et descendait en biais jusqu’à l’embranchement des rues actuelles de Saint-François et de Sainte-Ursule, mais en interceptant cette dernière. Le comte prétendait que la sécurité de la ville réclamait cette nouvelle fortification. Il avait, sans doute, raison en ce sens que la garnison du château épiscopal du Calvaire pouvait, à un moment donné, envahir le haut de la cité par la porte Saint-André, qui était et est encore à l’extrémité du chemin ou rue de Saboury; mais cette muraille était plus,encore un obstacle pour les gens de l’évêque qui demeuraient en ville et se voyaient contraints de faire un détour par les chemins de la campagne pour se rendre au château de leur suzerain ; puis pour la garnison qui, pour se ravitailler en ville, avait besoin de faire le même détour.

Le comte ne s’arrêta pas là, il fit terminer une poterne qui existait au pied du pont de Crest (6) du côté du couvent des frères mineurs cordeliers, rive gauche de la Drôme ; puis construire un petit mur au-dessus de celui de Rochefort (7) pour le rendre plus infranchissable ; enfin creuser un fossé sous la porte ou poterne de Lunchayl (8) près de la Drôme dont nous avons déjà parlé .

Louis II de Poitiers le dernier des comtes de Valentinois, fit, de son côté, élever en 1375, une petite tour (9) ou fortin ; réparer avec soin, en 1380, les remparts de Crest et élever de grandes constructions de défense pour protéger la ville et son château contre les bandes d’aventuriers qui répandaient partout à cette époque en France le pillage, l’incendie, et la mort. Ces grandes constructions doivent s’entendre, croyons-nous,’ du rempart flanqué de trois tours, construit à quelques mètres de l’éperon romain où il se soude et de la grande façade nord de la Tour, puis de l’épaisse muraille, percée de meurtrières, qui part de l’angle sud-est de cette dernière et forme un coude. Elles avaient pour but de défendre l’approche de cette façade nord, ainsi que l’entrée des cours intérieures, qui sont au pied de notre donjon, au sud-est et au midi. Quant à la petite tour, nous pensons qu’elle s’élevait à l’angle sud-ouest de la grande Tour et que Louis II l’avait fait construire pour empêcher l’escalade de la crête du rocher du Bollard qui, sur ce point n’était pas assez protégée, et combler l’espace vide qui existait entre cet angle sud-ouest et la naissance du rempart de la ville soudé au rocher.

Cette petite tour a été réparée avec soin. On y a pratiqué des meurtrières de coulevrine et d’arquebuse à l’époque où l’usage des armes à feu se répandit dans l’armée. Ces meurtrières sont percées au premier étage du fortin, tandis qu’au rez de chaussée on voit celles qui étaient destinées aux flèches et aux traits d’arbalète.

Les grandes constructions, c’est-à-dire les murailles et tours qui protégeaient le grand mur du nord de la Tour, ont été également relevées.

Enfin la poterne du pont et la tour qui la défendait ont subsisté jusqu’au règne de Napoléon III, alors qu’elles furent démolies pour dégager les abords du nouveau pont sur la rive gauche. La tour était d’une solidité extrême et il fallut employer la poudre pour la démolir. On ne peut que regretter sa disparition.

Notes

(1) Mémoire, pour MM. Archinard, Chion et Armand (Gren. 1828, in-4*) ; -Réplique pour MM. Archinard, Chion et Armand. (Gren. 1838, in-4°)

(2) Ce rocher, le chemin creux qui le traversait, la porte et une partie de la muraille du ravelin de la porte de Rochefort sont fidèlement reproduits.dans la belle gravure de Niquet l’aîné, dessinée par Le May vers 1770, c’est-à-dire avant leur disparition.

(3) Portale de Lunchayl prope D. oman existentem. (Jul. Chevalier, Mémoires, etc. t.1, p. 338).

(4) Jules Chevalier, Mémoires, etc., t. I, p. 277, 297, 333, 337, 338, 391.

(5) Supra passum Sancli Francisci.. una cum porta et portalibus. in eo factis

(6) Partem portalis in pede pontis de Crista a parte Fratrum Minorum existentem.

(7) Partem cujusdam mureti facti supra muro de Rupaforti.

(8) Partem fossati dicti loci de Crista subtus portale de Lunehayl.

(9) Apud Cristam cornonella nova que tune construebatur juxta fortalicium dicti loci.