Sommaire

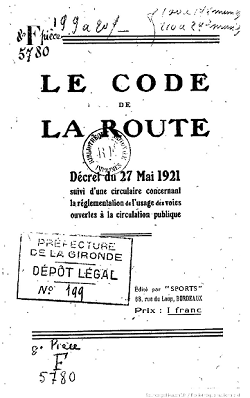

ToggleLe « Code de la route » est centenaire

Depuis longtemps déjà il était question de réglementer, en un « Code » de la route, l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et de prendre toutes mesures propres à assurer la conservation de notre réseau routier.

En adoptant le décret du 27 mai 1921 abordant les questions de gabarit, éclairage, vitesse des véhicules ; en déterminant notamment les modalités de croisement et stationnement ; en réaffirmant la nécessité d’obtenir un certificat de capacité pour être autorisé à circuler, le gouvernement de l’époque entendait concilier les droits respectifs des usagers de la route et fixer judicieusement leurs obligations.

Pendant de très longues années — toute la seconde moitié du XIXe siècle —, seuls quelques textes — le titre I de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques qui tient lieu de texte fondateur pour la sécurité routière. mais ne comprenait cependant que trois articles. Si cette loi proclame la liberté de circuler, la circulation des automobiles (engins à moteur « de nature à effrayer les chevaux et à mettre le feu aux récoltes ») est encadrée par une réglementation à caractère souvent local et restrictif. De même les décrets, abrogés en 1921, des 10 août 1852, 24 février 1858 et 29 août 1863 — suffirent à la réglementation de la circulation « des voitures suspendues ou non suspendues » et « des voitures de messageries ».

C’est que, pendant ces cinquante ans, la route avait été à peu près abandonnée par la grande circulation et ne servait plus, pour ainsi dire, qu’aux « voyageurs locaux ». Avec le développement de nos voies ferrées, les diligences d’un autre âge — les berlines d’autrefois — avaient peu à peu disparu de nos routes poudreuses, emportant avec elles les auberges qui les égayaient et tout le charme d’un passé qui chante encore en nos mémoires. À la longue, usagers et riverains en étaient arrivés à considérer la route comme un lieu de promenade, « de repos bien tranquille ».

Mais voilà que d’un coup, à la fin du XIXe siècle, sort de terre l’automobile. C’en est fait de cette longue paix d’un demi-siècle. La nouvelle circulation se développe brusquement, avec intensité, va, vole sur les routes en souveraine maîtresse. Alors, sans tarder, se fait sentir la nécessité d’une réglementation plus complète, plus étroite de l’usage de la route.

En France, le 16 août 1889 , Léon Serpollet passe le premier examen de conduite sur un tricycle de sa conception, puis obtient en 1891 la première autorisation de circuler à 16 km/h.

La duchesse d’Uzès est la première femme française à obtenir le certificat de capacité en avril 1898, mais aussi la première femme à recevoir une contravention, avec son fils, ainsi que le relate le journal Le Matin du 3 juillet 1898, pour excès de vitesse au bois de Boulogne, la vitesse étant alors limitée par l’ordonnance du 14 août 1893 à 20 km/h en rase campagne et à 12 km/h en ville. Cette même ordonnance de 1893, prise par le Préfet Louis Lépine, impose un certificat de capacité pour circuler dans le périmètre de la préfecture de police de Paris, initialement, pour les hommes de plus de vingt-un ans. Il est délivré par les ingénieurs des mines après avoir fait quelques manœuvres de démarrage et arrêt. Le certificat de capacité est ensuite étendu à toute la France le 10 mars 1899, la vitesse maximale est dans le même temps portée à 30 km/h en rase campagne et à 20 km/h en ville.

Préfets, maires prennent des arrêtés. Mais ces arrêtés, sans nombre, présentent mille différences. Ils se ressentent précisément du caractère différent des régions, du tempérament différent des préfets et des maires qui les signent. Comment les connaître jamais, comment être sûr d’observer leurs prescriptions si diverses ? L’ordonnance générale de police du 10 juillet 1900 ne contient pas moins de 429 articles ! Elle fut, à diverses reprises, modifiée, complétée, notamment par les ordonnances des 10 février 1909, 28 juillet 1910, 21 mai et 18 août 1918.

Aussi, au bout de quelques années, éprouva-t-on le besoin d’apporter là quelque ordre, quelque unité. Le gouvernement lui-même pensa « qu’il était de son devoir d’intervenir pour établir les règles générales de la police du roulage et de la circulation ». En juin 1909, une commission fut nommée, « à l’effet d’élaborer un code de la route ». Cette commission — qui comprenait des fonctionnaires des ministères des Travaux publics, de l’Intérieur et de la Justice, ainsi que des représentants des grandes associations sportives, touristiques, hippiques et automobiles — établit, en fin d’année 1911, « un projet de règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et la circulation ».

La Commission s’était, en effet, rendu compte qu’il convenait non seulement d’édicter des règles relatives à la circulation, mais encore telles dispositions intéressant la conservation de la voie publique. Et, de fait, le titre I dudit projet (art. 1 à 7) est consacré aux dispositions relatives à la conservation de la voie publique, le titre Il (art. 8 à 63) aux dispositions relatives à la circulation. L’Administration poursuivait, déjà, ce double objectif : protéger, conserver la route, d’une part ; faciliter la circulation, tout en respectant, en ménageant les droits de chacun, d’autre part.

C’est ainsi que le « second projet de règlement » de 1913, issu des travaux d’une seconde commission qui avait eu pour mission « de coordonner et d’analyser les résultats de l’enquête faite auprès des conseils généraux, des sociétés d’agriculture et de sports en suite du projet de 1911, et d’arrêter le texte définitif du Code », porte : « CODE DE LA ROUTE. Projet de règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et la circulation. »

Ce second projet comporte, du reste, « des modifications en nombre restreint au projet primitif ». Le cadre en est identique. Les titres I et II, dont les rubriques sont restées les mêmes, comptent, au surplus, le même nombre d’articles.

Mais la guerre ne permit pas d’aboutir. Selon le mot de l’Administration, « la guerre empêcha une solution d’intervenir ». Seulement, dès le lendemain de l’armistice la question fut reprise : touche à un si grand nombre d’intérêts et intéressant elle-même tellement le public, on ne pouvait pas ne pas réviser des règlements trop anciens et multiples, « dont la teneur n’était plus appropriée aux conditions de la circulation moderne ».

Le ministère des Travaux publics pensa qu’il était impossible de ne pas tenir compte des enseignements des dernières années, pendant lesquelles l’intensité des transports sur route fut vraiment, du fait de la guerre, « exceptionnelle ». La question fut donc reprise et examinée cette fois par la Commission centrale des Automobiles, comprenant à la fois des représentants des grandes associations automobiles, hippiques, touristiques, des chambres syndicales de constructeurs d’automobiles, et des membres du Conseil d’État et des administrations intéressées (Travaux publics, Intérieur, Justice, Finances).

Saisie de la question, le 10 mai 1919, la Commission centrale des Automobiles se référa aux deux projets de 1911 et de 1913, et, après un examen attentif, minutieux, de leurs dispositions, arrêta un nouveau « projet de règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et de la circulation ». C’est ce projet qui fut soumis au Conseil d’État, et qui devint, après modifications, le « Code » de la route.

Ce projet se différenciait sensiblement, « sinon dans la forme, du moins dans l’ordre de présentation des articles », des deux projets susvisés. Alors que ceux-ci traitaient séparément des dispositions relatives à la conservation de la voie publique et des dispositions relatives à la circulation, le projet de la Commission centrale des Automobiles avait renoncé à cette division, « estimant que pareille distinction importe peu au public », et avait adopté la présentation suivante en chapitres :

CHAPITRE I. — Dispositions générales concernant la protection de la voie publique et de la circulation (art. 1-2).

CHAPITRE II. — Dispositions applicables à tous les véhicules, aux bêtes de trait, de charge et aux animaux montés (art. 3-17).

CHAPITRE III. — Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale (art. 18-22).

CHAPITRE IV. — Dispositions spéciales aux véhicules automobiles (art. 23-34).

CHAPITRE V. — Dispositions spéciales aux véhicules attelés ou automobiles affectés aux services publics de transport en commun des personnes (art. 35-49).

CHAPITRE VI. — Dispositions applicables aux cycles sans moteur mécanique (art. 50-55).

CHAPITRE VII. — Dispositions applicables aux piétons, aux animaux non attelés, ni montés (art. 56-59).

CHAPITRE VIII. — Dispositions transitoires et diverses (art. 60-66).

Ainsi, l’Administration, dans le sein même de la Commission centrale des Automobiles, avait réussi à faire prévaloir ses vues en ce qui concerne la protection de la voie publique.

L’importance du nouveau « Code » était considérable. Tout d’abord, il unifiait les règles de la circulation sur toutes les catégories de chemins ; il réalisait l’ « uniformité », l’ « unification » si ardemment souhaitée en la matière. De plus, il contenait toute une série de mesures, de dispositions « propres à assurer à la fois la protection de la route et la sauvegarde des droits respectifs de ceux qui l’utilisent », comme le précisa la circulaire du 30 mai 1921.

Ces dispositions ont trait à la pression exercée sur le sol par les véhicules, à la forme et à la nature des bandages, au gabarit des véhicules, etc., mais aussi à leur mode d’éclairage, de freinage, à la « spécialisation » par catégories de véhicules, des signaux sonores, aux indications exigibles sur les plaques. D’autre part — et c’est là une innovation essentielle —, le nouveau règlement « supprime toute limite de vitesse maxima pour les automobiles dont le poids total en charge ne dépasse pas 3 000 kilos » et établit « un barème limitatif de la vitesse pour les véhicules automobiles d’un poids supérieur à 3 000 kilos selon le poids de ces véhicules ».

Ainsi, la sécurité de la circulation se trouve respectée, sans qu’elle n’entrave en rien « le développement d’un moyen de locomotion caractérisé par une vitesse supérieure à celle des anciens véhicules », justifiait la circulaire du 30 mai.

Soucieux de favoriser précisément la sécurité de la circulation, le nouveau « Code » édicté, en outre, une réglementation nouvelle en ce qui concerne les bifurcations et les croisées de chemins : les véhicules circulant sur les routes nationales ou routes assimilées y ont la priorité de passage. Des dispositions spéciales règlent également les croisements et dépassements.

L’article 9 stipule ainsi que « les conducteurs de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de charge ou de selle, ou d’animaux doivent prendre leur droite pour croiser ou se laisser dépasser. Ils doivent se ranger à droite à l’approche de tout véhicule ou animal accompagné. Lorsqu’ils sont croisés ou dépassés, ils doivent laisser libre à gauche le plus large espace possible et au moins la moitié de la chaussée quand il s’agit d’un autre véhicule ou d’un troupeau, ou 2 mètres quand il s’agit d’un piéton, d’un cycle ou d’un animal isolé. Lorsqu’ils veulent dépasser un autre véhicule, ils doivent, avant de prendre à gauche, s’assurer qu’ils peuvent le faire sans risquer une collision avec un véhicule ou animal venant en sens inverse », l’article précisant qu’ « il est interdit d’effectuer un déplacement quand la visibilité n’est pas suffisante. Après un dépassement, un conducteur ne doit ramener son véhicule sur la droite qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule ou l’animal dépassé. »

Le sens des croisements et des dépassements n’était donc pas modifié : une décision prise à la suite de longues discussions et en raison de la perturbation profonde qu’un changement d’habitudes invétérées n’aurait pas manqué de produire pendant une longue période dans nos campagnes. Au surplus, les avantages que les partisans du dépassement à droite invoquaient étaient considérablement atténués par la possibilité reconnue aux constructeurs de fabriquer des véhicules automobiles ayant le volant du côté gauche.

La Commission de 1913 avait conclu, au contraire, à la modification de cette disposition, c’est-à-dire à l’adoption du système anglais : croisement à gauche, dépassement à droite. « Cette divergence de vues, lit-on dans le rapport de la Commission centrale des Automobiles, s’explique fort bien. En 1913, les constructeurs d’automobiles se montraient nettement défavorables à l’installation du volant sur le côté gauche du véhicule ; ils faisaient observer que les leviers de manœuvre devant nécessairement être maintenus à la droite du conducteur, se trouveraient au milieu du siège, à portée de la main des personnes assises près de moi et dont les vêtements risqueraient d’être tachés par l’huile de graissage, et, chose, plus grave, d’entraver le fonctionnement des leviers.

« Dès lors que le conducteur devait être maintenu sur le côté droit du siège, il y avait un réel intérêt, au point de vue de la sécurité, à changer le sens du dépassement ; car, de sa place, à droite, le conducteur dépassant à gauche un véhicule ne peut voir si la route est livre qu’après avoir découvert son propre véhicule et l’avoir exposé à être télescopé par un autre venant en sens inverse.

« L’on faisait, en outre, observer, continue le rapport, que l’homme est en général droitier, que de ce fait il a tendance à exécuter tous ses actes en laissant l’objet à droite ; il se place à gauche de sa monture, cheval ou bicyclette, pour l’enfourcher ou en descendre. Quand il est à pied le charretier dirige son attelage en le plaçant à sa gauche et il l’attire sur la partie gauche de la chaussée pour pouvoir lui-même marcher sur le bas côté de la route, moins dur que l’empierrement.

« Le conducteur à pied se trouve donc placé, dans un croisement à droite et le dépassement à gauche, entre les deux véhicules et il ne peut pas se dégager si l’espace laissé libre est insuffisant…

« Mais les années de guerre ont apporté des éléments nouveaux… L’expérience portant sur des milliers de véhicules a démontré que les inconvénients redoutés du volant à gauche étaient plus illusoires que réels ; le dispositif à peu près généralisé sur les taxis à Paris a fait ses preuves, et d’après les déclarations formelles de la plupart des constructeurs, membres de la Commission, la construction est nettement orientée aujourd’hui vers cette solution qui est reconnue avantageuse non seulement au point de vue de la visibilité pour le dépassement à gauche, mais aussi au point de vue de certains détails mécaniques… »

Le nouveau règlement s’occupe encore des remorques et trains routiers, et des transports en commun. Là aussi, il a été inspiré par le souci « de mettre la chaussée à l’abri d’une usure exagérée et d’éviter l’encombrement des routes ». « Les règles concernant les services publics de transport en commun ont été simplifiées, afin qu’aucune entrave inutile ne soit apportée au développement de ces services. »

Le « Code » de la route s’occupe enfin des cycles, des troupeaux, des animaux divaguant sur la voie publique, mais il n’a pas omis de préciser les dispositions intéressant la sécurité des piétons, et de cela, tous ceux qui n’ont pas encore leur carrosse ou leur chauffeur doivent savoir gré à ses rédacteurs. Le piéton enfin a droit à la vie sauve ; mais, averti de l’approche de tout véhicule, il doit « se ranger » pour le laisser passer.

Au surplus, le « Code » de la route, qui a tenu à préciser que ses dispositions « ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets et aux maires, de prescrire, dans les limites de leurs pouvoirs, et lorsque l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige, des mesures plus rigoureuses que celles qu’il édicte » (art. 62), accorde aux véhicules en service lors de sa publication, des délais d’application pour certaines de ses prescriptions, d’un an ou de cinq ans (art. 60).

L’article 28 du « Code » de la route fixe par ailleurs que « tout propriétaire d’un véhicule automobile doit, avant de le mettre en circulation sur les voies publiques, adresser au préfet du département de sa résidence une déclaration faisant connaître ses nom et domicile et accompagnée d’une copie du procès-verbal dressé » par le Service des Mines.

Aux termes de l’article 29, alinéa 1, du décret du 27 mai 1921, « nul ne peut conduire un véhicule automobile s’il n’est porteur d’un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l’avis favorable du Service des Mines ».

Le « Code » de 1921 maintenait donc, pour la conduite des automobiles, le certificat de capacité. Le projet de règlement de la Commission centrale des Automobiles n’en faisait pas mention. Mais sur cette délicate question, la Commission avait été jusqu’à la fin très divisée. Tout d’abord, elle avait manifesté des tendances favorables au maintien du certificat. Mais, finalement, les partisans de sa suppression l’avaient emporté. Ils avaient fait valoir que « la conduite d’un véhicule automobile est aujourd’hui devenue très facile, plus à la portée du grand nombre que celle d’un attelage pour laquelle aucune garantie de capacité n’est exigée ». Ils avaient insisté aussi sur « le peu de garanties offertes par l’examen ». Au surplus, avaient-ils ajouté non sans humour : « N’est-ce pas sur la voie publique, en conduisant des véhicules automobiles, que les candidats au certificat de capacité font leur apprentissage ? »

Toutes ces raisons n’avaient pas convaincu le Conseil d’État, qui avait demandé le maintien du certificat de capacité. Les commissions d’avant-guerre n’avaient pas même discuté la possibilité de sa suppression. L’article 31 du premier projet (celui du 18 décembre 1911) portait : « Les permis de conduire ne pourront être délivrés qu’aux postulants âgés de dix-huit ans au moins. Ce minimum d’âge sera porté à vingt ans s’il s’agit de la conduite de voitures affectées au transport en commun des personnes ». Le second projet (celui de 1913) avait repris ce texte sans changement. L’alinéa 2 de l’article 29 du « Code » de 1921 ajoute : « Un certificat de capacité spécial est institué pour les conducteurs de motocycles d’un poids intérieur à 150 kilos. » Quant à l’alinéa 3, il dispose : « Après deux contraventions dans l’année, le certificat de capacité pourra être retiré par arrêté préfectoral, le titulaire entendu, et sur l’avis du Service des Mines. »

La circulaire ministérielle du 30 mai 1921 rappelle que « le gouvernement a mis au premier rang de ses préoccupations, dans l’ordre économique, de sauvegarder l’universelle renommée du réseau routier de la France, mis en péril par la nature et l’intensité de la circulation moderne », et précise qu’une série de mesures méthodiquement concertées dans ce but sont à l’étude.

Une autre circulaire, en date du 16 juin 1921 et adressée par le ministre des Travaux publics aux préfets ainsi qu’aux ingénieurs en chef des arrondissements minéralogiques, stipule « qu’à l’avenir, tous les candidats au certificat de capacité pour la conduite des automobiles seront soumis à un examen portant non seulement sur les conditions d’habileté, de pratique et de sang-froid déjà exigées, mais en outre sur la connaissance complète des devoirs qu découlent pour les automobilistes du décret du 27 mai 1921, réglementant la police de la circulation et du roulage ».

Le code de la route a 100 ans, et il a bien évolué depuis ses débuts ; il consistait surtout à imposer des règles à des conducteurs qui n’en suivaient aucune. Il faut alors inculquer quelques principes de savoir-vivre aux automobilistes. Au fil des années, le code s’étoffe et gare à ceux qui y contreviennent.