Sommaire

ToggleLes moissons et les battages

Souvenirs pour les anciens, les vieux agriculteurs en ont gardé des images vives, souvenirs qui datent d’environ 60 ans, ce qui n’est pas si loin.

Rassemblement, convivialité, réjouissances, mais aussi, pénibilité, les dures journées de labeur qu’ils ont enduré dans la chaleur et la poussière. Mais le ronflement de la machine semblait doux et subtil.

Les jeunes générations aimeraient comprendre comment leurs ancêtres travaillaient, à une époque où 70% de la main-d’œuvre, employeurs et employés confondus, était encore dans l’agriculture. Pour comparer, aujourd’hui on doit avoisiner les 3%.

Les blés sont mûrs, le moment était venu d’accomplir la moisson.

Les moissons

Depuis le début de l’agriculture, le blé se moissonne à la faucille, il faut 6 à 8 hommes pour moissonner un hectare en une journée. Il faut attendre vers 1820 pour que la faux remplace la faucille. La faux est connue depuis bien longtemps (déjà connue par les gaulois), mais elle est utilisée essentiellement pour couper les fenaisons au raz du sol, afin de conserver un maximum de foin pour l’hiver. Alors que la faucille est utilisée pour couper les céréales au plus haut, afin de conserver un minimum de paille et des mauvaises herbes qui poussaient dans les champs, champs sur lesquels on envoyait paître les troupeaux après les moissons.

Les outils du moissonneur

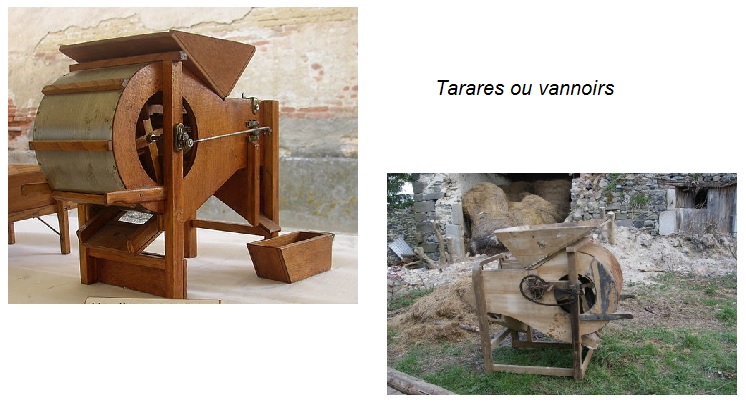

Faucher la culture, la lier, la ramener à la ferme, la battre, la secouer et la nettoyer, autant d’opérations aussi longues qu’éprouvantes. C’est pourquoi toujours dans sa volonté de simplifier le travail, l’homme, en supprimant les étapes, ou plutôt en les regroupant (Le batteur avec les secoueurs vers 1843) et à la même époque, l’incorporation du tarare fit évoluer son parc matériel de manière flagrante. C’est pourquoi l’on voit apparaître dès fin du XIXéme siècle, des trépigneuse (genre de tapis sur lequel un cheval marche pour entraîner l’ensemble batteur-secoueur) et les premières batteuses (incorporant de la fonction nettoyage ou la puissance d’un cheval ne suffit plus. Entraînées par des locomobiles à vapeur d’abord, par les tracteurs ensuite, elles regroupent les fonctions battages, secouages et nettoyages auquel viendra ensuite s’ajouter le trieur à grain).

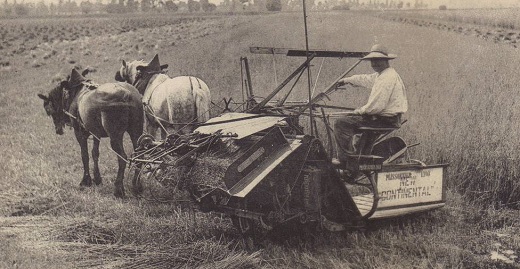

Vers la fin du XIXe siècle apparut la moissonneuse-lieuse, grand progrès depuis la faucille, puis la faux avec son « panier » amovible où se couchaient les épis, puis la faucheuse adaptée avec souvent des moyens de fortune, mais tellement plus rapide et moins fatigante ! Cette machine tractée à l’origine par des chevaux qui permettait de couper les tiges et de les lier en gerbes. Elle améliorait la moissonneuse. Cette machine fut inventée en 1872 par Charles Withington et utilisait du fil de fer pour lier les gerbes ; cela posa divers problèmes, car le fil de fer était ingéré par le bétail, endommageait les meules des moulins, et causa des accidents aux mains des agriculteurs, très rapidement William Deering mit au point un modèle utilisant de la ficelle. Comme la moissonneuse elle fauchait les tiges des céréales, mais en outre elle permettait de les lier automatiquement en gerbes. Les premières moissonneuses-lieuses étaient tractées par un cheval (le plus souvent deux) ou des bœufs et actionnées par un barbotin (sorte de roue dentée). Par la suite, les chevaux furent remplacés par des tracteurs. Elles étaient équipées d’un moulinet-rabatteur et d’une barre de coupe . Elle coupait les épis, dont les tiges se rangeaient bien sagement dans une glissière. Le cliquetis de la lame, tel le rythme d’une horloge en accéléré, coupait le blé. Le servant de la machine avec une sorte de râteau de bois, assis à proximité de la coupe, veillait à la régularité de la gerbe qui s’accumulait sur le tablier. Les tiges fauchées tombaient dans une toile qui les convoyait en arrière vers le mécanisme lieur. Ce dernier formait les gerbes et les liait à l’aide d’une ficelle. Une fois celle-ci nouée, la gerbe était déversée au sol à l’arrière de la machine.

Quand la pression des tiges (la paille) devenait trop forte, un petit levier de plus en plus poussé par la pression se déclenchait, commandait un grand bras courbe, où passait la ficelle. Puis il la laissait glisser au bruit sourd de la pédale qui claque. Quand le bras séparait les épis de la fournée suivante, une sorte de bec de canard pivotait, bouclait un nœud, et coupait la ficelle. Ce « bouquet » d’épis, qu’on appelait une « gerbe », était alors évacué à l’arrière, dans une sorte de panier métallique. Le conducteur de la machine, assis à l’arrière, juché en haut, secoué et bousculé, attendait que plusieurs gerbes s’entassent dans le panier pour relever son pied, relié par une sorte de pédale de bicyclette munie d’une petite courroie à un grand levier : les gerbes glissaient alors à terre. En attendant d’autres gerbes se formaient dans la machine.

Devant cet engin, une autre personne conduisait les bœufs, les chevaux ou plus tard le tracteur. Souvent, à partir de l’âge de douze ans, le fils du paysan conduisait le véhicule, en suivant scrupuleusement les rangs de blé, d’orge d’automne ou de printemps, ou encore d’avoine.

Les femmes , en général, devaient lever les gerbes, c’est-à-dire les arranger, les décaler de la largeur de la machine pour que l’attelage puisse à nouveau repasser. Venait alors un homme, à l’aide d’une bille, d’un geste vif et précis liait les gerbes avec des cordes de chanvre. Il arrivait qu’il utilise des liens de paille qu’il tissait avec vigueur et nouait précautionneusement. C’était des gerbes pesantes, d’autant plus que la récolte était bonne avec des épis lourds en grains.

Pendant ce temps, les autres personnes de la ferme reprenaient les petits tas de gerbes, les regroupaient par treize : quatre en croix, les grains au centre, puis quatre, encore quatre, et une gerbe au sommet pour servir de « toit » en cas de pluie éventuelle. Le champ coupé, les conducteurs venaient aider à terminer cette protection.

S’il pleuvait fort, il fallait défaire les tas, poser les gerbes côte à côte, attendre qu’elles sèchent, puis reconstituer tous les tas. Les années vraiment pluvieuses, il fallait recommencer plusieurs fois ainsi. Par grand vent bien entendu, faire le tour des champs pour vérifier les tas était de règle. Une chose amusante ? Ces sortes de tourbillons très localisés, comme des micro-tornades, qui se produisaient quand il faisait très chaud. On les appelait « des sorcières ». Quand elles passaient dans un champ, sur leur chemin des gerbes montaient à dix mètres de hauteur, voire plus, et retombaient en vrac, la ficelle souvent cassée. Il fallait les reconstituer, reformer les tas.

Quand le grain était suffisamment sec, avec une grande charrette équipée de hautes barrières de bois, les « ranchets », les gerbes étaient transportées à la ferme : il fallait bâtir les »gerbiers » en prévision des battages. Ces tas, de plusieurs mètres de haut, pas loin de dix mètres, étaient bâtis en forme d’ellipse grossière, là encore avec les grains côté intérieur. Ces gerbiers mesuraient facilement douze quatre mètres à cinq mètres de large. Ils montaient en s’élargissant un peu, puis s’amenuisaient au sommet pour terminer avec une seule ligne de gerbes, là aussi servant de toit. La tradition voulait que le dernier gerbier terminé, un bouquet de fleurs des champs le couronne. Pour ce faire, les fermiers utilisaient de grandes échelles de bois. Il s’agissait généralement de fûts minces de hêtres, bien droits, fendus, auxquels étaient assujettis des barreaux.

Le transport des gerbes

Des gerbiers

La récolte des céréales se terminait

Le battage

Pratiquée depuis la nuit des temps, depuis les débuts de l’homme agriculteur, le battage, c’est-à-dire le principe de séparation du grain de la plante fut, pendant des lustres, effectué de la manière suivante : on étalait sur le sol la plante coupée, on la laissait griller au soleil quelques heures, et lorsque que celle-ci était sèche et craquante, on faisait piétiner des bêtes (généralement des bœufs) avant de ramasser la paille et de récupérer le grain amassé dessous. Moyennement efficace et peu productif, le piétinement fut remplacé par le dépiquage, ou toujours sur le même principe, les cultures sèches se faisaient écraser non par des bêtes mais une pierre cylindrique ce qui augmenta le rendement jusqu’à environ 20 hectolitres de blé par jour.

C’est au Moyen Age qu’apparurent les premiers fléaux, notamment dans le nord de la France et en Normandie ou les conditions climatiques ne permettaient pas à la récolte de sécher assez rapidement au soleil. Le fléau se composait d’une batte, la partie frappante,et d’un manche assemblés par un morceau de cuir unissant les deux parties de bois. On levait en moyenne, trente à quarante fois le fléau à la minute, pendant des heures, sur un tas de gerbes et souvent pieds nus pour ne pas écraser le grain. La récolte était donc généralement étalée dans une grange et une paire d’hommes venaient frapper la paille étendue sur le sol. Jusqu’à 10 hommes pouvaient frapper et donner jusqu’à 12000 coups par jours chacun. Un bon batteur produisait cent kilos de grains par jour avec une perte de sept à huit pour cent de grains restant dans les épis. Il battait 50 à 80 gerbes par jour. Le rendement était bon mais le travail était pénible et l’homme chercha encore à améliorer cette étape indispensable dans la chaîne de récolte en la mécanisant.

Ce travail pénible durait des mois et une fois les grains battus, un vannage était nécessaire pour les séparer des balles, menues pailles et déchets avec un van.

Vers 1900-1910, et même beaucoup plus tard dans les petites exploitations de montagne, le battage se faisait encore au fléau sur une surface de terre battue, « l’aire de battage », dure comme du ciment, parfois en brique.

Battages au fléau

Après le battage des céréales au fléau (19e siècle), ce fut le battage au lourd rouleau de granit. La récolte était disposée de façon à laisser apparaître tous les épis, sur l’aire de battage au sol en terre battue lissé à la bouse de bovin.

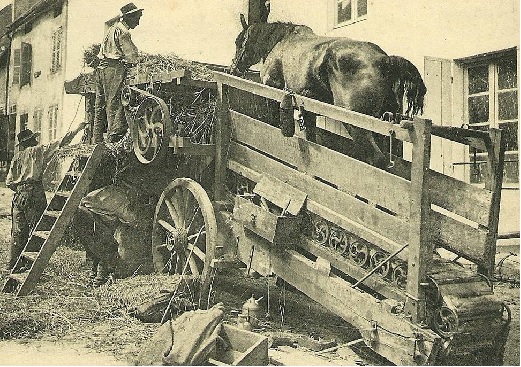

Une fois mécanisé, le battage s’est fait par une machine à battre actionnée, au début par le tripot ou tripotine, sorte de tapis roulant sans fin, actionné par un cheval. Puis vint la petite batteuse à égrainer, entraînée par un manège mécanique à engrenage multiplicateur, lui même entraîné par des bœufs ou des chevaux qui tournaient en rond.

Une trépigneuse appelée aussi « tripotin », « tripoteuse »

Machine à égrainer entraînée par un manège

Entraînée par les moulins à eaux, les premiers batteurs étaient des fléaux attachés sur un axe, qui tournait à grande vitesse. Le rendement augmenta encore (et le danger aussi). C’est à un Écossais, Andrew Meikle que revient l’honneur d’avoir inventé le batteur moderne. Charpentier de métier, il élabora comme principe que la culture ne doit pas être frappée mais frottée : il imagina un tambour sur lequel il fixa 4 battes, remplaçant les fléaux. Frottant contre un contre-batteur, et associé à un tire-paille ainsi qu’à un tambour évacuateur et après le passage dans un tarare, le système né en 1786 était et est encore, sûrement un des meilleurs moyens pour séparer le grain de la plante.

Au fil des décennies du 20e siècle, les battages se modernisent. La vanneuse égraine, trie et ventile le grain, entraînée par un moteur à pétrole, plus souvent par la locomobile à vapeur, puis plus tard par la poulie du tracteur.

Alors vint le temps des locomobiles, des tracteurs à huile lourde, puis l’électricité.

Apparu dès la fin du XIXème siècle, les batteuses à postes fixes eurent beaucoup de succès surtout auprès des entrepreneurs de battages. Devenu fiable, productive et rentable à la même époque que les premiers tracteurs monocylindres, l’ensemble, auquel viendra s’ajouter plus tard les presses, furent plus que répandu dans les campagnes, si bien que les derniers modèles, métalliques, furent produits jusqu’à la fin des années 50 où la production s’arrêta, supplanté par les moissonneuses-batteuses

Machine couramment rencontrée l’été dans nos champs, la moissonneuse-batteuse, emblème de l’agriculture estivale, est le fruit de l’assemblage de deux machines totalement différentes au départ : les moissonneuses-lieuses et les batteuses qui sont elles-mêmes dû à l’addition du tarare (ou moulin à vanner) et du batteur.

Telle une cérémonie immuable, le grand jour du battage approchait…

Le battage prit son essor dans la deuxième moitié du 19e siècle avec les locomobiles à vapeur.

Avec la vapeur, la batteuse mécanique parvient à battre 100 à 250 gerbes en une heure, tout en effectuant le vannage. L’ensemble du travail est fait en 3 ou 4 jours suivant l’importance des exploitations et la récolte est prête à être vendue.

Pour permettre l’usage de ces machines onéreuses et peu utilisées dans l’année à tous les cultivateurs, on créa des entreprises de battage qui se déplaçaient de ferme en ferme avec leur matériel et leur personnel.

Les entreprises patientaient un peu pour attendre les retardataires et ils démarraient quand, à peu près tous les clients étaient prêts ; les nouvelles circulaient bien, et chaque fermier savait approximativement l’état d’avancement des travaux de son voisin. Le tour était établi pour chaque matériel. Il allait de ferme en ferme par le chemin le plus court et le circuit était inversé tous les ans. De sorte que celui qui battait le premier une année se retrouvait le dernier l’année suivante. Le travail s’échangeait en entraide. On allait chez les voisins et ceux-ci venaient en retour.

Avant d’avoir le tracteur, le matériel était tiré par des bœufs : quatre bœufs sur la loco, quatre bœufs sur la batteuse et un cheval sur le monte-paille. Le poids de la loco et de la batteuse était de 4 tonnes chacun. Il fallait être bien attelé, car les chemins de ferme étaient en très mauvais état. Ce n’est qu’à partir de 1946-47 que les chemins ont été mis en état et goudronnés

La locomobile était chauffée au charbon et pour éviter qu’une étincelle ne mette le feu à la paille, elle était reliée à la batteuse par une longue courroie.

Le mécanicien cassait à la masse les blocs de charbon avant de les jeter au fond de l’immense four où crépitait la flamme rougeoyante. Pendant la guerre 39-45, la locomobile était chauffée au bois et en prévision, la veille pour entretenir le foyer il fallait prévoir une belle provision de bois sec et de l’eau dans un demi-muid. Les volutes de fumée tourbillonnaient au bout de la longue cheminée noire qui se rabattait pour le transport. Lorsqu’il était allumé, il fallait attendre plus d’une heure pour que l’eau chauffe et se transforme en vapeur et que celle-ci, libérée par des robinets arrive dans les pistons pour les pousser et leur donner un mouvement de va et vient. Quand la machine était sous pression, la vapeur d’eau s’échappait par les joints plus ou moins étanches et c’était un sifflement continu de vapeur et de grésillements en jets de vapeur incessants. La chaudière, toujours sous pression. Des bailles ou un charreton pleins d’eau, à proximité, étaient là pour alimenter la bouillotte (loco) et servaient à mouiller les alentours pour la prévention des incendies.

Tous les enfants attendaient avec impatience le bonheur de tirer sur le cordon pour déclencher le sifflet de la locomotive quand elle serait opérationnelle.

Le coup de sifflet strident, qui faisait toujours sursauter, prévenait du démarrage de la batteuse. Au début c’était la douce et lente mélodie de la machine qui se lance, d’abord un murmure grave s’étirant jusqu’au long chuintement des courroies qui se tendent, le cliquet des engrenages qui s’entraînent, puis le ronflement assourdissant de la machine presque emballée.

Un autre coup de sifflet et la batteuse se mettait en marche. C’est alors que la vanneuse prenait le son rauque du travail, gémissant, ralentissant quand la gerbe était poussée trop vite. Il arrivait que la grande courroie sifflât quand les à-coups de la cadence étaient trop durs, les mécaniciens se mobilisaient pour appliquer la résine sur la courroie et empêcher le patinage.

Quelques années après est arrivé le tracteur.

Généralement assez tard le soir, après son travail à la ferme précédente, le « patron » de la batteuse arrivait, juché sur son tracteur antédiluvien, poussif, bruyant à essence bien entendu, (on se souvient du bruit caractéristique des Lanz), qui traînait « la machine » munie de roues. La mise en place se faisait là. A force de manœuvres, la batteuse était glissée généralement entre deux gerbiers, ( la place avait été calculée), et le tracteur était placé face à elle.

Le lendemain matin, tous les voisins arrivaient, la fourche à trois doigts sur l’épaule. Ils se répartissaient selon les besoins, et les compétences de chacun.

Tous les hommes participaient. Si la ferme était plus grande il fallait davantage de temps mais en contrepartie leur personnel était plus nombreux. Le chantier réunissait une bonne trentaine d’hommes Chacun choisissait un travail plus approprié selon son âge et sa force.

Les jeunes se retrouvaient plus volontiers aux gerbes, ils grimpaient, avec les fameuses échelles, sur les gerbiers Leur fougue et leur nervosité pouvaient se donner à fond puisqu’ils étaient remplacés toutes les demi-heures par une autre équipe. Leur rôle était d’approcher les gerbes, les présenter bien «à la main» aux deux gars de la batteuse. Au départ ils n’étaient que deux, puis au fur et à mesure que la place s’élargissait, ils en finissaient à être sept, huit, se passant les gerbes en direction de la machine.

D’autres montaient sur la batteuse elle-même, l’un d’eux coupant les ficelles et étalant la gerbe sur un tapis roulant. Ils se relayaient bien entendu. Ceux-ci, hommes plus expérimentés en général devaient veiller à la régularité de la cadence, présenter, couper le lien et étaler la gerbe sur la table d’engrenage.

Au bout du monte-paille se tenaient les hommes d’un certain âge. Ils devaient économiser leur force car mis à part les repas, ils ne devaient descendre qu’à la fin du pailler. Travaillant par paire, un gaucher et un droitier si possible, pour bien s’accorder, ils donnaient la forme à l’ouvrage sous la responsabilité en principe des gars du « bout » La paille devait circuler, poussée à la fourche de l’avant vers l’arrière dans un mouvement synchronisé avec son partenaire et cela jusqu’à plus de place.

Ces hommes à l’arrière bâtissaient le « pailler ». Dans les fermes « importantes » (pour l’époque), ce pailler était très imposant, puisqu’à lui seul, il occupait presque autant de volume que tous les gerbiers réunis. La paille entassée en pailler demandait un savoir-faire pour l’édifier en pyramide autour d’un poteau, coiffé à la fin d’un couvercle pour que l’eau ne s’infiltre pas à l’intérieur. Le pailler terminé, on fignolait son aspect en le lissant au râteau pour le rendre imperméable.

Lorsque la batteuse était couplée par une autre courroie à une botteleuse (ou la presse) permettait de répartir l’effort. Des hommes se postaient à l’arrière de la machine d’où jaillissaient le long de glissières les bottes de paille débarrassée de son grain, bottes liées avec des ficelles plus grosses en général que celles des gerbes, puisque destinées à durer jusqu’à un an. La ficelle sera remplacée ensuite par du fil de fer pour maintenir des bottes de paille plus grosses. Ces grosses bottes de paille étaient chargées, à l’aide d’un crochet, à dos d’homme et transportées pour faire un pailler.

Un pailler

Des hommes attendaient, devant la machine, à côté de l’énorme courroie qui, depuis le tracteur, entraînait la poulie de la batteuse. Eux engageaient des sacs de jute, dont des dizaines attendaient leur tour, sous de petits guichets munis d’une trappe. C’est là que jaillissaient les grains, par catégories, y compris les « mauvaises herbes » qui nourrissaient poules ou cochons. Les céréales nobles, de loin les plus nombreuses, emplissaient leurs sacs très vite. Il fallait le coup d’œil, pour fermer au bon moment la trappe. Les sacs pleins étaient retirés et pesés sur une bascule. Alors, les plus costauds se retrouvaient porteurs de sacs. Ils tiraient vanité de leur force et s’accommodaient bien souvent d’un passage fréquent au cul de la barrique. Ils connaissaient bien toutes les maisons Ils savaient par exemple si l’escalier était facile pour porter le grain au grenier. Ils devaient se charger les uns les autres. Avec une barre de bois solide, à deux les hommes chargeaient le sac sur l’épaule d’un autre, en direction du grenier, ou d’un endroit de stockage au sec pour le négociant qui passerait les chercher avec un camion. Il fallait être fort pour ce travail : pendant des heures il fallait coltiner ces sacs de plus de quatre-vingts kilos, puis retourner chercher le suivant.

Deux hommes se saisissaient du sac. Ils prenaient de l’élan pour balancer en comptant jusqu’à 3. A gauche, à droite et hop c’était sur l’épaule; le porteur s’était retourné quand la charge était au plus haut. Il équilibrait le poids sur son corps et en route pour le grenier. Moins fatigante était la charge à trois. Deux à l’arrière montaient le sac sur un manche ceux-ci n’avaient qu’à soulever et le porteur se retournait quand le poids atteignait ses épaules.

L’enveloppe du grain, pour sa part, « la balle », était évacuée en ronflant, poussée par un énorme ventilateur interne via un gros tuyau de tôle vers un tas, c’était pratiquement le seul sous-produit inutile. En fait, traitée correctement elle aurait pu sans doute servir pour fabriquer de la pâte à papier d’emballage.. Les enfants étaient attirés par la balle poussée par le jet vigoureux du ventilateur. Ils mettaient la main au bout du tuyau pour sentir le picotement du souffle et des particules. Ils jouaient à la bataille de confettis dans la mouvance de la « balle » ou se roulaient dans le tas et il était parfois difficile de s’en arracher quand ils étaient enfoncés jusqu’à la taille, mais ensuite cela piquait la peau et cela démangeait. Pour les enfants le jour de battage c’était vraiment un jour merveilleux de joie et de liberté.

Il y avait les rouspéteurs pour qui çà allait toujours mal. C’était toujours la faute des autres. Les jeunes ne savaient pas travailler, les gerbes étaient mal présentées, le pailler était mal fait, etc.

Il y avait aussi les rigolos. Ceux qui par leur attitude, leurs boutades savaient trouver les mots pour détendre la galerie.

Il y avait les faibles qui se laissaient prendre aux incitations à boire de quelques uns, histoire de s’amuser, de se moquer d’eux. Il y avait les vantards. Les gars des sacs, les costauds insistaient sur leur force, quelques uns étaient capables de prendre 20- 30 verres de vin sans être dérangés .Ils avaient une certaine aptitude à décrire des ancêtres plus costauds qu’eux encore, par exemple quelqu’un qui était capable de porter deux sacs de 100 kg (au moins) sur les épaules et de monter les escaliers Le secret était parait-il de bien équilibrer la charge sur le corps mais je n’ai jamais vu la démonstration.

Le maître de maison surveillait l’activité et sa préférence allait vers ces porteurs de sacs avec qui il parlait des rendements.

Il y avait les sages, sans doute étaient-ils les plus nombreux. Ils savaient prendre la mesure de la situation et leur comportement contrait tous les débordements

Parfois, quelques uns y mettaient une note d’ambiance en poussant la chansonnette pour réchauffer les cœurs et oublier la fatigue.

Autour de tous ces hommes qui trimaient toute la journée, évoluaient les femmes et les enfants les plus grands, ils apportaient à boire à ces hommes vivant dans une énorme poussière. Il leur était proposé du vin un peu coupé d’eau, du sirop ou aussi un mélange d’eau, de café, de sucre, et d’eau-de-vie.

Les femmes n’étaient pas en reste et prenaient la responsabilité des repas.

Les cuisinières s’affairaient dès la veille pour préparer des repas à plusieurs dizaines d’hommes affamés.

Elles avaient à cœur de bien nourrir les hommes. Ces repas étaient l’occasion, pour la fermière de faire connaître ses talents de cuisinière et c’était tout à son honneur de savoir que sa table était une des meilleures et des plus achalandées de la région. La nourriture était abondante, le menu ne variait guère : viandes bouillies en vinaigrette, rôtis de volailles ou de veaux, haricots, salade, laitage. la poule au pot, les tomates, piments, œufs en salade qui l’accompagnaient. Dans certaines fermes qui en faisaient l’élevage, l’agneau et les haricots ou les oies et canards rompaient la monotonie du menu. Le vin du terroir, hautement coloré coulait à flots. Les fruits du verger précédaient le final du repas: « la goutte » ou « la gnôle », l’eau-de-vie distillée pendant l’hiver par le bouilleur de cru et son alambic itinérant. Plus ou moins avinés, les hommes chantaient : grands airs, chansons salaces, de chasse, du terroir . Le répertoire était varié, tonitruant et clôturait ces agapes !

Les tables, prévues pour l’occasion, circulaient dans tout le voisinage.

Le midi, et aussi le soir quand c’était fini tard, le travail s’arrêtait le temps du repas. Les bancs de bois s’alignaient pour caser tout le monde autour des tables, de bois brut également. Les tables, les mêmes piles d’assiettes, les mêmes couverts passaient d’une ferme à l’autre, car c’est souvent une trentaine de personnes parfois plus (sans les cuisinières et les enfants) qu’il fallait sustenter sans compter. Il s’agissait de nourriture solide, car malgré la chaleur tout le monde avait très faim. Les cuisinières se mettaient à table après les hommes, pendant qu’ils retournaient à leurs postes. Même les enfants pour qui c’était l’occasion de jouer ensemble, étaient fort heureux de faire alors une pause autour des tables dans leurs galopades et leurs cris.

Arrivait le soir. Dans le soleil déclinant, les hommes des gerbiers, au lieu de laisser glisser les gerbes vers le bas, devaient désormais les hisser vers les hommes de la plate-forme. Les hommes aux sacs avançaient moins vite. Ceux du pailler bâtissaient en escalier les derniers rangs de bottes. Tous étaient noirs de poussière et de sueur.

Et puis l’entrepreneur de la batteuse débrayait la poulie, pendant que partaient les derniers sacs. Il avançait légèrement le tracteur, après avoir enlevé toutes les cales qui le maintenaient immobile. Cela lui permettait de dégager la courroie, et de la replier grossièrement pour la mettre à plusieurs dans une remorque, car elle était fort lourde. Il n’avait plus qu’à faire changer de direction le tracteur, afin de le reculer vers la batteuse, et d’enclencher le crochet de transport. L’ébranlement soudain de cette machine, avec ses deux roues avant orientables, était toujours impressionnant. Elle manœuvrait là où s’étaient bâtis les gerbiers, sur cette aire où ne subsistaient que quelques tiges cassées, le tas inutile de « balle » qui finissait généralement sur le fumier, et l’imposant pailler qui servirait de litière aux animaux de la ferme. C’était fini pour un an dans cette ferme-là.

Après cette rude journée chacun regagnait dans la nuit son domicile à pied ou à bicyclette, parfois, certains d’un pas chancelant ; la fatigue ou le vin, on ne savait . Il fallait se laver un peu pour enlever un minimum de crasse qui collait à la peau Une bassine avec un peu d’eau, du savon de Marseille, un torchon, étaient à l’époque les seuls ustensiles en usage pour la toilette. Après, le sommeil venait rapidement et lourdement une fois au lit, jusqu’au lendemain matin. Mais dès le petit jour l’activité reprenait. D’abord aller chercher la nourriture puis panser les animaux, se restaurer un peu avant de repartir à la batteuse.

Le lendemain matin, décrassés, après une nuit bien gagnée, les hommes devaient reprendre ces tâches, terribles dans la chaleur de l’été. Nos proches ancêtres étaient bien solides ! car le rôle des femmes n’était pas moins harassant. N’oublions pas que, pendant ce temps-là, il fallait aussi s’occuper du bétail, de la traite (à la main), et du reste : chaque ferme pratiquait la polyculture, et le soin aux animaux ne souffrait aucune journée « de congé ».

Ces travaux collectifs ont duré jusque vers la fin des années soixante. Puis arrivèrent les moissonneuses-batteuses. Aujourd’hui, entre le moment où la tige de la céréale est coupée, et celui où le grain arrive chez le négociant, il ne s’écoule que quelques heures au maximum. Tout en roulant, la machine déverse par une vis sans fin le grain dans une remorque à hauts bords métalliques qui avance à la même vitesse. Dès que cette remorque est pleine, un autre tracteur approche avec une autre remorque, et ainsi de suite. Les véhicules font directement une noria chez l’industriel ou à la coopérative, jusque au-dessus d’une sorte de grille dans le sol ; en manœuvrant un levier le fond de la remorque s’ouvre, et le grain qui glisse en-dessous est monté là encore par une vis sans fin vers le silo. Autrefois, c’est un mois qu’il fallait, de la moissonneuse-lieuse au stockage industriel, mais le grain avait mieux le temps de mûrir, s’il ne subissait pas entre-temps les intempéries.

C’était une économie de subsistance où la famille tirait parti des produits de la terre, qu’elle vendait ou qu’elle consommait. L’économie dite moderne, avec la rentabilité, l’intensification, était encore loin des préoccupations.

En définitive, les battages, c’était un événement. Une fièvre d’excitation animait chaque personne qui essayait de trouver sa place dans l’intégration d’un groupe. C’était aussi un peu la fête, la joie des retrouvailles, des excès un peu parfois. C’était aussi l’occasion de mieux se connaître, de se côtoyer. C’était un excellent moyen de rencontres. C’est là encore que se nouaient les idylles et que se décidaient les mariages.

Puis arriva l’ère de la moissonneuse-batteuse…

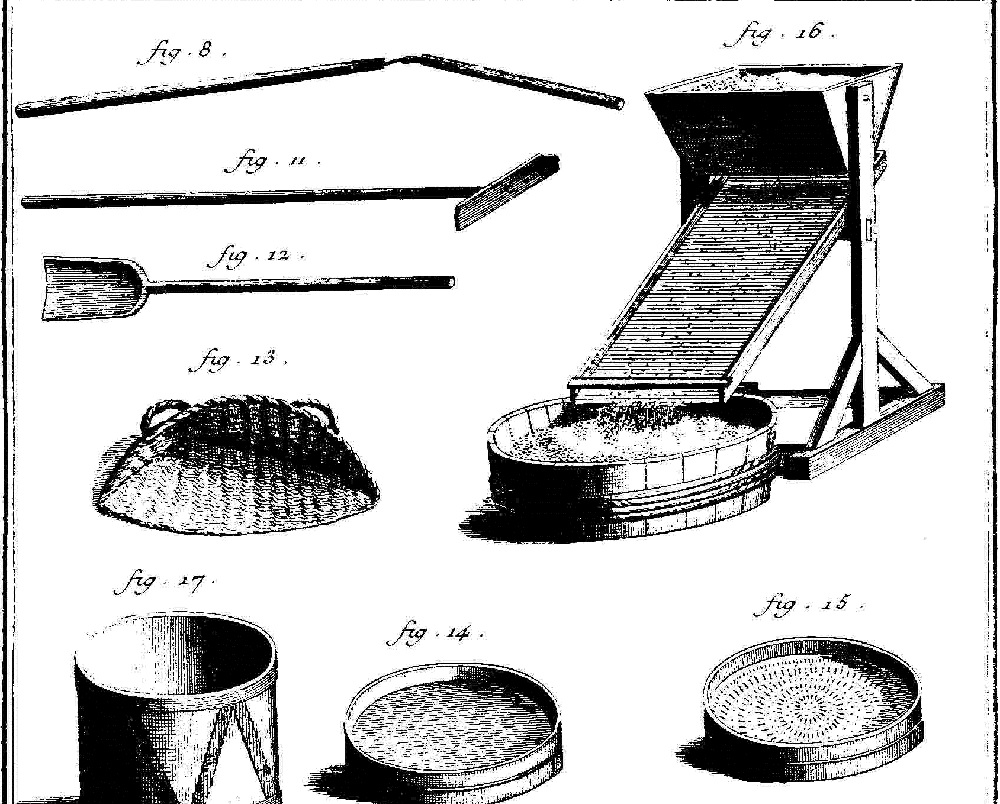

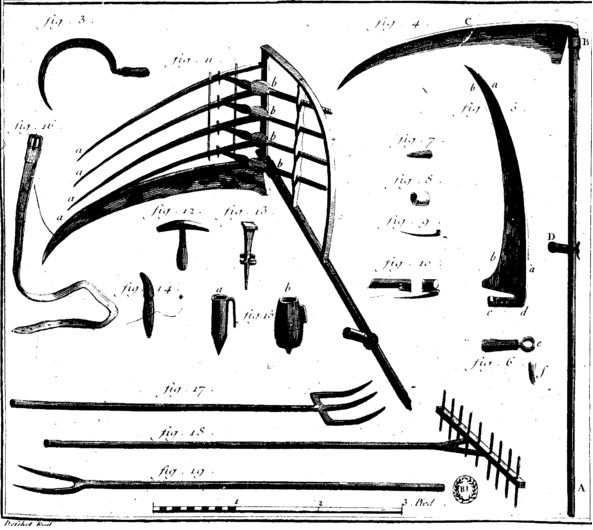

Planches d’outils sur les battages extraites de l’Encyclopédie de Diderot-D’Alembert (1751)