Comment nos aïeux se préservaient du froid

Faisait-il plus froid jadis qu’aujourd’hui? Les hivers étaient-ils plus longs et plus rigoureux? la réponse à de telles questions n’est pas douteuse. Nous sommes certainement favorisés sous ce rapport, et la comparaison entre le temps passé et le temps présent est tout à l’avantage de ce dernier.

Nous verrons quelles difficultés on éprouvait à se chauffer chez soi : ou l’on gelait, ou l’on s’enfumait. On n’avait pas d’autre alternative que de mourir de froid ou d’asphyxie.

Aussi, que de procédés, que de stratagèmes, plus ou moins ingénieux, nos pères n’imaginèrent-ils pas pour se préserver du froid! Il semble qu’ils se soient appliqués à se chauffer en détail, ne réussissant pas à se procurer la chaleur par les moyens artificiels qui étaient à leur portée.

Commençons par le haut du corps.

Ce fut une mode, pendant un temps, pour les femmes, de s’entortiller le chef avec une touaille: on appelait ainsi une sorte de serviette, dont elles s’entouraient la tète pour la garantir du froid pendant les voyages, comme le pratiquait cette béguine de la reine, dont parle Joinville, qui, ayant mis par mégarde sa touaille sur une chandelle, communiqua de la sorte le feu au lit où la reine était couchée.

Quant aux hommes, ils eurent les coiffures les plus variées : des huques, sortes de pèlerines avec ou sans capuchon; des coules ou capuces; des camails, capuces en poils de chameau; des scapulaires, destinés à couvrir la tête et les épaules.

Au XI siècle, apparaît le chaperon, que décrit ainsi un vieil auteur : « Un habillement de teste des vieux François, façonné de drap, à la lisière serrée, à guise de capuchon terminée en bourrelet vers le milieu de la teste, duquel bourrelet pendait une longue et estroite manche qui s’entortillait au col ; il y avait; au milieu de la testière, une longue creste de drap, qui se couchait sur l’une des oreilles, contre le chaud et le vent. » Tous ces ajustements étaient garnis de fourrures. De bonne heure s’établirent à Paris quantité de peaussiers ou pelletiers, occupés à préparer les peaux de lapin; de loutre, de belette, de petit-gris, de martre, de fouine, d’écureuil, etc.

Il y avait même des raccommodeurs de pelisses, qui allaient criant par les rues qu’ils remettaient à neuf les fourrures des surcots et des manteaux. Ils en profitaient, le plus souvent, pour dérober une bonne partie d’étoffe au vêtement qu’on avait eu l’imprudence de leur confier.

Plus tard, apparurent les chapeliers de feutre; les chapeliers de coton, qui employaient le plus souvent de la laine d’agneau ; les fabricants de castors, faits avec le poil de cet animal.

La peau de mouton ou d’agneau servait, de même que le cuir de veau ou de bœuf, à fabriquer des gants, qu’on fourrait de peau de lapin, de peau de renard ou de petit-gris. Peur garder les mains de l’onglée, les gants, si fourrés qu’ils fussent, ne suffisaient pas toujours. On imagina de bonne heure des chauffettes ou chaufferettes, sortes de pommes d’argent doré ou de cuivre, percées de trous, et qu’on remplissait de charbons ardents. Ces pommes étaient réservées aux reines et aux grands personnages; on on trouve mentionnées dans l’inventaire du roi Charles V et celui du duc d’Anjou. Au XVIe siècle, on substitua aux charbons ardents, qui n’étaient pas sans inconvénients, un morceau de fer préalablement rougi.

La chaufferette à mains a joué son rôle dans la vie ecclésiastique, pendant plus de cinq cents ans : dans un inventaire de 1724, figure encore « une boule d’argent pour servir à l’autel, en hiver, marquée aux armes du chapitre . » Il y a quelques années à peine on en faisait usage en Italie.

Le chauffe-mains dont le prêtre se servait, au moyen âge, pendant la célébration de la messe, en hiver, afin de prévenir l’engourdissement des doigts, était constitué par « une boule de métal, formée de deux coquilles, dans l‘une desquelles un certain nombre de cercles, munis de tourillons opposés; pivotaient autour d’une capsule centrale, que le jeu de ces cercles maintenait constamment, comme les boussoles marines, dans une position horizontale ». Les deux calottes extérieures étaient ajourées ou closes. Les premières offraient souvent des sujets ciselés en relief sur leur face convexe.

L’absence d’emblèmes.religieux sur quelques-unes d’entre elles permet d’inférer qu’on s’en servait en dehors de l’église.

Il y avait des chauffe-mains qui n’avaient pas la forme de sphères roulantes et qui étaient munis d’un appareil de suspension. On en a retrouvé de fixes, présentant la disposition architecturale d ‘une tour à base triangulaire, que l’on plaçait sur l’autel.

Il fut un temps où les fidèles apportaient avec eux de faux livres de messe en faïence, remplis d’eau chaude, pour se chauffer les doigts pendant l’office; ce simple détail peut donner une idée du froid qu’il faisait dans les édifices consacrés au culte.

Pour se rendre de nuit à l’église, les religieuses se pourvoyaient de bottes; cette chaussure était dépourvue d’élégance, mais, fourrée intérieurement, elle maintenait les pieds chauds. Le manteau à relever de nuit complétait le costume qu’on revêtait en cette circonstance.

Plus tard, les personnes frileuses emportèrent à l’église des chaufferettes qui avaient l’aspect d’un livre relié; celles dont on se servait chez soi consistaient en petites terrines, dans lesquelles on enfermait la braise. Comme elles mettaient souvent le feu aux jupons, on ne tarda pas à les remplacer par une petits cage à claire-voie, doublée de tôle : ainsi naquit le chauffe-pieds.

On était loin du temps où les rois de France prenaient leur repas, en hiver, les pieds enveloppés dans une botte de paille, de feurre ( paille de céréales) ou d’estrain (fourrage, foin, paille) comme on disait alors; c’est même de là que vint l’expression « estre dans la paille jusques au ventre », pour désigner une grande fortune, expression qu’on retrouve encore dans le langage courant, au XVIIe siècle.

A cette époque, on trouva mieux que la paille pour tenir les pieds à l’abri de l’humidité dont on était redevable à l’infecte boue de Paris. Les ravaudeuses et les marchandes de poisson s’avisèrent de faire enlever la partie antérieure d’un tonneau jusqu’au tiers environ de sa hauteur, d’y établir un petit banc et une chaufferette et d’attendre la clientèle, ainsi campées.

Saint-Simon, avec le sens aigu de l’observation qui le caractérise, n’a pas manqué d’y faire malignement allusion dans son portrait de Mme de Luxembourg; elle ressemblait, dit-il, à « ces grosses vilaines harengères, qui sont dans un tonneau avec leur chaufferette sous elles ».

Du ruisseau, le tonneau devait rouler jusqu’à l’appartement. Les écrivains publics l’ayant adopté, pourquoi une femme de plume, une de nos plus spirituelles épistolières, ne s’en serait elle pas accommodée ? La noble dame, bravant le ridicule, s’y installa.

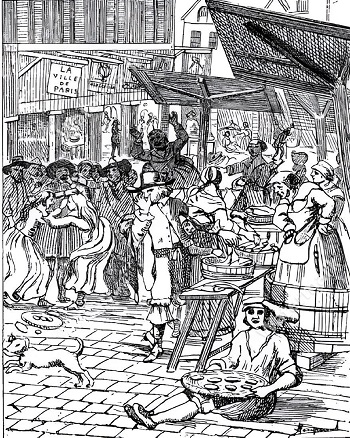

Sous le règne de Louis XIII, une harengère dans son baquet

Depuis Diogène, ce logis incommode avait été quelque peu négligé. Ce meuble d’un nouveau genre était devenu si indispensable à sa propriétaire, qu’on dut lui en réserver un dans toutes les maisons où elle se rendait en visite. Mme de Maintenon avait eu sa niche, M. du Deffand voulut avoir son tonneau ; ce fut son bureau d’esprit.

Chacun n’a-t-il pas de douces manies, et ne peut-on pardonner à l’illustre amie des Choiseul et de Walpole son tonneau, comme à Mme de Rambouillet son sac en peau d’ours, dans lequel elle tenait constamment ses jambes enfermées?

Le froid était le seul coupable, et, pour s’en garder, Mme de Rambouillet, outre les pieds, se couvrait la tête d’un nombre incalculable de coiffes; ce qui lui faisait dire plaisamment qu’elle devenait sourde à la Saint-Martin pour ne recouvrer l’ouïe qu’à Pâques.

Malherbe, le sévère législateur du Parnasse, avait recours à un autre procédé, et qui n’était pas moins ingénieux : chaque paire de bas qu’il possédait était marquée d’une lettre de l’alphabet; selon la température, il en superposait plus ou moins. Il en avait jusqu’à l’L, le jour où Racine alla le voir — et c’est ainsi que fut découvert son stratagème.

Ce Moyen était moins primitif que celui dont fit parfois usage le bon roi Henri : en guerre, par les nuits froides, le Vert-Galant couchait sur trois laquais étendus par terre. Gelait-il à pierre fendre, il en faisait coucher sur lui un quatrième. Dans la journée, il lui eût été loisible de se faire transporter dans une de ces litières traînée par des mulets et qu’on chauffait au moyen de boules combustibles. Sans doute, le fruste Béarnais trouvait-il ses aïeux de la Renaissance trop raffinés, car il ne parait pas avoir songé à les imiter, au moins sur ce point.

Les grosses étoffes dont nos ancêtres les Gaulois et les Francs firent usage, les nombreux draps qui entraient dans leur garde-robe et surtout leur façon de se vêtir, sont encore là pour attester qu’ils eurent à souffrir de la rigueur du climat.

Sous la chemise, ils plaçaient un gilet de laine ou blanchet; sous les braies, ils mettaient des caleçons ou fémoraux. Sur les côtes, ils portaient des surcots ou des bliauts (petites blouses très courtes et dentelées), sans compter les manteaux, mantelets, chlamydes et tuniques dont ils s’enveloppaient les épaules et le dos.

Plus tard, leur costume se simplifia et ils n’en grelottèrent que davantage.

Malgré son omnipotence, le grand Roi lui-même dut s’avouer vaincu par le froid.

En dépit des sages recommandations de son premier médecin, qui insistait sans cesse pour qu’il gardât sa couverture d’ouate pendant la nuit, Louis XIV se morfondait dans ses châteaux, qu’il fût à Versailles ou à Marly, à Fontainebleau ou à Trianon.

Il est vrai qu’il ne se précautionnait guère « contre les premiers froids des matinées et des soirées, par la garniture des habits et par le feu dans la chambre », comme l’en priaient ceux qui veillaient sur son auguste personne.

Si les ordres donnés étaient exécutés, ils l’étaient exagérément : on faisait de grands feux dans les appartements, et la brusque transition de cette atmosphère trop chaude au froid du dehors devenait la source des nombreux catarrhes, enrouements et rhumatismes, dont la pauvre Majesté fut affligée.

Le Roi-Soleil avait, il faut bien le dire, une détestable habitude : celle d’essayer des perruques, quelque temps qu’il fit. Un jour, s’étant fait raser la tête la veille, il se morfondit le lendemain matin en changeant de postiches.

On sait qu’il en portait de différentes, suivant qu’il restait dans sa chambre, qu’il allait à la chasse ou qu’il recevait les ambassadeurs. Certain jour, il y avait eu de fréquentes bourrasques de vents, de neige et de pluies froides : le roi se plaignit d’un violent mal de tête et fut repris d’un nouvel accès de ses vapeurs, dont il eut tant et si souvent à souffrir. A vrai dire, il aurait fallu faire du feu en toute saison dans ces appartements immenses, pose être à l’abri du froid.

En été même, on y courait le risque d’un refroidissement. Le lundi 1er juin 1705, le roi, se trouvant à Trianon, se sent la tête pesante et le lendemain « non seulement la tête, mais les épaules, les bras, le dos et un peu tout le reste du corps, à quoi le froid de la. chambre du roi avait aussi contribué , parce que depuis son retour, on n’y trouvait point de feu, ni le matin ni le soir » . Accablé par la fièvre, le royal malade dut « permettre qu’on allumât un bon feu dans sa chambre, qu’on lui mit des petits oreillers sur le col et sur les épaules, particulièrement sur la gauche, et sur le bras droit, et qu’on étendit sa couverture d’hiver sur lui ».

Durant tout cet été, on continua à faire du feu dans la chambre du monarque, et il consentit à garder la nuit son petit manteau de satin, au lieu de celui de toile qu’il avait coutume de mettre.

L’hiver suivant, il s’enrhume, de nouveau « par l’inégalité du froid et du chaud auxquels il s’expose souvent alternativement », et par suite aussi du chauffage insuffisant des appartements.

Les mêmes doléances reviennent à toit instant dans le Journal de la santé du Roi, tenu par ses archiatres « on ne fait pas assez de feu… Le roi se morfond… « Sa Majesté ne se couvre pas suffisamment et s‘enrhume, à la chapelle, pour s’être attardée au sermon, ou en se tenant la tète nue pendant le changement de perruques. »

Il n’y a qu’au lit où, quand il observe les prescriptions de ceux qui ont la charge de cette santé précieuse, il se trouve commodément.

Cela nous amène à dire quelques mots des moyens qui furent successivement mis en œuvre par nos ancêtres pour se réchauffer la nuit. S’il faut en croire Froissard, pour réchauffer dans son lit le roi de Navarre, Charles-le-Mauvais, « on boutoit une bucceine d’airain (sorte de trompette droite ou légèrement recourbée) et lui souffloit-on air volant. » Les pauvres valets employés à cette besogne devaient à la longue avoir l’haleine refroidie à force de souffler.

La bassinoire ne devait apparaître que dans la seconde moitié du XVe siècle. Dans les comptes d’argenterie de la reine, en 1454, on voit mentionnée une « bacinouère d’arin (airain) à baciner litz ». On se servait d’appareils semblables pour réchauffer les membres engourdis du roi Louis XI.

Un « chauffelit d’airain » se retrouve dans l’inventaire du roi René, à Angers. Marie Stuart faisait également bassiner son lit.

Passe encore pour les malades tandis qu’on les habillait, on approchait d’eux soit une palette embrasée — sans doute la palette qui servait aux saignées, ou toute autre de forme analogue — soit un « chauffelict ou une chauffette pleine de braise »? Les personnes de qualité avaient des bassinoires en argent, dont le manche était tourné en bois, en façon de colonne torse : on en trouve de pareilles dans l’inventaire de château de Pau (1561), dans celui de Philippe Il (1578), etc.

Catherine de Médicis possédait une bassinoire toute blanche, qui ne pesait pas moins de huit marcs et deux gros d’argent. Gabrielle d’Estrées en avait également une « d’argent tout blanc » c’était le grand luxe du temps.

Les bassinoires dont on se servait pour le lit du grand Roi étaient « percées à jour de plusieurs fleurs de lys et les armes du Roy au milieu ». Toutes étaient d’argent massif.

Le premier comédien du Roi (comme s’intitulait Molière) et son peintre attitré, l’illustre Mignard, se contentaient de bassinoires de cuivre.

Particularité curieuse, mais qui, à la réflexion, n’est pas pour nous surprendre c’est dans le Midi qu’on fit plus longtemps et le plus généralement usage des bassinoires. Ce qui prouve, une fois encore, qu’il n’est plus frileux que les Méridionaux.

Source : Article du Dr Cabanès de 1905 paru dans la revue « Le Magasin Pittoresque » – Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France