Sommaire

ToggleLa Cour des Miracles

On qualifie aujourd’hui un lieu de « Cour des Miracles » lorsqu’il semble mal fréquenté et que l’on ose à peine s’y aventurer. Qu’en était-il ?

Les origines de la Cour des Miracles sont certainement très lointaines. Elle remonte, vraisemblablement au Moyen Age si l’on en croit les historiens comme Sauval ou Marcel Le Clère, les auteurs comme Boileau, Victor Hugo ou Robert Jean Boulan…

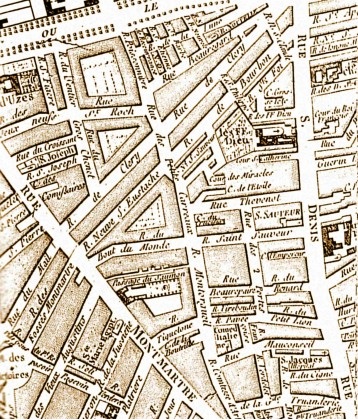

D’après le bibliothécaire et historien Alfred Franklin, l’appellation » cour des Miracles » est indiquée sur les plans établis respectivement par Jacques Gomboust en 1652 et Jean Boisseau en 1654. Aucune cour des Miracles n’apparaît sur les plans topographiques parisiens antérieurs au XVIIe siècle.

On relève la première description de la grande » cour des Miracles » dans Le Carabinage et matoiserie soldatesque (Paris, 1616), une farce écrite par Drachir d’Amorny alias Richard de Romany.

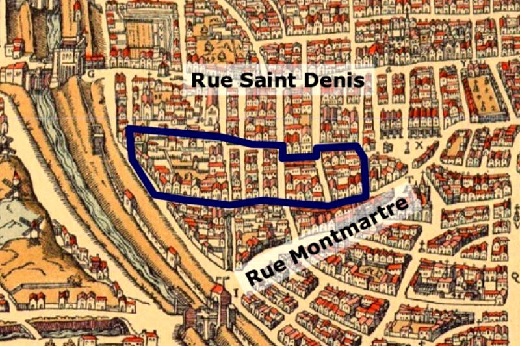

La » cour des Miracles » était, sous l’Ancien Régime, un ensemble d’espaces de non-droit composé de quartiers de Paris, ainsi nommés car les prétendues infirmités des mendiants qui en avaient fait leur lieu de résidence ordinaire y disparaissaient à la nuit tombée, » comme par miracle « . Un mémoire de 1617 sur « les pauvres que l’on dit enfermez » mentionne une place parisienne » vulgairement appelée la cour des Miracles « , située derrière le couvent des Filles-Dieu » au bas du rempart d’entre les portes Sainct-Denis et Montmartre, où on les [les gueux] voyoit ordinairement le soir, tout l’esté, danser, jouer et rire, et se donner du bon temps : ceste place ainsi nommée à cause que lesdits gueux ne se trouvoient boiteux et ulcérez que hors icelle « . En réalité, une partie d’entre eux ne souffrait réellement d’aucun handicap.

Venus des campagnes pour chercher, en vain, du travail, ou miséreux des villes, les plus défavorisés grossissaient les rangs des cours des Miracles au XVIIe siècle, sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV. Les mendiants, les voleurs… vivaient entassés dans de petites maisons au milieu des déchets.

La plupart des grandes villes possédaient une cour des Miracles. Paris en comptait une douzaine, selon Henri Sauval, historien du XVIIe siècle de Paris.

La Grande cour des Miracles, fief d’Alby, entre la rue du Caire, Rue des Forges, impasse de la Corderie, rue Thévenot, rue de Damiette et la rue Réaumur, dans l’actuel 2e arrondissement, dont l’entrée était située rue Saint-Sauveur; elle se situait au nord des Halles.

La cour du Roi-François située au 328 rue Saint-Denis

La cour du Sainte-Catherine située au 313 rue Saint-Denis

La cour Gentien, rue des Coquilles

La cour de la Jussienne, 23 rue de la Jussienne

La cour Saint-Honoré entre les rues Saint-Honoré, Saint-Nicaise et de l’Échelle

la cour des miracles rue du Bac située 63, rue du Bac ;

La cour Brisset, rue de la Mortellerie entre les rues Pernelle et de Longpont ;

la cour des miracles rue de Reuilly située 81, Rue de Reuilly ;

la cour des miracles située 26, rue des Tournelles et 21, rue Jean-Beausire ;

Deux autres près de la porte Saint-Denis, sur une » butte aux gravois » ;

Dans le faubourg Saint-Marcel

Sur la butte Saint-Roch

La plus célèbre est la Grande cour des Miracles, à laquelle Victor Hugo fait allusion dans Notre-Dame de Paris. Prenant des libertés avec l’histoire afin de nourrir sa vision » romantico-médiévale « , l’écrivain situe la cour des Miracles au XVe siècle, à la fin du règne de Louis XI. Hugo a néanmoins puisé ses sources dans les descriptions d’Henri Sauval, elles-mêmes reprises en partie du Jargon ou Langage de l’Argot reformé, livret populaire facétieux écrit vers 1630 par Ollivier Chereau, de Tours. Les argotiers avaient également développé leur propre langage, ressemblant selon Sauval à celui des premiers merciers.

Selon les descriptions carnavalesques de cet auteur, les mendiants membres de l’Argot (corporation des gueux), qui étaient hiérarchisés et parfaitement organisés, avaient des lois, une langue. Ils allèrent jusqu’à élire un roi des argotiers. Celui-ci s’appelait » le grand Coësre » ou Maître de Hongrie, prince de l’argot. Ce chef de la Cour des Miracles est un personnage typique. Sur la tête il porte un bonnet orné d’emplâtres en forme de couronne faite le plus souvent avec des bouchons. Il est habillé d’une cape d’Arlequin attachée sous la gorge par une tête de « matraz » appelée « bouzon ». En guise de sceptre il tient à la main gauche un bâton de pommier et une rapière pend à son côté droit. Ses jambes en général découvertes, laissent voir des couleurs de pourriture car il est aussi le roi des faux mendiants. Il se promène dans une sorte de charrette tirée par deux gros chiens ou tient table ronde de » la genserie « , assis sur un tonneau. Sa barbe embroussaillée, sa trogne vermeille et ses guenilles multicolores lui donnent grand air, du moins ses acolytes le pensent. Dans les grandes occasions il plante sa bannière près de lui. C’est une fourche aux dents de laquelle pend une charogne. A une certaine époque il est assisté de ses deux fils, surnommés Roi de Thunes et Duc d’Egypte, de sa femme Bohème et de sa fille Miracle. Ce roi commandait à tous les mendiants de France. Il mourut sur la roue à Bordeaux. Les mendiants de chaque province obéissaient aux » cagous « , c’est- à-dire aux véritables lieutenants du grand Coësre ; c’étaient eux qui instruisaient les mendiants débutant dans le métier. Au-dessous de ceux-ci venaient, dans la hiérarchie, les » archisuppôts « , qui étaient les savants du royaume des mendiants. C’étaient pour la plupart d’anciens étudiants ; ils enseignaient l’argot aux mendiants nouveaux venus dans l’association et jouissaient du privilège de ne payer aucun impôt au grand Coësre. A l’origine, ils affirmaient avec impudence qu’ils étaient des lépreux maudits, relégués loin des villes.

Viennent ensuite des archi-suppôts, les moines défroqués, les « escholiers » perdus, les « mercandiers » qui se font passer pour de faux marchands ruinés par les guerres, par le feu, ou par d’autres accidents; ils allaient d’ordinaire par deux et les « riffodés » (ou riffaudés) pour les fausses victimes du feu du ciel (mendiants qui, avec leurs femmes et leurs enfants, imploraient la charité publique en se prétendant victimes d’un incendie).

.

Il y a aussi les « convertis » qui attirent les aumônes en se disant d’anciens protestants touchés par la grâce et les « coquillards » qui se mettent des coquilles sous les vêtements. De cette façon ils font croire qu’ils viennent d’un lointain pèlerinage. Le Grand Coësre règne enfin sur la foule des « francs mitous », faux malades simulant des crises d’épilepsie. Nous trouvons parmi eux les « malingreux », faux malades dont les jambes sont passées à l’éclaire et au sang de bœuf pour faire croire à de fausses plaies. Certains ont de fausses difformités (bossus, culs de jatte, unijambistes, manchots, boiteux, éclopés). On trouve aussi les « piètres », faux estropiés. Ils invoquent les saints guérisseurs comme St-Fiacre qui guérit les hémorroïdes ou St-Clair les maladies des yeux… Ils sont suivis des « hubains ou hubins » qui montrent des certificats attestant qu’ils ont été mordus par un chien enragé. Ils crient très fort que St-Hubert les a guéris. Les « sabouleux » simulent le haut mal, ils enseignent d’ailleurs à la Cour des Miracles l’art d’écumer, comme un épileptique, en mâchant un morceau de savon. Les « callots « se disent guéris de la teigne parce qu’ils ont fait le pèlerinage de Sainte-Reine. Il y a encore les « hydropiques » qui se gonflent ou dégonflent à volonté, les « courtaux de Coutanches » qui sont d’habiles pickpockets, mendiants qui n’avaient le droit de mendier que pendant l’hiver. S’y trouvent aussi les « mions », enfants volés dressés à la mendicité et les « orphelins », jeunes garçons presque nus, chargés de paraître gelés et trembler de froid, même en été. Les « drilles » et « narquois » forment une catégorie à part; soldats déserteurs ou faux soldats, ils portent des bandages pour faire croire à leurs blessures ou mutilations reçues au service du roi, en général ils ont un genou ou un bras emmailloté. Résident aussi les souteneurs appelés « marfaux » ou « marjauds » et les prostituées. Les « capons » chargés de mendier dans les cabarets et dans les lieux publics et de rassemblement, ils poussaient les passants au jeu auprès de quelques camarades à qui ils servaient de compères. Les » millards » : voleurs à la tire de provisions qui étaient les pourvoyeurs de la société.

En 1630, sous Louis XIII, lorsqu’on voulut y percer une rue qui traverserait la grande cour des Miracles de part en part, les maçons furent assassinés avant d’avoir pu faire aboutir le projet.

Selon Paul Bru dans l’Histoire de Bicêtre:

» Depuis plusieurs siècles, Paris et ses environs étaient infestés d’une foule de vagabonds et de pauvres. La plupart, gens sans aveu, mendiants de profession, tenaient leurs quartiers généraux dans les cours des Miracles. On nommait ainsi leurs repaires parce qu’en y entrant ils déposaient le costume de leur rôle. Les aveugles voyaient clair, les paralytiques recouvraient l’usage de leurs membres, les boiteux étaient redressés. Tous les moyens leur semblaient bons pour exciter la compassion des passants. «

Victor Hugo en dit :

« Immense vestiaire, en un mot, où s’habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le vol, la prostitution et le meurtre jouent sur le pavé de Paris… »

La grande cour des miracles était un grand quartier de petites rues, prises à proximité du mur d’enceinte de Charles V , une vaste zone de pauvreté de truands compris entre les rues Montorgueil et Saint Sauveur au sud et les remparts au nord. Ainsi, elle était placée entre les portes Saint Denis et Montmartre. C’était un grand cul de sac situé près de la rue Neuve Sauveur où l’on accédait par une longue pente tortueuse et raboteuse. Elle occupait l’espace délimité par les actuelles rues de Damiette et des Forges et jouxte les Halles en Champeaux et le Cimetière des Innocents. D’après Henri Sauval, on accédait dans cet espace par des rues sales et des allées en terre. Des passages boueux encombrés de détritus, entre des cabanons de guingois d’où sortent cris avinés et jurons. De très nombreuses familles s’y entassent dans des conditions d’hygiène à faire frémir. Parfois plusieurs centaines. Sa population est difficile à évaluer car elle est fluctuante, faite de mendiants professionnels et de vagabonds le jour qui, nous l’avons vu, deviennent la nuit des bandits redoutables. Au XVIIe siècle il y avait sans doute un millier de familles installées sur place, plusieurs milliers de voleurs et criminels définis comme tels et 30 000 faux mendiants. C’est énorme pour Paris qui compte à peine 500 000 habitants.

Dans son ouvrage Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Henri Sauval décrit cette cour des Miracles : » Pour y entrer, il faut descendre une assez longue pente de terre, difforme, raboteuse, inégale. J’y ai vu une maison de boue à demi enterrée, toute chancelante de vieillesse et de pourriture, qui n’a pas quatre toise carré (60 mètres carrés) et ou logent néanmoins plus de cinquante ménages chargés d’une infinité de petits enfants légitimes, naturels et dérobés « .

La grande cour des miracles était un espace de non droit, dans lequel les habitants ne s’acquittaient d’aucune taxe où nombre de personnes officielles ne venaient jamais. Lieu de non droit, par contre, tous les habitants de la Cour paient leur redevance au Grand Coësre encore appelé l’ Argotier. trésorier qui ne fait pas de cadeau. L’Argotier, chef incontesté des pauvres hères, les argots, veille à l’organisation de ses escouades : narquois, sabouleux, malingreux, estropiés ou orphelins … qui toutes participent aux Etats Généraux de la Cour et respectent ses règles incontournables. Son langage n’est compréhensible que de ses ouailles corvéables à merci et qui rapportent quotidiennement la manne qui l’enrichit sans vergogne !

Selon Henri Sauval, ce quartier était habité par deux grands types de truands : les coupeurs de bourse, spécialisés dans le vol à la tire et les argotiers, simulant des blessures et demandant des aumônes.

Véritable traquenard, les sergents de la prévôté de Paris, les policiers du Moyen Age, ne s’y aventuraient guère. Composée de trois places successives communiquant par des boyaux, l’endroit était si dangereux que les » lapins-ferrés » (les soldats du guet) n’osaient pas y entrer. La religion y avait également une place partielle. En effet, les prêtres et autres membres du clergé ne s’y rendaient jamais. En revanche, les habitants y avaient installés des images pieuses dans un cour. Là, ils venaient nombreux pour prier.

La Cour des Miracles fait concurrence à la prostitution de la rue du Cygne ou de la rue Brise-Miche, à la rapine de la rue de la Grande Truanderie, au racolage du Cimetière des Innocents. Vaste zone de prostitution, où seuls les malades y restaient le jour. Les autres partaient à l’assaut de la ville pour mendier, voler…En effet, tous les valides la quittaient le jour pour vaguer en ville à leurs » occupations « .

Une fois bien « préparés », tous ceux qui seront les miraculés du soir, clopinent dans le quartier dès l’aube. Les Halles en Champeaux sont leur lieu de prédilection pour trousser la bourse d’une ménagère inattentive. A chacun sa spécialité. Etre plus ou moins bien mis évite la méfiance et facilite la tâche.

Au Cimetière des Innocents, le sabouleux se remplit la bouche de savon dont la mousse simule la salive et fait fondre de compassion les braves mères de famille qui surveillent les enfants jouant aux quilles. Le cul-de-jatte, jambes repliées dans son grand froc, apitoie et récolte lui aussi quelques sous tandis que l’unijambiste défiguré et scrofuleux, le bras tendu sur sa béquille, pleure en réclamant l’aumône. Mendiants et larrons de toutes sortes pullulent dans le quartier … sauf aux alentours du Grand Châtelet qui abritait le siège de la police, des cachots et la première morgue de la capitale. Tandis que les jongleurs narquois occupent les badauds, les polissons malins chapardent à tout va – habiles coupeurs de bourses, précurseurs des pickpockets.

Quand la journée s’achève, chacun s’en retourne à la Cour. Remet son pécule à l’entrée. L’Argotier a l’œil et compte. Non seulement l’argent mais le nombre d’entrants qui n’ont qu’une hâte, retrouver l’usage de leurs membres ankylosés et nettoyer tant bien que mal leurs fausses blessures ou abcès purulents. Le miracle s’opère. Et quand tombe enfin la nuit, la Cour des Miracles et les rues alentour s’endorment : rues des Jeûneurs, Neuve-Saint-Sauveur, Montorgueil …

L’Argotier-trésorier compte la recette de la journée qu’il placera demain chez les banquiers du Temple, à moins que ce ne soit chez les Lombards – qui remplacent les banquiers templiers après le chute de l’Ordre du Temple – afin de la faire fructifier. Il n’y a pas de petit profit.

Jacques Callot : Les Gueux – Le Mendiant à la jambe de bois (1622).

Tout le monde ne pouvait être coupeur de bourse : pour être admis dans cette profession, il fallait faire deux chefs-d’œuvre en présence des » maîtres « . Sauval raconte dans » La cour des Miracles p. 513’, en quoi consistaient ces deux chefs-d’œuvre :

« Le jour pris pour le premier on attache au plancher et aux solives d’une chambre une corde bien bandée où il y a des grelots avec une bourse, et il faut que celui qui veut passer maître, ayant le pied droit sur une assiette posée en bas de la corde, et tournant à l’entour le pied gauche, et le corps en l’air, coupe la bourse sans balancer le corps et sans faire sonner les grelots ; s’il y manque en la moindre chose, on le roue de coups ; s’il n’y manque pas, on le reçoit maître. Les jours suivants on le bat, autant que s’il y avoit manqué afin de l’endurcir aux coups et on continue de le battre jusqu’à ce qu’il soit devenu insensible. Alors, pour faire un second chef-d’œuvre, ses compagnons le conduisent à quelque lieu grand et public, comme le cimetière Saint-Innocent. S’ils y voient une femme à genoux aux pieds de la Vierge ayant sa bourse pendue au côté, ou une autre personne avec une bourse aisée à couper, ou quelque chose semblable facile à dérober, ils lui commandent de faire ce vol en leur présence et à la vue de tout le monde. À peine est-il parti, qu’ils disent aux passants en le montrant au doigt : » Voilà un coupeur de bourses qui va voler cette personne « . » À cet avis, chacun s’arrête et le regarde sans faire démonstration de rien. À peine a-t-il fait le vol, que les passants et les délateurs le prennent, l’injurient, le battent, l’assomment sans qu’il ose déclarer ses compagnons ni même faire semblant de les connaître. Cependant, force gens s’assemblent et s’avancent pour voir ou pour apprendre ce qui se passe. Ce malheureux et ses camarades les pressent, les fouillent, coupent leurs bourses, sondent leurs poches et faisant plus de bruit que tous les passants ensemble, tirent subtilement de leurs mains leur nouveau maître et se sauvent avec lui et avec leurs vols. »

Cette cour des miracles détruite en 1667 sur ordre du lieutenant de police Nicolas de la Reynie se reconstitua car elle figure sur les plans du premier tiers du XVIIIe siècle.

Le 15 mars 1667, par l’édit de Saint-Germain-en-Laye, Louis XIV a créé la charge de lieutenant général de police de Paris et l’a confié à Gabriel Nicolas de La Reynie.

D’après le littérateur et journaliste Horace Raisson (1798-1854), La Reynie se serait rendu personnellement dans le Fief d’Albye, faisant ouvrir six brèches dans l’enceinte de Charles V et y disposant ses maigres forces de façon à faire croire qu’elles étaient les premiers rangs de troupes plus nombreuses. Le lieutenant de police se serait ensuite avancé seul sur la place en annonçant avec un porte-voix que le Roi ordonnait l’évacuation du lieu et que » les douze derniers seraient pendus ou envoyés aux galères « , ce qui provoqua la fuite générale des truands.

Bien que fréquemment cité, cet épisode n’est mentionné nulle part avant la parution en 1844 de l’ouvrage d’Horace Raisson, la Police de Paris 1667-1844. L’historien Roger Chartier conteste l’authenticité de la dispersion de la cour des Miracles par La Reynie, soulignant qu’aucune source ne l’atteste. Il s’agit probablement d’une invention littéraire de Raisson.

La Reynie s’emploie ensuite à réduire les autres centres de délinquance : maisons rasées et envoi aux galères de 60 000 truands marqués au fer rouge (nota : ce chiffre se rapporte aux 30 années de fonction de La Reynie et est probablement exagéré). Parallèlement, une politique d’enfermement systématique dans les établissements de l’Hôpital général fut menée. Toutefois, petit à petit, voleurs et mendiants reprirent possession des lieux.

À partir de 1750, le système répressif perdit du terrain au profit d’une démarche des hygiénistes et des médecins.

Le 21 août 1784, un édit royal ordonna la destruction totale de toutes les masures du Fief d’Alby pour y établir un marché des marées. Mais le lieu avait si mauvaise réputation que les mareyeurs refusèrent de s’y installer. Le lieu fut investi par les forgerons (d’où le nom de » rue de la Forge « ). On lit parfois que le nom du boulevard et du Quartier de Bonne-Nouvelle viennent de ce que les Parisiens se réjouirent de cette » bonne nouvelle », mais en réalité il vient de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, dont la première version fut consacrée en 1551 sous ce nom (qui se réfère à l’Annonciation).

Actuellement, les rues « de la Grande-Truanderie » et « de la Petite-Truanderie » (entre le boulevard de Sébastopol et le Forum des Halles) perpétuent le souvenir des cours des Miracles.

Sources :

https://www.histoires-de-paris.fr/grande-cour-miracles/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_Miracles

https://blogmfa.fr/fr/content/la-cour-des-miracles-à-paris

http://www.histoire-en-questions.fr/ancienregime/cour-des-miracles-mendiants.html