Sommaire

ToggleLa transhumance

La transhumance, pratique pastorale étroitement liée à la géographie et au climat méditerranéen, est le déplacement saisonnier d’un troupeau en vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir.

Petits parcours quotidiens et grandes transhumances

Quand on cherche à connaître les métiers du bétail, on constate assez rapidement que les hommes et les femmes ont été confrontés à deux types de mouvement : soit les déplacements limités, de façon coutumière, sur le territoire d’une seule communauté rurale, soit des déplacements saisonniers assez lointains, correspondant au phénomène de la « transhumance ».

Elle s’adressait d’abord aux bêtes à laine, mais aussi aux bovins et même aux porcins.

La transhumance, soulignait l’historien Fernand Braudel, est « l’un des traits forts de l’univers méditerranéen ». Une pratique ancestrale qui a façonné les paysages et les hommes. Ici, ça se dit l’ »estive », et il y a tout un vocabulaire qui va avec.

Au mois de juin, les bergers rassemblent leurs troupeaux pour prendre la route de la montagne. On « emmontagne ». Le voyage variait de quinze jours à trois semaines.

Les nuées de poussière qui s’élèvent de la « montade » ont fait donner aux droits de péage le nom pittoresque de « pulvérage ».Dès les premières neiges, on « démontagne » à la mi-octobre, les bergers regroupent les bêtes pour descendre et passer l’hiver dans les chaumes.

La « draille » est un chemin borné de murets qui conduit par les crêtes jusqu’aux sommets. La « fumade » désigne l’endroit où le troupeau passe la nuit et où ses déjections serviront à faire du fumier, la « sonnaille », la cloche autour du cou, le « flocat », un bélier castré auquel on laisse quelques touffes de laine sur le dos. Dans ce nomadisme ordonné se succèdent, derrière les chefs de troupeaux, femelles et mâles castrés par centaines, accompagnés des chiens de garde, des mulets de bât et des maîtres, ces « bayles » mandatés par les propriétaires du bas pays pour acheminer sans encombre le bétail vers les hauts pâturages loués aux bergers. Quant au propriétaire d’un cheptel, Braudel rapporte qu’au XVIe siècle on l’appelait un « capitaliste ».

On distingue trois grands types de transhumances historiques :

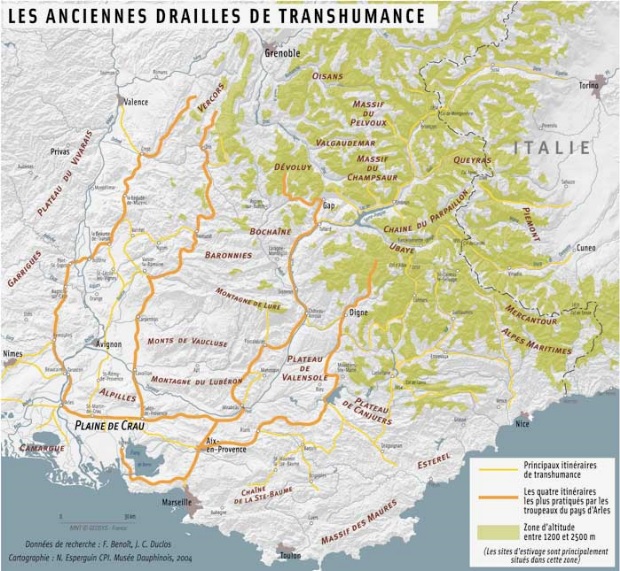

La grande transhumance. Les troupeaux sont déplacés à l’extérieur des limites du département de l’éleveur. Cette forme de transhumance apparaît au Moyen-Âge. Par exemple pour la Provence, les grands axes sont de la Crau au Vercors, de l’Argens à l’Ubaye…

La transhumance interne. Elle concerne les déplacements de troupeaux à l’intérieur du même département.

La transhumance locale ou petite transhumance. Cette pratique qui est la plus ancienne consiste à faire monter les bêtes en estive comme dans le Queyras ou l’Ubaye.

Dans l’immense majorité des provinces françaises, les déplacements du bétail étaient plutôt limités. En règle générale, les bêtes restaient à l’étable en hiver (ou à la bergerie, à l’écurie, à la porcherie…)et étaient mises en pâture à la belle saison. Les déplacements étaient donc bornés entre les édifices de l’exploitation agricole et les zones de pâturage, souvent assez proches, sur le finage de la communauté rurale, sinon sur le territoire des communautés voisines. On allait donc assez rarement au delà de quelques kilomètres, souvent même beaucoup moins. Selon les conditions locales, les bêtes rentraient à la ferme tous les soirs, sinon seulement pour la durée de l’hiver, qui pouvait durer six mois.

Lors de ses voyages en France, en 1787-1789, Arthur Young a décrit des pratiques paysannes qui témoignent d’un point de vue très particulier. Certains paysans ne voient pas l’intérêt du pâturage à l’air libre et préfèrent laisser les bêtes à l’étable même à la belle saison. C’est la cas par exemple en Flandre, près de Lille, du coté de Pont-à-Marcq et Cysoing : « Tout le bétail, m’a-t-on assuré, est gardé à la ferme toute l’année, j’en ai demandé les raisons ; on m’a affirmé qu’à l’avis de cultivateurs, il n’est pas de pratique plus ruineuse que de laisser le bétail pâturer au dehors , car beaucoup de nourriture, ou peut-être la plus grande partie, est gâchée, plutôt que mangée ; la production du fumier entre aussi fort en ligne de compte ; quand le bétail est dehors, ce fumier reste inemployé, ce qui est une grande perte. » L’explication fournie par les paysans, du moins dans cette version d’Arthur Young, n’est pas très convaincante…

Savoir-faire ancestral, la transhumance se perpétue de génération en génération, et c’est ainsi qu’aux premières chaleurs estivales, le berger emmène ses brebis à la quête de l’herbe verte et si abondante de nos alpages.

Transhumance au Mont Aigoual

Dans quelques provinces méridionales et de montagne le plus fréquemment, on pratiquait la transhumance, les « remues », les estives . La Corse, les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées ont été les principaux points de départ ou d’arrivée des voyages de bestiaux. C’est ainsi que les moutons élevés dans les environs du Puy-en-Velay allaient passer l’hiver en Provence. Cet estivage concernait parfois aussi les bovins et les chevaux.

Les noms de lieux de nos villages gardent le souvenir de ces déplacements massifs de troupeaux. Les chemins empruntés portaient des noms significatifs : « drailles » ou ‘drayes » en Languedoc, « carraires » ou « carreires » en Provence, « camis ramaders » dans les Pyrénées orientales…On connaît ainsi la draille du Causse Noir ou celle de la Margeride, la draille du Rouergue vers l’Aubrac, et tant d’autres qui rappellent les grandes « remues » d’animaux, durant des siècles et des siècles.

Les drailles

Draille constituée de montjoies sur le mont Lozère

Les drailles (terme propre aux dialectes méridionaux) ou carraires (terme spécifique aux voies de Provence et des Alpes) empruntées par les troupeaux transhumants étaient des chemins pierreux qui leur étaient entièrement réservés, qui allaient pour certains d’Arles jusqu’en Italie

La draille, carraire ou autres termes francisés issus des différents dialectes occitans sont des mots employés par les éleveurs de bétail des montagnes du midi de la France pour désigner le chemin de transhumance. Le mot occitan dralha « piste », et peut se retrouver sous des graphies diverses draio, draye, ou tralha au XIVe siècle, et vient d’un mot bas-latin tragula (de trahere « tirer ») utilisé pour signaler en montagne la trace la plus directe, par exemple pour la descente des bois coupés. Correspondant souvent au chemin le plus naturel pour que les troupeaux rejoignent l’estive.

Drailles et carraires furent les premières voies de communication entre les plaines de basse Provence et les montagnes alpines. Certaines d’entre elles utilisent le tracé d’anciennes voies romaines. Afin de faciliter la progression du cheptel, ces chemins de transhumance atteignaient jusqu’à cent mètres de largeur et, ne tenant guère compte des dénivelés, étaient autant que possible tracés en ligne droite.

Les itinéraires prenaient de préférence la ligne des crêtes des régions de coteaux et de moyenne montagne, afin d’éviter les vallées et plaines cultivées, les agglomérations où les querelles avec les habitants étaient fréquentes.

Les drailles étaient bornées de pierres plantées par couples, de part et d’autre, tous les quatre ou cinq cent mètres, des tas de pierres délimitant le tracé afin que les troupeaux puissent également les emprunter de nuit.

Ces routes étaient des voies publiques donc inaliénables. Elles étaient entretenues à l’aide des redevances versées aux communes par les capitalistes, les propriétaires des troupeaux arlésiens.

Au fil des siècles, ces routes pastorales furent difficiles à maintenir contre les empiétements de plus en plus grands des riverains, qui en contestaient notamment la largeur, et l’envie croissante des communes de les récupérer.

Les chemins n’étaient en effet utilisés que deux mois par an, un mois à l’automne et un mois au printemps. Les riverains n’hésitaient pas, entre temps, à les empiéter. Cela donna lieu à de multiples affrontements, que des réglementations ponctuelles ne parvenaient pas à éviter. Les transhumants, lassés d’une lutte sans fin et sans résultat, abandonnèrent dans le courant du XIXe siècle ces routes traditionnelles pour emprunter celles de la vallée.

Une draille

Ces transhumances de bêtes étaient aussi des transhumances d’hommes à travers le pays, sources de découvertes et d’échanges. C’est ainsi qu’un berger de Haute Loire conduisit ses troupeaux de moutons chez les bouchers de Lyon, pendant trente ans, de 1736 à 1766, et fit la navette entre le Velay et le Lyonnais.

La transhumance qui se faisait entre la Provence et les Alpes est la plus connue. En 1787-1789, Arthur Young racontait : « Il y a en Provence une transhumance de moutons aussi régulière qu’en Espagne ; ils traversent la province, de la Crau aux montagnes de Gap et de Barcelonnette ; cette transhumance n’est réglementée par aucune loi écrite autre que les arrêts du parlement, qui limitent la largeur de leur passage à cinq toises, si, au delà de cette limite, ils causent quelques dommages, on doit donner une indemnité. Les montagnes de Barcelonnette sont les meilleures ; elles sont couvertes d’un beau gazon, gazonnées superbement ; les moutons appartiennent à des personnes des environs de la Crau, qui habitent Arles, Salon…Le président de la Tour d’Aigues les évaluent à un million. Les moutons, en automne reviennent des montagnes, engraissés. Les bergers de la Crau louent le droit de pâture dans les montagnes pour six mois, au taux de vingt sous par mouton, et le prix est le même dans la Crau, pour l’hiver. »

Cela dit, la France n’a jamais connu, en matière de transhumance, un système aussi puissant et singulier qu’en Espagne où la « Mesta », association des gros éleveurs, a joué un rôle considérable jusqu’au début du 19° siècle , en contrôlant très étroitement tous les mouvements de transhumance à travers la péninsule ibérique.

Les grands courants de transhumance à pied empruntaient deux faisceaux principaux pour relier les plaines provençales aux Alpes, l’un préalpin et l’autre alpin.

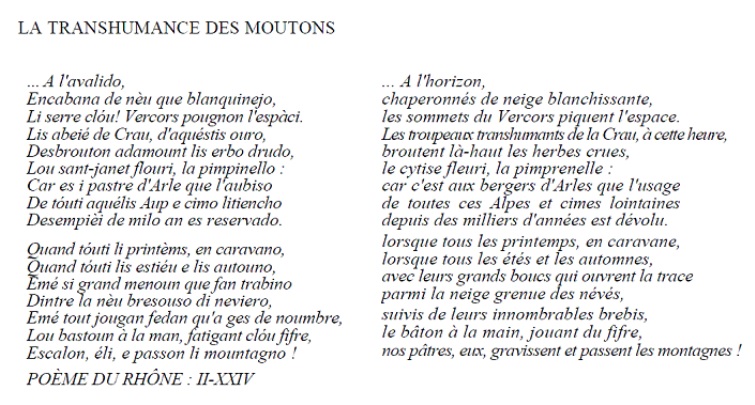

Le premier partait de la Crau occidentale (Fontvieille). Les troupeaux franchissaient le Rhône à Tarascon, puis en remontaient la vallée. Ils suivaient l’ancienne route romaine sur la rive droite jusqu’à Pont-Saint-Esprit, pour éviter la fiscalité pontificale du Comtat-Venaissin, puis passaient sur la rive gauche pour gagner le Vercors.

Les principales voies alpines étaient au nombre de trois. La première gagnait Sisteron par l’ouest de la Durance, dont la traversée s’effectuait par bac, à Cadenet, ou au “pertuis” de Mirabeau, qui était un des ponts de liaison les plus anciens entre la basse Provence et les Alpes. Elle se dirigeait ensuite vers la région de Serres, en suivant le Buech, et poussait droit vers le Dévoluy (Hautes-Alpes).

Les deux autres voies passaient par l’est de la Durance pour conduire vers l’Embrunais et l’Ubaye. Elles traversaient parallèlement les chaînons de basse Provence, le plateau de Valensole, la partie méridionale des Préalpes de Digne, pour venir se rejoindre dans cette ville. Une carraire unique amenait alors jusqu’à Seyne.

Les troupeaux en partance de la Crau suivaient l’ancienne voie Aurélienne jusqu’à Eguilles. Une draille contournait Aix-en-Provence par le nord puis passait à travers bois, sur les flancs du Grand Sambuc, au nord de Saint-Marc et de Vauvenargues. Les troupeaux gagnaient ensuite Rians, Quinson, Riez, Puimoisson, Mezel, Digne, La Javie et Seyne.

Une bifurcation permettait alors à une des branches d’atteindre Savines dans l’Embrunais et remontait ensuite la Durance. L’autre voie franchissait la crête entre la Blanche de Seyne et l’Ubaye, puis, remontant la vallée à partir de Méolans, conduisait à la Haute Ubaye, ainsi qu’au Piémont par le col de Larche.

L’origine antique de la Transhumance en Provence semble parfaitement établie :

Les découvertes faites dans la Plaine de la Crau (13) dans les années 1990 font apparaître l’existence de bergeries remontant à l’époque romaine et, probablement, à l’Age du Fer.

Le savant romain Pline l’Ancien rapporte que dans les « Plaines de pierre » de la province Narbonnaise les moutons « par milliers convergent depuis des régions lointaines pour brouter ».

Au premier plan, bergerie romaine du Petit Abondoux dans la Crau

La transhumance semble avoir disparu de Provence pendant le Haut Moyen-Âge. Les conditions politiques ne le permettent pas : insécurité, organisation territoriale insuffisamment rigoureuse et conditions économiques sont défavorables : marchés pour l’écoulement des produits, situation monétaire…

Avant le 12e s. la transhumance se remet en place

Pendant l’hiver, les communautés montagnardes sont obligées de descendre chercher l’herbe dans les plaines afin de nourrir les troupeaux dans des bergeries. Le coût devient trop élevé lorsque la taille des troupeaux augmente. Les grands monastères des montagnes (Boscodon…) et de la plaine (Saint-Victor, Montmajour)… développent la pratique de la transhumance. Dès le 14e s. les grandes familles nobles les imitent. En 1325. Dans le Comté de Nice, la pratique est attestée. Après 1380., dans toute la Provence, de multiples actes notariaux confirment l’étendue du phénomène. En 1450, on estime entre 40.000 et 50.000 le nombre de moutons quittant uniquement Aix-en-Provence pour les alpages. A la fin du 18e s. La race Mérinos d’Arles (croisement du Mérinos espagnol et de la race Cravenne) fait son apparition. En 1850, l’élevage de mouton est à son maximum en France notamment sous l’effet d’une poussée démographique (après les saignées napoléoniennes et avant 1870). La suppression des droits de douane en 1860 entraîne la chute du cours de la laine tandis que l’urbanisation accrue réclame davantage de viande. Il en résulte un fort recul de la production ovine au profit de la production bovine. La vigne offre de nouveaux revenus aux propriétaires terriens.

En quelques années, le cheptel de brebis tombe de plus de 33 millions de bêtes à 8 millions. En 1954. 350.000 moutons estivent dans les Alpes, 60% sont issus de la Crau et de la Camargue. Le transport par bétaillère devient majoritaire.

Entre 1950 et 1980. L’élevage des ovins et la transhumance connaissent une embellie en Provence ce qui n’est ni le cas dans le Massif Central, ni dans les Pyrénées. Ce renouveau s’explique notamment par le recul des terres agricoles (au profit de stations de ski, lotissements, camps militaires…) ce qui libère à la marge des espaces de parcours pour les ovins.

Depuis 1982. Le recul de l’élevage ovin est de nouveau sensible. Les importations (Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande…) en sont largement la cause.

En 1997, on estimait à 500.000 le nombre d’animaux concernés.

L’élevage ovin français reste toutefois assez concentré en Provence (12% du total national).

Le transport massif par camion voit la transhumance s’éteindre : les drailles et anciennes routes de transhumance se ferment avec de nombreuses conséquences telles que biologiques et écologiques. Les chemins de la transhumance ne jouent plus leur rôle de « couloir biologique ».

Beaucoup de paysans et de bergers font transhumer leurs troupeaux par camions en raison de routes de plus en plus empruntées par des véhicules motorisés conduits par des personnes ignorant les usages, coutumes et nécessités liées à ces déplacements de troupeaux. Certains riverains de ces chemins, de ces routes, et les nouveaux propriétaires de pâtures inutilisées, ne laissent pas volontiers (ou moyennant une rétribution disproportionnée) les bêtes faire étape sur les prés. Certaines communes et particuliers ne se donnent pas la peine de protéger leurs décorations florales, leur jardins qui finissent évidemment sous la dent du bétail. Beaucoup de drailles se retrouvent donc inutilisées car une transhumance emprunte les routes avant de les rejoindre.

La carte de la transhumance estivale de la Provence vers les Alpes. (Maison de la transhumance)

Il y a ainsi des transhumances hivernales conduisant par exemple des troupeaux ovins ou bovins montagnards dans les massifs forestiers du littoral, le plus souvent avec des engagements d’entretien pour la prévention des risques d’incendie. Il y aussi des transhumances de printemps ou d’automne, quand, entre zone littorale et alpage, les troupeaux utilisent durant quelques semaines des sites de pâturage en secteurs intermédiaires de collines et plateaux.

La transhumance garantit des productions (viande, laine) de grande qualité, rythmée par les cycles naturels de l’herbe et de l’animal. Les troupeaux sont composés de races dites « rustiques »: mérinos d’Arles, préalpes du sud, mourérous, issues de longues et patientes sélections, adaptées désormais aux longs déplacements et à des conditions de climat et d’alimentation difficiles.

Tout en s’adaptant aux évolutions de la société, les éleveurs ovins ont su conserver le caractère naturel et authentique de l’élevage de Provence, dont la clé de voûte reste la transhumance. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, celle-ci demeure un phénomène économique et social considérable

De nos jours, la plupart des cheptels sont en effet transportés dans des bétaillères pouvant contenir, sur trois ou quatre étages, près de 400 têtes. Seuls certains troupeaux, représentant environ 75 000 têtes, qui hivernent dans le Var, les Alpes-Maritimes ou les Alpes-de-Haute-Provence, continuent de cheminer à pied vers les alpages les plus proche.

La viande issue d’ovins transhumants est de très bonne texture.

Les agneaux reçoivent une alimentation naturelle et équilibrée, basée essentiellement sur l’apport du lait maternel. Du fait, aussi, d’un excellent équilibre muscle/gras, son arôme et sa saveur sont exquis. Pour répondre à la demande accrue des consommateurs en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité, de garantie d’origine et de mode d’élevage, les éleveurs ont fait le choix d’une production sous signes officiels de qualité

Les gens pensent que le métier a disparu. C’est une erreur : la seule région Paca compte un millier de bergers, et les salaires sont corrects. Un maître-berger gagne en 2014 1.800 euros par mois l’été, 1.400 l’hiver, en Camargue, où il peut rentrer chez lui tous les soirs.

En France et notamment en Provence, des fêtes de la transhumance se multiplient ou se développent et font revivre les métiers du pastoralisme.

Coût schématique par brebis d’une saison d’estive dans les Alpes du Sud

(grande transhumance : unité pastorale de 1 300 têtes en 2013)

| Transport (camion) | 3 € |

| Location de l’alpage | 3 € |

| Emploi du berger salarié | 5,5 € |

| Autres frais (sel, produits vétérinaires, aliments chiens, héliportage) | 1 € |

| |

TOTAL | 12,5 € par brebis |

La transhumance en Drôme et Vercors

A l’arrivée de l’été, autour du 20 juin, vous avez encore quelques vingt-cinq mille bêtes qui montent sur les hauts plateaux du Vercors. Les anciens se souviennent d’avoir vu les bêtes passer dans les rues des villages. Même si à l’époque il n’y avait pas vraiment de fête, les vieux invitaient les gamins à sortir sur le pas de la porte pour vivre cet événement. C’était l’annonce de l’été. Le troupeau redescendait à la fin de la belle saison et annonçait le retour des mauvais jours.

Pourquoi transhumer, pourquoi monter ses bêtes sur les Hauts Plateaux où elles passeront tout leur été libres de paître où bon leur semble sans clôtures ni limites ? Tous les éleveurs vous le diront : pour le bien des brebis … et la qualité de la viande ! S’ajoute à cela le fait que l’estive contribue à la protection et à l’amélioration de l’environnement. Elle joue un rôle économique important. S’il n’y avait plus de pâture, les broussailles et la forêt envahiraient ce vaste plateau.

Depuis toujours la Drôme et le Vercors ont connu le pastoralisme ; que ce soit de façon permanente ou transhumante. En effet des traces attestant d’une présence pastorale dans les pâturages d’altitude depuis l’antiquité et même la préhistoire ont été mises en évidence en divers endroits de la région

Le Diois est donc depuis un grand nombre d’années une région de transhumance. Certains disent même que depuis près de trois mille ans la transhumance se pratique entre le Diois et d’autres régions plus méridionale ! Ce qui est toutefois certain, c’est que Die, terre d’éleveurs et de bergers, a toujours été un carrefour de transhumants qui y faisaient étape, jusqu’à très récemment. Quand il s’agissait de déplacements à pied, bien des chemins de transhumance en direction du Vercors passaient par Die. Le transport en train a confirmé ce rôle de la capitale dioise. C’est l’usage des camions qui a fait récemment disparaître cette étape.

Le Royans (à Ambel, à Font d’Urle, à Lente) et le Vercors (Vassieux, Beure, Gresse, Hauts-Plateaux) offrent plus de cent kilomètres carrés d’herbage, dans des pelouses essartées ou situées au-dessus de la limite des forêts.

« De la première feuille à la première neige », c’est le territoire des moutons, des chèvres, des bovins, des chevaux venus d’ailleurs, de leur territoire d’hiver… Des milliers de têtes….

Un des plus anciens texte connus, citant Arles, est un acte de 1300 autorisant les gens d’Arles à conduire leurs troupeaux à Ambel sur les terres indivises de l’abbé de Léoncel et du comte de Poitiers et de Valentinois (famille à laquelle Flotte de Royans avait apporté le Royans en dot).

La présence d’Arles est certainement antérieur. Une vieille légende dit que ce sont les provençaux qui ont fondé Vassieux. Le village s’appelait « Vaciu » au XI° siècle. Le vaciu , dit le « Trésor du Félibrige » est « la partie du troupeau de moutons qui ne produit ni laine, ni agneau »

On a vu que le grand atelier de silex de Vassieux date de 5000 ans. Y avait-t-il alors, au delà du commerce du silex, déjà, des relations pastorales avec la Provence ?

Pline et Camille Jullian écrivent à propos de cette transhumance « qu’une entente avait su s’établir entre les éleveurs de la Gaule et différentes tribus. »

Revenons au XV° siècle, l’unité imposable pour les troupeaux est la « mathée » ou « beilie » avec son » bayle-pastre » : cent trentains soit 3000 têtes.

Après l’orage ,le passage du loup ou de l’ours, ou à l’entrée d’un lieu à péage on comptait les moutons : on faisait « un taio » (encoche ) pour chaque trentaine sur le « bastoun crase » (le bâton de berger).

Lente pouvait accueillir une mathée, Ambel ou Font d’Urle deux, les Hauts-Plateaux beaucoup plus. L’auteur Jean Blache cite un troupeau de 13000 bêtes portant toutes la même marque.

La grande affaire annuelle était la double migration. Plus de 300 kilomètres chaque fois. On partait le 1° juin pour treize, quatorze voire quinze jours de marche et on rentrait fin octobre.

On suivait des chemins millénaires , de villages en hameaux, en acquittant des droits très lourds. Le géographe Joseph Founier en 1900 a publié des carnets de route de bayles-pastres . L’un deux, en 1753, avait dépensé 3753 livres : 845 pour les péages, 522 pour les « administrations », 104 pour des étrennes ou des pots de vin, 1361 pour réparer des dommages, évalués par des « experts » qui n’oubliaient pas leurs honoraires (213 livres !). La traversée de certaines communes coûtait plus de 200 livres.

Il y avait plusieurs chemins bien tracés au long desquels les troupeaux pouvaient se nourrir, passer la nuit……La carte ci-dessous donne le tracé d’un parcours d’Arles à Gresse-en-Vercors par Aouste, mais un autre parcours existait par le Ventoux, Die, le Pas de Chabrinel.

Un jour, le train d’Arles jusqu’à Crest ou jusqu’à Die, a remplacé le longue marche. Puis les camions qui vont maintenant jusqu’aux alpages, amènent aussi chevaux et bovins .

Certes aujourd’hui ils ont remplacé les ânes par des hélicoptères qui apportent le ravitaillement mais chaque été les sonnailles continuent de résonner sur les alpages du Vercors.

Le chemin de transhumance du Col du Rousset taillé dans la falaise, connu aussi pour avoir été une « voie romaine ».

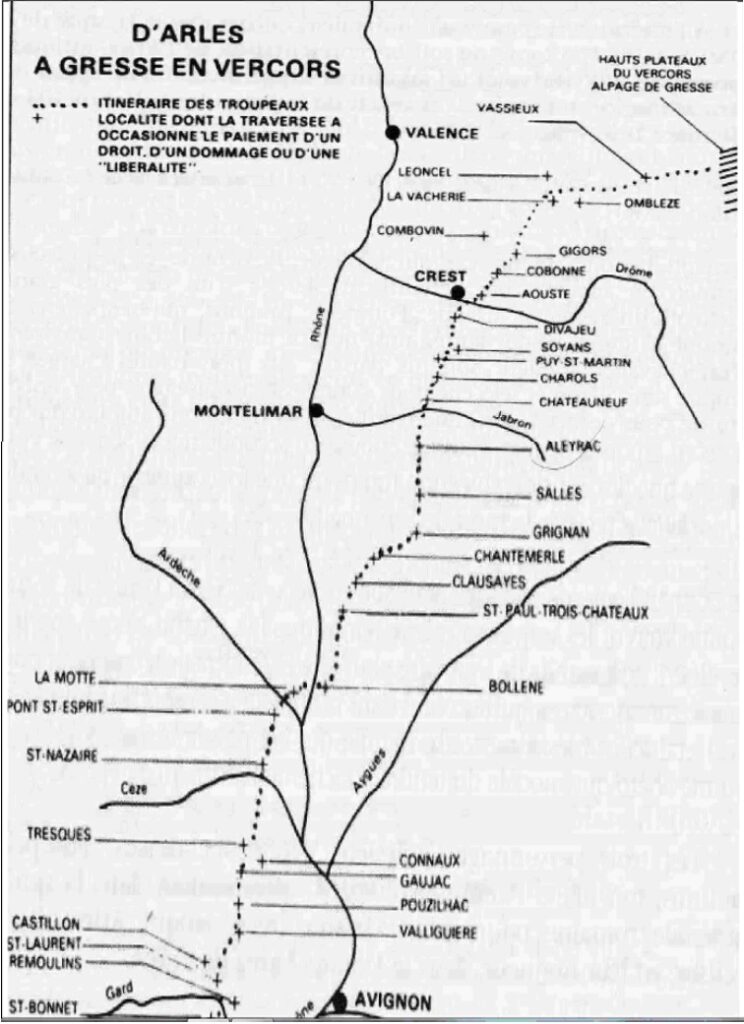

Un poème occitan à la gloire de la transhumance

Une autre transhumance : la transhumance des porcs

Les transhumances méridionales sont bien connues. Toutefois on oublie souvent que d’autres formes de transhumance étaient aussi pratiquées dans les provinces septentrionales. Par exemple dans la partie nord de l’Ile-de-France, autour de Compiègne et l’on retrouve le même phénomène au sud de Paris.

La transhumance est organisée en automne, pour que les porcs puissent profiter du droit de glandée. Les parcelles de forêt étaient louées à des « marchands paissonniers »qui s’efforçaient de trouver des clients. Ils invitaient alors les propriétaires de porcs à se rassembler devant l’église du village et proposaient leurs services, un notaire se tenant prêt à enregistrer l’acte. Les marchands paissonniers s’engageaient à mener l’ensemble des porcs en forêt, pour les y engraisser. Ils offraient des tarifs par tête, avec prime pour « treize à la douzaine » de porcs. Pour assurer la conduite des troupeaux les marchands paissonniers faisaient parfois appel à des pâtres du lieu, sinon ils en imposaient d’autres. On allait parfois assez loin, au delà de la région connue des habitants du village. Par exemple, en 1573, les porcs de Goussainville (95) étaient emmenés dans la forêts de Laigue, au nord de Compiègne , ce qui fait environ 70 kilomètres à parcourir. Les cochons de Survilliers (95), au début du 17° siècle, partaient vers le massif forestier de Retz, non loin de Villers-Cotterêts (02), soit à une cinquantaine de kilomètres. Il en allait de même dans les campagnes du sud de la région parisienne. Les habitants de Boissy-sous-Saint-Yon (91) conduisaient leurs porcs en forêts de Dourdan (91), et ceux de Grignon en forêts de Sénonches (28), à plus de 80 kilomètres.

Seuls les porcs jeunes, de moins d’un an, partaient en transhumance. Les truies allaitantes restaient à la ferme. Les porcs restaient dans ces forêts durant deux bons mois, huit ou neuf semaines, le temps de prendre quelques doigts de lard. Au terme de cet engraissement, devenus « bons, gras et suffisamment empessonnez », ils étaient reconduits dans leurs villages d’origine.

Des pratiques comparables se retrouvent ailleurs, par exemple en Bourgogne et dans le Morvan. Les porcs de Saulieu ou de Château-Chinon partaient vers les forêts d’Argilly et d’Auxonne. Là encore, les distances parcourues par les cochons sont considérables, dépassant parfois cent kilomètres. Après un engraissement, des marchands conduisaient 1200 cochons chez les bouchers de Troyes, au rythme d’une marche de 10 kilomètres quotidiens. On imagine les problèmes que doivent poser, en cours de route, de tels troupeaux difficiles à contrôler et à nourrir.

Ces transhumances forestières ont cessé à l’époque de Colbert, trop soucieux de préserver les forêt pour la production de bois pour la marie. Il mit fin à cette vieille pratique, bien attestée depuis le Moyen Âge (milieu du 15° siècle), de la paisson forestière. Le système a donc été totalement désorganisé et les éleveurs ont donc été contraints de trouver d’autres solutions. La glandée disparaît donc, comme Vauban l’attribue à la raréfaction des glands et des faines, en 1696 : « Pour les porcs, n en élève comme ailleurs dans les métairies et chez les particuliers, mais non tant que du passé, parce qu’il y a plus ni glands, ni faines, ni châtaignes dans la pays, où il y en avait anciennement beaucoup.» L’abbé Claude Carlier donne un témoignage plus précis pour sa région du Valois, en 1764 : « Tant qu’il y eut des adjudications de glandées dans les deux forêts de Villers-Cotterêts et de Compiègne, on élevait dans l’étendue de ces deux forêts une grande quantité de porcs, qu’on engraissait. Cet usage a duré dans le Valois, et dans ces deux forêts nommément depuis le 12° siècle jusqu’à la suppression des glandées il y a trente ou quarante ans ( ce qui nous reporte vers 1724-1734) . Ce changement fait qu’au lieu d ‘élever des porcs en aussi grande quantité qu’auparavant, on se repose présentement de ce soin sur l’étranger (ce terme signifie ici : des gens non locaux) . Les laboureurs exposent leurs jeunes cochons aux foires des villes, où des marchands de Normandie les enlèvent, soit pour les engraisser chez eux, soit pour les nourrir jusqu’à l’âge où ces animaux sont propres à être engraissés. »

Un engrais recherché :

«Lles nuits de la fumature » Extrait de : La France Agricole n°3111 du 02 décembre 2005

La fumure des terres destinées à la culture du seigle par des moutons étrangers faisait l’objet d’une répartition rigoureuse.

Sur les hautes terres du Massif central, aux sols trop acides, la production céréalière requérait d’abondants fumiers. Sur place, il n’y fallait guère compter : faute de pré de fauche, nourrir un abondant cheptel était une gageure l’hiver. Le salut vint de l’extérieur, de la grande transhumance des bêtes à laine, depuis les plaines du Languedoc ou du Vivarais. Chaque été, elles venaient apporter la fumure, soigneusement répartie selon l’impôt, c’est-à-dire l’importance de la propriété foncière. Du XVII e au XIXe siècle, elle donna lieu à l’exercice d’un droit d’usage qui, loin de prélever une partie des fruits de la terre, avait ceci de particulier qu’il lui apportait une contribution extérieure : les ‘ nuits de fumade ‘ ou de ‘ fumature ‘. Lorsque déclina la culture du seigle, au cours du XIX e siècle, la fumure par les moutons étrangers ne présenta plus d’intérêt. Les troupeaux de moutons disparurent.

C’est sans doute en Gévaudan que le parcage des moutons a tenu la place la plus visible dans l’économie. Après avoir été dotées au Moyen Age de la pleine jouissance des pâturages, les communautés rurales passèrent des contrats de ‘ fumature ‘ avec les propriétaires des troupeaux transhumants. Au cours des XVI e et XVIIe siècles, elles réservaient l’engrais animal au profit des propriétaires résidents. Enfermés chaque nuit dans un parc mobile, les moutons assuraient le fumier qui préparait la culture du seigle en altitude. Selon la position géographique et les pratiques locales, la manne languedocienne était plus ou moins extensive : 72 nuits si l’on parquait de la Saint-Jean (24 juin) à la Saint-Gilles (1 er septembre), 50 nuits simplement si l’on renvoyait dès le 15 août brebis et agneaux dans les plaines languedociennes. Entre temps, les bergers ne pouvaient faire redescendre leur troupeau qu’une fois accompli le nombre de nuits stipulées, ce qui entraînait parfois un allongement en cas d’orages. Pour éviter tout gaspillage, les communautés effectuaient une stricte répartition des ‘ nuits de fumature ‘ de l’ensemble du troupeau entre les différents propriétaires résidents, d’abord ‘ à proportion des terres ‘ de chaque possédant, puis, pour tenir compte de l’inégalité des sols, selon la valeur imposable des biens propres. Pour y parvenir, la durée de la nuit de fumature était établie par rapport au ‘ tour de passade ‘ qui subdivisait en deux, trois ou quatre la durée totale de l’estivage. La division pouvait aller jusqu’à des sous-multiples en demies et en quarts de nuits, qui imposaient aux bergers – nourris par les propriétaires sur la même base -, une stricte gestion du temps de dépaissance. Pour respecter les contrats, ils devaient changer les bêtes de place au cours d’une même nuit. Rude contrainte alors très répandue pour les bergers.

Au XVIIe siècle, les nuits de fumature devinrent partie intégrante du patrimoine des paysans. Transmissibles par legs ou héritage, assimilées aux terres qu’elles fécondaient, elles étaient même cotées sur le marché foncier : en 1685, chez le notaire du Pont-de-Montvert (Lozère), on négocie à 34 livres l’achat de deux nuits de fumade ‘ du plus grand troupeau à laine ‘, estimé à 800 têtes, qui doit estiver à Finialette, petit hameau voisin. Elles en arrivèrent à dépasser la valeur de la terre elle-même. Si la gestion collective des fumures de brebis n’était pas propre à la grande transhumance estivale, nulle part cependant en dehors des montagnes la fumure n’introduisait une aussi forte complémentarité interrégionale entre l’élevage et la culture des terres. Par les effectifs réunis, les distances parcourues, l’ampleur des inégalités saisonnières de la charge à l’hectare, l’incidence culturale de la transhumance n’avait pas d’équivalent dans les régions du Nord. Dans le Massif central, entre paysans et éleveurs, l’interdépendance était étroite.

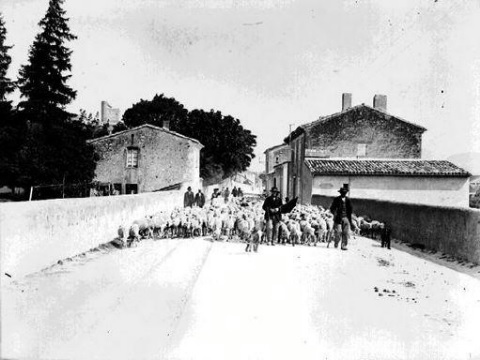

Des photos anciennes….

Transhumance à Chamaloc sur la route du Col du Rousset en 1950

La transhumance des moutons de la plaine de la Crau jusqu’à la colline de la Lance en passant par la Baume de Transit 1944

A La Motte Chalancon arrivée de la transhumance venant des alpages du Diois. 1975

1900 ~ 1910 Lus la Croix Haute Troupeau de moutons dans les alpages ; à l’arrière-plan, la montagne du Grand Ferrand (altitude : 2761 m).

Une beille en 1943

Passage d’un troupeau de moutons lors de la transhumance à Taulignan en 1928

Transhumance en 1967 sur le pont de Nyons

Beille à Crest vers 1900-1910

Maisons des pâtres à Font d’Urle en 1910

Sources

- Nos ancêtres Vie et Métiers N° 30 mars –avril 2008

- Le Peuple Libre du 09/06/1994

- P. Fabre – Hommes de la Crau, des coussouls aux alpages (Cheminements Ed., 1997)

- P. Arbos – La vie pastorale dans les Alpes françaises (Armand Colin, 1922)

- http://tempsreel.nouvelobs.com/societe

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumance

- http://www.amisduvieilarles.com

- http://www.parc-du-vercors.fr