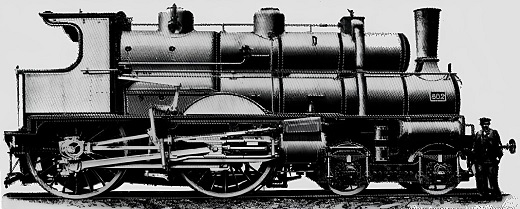

Une nouvelle locomotive à grande vitesse de la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est

Les ingénieurs du chemin de fer de l’Est font exécuter, en ce moment, une série de machines à grande vitesse dont ils attendent les meilleurs résultats. Voici pourquoi ces machines ont été construites.

On sait, en général, que la Compagnie de l’Est est chargée d’un service international très pénible, soit à cause des correspondances de la France et de l’Angleterre avec l’Autriche, la Turquie, soit à cause de nos relations avec l’Allemagne. De plus, la difficulté est augmentée par une voie accidentée, autant que par la charge énorme que l’on doit y transporter, aussi pour rester dans les horaires convenus est-on obligé d’employer la double traction, c’est-à-dire des trains attelés de deux locomotives, de Chaumont et souvent de Troyes jusqu’à. Belfort.

Le problème consistait donc à trouver une machine capable d’arriver à temps, malgré les rampes, les charges, et d’éviter cette double traction. Disons tout de suite que deux ingénieurs français, MM. Salomon et Flaman ont résolu la question en imaginant une locomotive dont tous les organes nouveaux et leurs arrangements relatifs ont été portés à la plus haute perfection.

Parlons d’abord de la stabilité :

On sait que lorsqu’une voie n’est pas chargée un effort très faible suffit pour la déplacer, aussi a-t-on muni l’avant d’un bogie, parce que cet appareil permet en effet de caler la voie à la plus grande distance du point d’attaque et de répartir le choc dans le coup de lacet, sur deux points du rail. De plus, cet appareil permet en outre à la machine de s’inscrire dans les courbes avec la plus grande facilité.

Les pistons, de 0 m 500 de diamètre et de 0 m 660 de course et à tiroirs type Stephenson, ont été appliqués vers le milieu de la machine afin d’éviter les mouvements de lacet, qui sont un des plus graves obstacles à l’augmentation de la vitesse.

Nouvelle locomotive à grande vitesse de la Compagnie

des Chemins de Fer de l’Est de 1892

La puissance d’une machine dépend de sa production de vapeur, c’est-à-dire de l’importance de la partie tubulaire, or cette partie est dépendante de l’écartement des roues, la chaudière ne peut donc guère dépasser 1 m 295.

M. Flaman, ingénieur des études, a tourné la difficulté d’une façon fort ingénieuse, en se développant sur la hauteur : il installe les tubes de la chaudière dans la partie inférieure, entre les roues, et place le générateur au-dessus, dans un second corps cylindrique réduit à 0 m 900 de diamètre,. Les deux cylindres communiquent entre eux par trois larges orifices et viennent s’assembler normalement sur la surface avant, de l’enveloppe du foyer. De là, il résulte que le foyer est plus élevé, chose précieuse pour une bonne utilisation de la chaleur; que la. provision d’eau se trouve doublée, et enfin que la production de vapeur est sensiblement augmentée.

Afin de donner au foyer la plus grande profondeur possible, on l’a fait descendre entre les roues couplées, ce qui a permis d’obtenir une surface de 2 m²415 et une hauteur de 1 m 920 du ciel au cadre. Le ciel du foyer a la forme d’un demi-cylindre en tôle ondulée, afin de faciliter la dilatation sans avoir recours aux fermes d’armatures, qui favorisent les incrustations.

Le nombre de tubes est de 323 de 40 millimètres, ce qui porte à 180 m² 21 la surface de chauffe totale, soit une augmentation de 54,5 %.

La boite à escarbilles a été placée en dessous de la partie tubulaire afin d’éviter l’obstruction des tubes inférieurs. Les roues motrices sont placées les dernières, la bielle de commande est de 2 m. 830 et celle d’accouplement de 3 mètres.

Il résulte des expériences en voie d’exécution, que ces machines peuvent remorquer des charges de 600 tonnes sur des rampes de 8 millimètres, à la vitesse moyenne de 20 kilomètres à l’heure, ou des trains de 140 tonnes sur des rampes de 3 à 6 millimétrés, à la vitesse moyenne de 90 kilomètres à l’heure. (Le rapide de Paris-Marseille ne fait guère que 59 kilomètres à l’heure moyenne.)